膝關節不同部位灌注玻璃酸鈉對骨性關節炎患者主觀體驗的影響

胡艷紅,胡盼,王秀薇,向勤,羅梅,鄒媛

(第三軍醫大學大坪醫院野戰外科研究所門診部,重慶 400042)

膝關節不同部位灌注玻璃酸鈉對骨性關節炎患者主觀體驗的影響

胡艷紅,胡盼,王秀薇,向勤,羅梅,鄒媛

(第三軍醫大學大坪醫院野戰外科研究所門診部,重慶 400042)

目的 觀察骨性關節炎患者應用不同膝關節部位灌注玻璃酸鈉后的主觀體驗。方法 將223例符合入選標準的骨性關節炎患者隨機分為A組和B組,A組采用髕股關節間隙灌注,B組采用髕脛關節間隙(又稱膝眼)灌注。觀察兩組主觀體驗指數:穿刺時、灌注玻璃酸鈉時NRS疼痛評分;體位舒適度;滿意度及不良反應,比較兩組治療過程差異:灌注時長、關節腔積液回抽率、療程結束后治療效果。結果 A組各項主觀體驗指數均優于B組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組患者治療過程比較:A組關節腔積液回抽率高于B組,且灌注藥物所需時間低于B組,差異有統計學意義(P<0.05);治療效果兩組對比差異無統計學意義。結論 采用髕股關節間隙灌注玻璃酸鈉可有效減輕患者在穿刺時、灌注玻璃酸鈉時脹痛感,易回抽見關節腔積液,灌注幾乎無阻力,患者應激反應低,滿意度高,能顯著改善患者主觀體驗。

膝關節灌注;主觀體驗;療效;滿意度

骨關節炎又稱退行性關節炎,多由于年齡增長、肥胖、勞力等因素引起膝關節軟骨退化、磨損、關節間隙狹窄和軟骨下骨反應增生,膝關節軟組織受累表現為滑膜增生,關節囊萎縮等,病情嚴重者可出現韌帶松弛,肌肉萎縮無力、關節變形等情況。常見于老年患者,主要癥狀為關節疼痛、腫脹、酸軟、活動時能感覺骨摩擦或聽見“咔嗒”聲。目前臨床上常使用玻璃酸鈉作為填充劑灌注入關節腔內,起到保護軟骨、潤滑關節和減少磨損等作用,緩解關節疼痛,改善癥狀[1]。玻璃酸鈉為透明黏稠液體,操作者所選膝關節部位和關節腔間隙不同將直接影響藥物的填充和擴散,從而導致患者主觀體驗不同。為提高患者治療時主觀體驗,最大程度減輕藥物灌注時脹痛感,增強舒適感,我們先后采用髕脛關節間隙(又稱膝眼)灌注和髕股關節間隙灌注,并對兩者進行了對比研究,結果顯示髕股關節間隙灌注法能顯著降低灌注藥物脹痛感,患者主觀體驗更佳,易于操作,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 采用方便抽樣法,調查2015年8月~2016年8月本科門診治療中心就診的223例患者,均為首次就診治療。納入標準:①符合膝關節骨性關節炎診斷標準;②門診行玻璃酸鈉灌注治療;③意識清楚,能正常進行溝通交流;④病情穩定,無嚴重心、腦、肺等疾病。排除標準:①神志不清者、患有精神病者及不愿意合作者;②膝關節有明顯內、外翻畸形者;③膝關節有明顯外傷史,影響部位選擇者;④要求利多卡因局部麻醉者。將223例患者按當日就診順序隨機分為A、B兩組。A組112例,男41例,女71例,平均年齡(60±12)歲;B組111例,男36例,女75例,平均年齡(61±14)歲。兩組患者年齡、膝關節臨床癥狀和影像學表現差異無統計學意義,具有可比性。

1.2 方法 兩組患者均選用相同品名的玻璃酸鈉注射液,規格為2.5mL。

(1)穿刺點選擇及體位安放:A組患者取平臥位,雙腿平放伸直,患肢腘窩下墊一自制軟枕(長25 cm,寬20 cm,厚3 cm,無紡布材料),使患肢稍彎曲約10°~15°。囑患者腿部放松,操作者左手拇指、食指放于髕骨兩側上1/3處,前后滑動、推移髕骨,觸及髕骨下緣,在滑動時形成明顯切跡處做好標記,自切跡形成處進針。B組患者取坐位或平臥曲膝位,操作者左手拇指按于髕脛關節縫隙(膝眼)處,右手握住患肢踝關節處輕輕前后搖動,左手拇指在髕脛關節縫隙處做好進針標記,囑患肢保持固定位置。

(2)灌注方法:兩組患者均用0.5%安爾碘常規消毒皮膚2遍,進針點加強消毒1遍,直徑5 cm以上,鋪無菌治療洞巾,操作者戴無菌手套,持5mL注射器,①A組針尖與皮膚垂直進針;②B組針尖與皮膚約呈40°進針,穿入關節腔間隙,回抽關節積液,保留針頭,更換玻璃酸鈉針管,腔內灌注藥物后拔針,外用無菌敷貼覆蓋。為減少操作誤差,所有治療由研究者本人實施。

1.3 觀察指標與方法 ①使用數字評估量表(NRS)評估疼痛程度,0為無疼痛,1~3為輕度疼痛,4~6為中度疼痛,7~10為重度疼痛。疼痛評分在穿刺時、關節腔內灌注玻璃酸鈉時兩個時點進行;②關節腔穿刺后,能否回抽看到關節腔積液;③灌注時長:記錄操作者開始推動針栓至藥物推完所需時間,秒表計時;④應用研究者自行設計的調查表,治療結束后由專人發放、收集,評價滿意度、體位舒適度,給予相應評分。滿意度評分:1=不滿意,2=一般,3=滿意;體位舒適度評分:1=不舒適,2=一般,3=舒適;⑤評估治療后有無不良反應(關節脹痛、虛脫、頭暈等癥狀)發生;⑥療程結束后患者主觀評價治療效果:未愈,好轉,治愈。

1.4 統計學方法 使用SPSS18.0統計軟件,計量資料采用“x±s”表示,組間比較采用t檢驗,計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗;對不符合參數檢驗條件的患者年齡、性別、BMI采用秩和檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

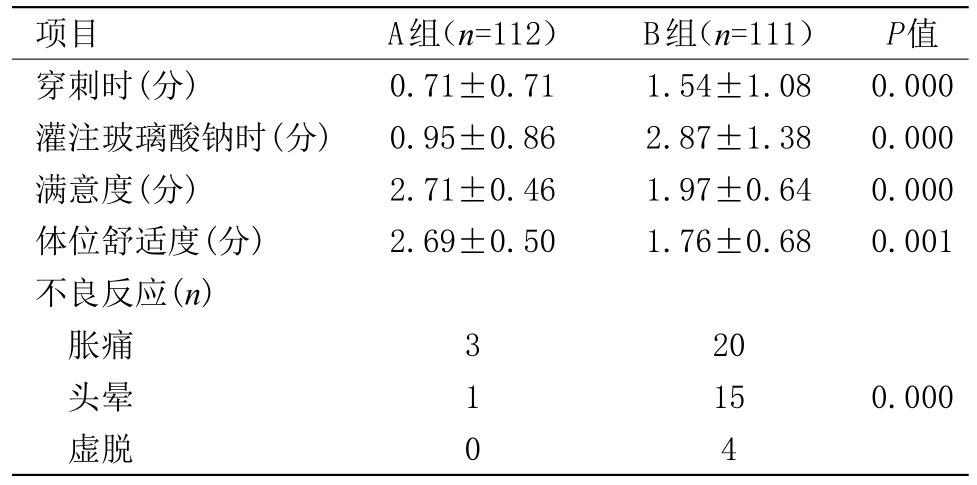

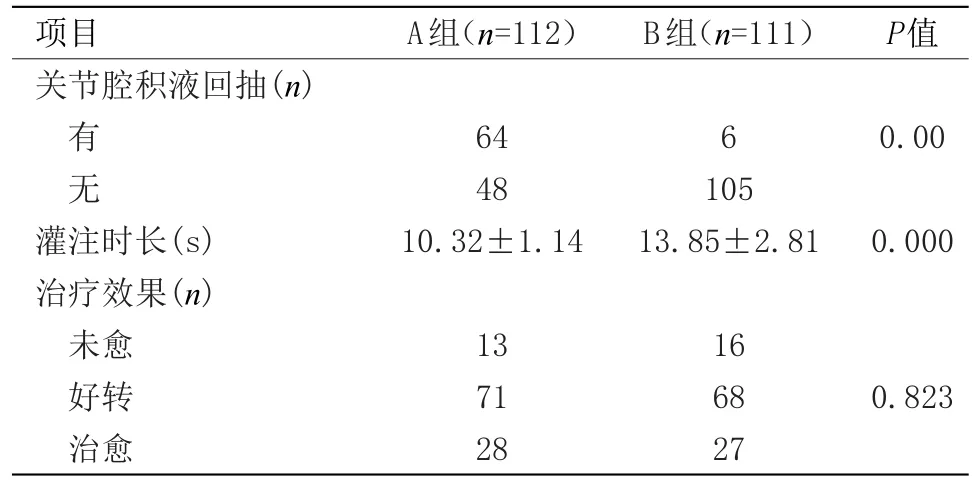

兩組患者主觀體驗對比:A組在穿刺時、灌注玻璃酸鈉時兩個時點的NRS疼痛評分低于B組,差異有統計學意義(P<0.05);治療后兩組體位舒適度、滿意度測評比較,A組高于B組,差異有統計學意義(P<0.05);治療后A組不良反應發生較B組少,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。兩組患者治療過程比較:A組關節腔積液回抽率高于B組,且灌注藥物所需時間低于B組,差異有統計學意義(P<0.05);治療效果兩組對比差異無統計學意義,見表2。

表1 兩組患者主觀體驗對比

表1 兩組患者主觀體驗對比

項目穿刺時(分)灌注玻璃酸鈉時(分)滿意度(分)體位舒適度(分)不良反應(n)脹痛頭暈虛脫A組(n=112)0.71±0.71 0.95±0.86 2.71±0.46 2.69±0.50 B組(n=111)1.54±1.08 2.87±1.38 1.97±0.64 1.76±0.68 P值0.000 0.000 0.000 0.001 3 1 0 20 15 4 0.000

表2 兩組患者治療過程比較

3 討論

疼痛是患者在門診治療時最易擔憂和害怕的問題。骨性關節炎多見于老年患者,病程較長,存在不同程度的軟骨退行性變和滑膜增生[2],伴有關節邊緣或髕骨、髁間脊骨質增生,可致關節腔間隙變窄、不對稱等[3-4]。為患者選取穿刺部位時,常有髕骨邊緣和髕脛關節縫隙(膝眼)處壓痛等表現,選擇髕脛關節縫隙灌注玻璃酸鈉,患者取坐位或仰臥屈膝位,與操作者正對面,直視穿刺灌注全過程,情緒緊張,容易出現暈針、虛脫等反應,加之坐位和仰臥屈膝位時足部固定不牢,腿容易晃動,穿刺時腿部肌肉收緊,關節繃緊,且老年骨性關節炎患者多有滑膜增生,從膝眼處進針需穿過滑膜,穿刺路徑長,阻力增大,推注緩慢,偶爾還易刺入半月板、交叉韌帶和滑膜豐富區域等,調整針尖位置后,有時也無法完全避及,導致出現灌注時、灌注后關節脹痛反應。本組中少數患者出現不同程度的脹痛、暈針反應,經休息后好轉。但患者治療后主觀體驗指數不高,擔心脹痛反應持續不退,或關節疼痛進一步加重,二次治療時往往更加焦慮,影響短期生活質量。

選擇髕股關節縫隙灌注玻璃酸鈉時,患者取平臥位,雙腿平放伸直,患者腘窩處墊一自制軟枕,使患肢稍彎曲約10°~15°,放松關節,避免因為腿部緊張繃緊,輕推髕骨來回滑動,體表標志明顯,此處無滑囊等組織,穿刺路徑短,穿過髕下后即可進入關節腔,且無交叉韌帶、脂肪墊、半月板等軟組織,很少遇到阻力,推注玻璃酸鈉順利通暢,推注時間短,即使關節腔內積液很少,也易回抽看到。患者平臥位時較坐位或平臥屈膝位放松,操作者位于患者一旁,從關節外側進針,避開了患者視線,患者應激反應降低,脹痛、暈針等不良反應較B組顯著下降。患者治療后主觀體驗指數提高,滿意度增加,使患者內環境穩定,降低了焦慮、害怕等負性情緒,短期生活質量得以提高。

實驗結果顯示,療程結束后兩組治療效果差異無統計意義,說明采用髕股關節縫隙和髕脛關節縫隙(膝眼)均能將藥物有效地灌注入關節腔內,但為骨性關節炎患者選用髕股關節縫隙灌注玻璃酸鈉,能有效緩解灌注粘稠藥物帶來的不適感,使患者鎮靜,心態平穩,配合性好,患者主觀體驗更佳。

[1] 孫明啟.膝關節骨性關節炎的分期治療[J].中國組織工程研究,2015,19(48):7843-7845.

[2] 莊承成,肖螢,廖錦堂,等.骨性關節炎關節軟骨的超聲診斷與評估[J].中國醫師雜志,2005,7(1):51-53.

[3] 陳劍虹,劉光德.以玻璃酸鈉注射治療為主治療膝骨性關節炎療效觀察[J].頸腰痛雜志,2011,32(1):51-52.

[4] 劉劍芬,潘略韜,陳文偉.玻璃酸鈉關節腔內注射治療膝關節骨性關節炎的臨床研究[J].當代醫學,2014,20(12):347-348.

10.3969/j.issn.1009-4393.2017.32.065

胡盼,E-mai l:420025040@qq.com