探析中醫護理在改善腹部手術患者術后胃腸功能中的價值

李穎

(南昌市中西醫結合醫院普外科,江西 南昌 330000)

探析中醫護理在改善腹部手術患者術后胃腸功能中的價值

李穎

(南昌市中西醫結合醫院普外科,江西 南昌 330000)

目的 中醫護理在改善腹部手術患者術后胃腸功能中的價值研究。方法 按隨機數字表法,將本院2016年1月~2016年12月所收治的腹部手術患者86例均分成常規組、聯合組;對前一組患者實施常規護理,對后一組患者采取常規護理+中醫護理干預。比較兩組腹部手術患者手術后的胃腸功能改善情況。結果 聯合組患者術后腸鳴音恢復時間、進食時間、肛門排便時間、排氣時間等指標均優于常規組,差異有統計學意義(P<0.05)。就術后并發癥發生率而言,聯合組患者(4.7%)低于常規組(16.3%),差異有統計學意義(P<0.05)。結論 對腹部手術患者采取中醫護理干預,效果明顯,可促進患者術后胃腸功能的恢復,降低術后并發癥的發生,值得在臨床上大力推行。

腹部手術;中醫護理;胃腸功能

腹部手術是一種臨床上較為多見的手術,一般指的是胸部與骨盆之間手術[1]。腹部手術在疾病治療上可獲得較好的效果,但也會出現一些并發癥,比如可能影響胃腸功能,進而引起惡心嘔吐、腹脹腹痛等胃腸道癥狀,從而對患者疾病的康復造成不利影響。對此,強化對腹部手術患者的護理,改善其術后胃腸功能,意義重大。現為了解中醫護理在促進腹部手術患者術后胃腸功能恢復上的價值,本案將對43例腹部手術患者進行中醫護理,情況如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 抽取本院2016年1月~2016年12月所收治的腹部手術患者86例作為觀察對象,其中排除認知障礙者、語言障礙者、精神異常者以及患有其他嚴重臟器疾病者。參照隨機數字表法將86例患者平均分成兩個小組,即常規組與聯合組。常規組43例,男25例,女18例;年齡33~61歲,平均年齡(42.1±2.6)歲;疾病類型:22例肝膽疾病,15例胃腸道疾病,6例脾破裂。聯合組43例,男26例,女17例;年齡32~63歲,平均年齡(43.0±2.9)歲;疾病類型:24例肝膽疾病,14例胃腸道疾病,5例脾破裂。兩組患者臨床資料比較差異無統計學意義,存在可比性。患者及其家屬均對本次研究知情,且簽署知情同意書。

1.2 方法 對常規組患者采取常規護理措施,即對患者的各項生命體征進行密切的監測,一旦發生異常,及時告知臨床醫生;對患者及其家屬展開健康宣教,告知其術后應注意哪些事項,比如飲食、運動等方面;向其說明術后可能出現的一些不良反應,并告知其屬于正常現象,以避免患者產生害怕、恐懼等不良心理,從而影響疾病的康復。在此基礎之上,對聯合組患者采取中醫護理,具體措施為。

(1)經皮給藥護理:采取經皮給藥的方式,對患者下腹部給予松節油,以改善其血液循環與腸道水腫,進而加速肛門的排氣與排便。此外,在熱毛巾上灑上松節油,并敷于患者腹部,直至發紅,2次/d,1次0.5 h。

(2)穴位按摩:人體中有許多個穴位,對相應的穴位進行按摩,可達到疏通經絡與健脾和胃的作用。對腹部手術患者進行穴位按摩,同樣可起到相應的護理效果。護理人員可在術后對患者的三陰交穴與足三里穴進行按摩,具體按摩方法為:按壓60 s,休息60 s,再進行按壓;每天按壓時間保持在2小時。患者排氣后,可結束按壓。

(3)艾灸:護理人員可對患者實施艾灸,首先選取三陰交穴、足三里穴、關元穴,隨后進行艾灸,艾條置于皮膚表層3 cm處。若患者皮膚出現紅暈,暫停艾灸。1次/d,1次持續0.5 h,持續7 d。

1.3 觀察指標 對兩組患者術后胃腸功能恢復與并發癥發生情況進行觀察,并進行比較。

1.4 統計學方法 本次研究所得數據,皆采取統計學軟件SPSS 19.0進行研究,計量資料采用“x±s”表示,組間比較采用t檢驗,計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗;P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

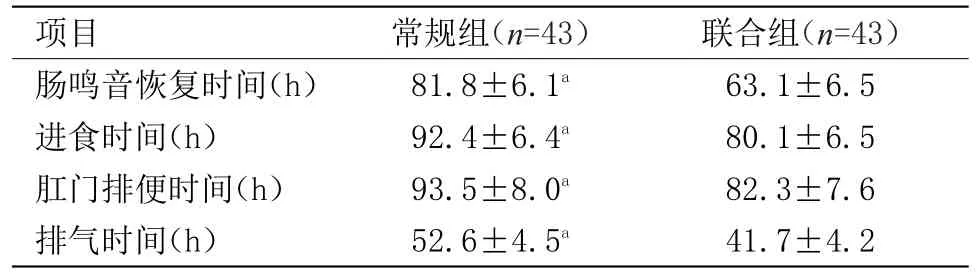

2.1 兩組患者術后胃腸功能恢復情況 聯合組患者術后各胃腸指標優于常規組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者術后胃腸功能恢復情況比較(x±s)

2.2 兩組患者術后并發癥發生情況 聯合組中有2例發生并發癥,1例切口感染,1例肺部感染,其發生率為4.7%(2/43);常規組中有7例發生并發癥,3例切口感染,2例休克,1例肺部感染,1例靜脈血栓,其發生率為16.3%(7/43)。組間并發癥發生率相對比,差異有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

伴隨著醫療水平與技術的不斷進步,各種腹部手術的療效以及安全性得到了極大的提升。雖然如此,但腹部手術依然會帶來一些負面影響,比如影響胃腸功能,繼而引發惡心、嘔吐、腹脹、便秘以及腰痛等癥狀[2]。這種情況的發生,可能是因為此類手術刺激、激活了人體的交感神經反射系統,造成胃腸交感神經系統的活動能力提升,且交感神經末梢所釋放的兒茶酚胺,可和胃腸平滑肌細胞膜上的受體(α、β)相結合,進而對平滑肌的收縮加以限制,最終影響術后胃腸功能的恢復[3]。除此之外,手術本身的消耗與身體的疲勞,致使患者會出現全身疼痛、四肢無力的情況,再加上害怕切口愈合受到影響,因而使得患者術后不愿下床活動。這種情況將造成胃腸蠕動能力降低,胃腸功能異常,最終對患者身體的恢復的造成不利影響。對此,強化對腹部手術患者術后的護理,改善其胃腸功能,對促進患者機體的恢復,意義重大。諸多研究表明[4-5]:中醫護理對促進腹部手術患者康復,改善其胃腸功能,可起到積極作用。比如在中醫護理中,對足三里與三陰交進行按壓,可通經活絡、扶正培元,加速腸蠕動。艾灸可平衡氣血,消除積滯,加速胃腸蠕動[6]。在陶曉艷[7]的研究中,對腹部手術患者實施中醫護理,結果顯示實施中醫護理的一組患者,其術后胃腸功能改善情況與術后并發癥發生率優于未實施中醫護理的一組患者;除此之外,在睡眠質量上,前一組患者的術后3 d匹斯堡睡眠質量指數低于后一組,差異明顯。這說明中醫護理能改善患者的胃腸功能與睡眠質量。在楊曉霞等[8]人的研究中,實施了中醫綜合護理干預的50例患者,其術后首次出現腸鳴音時間、首次肛門排氣時間、排便時間等均優于采取常規治療與基礎護理的另50例患者;另外,在治療效果與護理滿意度方面,前者也顯著高于后者,即84.0%vs73.3%、98.0%vs84.0%。這表明中醫綜合護理不但可促進患者胃腸功能的恢復,同時還能提高患者的護理滿意度。

本次研究也得出相類似的結論,即聯合組患者的術后腸鳴音恢復時間、進食時間、肛門排便時間、排氣時間等指標均優于常規組;同時,聯合組術后并發癥發生率低于常規組,即4.7%vs16.3%(P<0.05)。由此可見,對腹部手術患者采取中醫護理干預,效果明顯,可促進患者術后胃腸功能的恢復,降低術后并發癥的發生,值得在臨床上大力推行。

[1] 周玲,孔紅武.中醫護理干預對腹部手術患者術后胃腸功能恢復的影響[J].遼寧中醫雜志,2014,41(12):2687-2688.

[2] 李三華.混合痔術后患者采取中醫護理干預后疼痛控制滿意度分析[J].當代醫學,2016,22(27):123-124.

[3] 魏冬梅,馬榮梅,耿世平,等.綜合性護理干預對腹部手術患者術后胃腸功能及術后并發癥的影響[J].中國醫學工程,2014,22(2):96-97.

[4] 陳沛英,葉玲.中醫情志護理在直腸癌患者焦慮情緒的影響[J].當代醫學,2013,19(24):119-120.

[5] 王紅彩.中醫綜合護理對胃癌術后患者胃腸功能的影響[J].中國民間療法,2016,24(5):96-97.

[6] 盧梅.探討臨床中腹部手術患者術后采取不同的護理方法對其胃腸功能恢復的影響[J].大家健康(學術版),2016,10(1):213-214.

[7] 陶曉艷.中醫護理對腹部手術患者術后胃腸道功能及睡眠質量的影響[J].河南中醫,2015,35(7):1724-1726.

[8] 楊曉霞,馮春蘭,張霞.中醫綜合護理干預對腹部手術后患者胃腸功能恢復的影響[J].甘肅醫藥,2015,34(7):552-554.

10.3969/j.issn.1009-4393.2017.32.086