論新媒體歷史新聞傳播對歷史記憶的喚起與重構——以微信公眾號騰訊《短史記》和鳳凰網《鳳凰歷史》為研究對象

林 磊

(韶關學院 文學院,廣東 韶關 512000)

論新媒體歷史新聞傳播對歷史記憶的喚起與重構——以微信公眾號騰訊《短史記》和鳳凰網《鳳凰歷史》為研究對象

林 磊

(韶關學院 文學院,廣東 韶關 512000)

歷史記憶是人類集體記憶的一部分,具有加強國家、民族、族群的身份認同和情感紐帶的功能。在媒介化社會,大眾傳媒成為建構社會歷史記憶的主導力量。新媒體的興起引起媒介儀式的變化,新媒體歷史新聞以日常"碎片化"資訊傳播的方式在潛移默化地喚起并重構大眾的歷史記憶。新媒體歷史新聞傳播為當下社會歷史記憶建構帶來了機遇與沖擊。

歷史記憶;歷史新聞;新媒體

廣義的歷史記憶泛指人們對歷史的回憶和認識。狹義的歷史記憶則指向“集體記憶中以該社會所認定的歷史形態呈現與流傳的那部分記憶,人們籍此追溯社會群體的共同起源及其歷史流變,以詮釋當前社會人群各層次的認同與區分。”[1]歷史記憶是人類集體記憶的一部分,其功能在于加強國家、民族、族群以及其他社會群體的身份認同和情感紐帶。大眾傳媒已成為當代文化意義生產和信息傳播的主導力量,潛移默化地影響著人們的精神生活。[2]大眾傳媒建構歷史記憶的方式主要有三種:一是以在場者的身份記錄歷史;二是報道歷史事件的紀念慶典和儀式;三是以復述者的身份再現歷史,從史料、史跡以及新聞事件中的歷史元素中去發現線索、重構歷史記憶。當前傳媒常以第二、三種方式制作歷史新聞,滿足受眾多元化的文化消費需求并提升自身品牌的文化內涵。在移動互聯網時代,微信公眾號成為大眾獲取新聞資訊的主要渠道。公眾號《短史記》和《鳳凰歷史》①分別脫胎于騰訊網與鳳凰網的名牌新聞欄目《今日話題·歷史版》、鳳凰歷史頻道,它們繼承了上述歷史新聞欄目的編輯方針和內容風格,以內容主題的系統性和原創性區別于微信傳播圈常見的史料摘編類公眾號。本文以上述二個公眾號2016年7月的主推文章為研究樣本,以內容分析法和個案研究法對其內容主題、策劃制作策略、文本敘事方式等方面進行分析,意圖探析新媒體的歷史新聞傳播如何喚起受眾的歷史記憶,進而探討新媒體的歷史敘事對重構大眾歷史記憶的潛在影響。

一、媒體類歷史公眾號的內容主題側重政治史與社會史,注重以歷史聯系現實的方式進行選題策劃

公眾號《短史記》和《鳳凰歷史》的歷史新聞更新頻率均為每日推送,內容繁多,對兩個公眾號在2016年7月份所發布的歷史新聞內容主題進行分類統計,詳見下表。

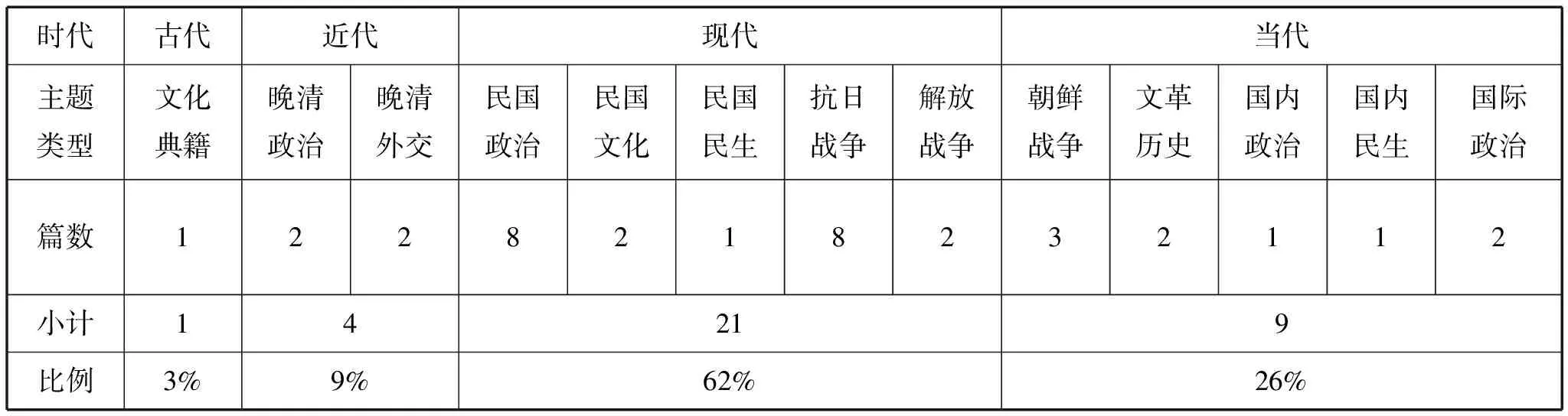

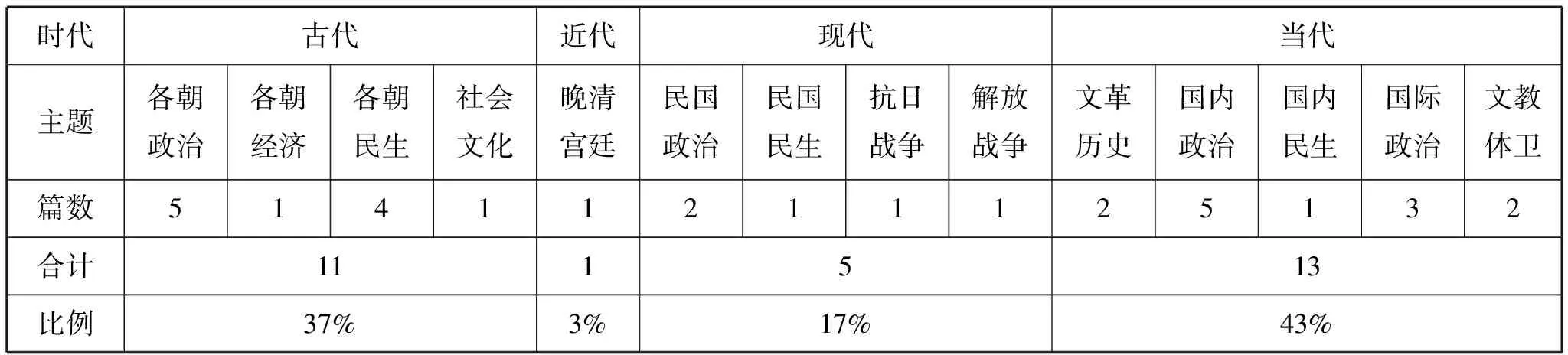

由表1可見,《短史記》歷史新聞的時間范圍側重于從近代中國向現代國家轉型期的歷史,尤其關注國家、民族處于劇變轉折階段(抗日戰爭、解放戰爭、朝鮮戰爭、文革等時期)的歷史,其內容主題側重于政治范疇(國家層面的政治、軍事、內政、外交等)。由表2可見,《鳳凰歷史》歷史新聞的時間范圍涉及古今中外各歷史時期,主題較為均衡,分布于歷朝歷代各階層群體的社會生活(政治、經濟、文化、民生等)。兩個公眾號內容主題的共同點是以中外政治史和社會史為主,多與國計民生相關。

表1 7月份《短史記》歷史新聞主題類型表(共34篇)

表2 7月份《鳳凰歷史》歷史新聞主題類型表(共30篇)

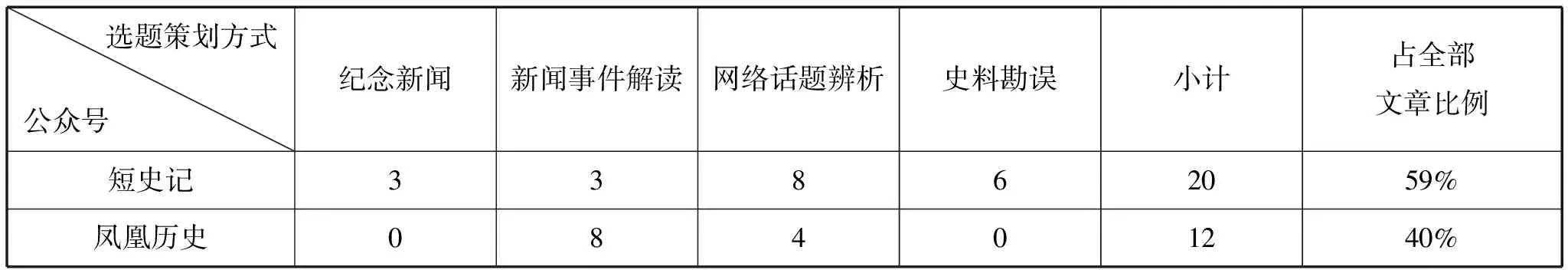

媒體類歷史公眾號在史料摘編的基礎上注重選題策劃,善于從新聞角度和歷史文化角度對相應主題進行深度報道和討論,形成從歷史視角關注現實的獨特亮點。《短史記》和《鳳凰歷史》公眾號歷史新聞選題策劃的方式主要有以下4種:紀念新聞報道,即在歷史人物或事件的紀念日或周年祭之際,對其重新報道;新聞事件解讀,即發掘新聞事件的歷史背景形成解讀角度;網絡話題辨析,即分析辯駁網絡熱議的歷史話題;史料勘誤,即分析歷史常識中具有爭議性的人物、事件或現象。其選題策劃類型比例見下表:

表3 《短史記》和《鳳凰歷史》選題策劃類型表

由表3可見,《短史記》原創策劃類歷史新聞產品達59%,《鳳凰歷史》原創策劃類歷史新聞產品達40%。從《短史記》20篇原創文章中可見,網絡熱議話題辨析類和史料勘誤類文章較多,說明該公號在策劃制作時更注重從網絡熱議話題中尋找內容制作的切入角度,更擅長在歷史資料中發現具有爭議性的人物、事件或現象,從而制作能引人關注的歷史新聞。《鳳凰歷史》12篇原創文章中,新聞事件解讀類和網絡熱議話題辨析類文章較多,說明該公號為吸引網絡受眾,習慣于以新聞事件為由頭制作原創歷史新聞,注重發掘新聞背景中的歷史元素。

由上述分析可知,媒體類歷史公眾號以其主題拓展的系統性與積極的原創選題策劃與側重文化消費、偏重“秘聞軼事”式的通俗趣味性的文摘類歷史公眾號相區別,進而構成了新媒體書寫歷史記憶的基礎。

二、媒體類歷史公眾號的歷史新聞從追溯往事和面向現實的雙重視角喚起受眾的歷史記憶

(一)新聞事件中的歷史背景成為詮釋重點,構成解讀現實問題的鏡鑒

《鳳凰歷史》的原創歷史新聞注重將歷史事件和新聞事件形成類比,通過揭示歷史事件的意義和價值為受眾理解當下新聞事件提供參考。

《法醫對案件審理在古代影響有多大》(2016年7月7日)一文,關注“雷洋案”最新進展“法醫鑒定結果公布”,回顧了世界歷史上兩樁法醫影響歷史進程的事件,說明了嚴謹、客觀的尸檢程序對案情判斷和維護司法公正的重要性。

《李總理說的城建歷史欠賬是什么》(2016年7月11日)一文,關注李克強總理對華東部分城市內澇嚴重的批評,回顧了從古代到現代城市管理者和建設者對城市周邊湖泊和濕地從重視到漠視乃至破壞的做法,分析了建國以來我國的城市建設長期采用蘇聯式“小排水系統”的弊病,歷數我國城市精細治理的長期缺位的種種現象,從而以古今對比、中外對比的方式解釋了何為“歷史欠賬”問題。

(二)網絡輿情中所提煉的議題成為受眾反思歷史的觸媒

《短史記》微信公號善于從社交網絡大眾熱議的歷史熱點中設置議題,以反思網絡熱點、史料勘誤的方式深入剖析史學知識或通俗歷史故事中有爭議的事件或人物,歸納成獨特新異的觀點,從而在社交媒體圈獲取受眾關注。

近年“民國熱”和“辛亥革命百年紀念”漸成歷史文化熱點,關于晚清和民國初年的歷史人事在暢銷書籍和網絡空間傳播中亦變得復雜斑斕。《短史記》以大量的篇幅制作關于民國時期的歷史新聞(7月份民國時期的文章比例高達62%),以這些在網絡發酵、變異的話題為制作由頭,依托史料進行分析推導,重新審視、思考相關的歷史人事。如對于孫中山的評價,《孫中山是“勾結日本”之人嗎?》(2016年7月6日)一文源于知乎網友提問:“同樣是勾結日本,為什么孫中山是愛國者,汪精衛是賣國賊?”《短史記》通過梳理史料,將孫中山的相關言行放入具體的歷史場景中分析,認為孫中山早年為革命常采取實用主義,但對日本侵華一直持高度警惕,在1919年后的“反日”言論日趨激烈,遭日本媒體一再批判。

三、媒體類歷史公眾號以“微敘事”構建歷史記憶

傳統媒體和門戶網站的歷史新聞傳播內容體量大,常見于報刊的紀念報道專版或副刊版、電視的專題片或紀錄片、門戶網站的網絡專題。在微博、微信等新媒體興起后,大眾傾向用簡潔、直觀、生動的文字和圖像進行閱讀和社交活動,主題和內容厚重的歷史新聞無法滿足受眾“碎片化”的閱讀趣味。因此,歷史公眾號的歷史新聞制作形成了適應社交媒體傳播的“微敘事”風格,以軼事軼聞、短評快議的碎微化信息形式闡述政治史和社會史主題。這類細微化的故事、評論更便于受眾在社交媒體平臺的閱讀、轉發、評論,迎合了受眾使用社交媒體進行信息交流的生活方式。

(一)多元的視角和豐富的細節還原歷史場景

抗戰主題一直是《短史記》關注的重點(7月份關于抗戰主題歷史新聞共8篇),常以多元視角回顧抗戰歷史。如《抗戰爆發前,誰替蔣介石背了最多的“賣國黑鍋”?》(2016年7月29日)一文以一個民國外交官黃郛“國人多欲殺之,當局尤欲褒之”的悲劇經歷,展示了抗戰時期中“弱國外交”的艱難過程。《學生請愿對日宣戰,蔣介石讓他們去參軍,結果無一人前往》(2016年7月18日)、《它被稱為“二戰最偉大工程”,但幾乎無用》(2016年7月19日)、《抗戰期間,國民政府償還了多少美援》(2016年7月30日)等文章從教育、外交、軍事等角度展示了艱苦的抗戰歷程。

《鳳凰歷史》善于從日常生活角度闡述多樣化的社會史主題。如《明朝官員工資解密:國家總理級一品官年薪收入32萬》(2016年7月4日)一文將明朝正一品官員的傣祿與當下國家總理、副總理的年薪進行換算,以百姓加工正一品官員俸祿1044石米所需的巨大勞動成本、明代著名清官海瑞的龐大家庭結構為例批駁了“明代官員很窮,貪污是低薪制所導致的”觀點。

(二)感性化的網絡敘事風格利于激發受眾的歷史想象

大眾在社交媒體平臺進行信息交流活動時,習慣簡潔明快的語言交流和生動、形象的圖像化表達模式。有學者將之歸納為互聯網思維活動的表象化:“在網絡交往活動中,表象思維不僅表現為圖像表達和圖像關注,而且還表現為語詞和陳述的感性化,亦即網絡語言的具體性、生動性和直接性。”[3]

網絡新聞傳播中的感性化表述體現在事件描述鮮活形象、頻繁使用網絡語言、力求觀點新異獨特、表達鮮明有力。媒體歷史公眾號的歷史新聞制作由此彌補歷史類資訊與時政時尚娛樂類資訊缺乏熱點吸引力的缺陷。

《鳳凰歷史》的原創系列文章《重讀·穿越到漢朝會很慘》,戲仿“穿越”文學的筆法,以虛擬主角穿越至漢朝,以普通臣民身份體驗史籍記載的漢代衣食住行生活,筆調亦莊亦諧,廣泛使用網絡流行語,大量使用網絡流行的表情包圖片,以充滿調侃、解構的網絡語言風格提醒大眾莫因網絡玄幻文學的流行而混淆對歷史的認知。

《短史記》公眾號以醒目的標題和典型的現實為由頭引出觀點,具有網絡時評“短、平、快”的特征,其分析推導則依靠充分的史料梳理分析,結論部分絕少簡單褒貶定論,以啟發受眾思考的開放式評價為主,其立論視角有別于過于情緒化的網民議論和過于學理化的專家評論。如《墨西哥屠華,大清曾派軍艦前往,迫使其道歉賠款?》(2016年7月25日)一文對網上廣為流傳的有關墨西哥排華后清政府出動軍艦護僑的故事提出質疑,通過大量清廷外交史料證明清廷軍艦巡航至墨西哥與墨西哥賠款間并無直接關聯。

四、新媒體歷史新聞傳播為當下社會歷史記憶建構帶來的機遇與沖擊

(一)媒體類歷史公眾號的歷史新聞傳播有助于社會歷史記憶的持續更新

作為構建集體記憶的重要組成部分,歷史記憶被研究者分為相互作用的兩類:功能記憶和存儲記憶。[4]存儲記憶是歷史記憶更新的基本資源,功能記憶以存儲記憶為基礎,使歷史文化資源成為社會大眾可感知并且能夠更新的歷史記憶。

在媒介社會,傳媒以普羅大眾可以認知的歷史新聞產品形式將史學成果從存儲記憶轉化為功能記憶,新媒體的歷史傳播則以更主動和更多元的傳播方式協助大眾構建歷史記憶。《短史記》及《鳳凰歷史》公眾號的歷史新聞借助網絡輿情熱點、新聞事件為由頭,激活大眾的歷史記憶,其感性化的敘事方式拓展了受眾對歷史的想象空間。新媒體能通過社交平臺精確發現受眾關注的歷史話題,在制作中將碎微化的歷史文化信息與現代日常生活的語境相聯系,為受眾展示結構化的歷史視野,使之更準確地把握信息主旨。

(二)媒介儀式的變化對于社會歷史記憶的共識形成了沖擊

媒介為大眾提供了建構文化認同的社會系統(電視臺、報社等機構)、符號系統(新聞報道內容以及新聞報道的形式),由此構成了媒介儀式。媒介儀式的特點在于“它不是指一種信息或影響的行為,而是共同信仰的創造、表征與慶典。”[5]

傳統媒體在社會建構集體認同的主要方式是儀式性媒介接收活動,“如同時或一起收聽某一廣播節目或觀看某一媒介事件,人們可以獲得共同的文化感受,以及對擁有相同體驗的其他社會成員的感知。這構成了‘想象的共同體’”[6]

新媒體的興起導致媒介儀式發生變化,以微信、微博為代表的社交媒體成為人們分享經驗與交流觀點的平臺,聚集和衍生各種價值觀和興趣愛好相近的微社群,從而打破了傳統媒體在媒介儀式中的中心地位。各類微社群對網絡歷史文化資源進行二次整合傳播,代表官方意識形態的主流媒體詮釋歷史的權威性由此受到挑戰和紛擾。網絡穿越、玄幻文學的流行也影響了大眾對古代歷史文化的認識。因此,主流意識形態對不同信源內容沖突所發出的“歷史虛無主義”批評亦非空穴來風。以新媒體歷史書寫來建構文化記憶總體性認知的可能性亟待探索。

[注釋]

①本文所列舉分析的案例均見于騰訊網《短史記》公眾號(微信號:tengxun_lishi)、鳳凰網《鳳凰歷史》公眾號(微信號:ifenghistory),因篇幅所限,不再一一標注具體網址。

[1]王明珂.歷史事實、歷史記憶于歷史心性[J].歷史研究,2001(5):137.

[2]李紅濤.新聞生產即記憶實踐——媒體記憶領域的邊界與批判性議題[J].新聞記者,2015(7):41.

[3]劉少杰.網絡社會的感性化趨勢[J].天津社會科學,2016(3):65.

[4]阿萊達.阿萊曼.回憶空間——文化記憶的形式和變遷[M].北京:北京大學出版社,2016:147.

[5]凱瑞.作為文化的傳播[M].北京:華夏出版社,2005:28.

[6]本尼迪克特·安德森.想象的共同體:民族主義的起源與散布[M].上海:上海人民出版社,2003:5.

G206

A

2095-7602(2017)11-0191-04

2017-06-26

廣東省哲學社會科學“十三五”規劃2016年度學科共建項目“網絡數字時代大眾傳媒對民族文化記憶的影響與構建研究”(GD16XXW04)。

林磊(1972- ),男,助理研究員,碩士,從事傳媒文化研究。