宋朝尋醫制度考論

(首都師范大學 歷史學院,北京 100089)

宋朝尋醫制度考論

何 強

(首都師范大學 歷史學院,北京 100089)

唐中后期以來,隨著中央政府對官員人身控制的減弱和使職差遣的發展,就不斷有官員稱病尋醫的現象出現。宋初,中央政府重建了文武官員病假管理制度,將尋醫現象壓縮在有限的空間內。北宋中期以后,尋醫逐漸擺脫病告的窠臼而演變成一項獨立的病告制度。這無疑是員多闕少的矛盾使然,也是尋醫具有制度約束力的基礎。南宋以后,尋醫制度在國家和官員的雙重作用下逐漸演變成朝廷獎懲和官員避罪等的工具。尋醫制度的產生、發展與異變,深刻地揭露了兩宋的政治生態。

宋朝;官員;尋醫;病告制度

宋朝的病告制度多被置于休假制度的整體研究之中,很早就引起了有關學者的注意。朱瑞熙先生早在1996年《中國政治制度通史·宋代卷》中就指出:“宋朝官員請病假,法律上稱為‘尋醫’”,例給假百天[1]699;在1999年發表的《宋朝的休假制度》一文中,朱先生重申了此觀點[2];在2011年版《中國政治制度通史·宋代卷》中,朱先生仍持此說[3]。朱瑞熙先生“病假”即“尋醫”之說影響很大,后來的研究者如許樂《宋代官員休假制度述略》一文基本沿襲朱氏之說,并無考究[4]。筆者認為,“尋醫”是北宋中期以后形成的一種為期兩年的特殊病告。由于史籍所載“尋醫”史料非常有限,因此學界尚無研究專文。筆者不揣淺陋,從唐、五代尋醫現象入手,力圖在認真爬梳史料的基礎上,對宋朝官員尋醫病告制度的緣起、實施及其流變等問題作一簡單梳理,謹此求教于方家。

一 唐至宋初官員尋醫現象探究

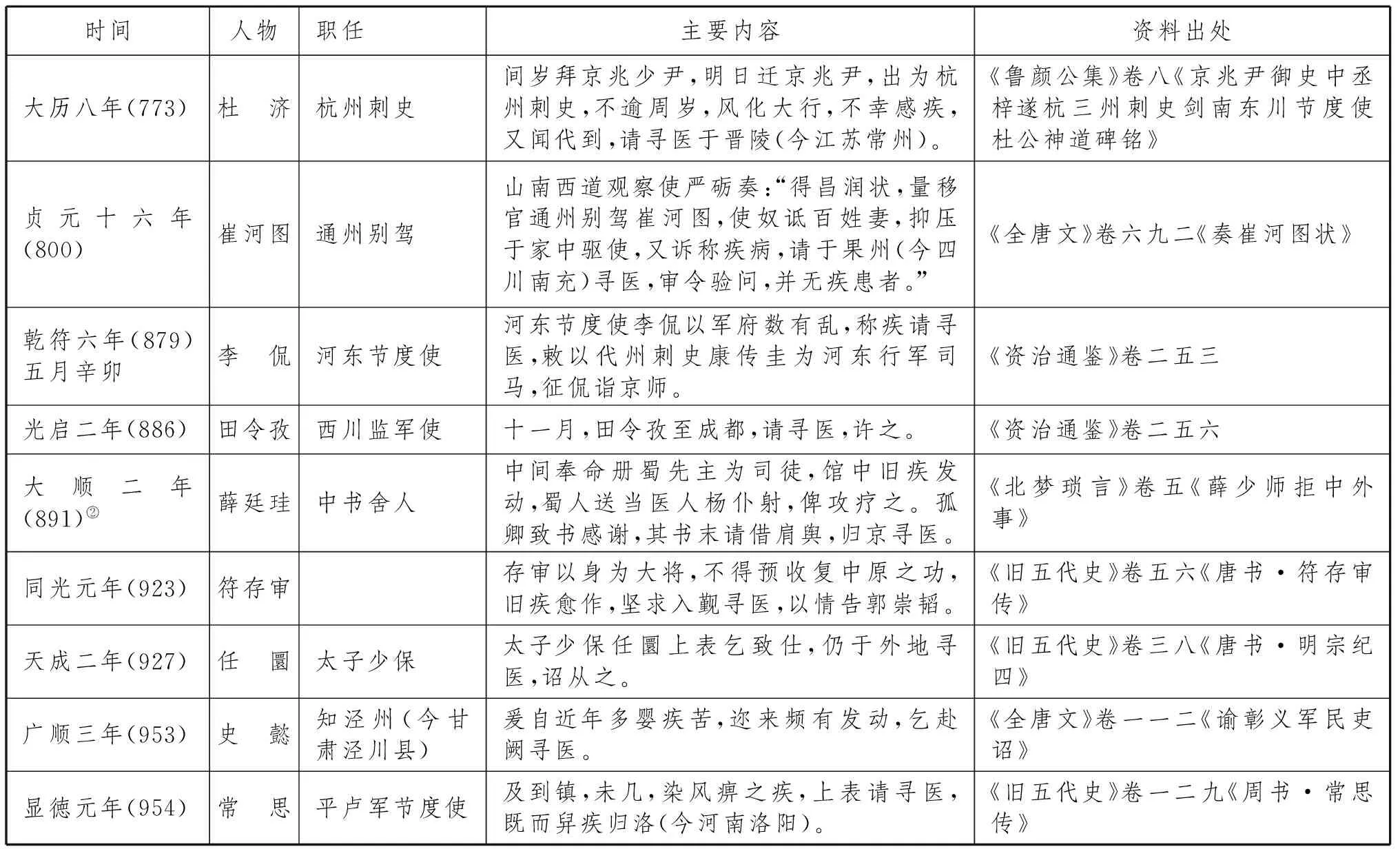

“尋”本為古代長度單位,《說文解字·寸部》曰:“度人之兩臂為尋,八尺也。”[5]216“尋”作找、搜求解,乃后起之意,最早見于陶淵明《桃花源記》:“太守即遣人隨其往,尋向所志,遂迷,不復得路。”[6]480關于《桃花源記》的創作時間,學界多有爭議①,但最遲至南朝初年,找、搜求作為“尋”字的一種解釋業已出現,這應是沒有異議的。醫,《說文·匚部》曰:“醫,盛弓弩矢器也。”[5]1103而本文“尋醫”之“醫”,是“醫”的簡化字。《說文·酉部》釋“醫”為:“治病工也。”[5]1301“醫”本義為醫生,后引申為治病等。“尋醫”作為尋求醫療救護之意而二字連用的情況,在唐中后期的有關史料中開始較多出現。為便于閱覽,現將史籍所載有關唐五代主要官員及其尋醫事跡列如表1。

表1反映了唐五代官員尋醫的大致情況,從中不難發現尋醫有兩個重要特點:第一,個人陳乞;第二,異地尋醫。而這兩種情況顯然是有違于當時的政府法令的。根據天一閣藏明抄本《天圣令》復原的唐開元二十五年(737)③的《醫疾令》規定:“諸在京文武職事官病患者,并本司奏聞,遣醫為療。仍量病給藥。其在外者亦給藥。”[7]579至于京內文武官員請假及出境者,同書《假寧令》中亦有明確規定:“職事三品以上給三日,五品以上給十日;以外及欲出關者,若宿衛官當上(直),五品以上請假,并本司奏聞。……其非應須奏及六品以下,皆本司判給;應須奏者,亦本司奏聞”[7]598;京外文武官五品以上請假出境者,“皆申吏部奏聞”[7]602。成書于開元二十六年(738)的《唐六典》,亦曰:“五品以上請假出境者,皆吏部奏聞。”[8]35可見,唐代對于官員因病請假及出境一般都由“本司奏聞”或“本司判給”。五代離亂,制度并無革新,當多沿襲唐代。而這種可由個人陳乞的“自主性”較強之尋醫現象的出現,一方面是唐中后期以來中央政府對于官員人身控制力減弱的表現,另一方面也與使職差遣的發展有關,如表1所見尋醫者就多有臨時出使者和一方節度。

表1.唐五代官員尋醫簡表

入宋,使職差遣進一步發展,京朝官“知軍州事”與“知縣事”制度形成,“官”與“差遣”的分離固定化[9]13-22。京朝官出知地方,他們中很多人都有資格直接向朝廷、皇帝上書稱病尋醫。如淳化二年(991),知華州(今陜西華縣)韓溥“被病,表請辭職尋醫”[10]13021;大中祥符六年(1013),西京(今河南洛陽)水南都巡檢使李繼宣“疾甚,求至京師尋醫”[10]10147。史籍所載,至遲在北宋中期仁宗天圣年間,朝廷對京內外文武官員稱病請假及出境的情況已有規范:“諸在京文武職事官病患者,并本司奏聞,以內侍領翰林院官就加診視。其在外者,於隨近官司申牒,遣醫為療,內外官出使亦準次。”[7]316“諸在外文武官請假出境者,皆申所在奏聞。”[7]324可見,“本司”或“所在”等行政部門在官員因病請假、出境方面的管理作用得以明確。

綜上,唐五代這種“自主性”的尋醫行為無疑是對朝廷嚴格的病假制度和出境限制的一種反動,宋朝重建了京內外文武官員請假、出境規定,加強了地方行政部門的管理職能,但整個宋朝,大多數在外天子近臣直接上書朝廷、皇帝的渠道也一直是暢通的,官員“自主性”的尋醫陳乞行動尚被壓縮在有限的空間內。但從形式上看,唐迄于宋初,尋醫始終無法脫離病告的窠臼,僅是獲得病告的一種可能緣由;而到北宋中期以后,尋醫病告逐漸制度化,成為真正意義上的病告。

二 尋醫制度的形成及背景

仁宗慶歷二年(1042)規定:“京師朝官以病乞尋醫者,須一年方聽朝參。”[11]3287這是見于記載的朝廷對尋醫行為作出的最早規范。北宋元豐官制改革前的“朝官”有兩層意思:一為文臣本官階,即太子中允、左右贊善大夫、太子中舍、洗馬階以上至太師階;一為日朝正衙文德殿常朝之常參官。“京師朝官”應是與“京外朝官”相對應的一個概念,而這顯然與日朝正衙的常參官情況不符。此外,“須一年方聽朝參”的表述,在語氣上似有限制之意。而文德殿常朝,皇帝不坐殿,“有名無實”[12]1899-1902。日赴文德殿立班,對常參官而言是一個沉重的負擔,常參官每天“四更”天未亮時,就得挑著紙糊燭燈赴待漏院等待開門上朝,這就是時人所稱“四更時,朝馬動,朝士至”[13]110的情況。稍不如儀,御史臺、閤門官員還要彈劾。因此,常參官多稱病請假,唯恐避之而不及。如大中祥符二年(1009),侍御史知雜事趙湘言:常參文武官“遇風雨寒暑稍甚,即多稱病請假”[12]9801,而朝廷更不可能對其給予一年的長假。綜上所述,仁宗慶歷二年規范的對象,只能是那些在京師具有朝官官階的文臣。

神宗熙寧二年(1069)規定:大使臣尋醫,“依京朝官例”,“候及二年方許朝參入選”[12]4145。其中所依之“京朝官例”,史籍記載闕如。但這條規定不但事實上重申了京朝官二年尋醫之制,還將尋醫范圍擴大至武階三班官中的大使臣。熙寧四年(1071)又下詔:三班使臣尋醫,“比文臣例,候二周年方得朝參”[12]4145。尋醫之對象進一步擴大,包括了選人在內的整個文官集團和武階中的大使臣和小使臣。至此,“二年方得朝參”的尋醫之制可謂基本定型。

從仁、神二朝有關尋醫的規定可以看出,朝廷對尋醫制度的構建大體上經歷了一個由京內至京外、高階文官向低階文官、文官群體向低級武官群體擴展的過程。筆者之所以認為尋醫制度是一種病告,主要是基于對尋醫時限的考量。疾病及其療治具有很大的不確定性,而朝廷出于管理等的需要,又往往對病告從時間上作“限定性”的整齊劃一的切割,如宋代常有“滿三日”、“滿百日”的病告。這一“時限性”,可視為形成病告制度的基本標志。那么,因病而獲得兩年離休期之尋醫,則屬病告無疑。

唐宋政府規定的最長時限的病告,都以百日為限。如《唐六典》規定:凡職事官“移疾,不得過程”,“身有疾病滿百日……并解官,申省以聞”[8]34。即在唐代,病告百日之內,官員享有如正常給俸等相關權益,而超過百日則要解職、罷俸。兩宋也嚴格實行百日之制。如景德年間,韓崇訓“素有目疾,多請告”,“在告凡四百日,每十旬有司上言,必詔特令給俸”[11]1478。尋醫制度的產生,可補現有病告制度之缺漏,即對官員請病假超過“百日”的情況做了統一規范,結束了之前無序的狀態。

朝廷欲借尋醫之名,強化對官員人身的控制,應是尋醫之制產生的另一重要原因。仁宗慶歷二年(1042)京師朝官“以病乞尋醫者,須一年方聽朝參”[11]3287的規定,因超過了“百日”之限,尋醫官員都需解職、罷俸,因此具有明顯限制之意。熙寧年間,尋醫時限由“一年”變為“二年”的具體原因尚不得而知,但尋醫對象由官僚等級制中的高層到低層的擴展所體現出的強化管理意圖則是不言而喻的。對現任官而言,一旦尋醫意味著“除籍”、“離任”,“候二周年方得朝參”,這在員多闕少矛盾尖銳的情況下,無疑具有拉長選限,限制即時參選之意。從客觀效果看,尋醫制度也確實在很大程度上強化了對官員的管理。

宋朝員闕矛盾在真宗咸平年間就已凸顯。史載:“咸平已后,民庶漸繁,時物遂貴,入仕多門,得官者眾,至有得替守選一二年,又授官待闕一二年者。”[11]3438對此,朝廷先后采取了諸如限員、增闕和縮短任期等多種解決措施。除此之外,給待闕官員“長假”也漸成為一個重要的考慮方向,如“審官西院祗候差遣使臣請假待闕者,依三班院并給假一年”[11]5762。雖然并無直接證據表明員闕矛盾與尋醫之制的產生存在某種關聯,但是熙寧年間日益尖銳的員闕矛盾不能不說是尋醫之制產生的重要背景因素之一。

三 尋醫制度的實施

(一)申請與離任

如前揭熙寧二年(1069)尋醫制度就已在官員群體中較大范圍地開始實行,但具體程序并未見于記載。熙寧三年(1070)十一月,朝廷便對尋醫制度的實施作了較為明確的規定:“依致仕條,止令逐州軍勘會,無規避,具保明放離任訖,申所屬,通判以上差遣聽旨。”[11]5276可見,地方官尋醫主要以州級長貳官員為界,分為“聽旨”和“保明放離”兩種情況。通判以下者,即州級屬官、各屬縣官吏等,他們申請尋醫,需由州軍長官派員進行“勘會”,若無規避則可放離任,然后具保明狀上奏朝廷。尋醫保明狀一般為常程文書,可經進奏院直接送抵有司。在京官員或在外天子近臣,文書可通過閤門司轉通進司,進而送抵御前。元豐改制前,病告等“式假”的具體主管部門主要為尚書省禮部祠部司[12]2672。改制后,則由尚書省吏部主管。如洪邁《夷堅志》載,北宋宣和年間(1119-1125),黃陂丞某尋醫,待“吏部符下”乃東歸[14]929。“吏部符”便是尚書省吏部的行下文書。由于御史臺掌官員“名籍”,朝廷批準官員尋醫有關文書后,還需關報御史臺“除籍”。

南宋對于尋醫官員離任的規定則更加詳盡與嚴格:“諸命官乞尋醫者,召本色見任官二員委保,別無規避,所屬驗實保明申奏。”亦即申請尋醫要兩名現任長官保明。現任官員尋醫則分為“聽旨”、“保明申屬”和“州縣自決”三種。史載:“通判、路分都監以上及緣邊主兵之官具奏聽旨。馀,所屬勘驗無規避,即放離任訖,保明申在京所屬,滿一年許朝參赴選;其小使臣、校尉、承直郎以下仍於所居州縣給公憑”;非現任官員,則于“所在州施行”[15]209。上文“命官”系九品之內的文武官員,其尋醫亦由尚書省吏部主管。至于“九品”之外的武階,則另有規定。如諸下班祗應“經所在州投狀,勘會無規避,保明申殿前司”;諸在外副尉乞尋醫,“職事無綰系,非入重格,召保二人,經所在州投狀,驗實申尚書刑部”[15]210。

兩宋在官員尋醫離任時都非常強調“別無規避”。至于其規避內容,則可有兩種理解:一為對疾病本身的驗視,二為對疾病表象之后“實事”的關注。從宋朝的政治實踐來看,顯然更看重后者。換句話說,在尋醫的驗視、保明工作中,弄清楚尋醫者疾病真假本身并不是工作的重心,朝廷所關心的則是有無借疾病逃避“贓罪”。從朝廷懲處在尋醫離任驗視工作中瀆職或保明不實官員的角度看,也更能說明這一點。如乾道二年(1166),左朝奉大夫、知建康軍府(今江蘇南京)王佐就因縱使犯贓之李允升尋醫離任,而遭“追兩官,勒停,建康軍居住”的懲罰[12]4146;知峽州(今湖北宜昌)呂令問也因“夷陵知縣韓贄胄贓污不法”,“不能舉劾,縱其尋醫”,而被“降兩官,鄂州居住”[12]3979。史籍中并無一例因疾病檢查有誤而遭到懲罰的。南宋中后期,隨著吏治日趨腐敗和懲贓“不使居其位”理念的發展,對尋醫放離的驗視便形同虛設了。此點下文詳論。

(二)尋醫往還

尋醫是官員因疾乞醫而獲得的一種病告,尋醫者的身體健康狀況往往不佳,而尋醫地點又多在京師或其他州郡,需長途跋涉。因此,英宗治平二年(1065)規定,命官尋醫“許差送還公人”[12]1911。宋代,川、陜是邊疆遠地,官員罷任、分司、尋醫等異常辛苦。政和六年(1116)規定,尋醫者可“緣路差遞鋪兵”,若“不般家者減半,負擔者每人不得過九十斤,逐鋪交替,不限官序,止以到鋪先后為次。如或不足,于所在州依數差廂軍,不得過至京程數”,這無疑極大地減輕了尋醫官員往返的辛勞。當然,因犯奸贓等罪而“令尋醫”者和“不出本路者”不能享此待遇[12]1912。

(三)尋醫時限

北宋中期以后,二年方得朝參的尋醫之制還是得到了認真推行。如熙寧三年(1070),錢明逸舉薦朱壽昌稱:“壽昌稱疾尋醫棄官,而《尋醫法》須二年乃赴御史臺看驗。”[11]5143其實,尋醫二年應是一個最低限度的原則性規定,具體的尋醫時限還與官員疾病及其療治情況有關。如馮侗于紹興三十一年(1161)七月赴部參選,就殘零闕注授監廣州亭頭場鹽稅,未赴任間,因病尋醫,至乾道六年(1170)疾病痊愈后才赴部參選,尋醫九年,最后成功注授[12]4146。

《慶元條法事類》詳細記載了南宋有關尋醫的敕令,其對尋醫時限作了如下調整。第一,將九品以內的文武官員及九品外的武階如諸下班祗應等的尋醫時間由北宋時的“二年”調整為“一年”。規定曰:“諸命官及翰林院醫人乞尋醫……滿一年許朝參赴選”[15]209;諸下班祗應尋醫,“若聽者,滿一年聽參班”[15]210。第二,諸外任副尉“職事無綰系,非入重格”者尋醫,“若聽解罷者,滿三年參部”[15]210。“副尉”,南宋時系無品武階中之進武副尉至守闕進勇副尉等五階的通稱。“綰系”指打成結把東西栓住;“格”有法式、標準意,“重格”即指重要的法式與標準。“職事無綰系,非入重格”,當指那些任非緊要的閑散職事④。此句即為那些具有進武副尉等武階名,而外任為非緊要職事的閑散差遣者乞尋醫,則滿三年參部。南宋從制度上區分了非緊要之閑散官員尋醫的情況,即使只是極小范圍內的區分,確也是尋醫制度發展完善的重要表現。至于南宋究竟緣何、何時作此調整,則史無明載。

(四)參選注擬

宋文武官員任滿得替赴闕,須由御史臺官員驗視有無老疾昏懦之制,稱“臺參”。臺參例以“問答”、“拜揖”看驗疾病,流于形式,常遭詬病[12]3602。有史料表明,尋醫假滿者赴“臺參”查驗也為常制。如前揭錢明逸舉薦朱壽昌稱:“壽昌稱疾尋醫棄官,而《尋醫法》須二年乃赴御史臺看驗。”[11]5143南宋乾道六年(1170),《御史臺令》也規定:“諸尋醫已除籍官,年滿乞朝參者,體量委無疾病注籍訖,牒吏部、閤門。”“諸體量官員因疾者,牒醫官局差人診視,具實狀申所屬。”[12]4146臺參“委無疾病”方許“注籍”,體量有疾患,還需牒醫官診視等,則遠遠超出了以“問答”、“拜揖”為主要形式體驗老疾昏懦的范疇,對尋醫者的驗視似更為嚴格。此外,還嚴查驗視中的腐敗問題。如隆興八年(1270),郭世蘋尋醫歲滿,“參部,法當察脈”,驗視之醫“受其賄”,結果被鄭丙“執送棘寺”,亦即被押赴大理寺受審[16]694。

宋官員“循資”而授差遣,尋醫對于官員資序的影響主要體現在成考的次數上,只有成考的次數達到一定的標準才可理為一任。而要關升資序,實歷任數則是必備條件。以知縣為例,其兩任內,一任實歷知縣,方許關升通判。如其任未滿兩考而尋醫,則不許理為一任。若在任已成兩考,偶因尋醫罷任,不因罪犯之人則“理當實歷知縣一任”[12]2618。換言之,知縣任內滿兩考,因病“尋醫”是可以理為實歷知縣一任的,即有資格關升通判。此外,如“非因體量過犯”而“尋醫”的選人,任內“已滿兩考”,遇大赦,也有“循資酬賞”的機會[12]3730。另,不難看出,在資序的認定過程中,是嚴防混跡于“因病尋醫”者中的“過犯尋醫”者。

尋醫官員“注籍”后,就赴部參選,參選按官資注授。關于文武官員的差遣注授,學界多有研究[9]30-45[17]162-167,此不贅述。這里僅就諸學者未詳之紹興以后無品武階官員的參選作一簡單說明。紹興無品武階從進武校尉、進義校尉至守闕進勇副尉等,一共厘為八階。首階進武校尉;第二階進義校尉,參吏部選;第三階下班祗應參兵部選;第四至第八階進武、進義、守闕進義、進勇、守闕進勇等五階諸副尉參刑部選,其中有軍功副尉在淳熙元年(1174)以后則可參兵部選[12]2692-2693[18]68。

參選注授的實際運作,無疑與宋朝的吏治有很大的關系。南宋時期,除孝宗朝仍嚴格按制度注授外,其它時期基本實行“寬注授”。官員有無尋醫及因何尋醫,一般要在其“腳色”中注明。孝宗時,若發現有隱匿尋醫經歷的,即使已經注授差遣,仍有可能被取消。如乾道六年(1170),右承奉郎江深已差瓊管司主管機宜文字,因其“隱匿向來尋醫一節,冒授新任”,而遭罷差遣[12]4146。此后,隨著吏治的趨于腐化,在參選中往往將“因病尋醫”和“過犯尋醫”等量齊觀,尋醫之制也因此成為避罪的港灣。誠如蔡戡所言,尋醫者“或經年參選,或遇赦敘用,復使臨民,其害滋甚”[19]568。

四 尋醫制度的異變

上文簡單勾勒了尋醫之制在兩宋的變遷與實施情況,但在實際運作中尋醫制度所表現出的相對于病告的異變,可能更能反映宋朝政治的某些深層次問題。尋醫制度在演變過程中雖不脫“病告”的窠臼,但其實質早已成為朝廷和官員博弈的工具。對此,可從朝廷獎懲與官員鉆營兩個角度去把握,這兩方面既是尋醫制度異變的集中表現,又是導致其異變的主要原因。

(一)朝廷獎懲

兩年或一年方得朝參入選的《尋醫法》,顯然是一略帶限制意味的規定。因此,朝廷在必要的時候可將“不俟尋醫限滿”作為一種“恩澤”,而使官員得以提前注授差遣。這種情況比較少見,見諸于史實的僅有南宋初期的三次恩赦。南宋初,時值金人兵火之余,各級官吏多缺,因此高宗即位便允許尋醫者“召保注授”[12]4145。紹興三十二年(1162),孝宗登極,赦曰:“應命官尋醫、侍養,并許召保注授。”[12]4146此外,乾道元年(1165),孝宗立皇太子,也進行了大赦,曰:“應命官因患尋醫、侍養,未滿而已安居及半年已上,特許參選。”[12]4146這次恩赦尋醫者,不需“召保”,安居及半年以上便可參選。

懲罰意蘊在尋醫制度的形成、發展過程中可謂是一以貫之的,但尋醫制度被直接用來懲治官員的情況在北宋末徽宗時才逐漸突出。如政和三年(1113),權知博州(今山東聊城)辛樸奏河北路走馬承受焦公衍到博州與弟子奸濫等事,朝廷“下京西轉運司差官體量”,結果“并無奸等事”,屬于誣告,遂詔辛樸“令尋醫”[12]4145。再如宣和四年(1122),朝廷對那些不赴繁難差遣之官員,便威脅施用尋醫條例,詔曰:“檢會諸路久闕縣令正官之處,依條疾速差注。……已差下人,并限三日催促赴任。其推避不赴者,依尋醫、侍養人例施行”,欲以此達到“戒墮吏”的目的[12]4614。

尋醫制度異變為一種重要的懲贓工具,則與士大夫的理念與施為有很大的關系。宋士大夫常以寬仁為美,不忍以刑廢人。如北宋劉敞在其父行狀中寫道:“公資不忍廢人,雖在刺舉之職,外方嚴見繩墨,內實寬裕,恥以察為名,其發撻貪污,必先下小罪去之,毋居位而已。”并舉李康事證曰:“寧建令李康在事多不法,公先露其擅賦民造船等事,康即日移病尋醫。”[20]卷五一《先考益州府君行狀》南宋蔡戡對以尋醫處贓污狼藉者及其危害有一段深刻的披露:

國家忠厚,與周匹休,風俗習為醇美,監司守臣務行寬大,坐視笞辱黥涅與徒隸等,惡傷士類,故不忍為。甚則持釋氏因果之說,寧鐫秩罷官,不肯劾吏,必不得已,使之尋醫而去。贓污狼藉,所不可掩,姑求一二微罪應課塞責,或經年參選,或遇赦敘用,復使臨民,其害滋甚。[19]568

蔡指出,監司守臣等“不肯劾吏”主要有兩方面原因:一為“惡傷士類”,一為“持釋氏因果之說”。二者背后的邏輯與社會基礎其實一也,即優禮士人。“必不得已,使之尋醫而去”,與劉敞父親劉立之“去之,毋居位而已”的理念完全一致。這種理念也可在《名公書判清明集》卷二胡穎《贓污狼藉責令尋醫》判例中得到印證。其言一監稅官受其妻影響,不復有廉潔之行為。胡穎指出:“此等人若留在仕途,決無改過自新之日。即限兩日取尋醫狀申。如違,徑上按章也。”[21]40淳熙十六年(1189),權吏部尚書顏師魯也慨嘆:“知縣尋醫,多是在任有公私顯過,監司、郡守未欲按治”之人[12]3477。

(二)官員的鉆營

各級官員為達到“趨利避害”的目的而極力鉆營,是導致尋醫制度異變的另一重要原因。這種鉆營主要表現在逃避罪責、規避繁難差遣、回避上級壓迫等多個方面。下面僅就逃避罪罰這一弊端作一簡單分析。

《宋刑統》卷二五《詐偽律》對托疾規避的情況作出了明確的懲罰規定:“諸詐疾病有所避者,杖一百。若故自傷殘者,徒一年半。”[22]400南宋《慶元條法事類》也規定:“諸命官犯贓,妄稱疾病而尋醫者,依《詐疾病有所規避》律加二等,監司、郡守徇情故縱者,與同罪。”[15]209《慶元條法事類》對命官犯贓而借病尋醫作加重處理,并規定了查驗者需結罪連保,這應該是有針對性的反制措施。而官員何以借尋醫逃避罪責呢?這應與尋醫者需解職離任的規定有關。熙寧四年(1071),劉摯言:“臣伏睹《編敕》節文,按察之司所部官屬有犯,不得于官屬離任后始行發撻,雖實不復受理;若犯贓私,雖離任,有人論告,或因事彰露,即依法施行。”[11]5456不難看出,除犯“贓私”罪外,其它罪行在官員已離任的情況下,按察之司是無權糾舉的。

雖然“贓私”罪仍在追究范圍內,但在實施中因腐敗等原因,去職時具體罪名的認定則有很大的人為操作空間,這應是很多犯了贓私罪的官員得以借故尋醫的關鍵所在。正如上文所指,按察之官對犯“贓污狼藉”者,往往塞以“一二微罪”。南宋孝宗時期,一度申嚴法禁,針對尋醫避罪的現象出臺了補救措施,規定:“今后因監司、郡守按劾及百姓論訴已經體究,事在有司者,不許尋醫。”[12]4146但孝宗后,吏治日益腐敗,法禁松弛,出現了如上文所言的許多監司郡守不肯劾吏而反令其尋醫去職的情況。

除了上文所指出的法律、管理上的原因外,有些疾病的不易察覺性也是避罪成功的一個重要原因。常有官員因不察而遭懲罰,如左朝奉大夫、知建康軍府王佐就因“縱使”犯贓之上元知縣李允升尋醫,而受到“追兩官,勒停,建昌軍居住”[12]4146的處分。

五 尋醫制度的作用、影響及評價

尋醫作為一種病告制度,這無疑是中國古代病告管理制度的創新。尋醫制度的產生固然有國家企圖強化官員管理的因素,但北宋中期以來日益尖銳的員多闕少矛盾下官員參選的壓力才是其具有規范力的現實基礎。但從宋朝的政治實踐看,其在病告方面的作用是比較有限的。這主要緣于以下幾方面的原因。

第一,這是由尋醫制度“時長寡恩”的特點決定的。由尋醫而得病告者,需解職離任,二年方得朝參。而百日之內的病告,官員不解職,有俸祿。有時出于優禮的需要,朝廷還可給某些官員百日之外的寬假,或準其連續請百日之假。

第二,祠祿制度的競爭。南宋以降,祠祿制度成為官員患病乞請的最主要途徑之一。有些官員陳乞時頗為矛盾,如辛企宗“以病丐罷,欲乞宮觀或尋醫”[23]376,但陳乞宮觀祠祿者要遠多于尋醫者,這是因為祠祿制度本質上是一種差遣,有俸祿與任期。紹興二十八年(1158),尚書左右司員外郎王晞亮就批評官員因疾求宮觀而去的現象:“文武官實有疾病則許以尋醫,憫其年勞則優以宮觀,此舊制也。”[12]3595此“舊制”乃北宋熙寧年間之前的情況,而在熙寧以后祠祿制度漸成為處理疾患或過犯之文武官員的要途。

第三,在宋朝優禮士大夫的政治環境下,官員患病可以有致仕、祠祿、分司等多種途徑解決,因此整個病告制度可以說是不發達的,而尋醫制度作用空間之有限也就不難理解了。

南宋以來,尋醫制度逐漸異化為朝廷懲治官員,尤其是懲治贓吏的工具之一,可以說在員闕矛盾異常尖銳的情況下,其在防治贓罪等活動中發揮了一定的作用。但應該注意的是,以病告處置過犯官員,這本身就帶有優待的性質。清人趙翼在評價宋朝俸祿之制時曰:宋政府“恩逮于百官者唯恐其不足”[24]560。就尋醫制度的異化這點來看,借用趙翼之論來作評價,似也頗為恰當。同時,由于優禮太過、管理不善、吏治腐敗等原因,尋醫也為有些官員避罪打開了方便之門,終成姑息之弊政。尋醫病告制度的產生與異化,可以說是宋朝員闕矛盾與優禮士大夫這一特定政治環境相互作用的產物。因此,隨著宋王朝的覆滅,尋醫之制也隨即湮滅在歷史長河之中,故而成為宋朝特有的一項病告管理制度。

注釋:

①關于《桃花源記》的創作時間,據張鴻雁《〈桃花源記〉的文本分析和教學建議》(上海師范大學碩士學位論文,2015年)一文總結,學界主要有四種看法:第一,晉太元年間;第二,晉義熙初年;第三,晉宋之交;第四,宋永初二年。

②薛廷珪奉命“冊蜀先主為司徒”條系年,據《新五代史》蜀先主王建于大順二年被冊封為檢校司徒事厘定。

③關于《天圣令》所據藍本問題,戴建國先生在《天一閣藏明抄本〈官品令〉考》(《歷史研究》1999年3期)一文中首先提出“唐開元二十五年令”說,之后黃正建先生撰文《〈天圣令〉附〈唐令〉是開元二十五年令嗎?》(《中國史研究》2007年第4期)提出異議,隨后盧向前、熊偉等《〈天圣令〉所附〈唐令〉為建中令辯》(袁行霈主編《國學研究》第22卷,北京大學出版社2008年版)一文提出“建中令”說。對此,戴建國先生又撰《〈天圣令〉所附唐令為開元二十五年令考》(《唐研究》第14號,2008年)一文對質疑和“建中令”說進行了回應,日本學者坂上康俊、剛野誠等也發文支持“唐開元二十五年令”說。就目前來看,戴建國等所持“唐開元二十五年令”說幾為定論。

④“格”還可指法律、法律條文。“職事無綰系,非入重格”,似也可理解成官員疏于職守而尚未觸犯重要的法規。后文亦有“召保”、“驗實”等語,但這是宋朝通常的做法,應無先入為主的過犯觀念。因此,筆者認為,將“職事無綰系,非入重格”解釋為非要進的閑散職事更為妥當。

[1]朱瑞熙.中國政治制度通史:宋代卷[M].北京:人民出版社,1996.

[2]朱瑞熙.宋朝的休假制度[J].學術月刊,1999,(5):87-94.

[3]朱瑞熙.中國政治制度通史:宋代卷[M].北京:人民出版社,2011.

[4]許樂.宋朝官員休假制度述略[J].陜西師范大學繼續教育學報,2002,(4):41-42.

[5]許慎.說文解字注[M].段玉裁,注.許惟賢,整理.南京:鳳凰出版社,2015.

[6]袁行霈.陶淵明集箋注[M].北京:中華書局,2003.

[7]天一閣藏明抄本天圣令校正附唐令復原研究[M].天一閣博物館,中國社會科學院歷史研究所天圣令整理課題組,校正.北京:中華書局,2006.

[8]李林甫.唐六典[M].陳仲夫,點校.北京:中華書局,2014.

[9]鄧小南.宋代文官選任制度諸層面[M].石家莊:河北教育出版社,1993.

[10]脫脫,等.宋史[M].北京:中華書局,1985.

[11]李燾.續資治通鑒長編[M].北京:中華書局,2004.

[12]徐松.宋會要輯稿[M].北京:中華書局影印本,1957.

[13]朱彧.萍州可談[M].李偉國,點校.北京:中華書局,2011.

[14]洪邁.夷堅志[M].何卓,點校.北京:中華書局,2010.

[15]謝深甫,等.慶元條法事類[M].戴建國,點校.哈爾濱:黑龍江人民出版社,2002.

[16]周必大.文忠集[G]//景印文淵閣四庫全書:第1147冊.上海:上海古籍出版社,1987.

[17]苗書梅.宋代官員選任和管理制度[M].開封:河南大學出版社,1996.

[18]趙升.朝野類要[M].王瑞來,點校.北京:中華書局,2007.

[19]蔡戡.定齋集[G]//景印文淵閣四庫全書:第1157冊.上海:上海古籍出版社,1987.

[20]劉敞.公是集[M].北京:中華書局,1985.

[21]名公書判清明集[M].中國社會科學院歷史研究所隋唐五代宋遼金元史研究室,點校.北京:中華書局,2002.

[22]竇儀,等.宋刑統[M].薛梅卿,點校.北京:法律出版社,1998.

[23]李綱.梁溪集[G]//景印文淵閣四庫全書:第1126冊.上海:上海古籍出版社,1987.

[24]趙翼.廿二史札記校證[M].王樹民,校證.北京:中華書局,2013.

[責任編輯:凌興珍]

“XunYi”SystemofOfficialsintheSongDynasty

HE Qiang

(School of History, Capital Normal University, Beijing 100089, China)

Due to the control of Central Government to officials and the development of temporary duties from the late Tang Dynasty, officials’ “Xun Yi” (i.e., sick leave)increases. In the early Song Dynasty, with the establishment of sick leave system, “Xun Yi” reduces. “Xun Yi” gradually transformed into a special sick leave system in mid period of the Northern Song Dynasty, which is caused by the surpass of desired to be an official than the official vacancies, and in return became a foundation of “Xun Yi”’s monitoring power. Since the Southern Song Dynasty, the government has made use of that system to reward or punish officials. The change of the sick leave system profoundly reveals political environment of the Song Dynasty.

the Song dynasty; officials; Xun Yi; sick leave system

K244

A

1000-5315(2017)06-0144-07

2017-02-01

何強(1988—),男,甘肅臨洮人,首都師范大學歷史學院博士研究生,主要從事宋代經濟史、醫療政治史研究。