清至民國陜西地產價格研究

楊銀權

(寶雞文理學院 歷史文化與旅游系,陜西 寶雞 721013)

清至民國陜西地產價格研究

楊銀權

(寶雞文理學院 歷史文化與旅游系,陜西 寶雞 721013)

從清至民國陜西地產交易價格的走勢來看,畝均交易價格總體呈上漲趨勢。其間,無論是水田還是旱地,畝均交易價格在同治年間都驚人地出現下跌趨勢,究其原因,應該與同治年間的社會動蕩、災荒頻仍有關;其次,從地產類型來看,水田的畝均交易價格遠遠高于旱地,這是由水田較高的使用價值決定的;最后,從區域來看,漢中地區的旱地買賣價格要明顯高于關中地區,其原因主要是由關中買家的壟斷性導致的。

清至民國;土地買賣;價格

古代社會,隨著土地私有化的加劇,民間社會的土地買賣日益頻繁,在債務和災荒迫使下,土地交易不僅頻率高,而且價格變化也最為明顯。通過保存的地產文契,我們不僅可以探究一定歷史時期內土地買賣的原因、買賣雙方的關系狀況、土地交易的類型等,更為重要的是,可以非常具體地了解土地交易價格的變化情況。通過對清至民國陜西地產文契的分析,筆者發現,土地交易價格不僅與土地的類型、地理環境有關,而且與土地的額定賦稅高低等有關,更與土地買賣的時代背景密切相關,例如災荒年的土地成交價格就明顯低于平常年份。此外,相似的土地成交價格還與買賣雙方是否屬于親族有關。再有,同類型土地交易成交價格也呈現出明顯的區域差異。

一、漢中水田交易價格及特點

“中國舊時買賣或典當土地所訂立的契約,載明其面積、價格及坐落、四至、由當事人和見證人簽字蓋章,并向當地政府登記納稅后生效。”[1]可見,地產契約的詳細記載,正是我們研究土地交易價格變化的重要依據。

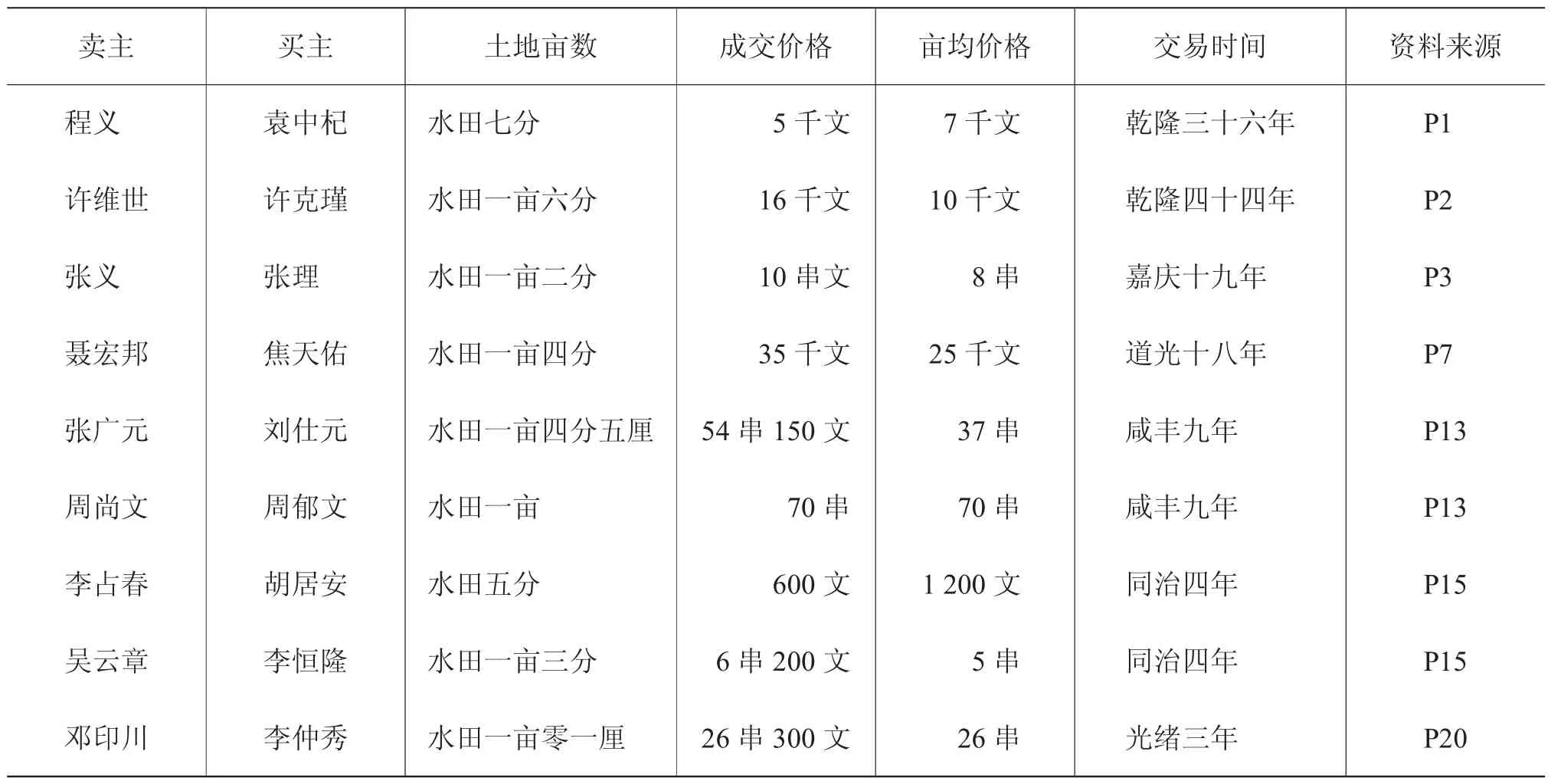

通過研究,筆者發現,不同類型的土地成交價格差異較大。在陜西,交易的土地主要有水田、旱地、莊基地、池田、塘田、沙地、園圃等等。因此,我們首先看水田的交易價格。由于陜西地方大致分為陜南、陜北和關中地區。而在這三大區域中,水田主要分布在陜南的漢中地區,所以,我們在此主要以漢中地區為例,來探究這一時期陜西水田的價格及變化狀況。為直觀揭示水田買賣的時間、雙方關系、交易面積、交易時間及價格,并在此基礎上分析水田價格及特點,我們以文契為例,制定漢中水田交易價格表(見下頁表1)。

參照上表所列水田交易面積和價格來看,從乾隆年間至宣統年間,漢中水田的交易價格總體呈上漲趨勢。其中,同治年間的水田價格呈現出較明顯的下降趨勢,但從光緒年間開始,水田價格又呈現出穩定而持續的增長態勢。在這些地契中,成交價格最低的是同治四年,李占春賣給胡居安的五分水田,交易價格僅為600文錢[2],畝均成交價格1 200文。

為了更直觀揭示這一時期,漢中水田交易價格的總趨勢,我們對不同時期的畝均價格做了統計。結果表明,乾隆年間畝均成交價格15千文,嘉慶年間8串,道光年間25串,咸豐年間54串,同治年間13串,光緒年間39串,宣統年間55串。據此,我們繪制出下頁圖1。

從圖1可以看出,清朝陜西漢中地區的水田成交價格呈現出較大的變化,大致呈現出一個大寫的“N”字形。首先,畝均成交價最高是宣統年間,成交價最低是嘉慶年間;其次,同治時期的水田成交價與道光、咸豐時期相比,呈現出非常明顯的下跌趨勢;最后,從光緒以后,水田成交價格又出現明顯的上漲趨勢。

之所以出現如此態勢,應該與地價的變化有關,而影響地價變動的因素較多,它不僅與災荒的頻次及破壞力有關,也與時局動蕩與否有關。對此,有學者說:“秦中自去年立夏節后,數月不雨,秋苗顆粒無收。”[3]顯然,災荒導致了地價的下跌;同樣,同治時期水田交易價格的急劇下跌與太平天國運動、捻軍起義,以及始于陜西的回民起義影響息息相關。

二、漢中旱地交易價格及特點

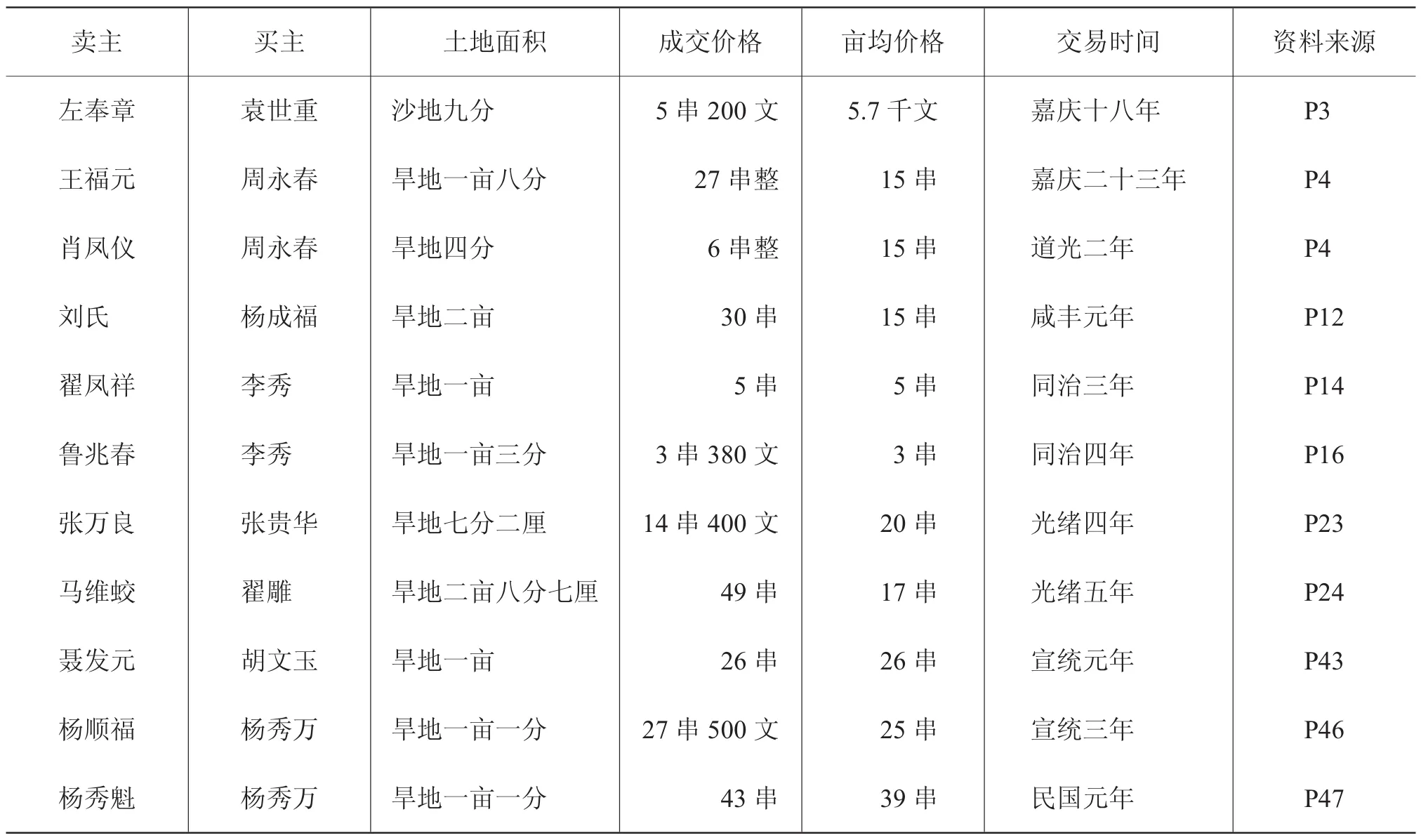

陜西地產類型非常復雜,除了上文論述的水田外,還有沙田、池田、莊基地等,更有眾多的旱地交易。由于陜北的土地買賣單位大多是段、畦,所以很難確定其畝均價格,難以比較。因此,我們以漢中地區和關中地區為例,來揭示這一時期朝畝均25千文均換作串,即分別為15串、25串,以方便比較。陜西旱地的交易價格及特點。同樣,據文獻記載先繪制漢中旱地交易狀況(見下頁表2)。

表1 清朝漢中水田交易價格表

從表2可以看出,清至民國時期,漢中旱地交易價格呈現出以下幾個明顯特點:

第一,旱地交易畝均價格在15串上下浮動。其中,有6份文契顯示,旱地畝均交易價格為15串,分別是:嘉慶二十三年王福元賣與周永春的一畝八分[2],道光二年肖鳳儀賣與周永春的四分旱地[2],咸豐元年劉氏賣與楊成福的二畝旱地[2],光緒三年田子喜賣與李恒隆的一畝一分旱地[2],光緒十年楊林春賣與楊金春的一畝四分旱地[2],光緒十七年楊何氏賣與楊金春的一畝三分旱地[2]。可見,跨越了不同時期的漢中旱地,交易價格雖然呈現出較大的起伏和變化,但是畝均15串的交易價格卻在不同節點出現,說明漢中旱地畝均價格大多在15串上下浮動。

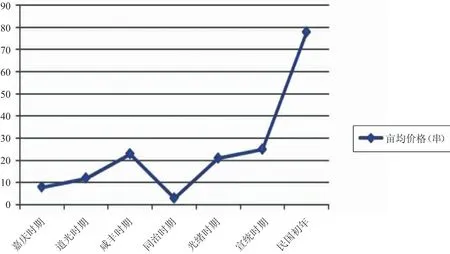

第二,從其畝均價格走勢來看,與上文漢中水田交易價格走向非常相似,除了同治年間交易價格急劇下跌外,總體交易價格呈上漲趨勢。我們采用平均法進行了計算,結果表明,清至民國時期,漢中旱地畝均交易價格為:嘉慶年間8串,道光年間12串,咸豐年間23串,同治年間3串,光緒年間21串,宣統年間25串,民國前期78串。其畝均交易價格走勢(見下頁圖2)。

第三,土地交易價格的上漲或下跌,不僅與市場需求、社會環境,諸如災荒、戰爭等有關,還與購買者的購買意愿有關。例如,在宗族田產不外流思想的影響下,有些宗族內,尤其是家族內的土地交易價格明顯高于同時期外族間的土地交易,例如在咸豐九年,周尚文賣與其胞兄周郁文的一畝水田價格高達70串[2],而張廣元賣與劉仕元的一畝四分五厘水田才54串150文,畝均交易價格才37串[2];同樣,旱地交易價格也呈現出類似的特點,例如,同治七年李順章賣與其胞侄李炳的七分地,交易價格12串[2],畝均交易價格17串,這明顯高于同治年間的畝均價格3串,以及其他四筆畝均交易價格。

表2 漢中地區旱地交易價格表

圖2 清至民國漢中旱地畝均交易價格走勢圖

三、關中地產交易價格及特點

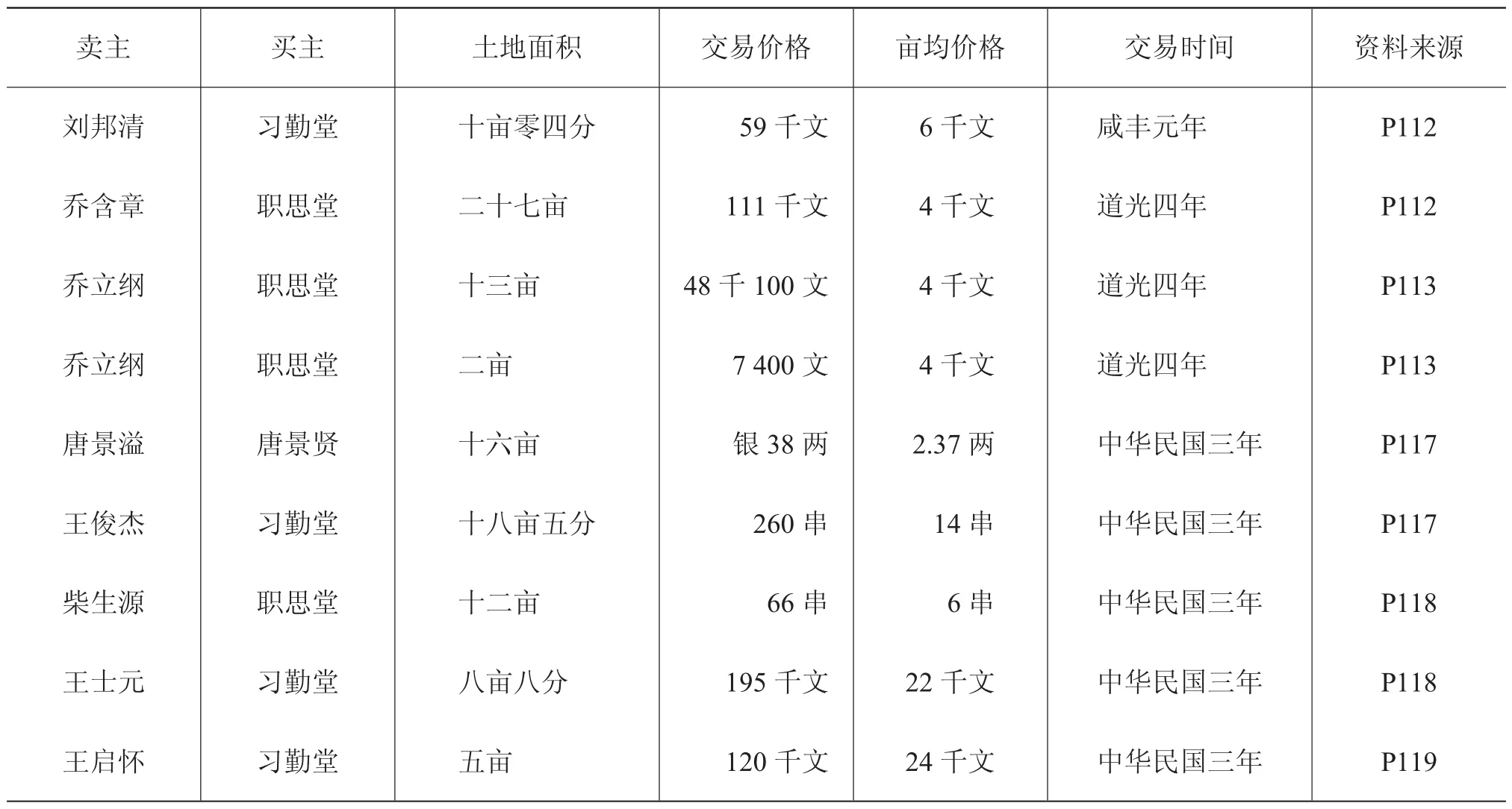

作為八百里秦川,這一時期關中旱地交易價格與漢中相比,有什么樣的特點和不同呢?在此,我們同樣采用圖表法,首先直觀展示清至民國時期,關中地區的土地交易價格狀況(見下頁表3)。

表3 清至民國關中旱地買賣價格表

表3所列地產文契,不僅詳細揭示了關中地區旱地交易的面積、時間,而且詳細地記載了交易價格,這對我們了解關中地區的地價走勢提供了完備的資料,并可借此比較清至民國時期,漢中和關中地區旱地交易價格的特點及不同。

首先,這一時期關中土地交易價格呈現出非常穩定的特點。例如,從咸豐年間到道光年間,其畝均交易價格均在3千文至7千文之間,而平均價格為4千文;進入民國年間,畝均價格呈現出一定的上漲趨勢。

其次,關中旱地畝均交易價格遠遠低于同時期的漢中地區。上文已經統計過,漢中地區旱地畝均交易價格大約為,嘉慶年間8串,道光年間12串,咸豐年間23串,同治年間3串,光緒年間21串,宣統年間25串,民國前期78串,平均24串(約24千文)。而從表3可以看出,關中地價遠遠低于漢中地區。

那么,造成這一結果的原因是什么呢?

第一,關中地產買賣中,買主的相對固定和穩定性,造成了土地買賣價格的壟斷。對于土地買賣的多樣性,有學者說,“百年田地轉三家,這句話也許是比較可信的。”[4]可見,恰恰是關中地產買主多樣性的被破壞,造成了地價的長期走低。表3顯示,除了唐景溢出售的土地買主是唐景賢個人之外[2],其他地產買主都屬于唐職思堂和唐習勤堂。若從宗族性角度來看,顯然是唐家壟斷了這一時期關中地區的土地買賣,這種狀況,勢必造成地價的壟斷。因為,從趨利避害的角度來看,作為買方,唐家必定會盡可能地壓低土地買入價格,從而造成了這一時期關中土地交易價格的長期走低。

第二,與漢中地區相比,關中地區土地交易價格的走低,從供需角度來看,也與關中地區土地相對充裕有關。從關中和漢中地區的地理環境來看,地處陜南山區的漢中,其可耕地面積要遠遠少于關中地區。因此,在探究同時期關中地區土地交易價格走低的原因時,也應該考慮到這一因素。

總之,從清至民國時期,陜西地產交易價格的走勢來看,各類型地產畝均價格總體上呈上漲趨勢。然而值得注意的是,無論是水田還是旱地,其畝均價格在同治年間都呈現出明顯地下跌趨勢。究其原因,應該與同治年間的社會動蕩、災荒頻仍有關。其次,從地產類型來看,水田的畝均價格要遠遠高于旱地,這是由水田的產量高、獲益大決定的。最后,區域來看,漢中地區的旱地價格要明顯高于關中,其主要是由關中地產買家的壟斷性導致的。

[1]夏征農.辭海[M].上海:上海辭書出版社,1999:1455.

[2]王本元,王素芬.陜西省清至民國文契[M].西安:三秦出版社,1991:4-117.

[3]李德民.論清代陜西的旱荒影響極其成因[J].西北大學學報,1994,(3):67.

[4]章有義.明清徽州土地關系研究[M].北京:中國社會科學出版社,1984:81.

F321.1

A

1673-291X(2017)34-0107-04

2017-03-06

2016年度陜西省教育廳項目“清末民初陜西地產文契研究”階段性研究成果(16JK1030)

楊銀權(1977-),男,甘肅兩當人,副教授,碩士生導師,博士,從事明清史與西北史研究。

[責任編輯 吳明宇]