西成高鐵,兩座城市間搖擺的天平

黃靖芳

窗外深綠的山脈流轉而過,段林拿出手機,在過道旁拍下了一張又一張的照片。這是列車K1364經過寶成線的一段,外面的山脈正是中國南北分界線之一的象征秦嶺。

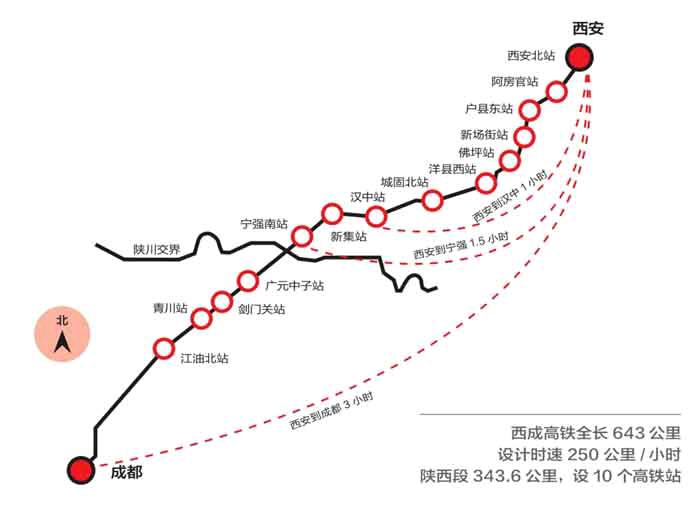

K1364從前一天晚上10點發車,第二天下午接近兩點才到達西安站。16個小時的旅途,一直是大部分來往西安成都兩地的人,都不得不選擇的出行方式—這個局面終于等到了改變的時候,修建了五年的西成高鐵預計將在今年內開通,兩地往來時間縮短至三小時。

交通的便利帶來的是人、資金、技術等資源的流動,這條鐵路一路連著定位西部地區重要中心城市的西安,另一頭是以建設國家中心城市為目標的成都,兩地定位有差異,也有聯系。

在高鐵對中國經濟社會面貌帶來深刻變革的時代,幾乎每一個地方都會為高鐵的開通而振奮。但高鐵的聯通,也意味著不同城市在資源吸附上有了新的空間競爭。西成高鐵兩端的西安、成都,都準備好了嗎?

成都大利好

西南交通大學區域經濟中心主任戴賓還記得,上一次在合肥參加完學術會議后,身旁的同行—來自鄭州、武漢的朋友們回家比自己方便多了,隨時就能買到回城的高鐵票,和他們即買即走的瀟灑不同,自己還需要提前訂好回成都的飛機票。

因為在西成高鐵開通前,四川并沒有真正意義上接入全國的高鐵網—往東邊走,雖然能連通成渝高鐵,但是重慶往東的局面沒有完全打開;往北邊走,出川的主要道路只有一條寶成線。

呂珺是西安人,在設計公司里負責加油站的外觀形象包裝,這次是客戶瞄準了高鐵開通后的市場空間,讓他特意到成都考察市場。回程前,他一點都沒有著急,想象往常一樣臨走當天才訂下機票,沒想到航班只有屈指可數的幾趟,剩下的都是接近兩千塊錢的頭等艙和公務艙。最后他不得不選擇搭乘火車,即使最快的一列也需要接近10個小時,讓他頗感不便。

西部地區省會城市之間的時空距離遙遠,相互之間有平均六百公里的距離,而且鐵路密度只有東部地區的約五分之一,距離長、交通不便等因素都削弱了西部地區城市間聯通的可能性。

2000年國家實行西部大開發以來,國家在基礎設施、生態環境改善和扶貧方面的建設都取得了顯著的成效,但戴賓覺得“更多還是輸血性的發展,沒有生長出造血功能。”

讓城市增強自我發展能力,生產出適應城市特點的產業集群,途徑之一,就是讓西部形成一個增長極核來帶動發展,其中真正具有跨省域輻射能力的,還是重慶、成都和西安這三個城市,但是交通的不便讓活力沒有充分釋放。

西成高鐵是強化這個增長極核的一環,再加上既有的成渝高鐵的基礎,以及最近開通的蘭渝高鐵,那么“西三角”就能通過鐵路實現全面連接。

對于成都而言,通過這條鐵路能聯通以西安為站點的大西高鐵、徐蘭高鐵,得以和華北地區的北京、天津聯通,順利打通出川北上通道。

西部地區的鐵路建設也是國家“十三五”規劃綱要的重要組成部分,十九大報告也指出,“強化舉措推進西部大開發形成新格局”。戴賓認為,西成高鐵的開通就是推進形成西部大開發新格局的標志之一。

另外一層意義則是,該線路的開通使得成都和北京連接到一起,為下一步整個京昆高鐵的開通打下基礎,再接上規劃中的渝昆高鐵和未全線開通的蓉昆高鐵,將有助于實現構建“八縱八橫”鐵路網。

2008年,四川省在與鐵道部簽訂的加快四川鐵道建設的部省會議紀要中,提出建設西成客運專線,2012年陜西段正式開工建設。

陜西漢中人杜培波從2010年聽到這條消息后,就盼著鐵路的開通,單程五個小時的駕車總是讓他吃不消。但是這個好消息他等了將近七年,從國企員工變成了企業老總。

西成高鐵的建設需要攻克不少技術難題,要連續穿越地質結構復雜的秦巴山脈,建構的隧道多、長且密集。技術的攻克,鐵路的搭建是有形的,城市間交流渠道的打通只是第一步,由此形成的資源活性流動將會無形中重塑區域和城市競爭的格局。

天平往哪邊?

傳統的觀點認為,城市如果得以接入高鐵,將會是極大的利好;因其對于拉動客流,繼而推動旅游業和吸引人才的發展都有重要的作用。但這只是必要條件,當高鐵將西部地區主要經濟區串聯起來后,更考驗城市對于吸引資源集聚的能力。

這也意味著,過往交通區位帶來的優勢逐漸減弱,更多是對地區產業發展潛力,產業鏈條完整性的選擇,資本優勢、人才資源、技術先進程度成為決定性因素。

西安交通大學教授袁曉玲直言,西成高鐵開通后對兩地帶來的影響是不一致的。

其中一個重要原因在于,鐵路對成都的利好大于西安。以米字型交通格局為主的西安,向東通道本來就打通,西成線的開通只是其新伸出的觸角,但對成都而言則是“求生通道”。

這也意味著,線路對于成都的利好可能大于西安。

在發展速度上來說,成都速度吸引了越來越多人。杜培波老家在漢中,如今在成都經營一家廣告公司,盡管在前一個崗位已經晉升到管理級別,但他開始覺得工作沒有什么挑戰性了,換一個工作環境成為發展的選項。他笑說,陜西人其實都挺戀家的,但他敏銳地察覺到,成都的機會可能更多。2010年開始,成都的房地產迅速發展,當年成都市主城區的平均樓盤低價已經達到3716元/平米,較上一年漲幅達81.27%。

另外,作為經濟發展的指標之一,成都商業綜合體的蓬勃發展也是他瞄準的商機,至今成都的商業地產存量仍然領先全國。服務業的快速增長,給予了像杜培波這樣的廣告公司快速增長的機會,他說在其他城市難以有成都這樣的商業體量和快速的發展速度,在這一點上而言,這也是他選擇在成都而非西安創業的原因。

隨著業務拓展,杜培波也開始承接隧道媒體的生意,自2010年1號線投入運營以來,成都如今有13條地鐵線在建,基礎設施的建設也帶動了大量關聯產業的發展。杜培波說,西成高鐵的開通,還會無形中帶動一部分房產的銷售,他說身邊像他這樣定居在成都的漢中人,不少已經有將家里老人接到成都定居的打算。

另一方面,西安的發展態勢明顯落下一截。在落戶政策放開前,西安實行了比較嚴格的戶籍制度,導致凈流入人口很少,2011年到2015年西安的常住人口數量只增加了23萬,同時期成都常住人口增加了167萬。落戶政策的限制帶來了人才流動速度的減緩。

此外,十二五期間西安相繼建設了五區一港兩基地等八個開發區,但是袁曉玲說,盡管表面上,不同的開發區有明確的定位差異,但實際上產業間同質化情況嚴重,發展極不平衡,各區每年的招商指標考核壓力,只要有項目就競相招商入區,不免造成招商與定位明顯偏離,只能通過“壓地價和房租”的方式,導致園區產出能力比較差,造成惡性競爭。在這一點上,她曾到成都的產業園區考察,當地比較合理的規劃和配置給她留下了深刻的印象。

袁曉玲直言,城市經濟的本質是追求單位面積的高產出率,當西安與成都的聯系更加緊密后,有些企業可能會趨向選擇資源配置能力更高的園區,“在西安落不下來的企業,可能就會在成都落下來”。

另外,西安雖然承接了不少跨國公司的產業轉移,但大多都是二級公司,也就是對應中華大區下的設置,受上一級策略影響很大,缺乏決策權和自主權,更多充當產業鏈節點的功能,使其在本地產業聚集和釋放上發揮不出很大的作用。

反而不少公司把西部地區的總部設在成都,袁曉玲擔憂,城際聯系的加強,可能帶來重心的偏移,對成都的影響力還會進一步增加。

對標和倒逼

在高鐵時代的快捷便利背后,是城市資源的暗暗角力,這其中席卷的技術、資本、人才要素的流動會不自覺加速區域格局的重塑。如果城市在其中沒有抓住機會,很可能會被落在身后。西安早已經嗅到了不對勁。為了不讓天平越來越偏斜,西安也在努力地添加砝碼。

盛子洋和杜培波是老鄉,2005年初,財務管理畢業的她來到了成都,如今已經是易捷金融的總裁助理。在這個行業打滾十多年,她已經在成都定居、落戶,談起兩地的區別,她用一組數據做了闡釋,其公司專門做了行業調研,發現同樣的事情,在其他地方一天就辦好了,在西安可能要辦幾天,因此西安也是其公司二十幾個分點里落戶最慢的一個。

今年8月,西安市委書記王永康提出了轟動一時的“西安十問”,提出了十個早已橫亙在經濟社會發展前的癥結,西成高鐵的開通,將這十問背后的深層次發展問題帶到了眼前。在更早之前的年初,王永康已經提出全面對標成都的戰略,以彌補人才流失、工業滯后和民營經濟落后的城市發展中出現的短板。

成都人口1443萬,西安人口870萬,四川省和陜西的人口也不在一個量級,如果只是著眼于體量上的“追趕超越”并不現實,更應該追求單位面積的產出率。

袁曉玲認為,在承接東部地區產業的大背景下,西安具有自己的優勢。數據顯示,11月西安一手房均價在6871 元/平方米左右,同一時期西部其他城市:重慶在7507元,成都則在8234元。以房價為主要決定因素的生活成本,為目前的西安發展帶來了成本優勢。“因購買力有限造成的房價凹陷,會轉化為招商引資的優勢。”她認為招商引資依然重要 。

陜西師范大學李忠民對記者表示,不擔心西安的發展勢頭,他認為高鐵帶來了三個流:人才流、信息流、技術流,這三個流在短期內可能會因為西安、成都兩地的現有差距而產生一定的引流,但隨著這個流動還在不斷持續,會給西安產生倒逼作用。

高鐵帶動的另一個作用是,目前對標成都的口號只在政府層面得到推廣,民眾仍然是“不為所動”。但是隨著西成高鐵的開通,這樣對比的思維方式會更容易被民眾所接受,“要求我們的政府不僅僅是對標,倒逼政府加速行動。”

戴賓提出,西成兩地更應該是競合發展的模式,在產業互通的領域加強合作。高鐵運輸的是人流,因為價格因素,更可能是相對中高端的人才,這也給兩地的高端產業合作提供了機會。

西安在科研領域有巨大的優勢,研究所眾多,涉及領域廣,具有深厚的產業基礎以及以高校為支撐的科研優勢。但西安的發展過去更多只在體制內的國企里,成都的市場環境、體制更加靈活。李忠民表示,看好未來兩個城市的融合產業會形成相互激勵的新高地。

除此以外,在旅游產業,兩地也有明顯的合作空間。高鐵最明顯的帶動是在旅游客流上,以打造旅游城市為品牌的成都,發展步伐的確很快。根據成都旅游局向記者提供的數據,2016年成都接待游客人數達到兩億人,總收入達到 2502.25億元。

旅游業如何合作?成都旅游局相關負責人回復記者時稱,會與西安重點在“一帶一路”方面建立旅游合作協作機制和協調機構,聯合推出活動,實現“資源共享、信息互通、客源互送、交通互聯、營銷互動。”。

有意思的是,袁曉玲研究了很多年的經濟學,但她發現,有些差別可能難以用經濟知識去解釋,是不同城市特質的心態所決定的。

西安人王珺看自己的城市,覺得是長期處于“天子腳下”的經歷給人們帶來了更多內斂、厚重的特質,“以前都是別人來這里趕考,一下子帶動了餐飲、住宿行業,我們只需要待在自己的地方,就有發展的機會”,他說西安人不習慣“扯著嗓子吆喝、宣傳自己”。

王玲2003年來到成都,除了受這里熱情、外向的文化所感染,對成都人對于生活品質的追求也有深切的感受。她因為結識了當時做汽車貼膜裝飾生意的丈夫走上了這一行,她發現成都人,尤其是年輕人,不一定會開很貴的車,但在汽車內飾上很舍得下功夫,“很懂怎么生活”。

大概一個月后,西成高鐵將會開通。這條鐵路穿過壯闊的秦嶺路段,讓兩地的人聚合到一起,以活力、開放為特質的成都文化與厚重、內斂的西安文化正撞個滿懷,這兩個具有不同發展特點和歷史的城市將要迎來一次正面的交流和交鋒。

兩個月前,西安舉行了首屆世界西商大會,袁曉玲說,以前只有秦商的說法,西商概念要讓外界接受還需要時間,但背后展現的是政府強烈的發展愿望,“還是希望企業家能回西安投資,將整個城市的發展愿望帶動起來。”

有意思的是,西商大會前,西安市黨政代表團赴成都等城市進行了學習考察,并稱其為一次“對標之行、學習之行、招商之行、合作之行、提高之行”。