某稠油區(qū)塊集輸系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)

西安石油大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院

某稠油區(qū)塊集輸系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)

李奕霖 吳濤西安石油大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院

某稠油開(kāi)發(fā)區(qū)塊集輸系統(tǒng)采用三級(jí)布站方式,摻水降黏集輸流程。集油站主要將各計(jì)量站的來(lái)液匯集,進(jìn)行沉砂、脫出部分污水用于摻水且閉路循環(huán),以實(shí)現(xiàn)熱能重復(fù)利用。根據(jù)該稠油油田注汽、燜井、放噴產(chǎn)液量波動(dòng)大及出砂嚴(yán)重等特點(diǎn),推薦采用大罐沉砂、脫摻水流程。根據(jù)產(chǎn)量預(yù)測(cè),考慮適應(yīng)含水50%及摻水量,各區(qū)集輸管道應(yīng)選擇兩種管線(xiàn)規(guī)格DN100mm和DN150mm進(jìn)行工藝計(jì)算。集輸和摻水管線(xiàn)應(yīng)全部采用黃夾克泡沫塑料保溫管并埋地敷設(shè)。

集輸系統(tǒng);沉砂;脫水;管線(xiàn)選擇;摻水量

某稠油開(kāi)發(fā)區(qū)塊共部署新井83口,利用老井13口,擬動(dòng)用地質(zhì)儲(chǔ)量37.65×104t,建設(shè)產(chǎn)能6.6×104t。原油對(duì)溫度反應(yīng)敏感。因此集輸流程的合理選擇是方案設(shè)計(jì)的要點(diǎn)之一,探討集輸系統(tǒng)工藝設(shè)計(jì)方法與計(jì)算方法,具有重要的作用與意義。

1 集輸系統(tǒng)

1.1 集輸流程確定

某稠油開(kāi)發(fā)區(qū)塊集輸系統(tǒng)采用三級(jí)布站方式:即單井→計(jì)量站→集油站→聯(lián)合站。河南油田目前已開(kāi)發(fā)的稠油油田采用摻水降黏集輸流程,單井耗熱10kW。

1.2 集油站沉砂和脫水方案的確定方法

集油站主要將各計(jì)量站的來(lái)液匯集,進(jìn)行沉砂、脫出部分污水用于摻水且閉路循環(huán),以實(shí)現(xiàn)熱能重復(fù)利用。

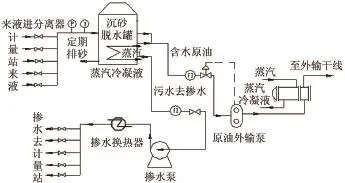

(1)立式罐沉砂和脫水方案。各計(jì)量站來(lái)液直接進(jìn)沉砂罐沉砂、脫水,脫出部分污水回?fù)街劣?jì)量站,經(jīng)摻水閥組分配計(jì)量后至單井,實(shí)現(xiàn)摻水閉路循環(huán),以達(dá)到熱能重復(fù)利用。產(chǎn)出液加壓外輸至集中處理站。立式罐沉砂、脫水方案流程見(jiàn)圖1。

圖1 立式罐沉砂脫水工藝流程

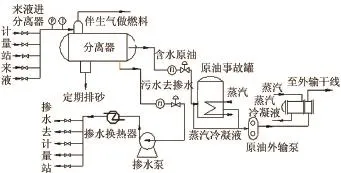

(2)分離器沉砂和脫水方案。站外來(lái)液進(jìn)入分離器進(jìn)行沉砂、脫水,脫出部分污水回?fù)街劣?jì)量站,經(jīng)摻水閥組分配計(jì)量后至單井,實(shí)現(xiàn)摻水閉路循環(huán),以達(dá)到熱能重復(fù)利用。工藝流程見(jiàn)圖2。

圖2 分離器沉砂脫水工藝流程

2 主要設(shè)備選擇

(1)沉砂、脫摻水罐。集油站原油處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)模37×104t/a,摻水量26×104t/a,沉砂脫水日處理量1726m3,沉砂、脫水時(shí)間可設(shè)計(jì)為2~4h,正常運(yùn)行需要1座沉砂、脫水罐和1座輸油緩沖罐,選擇2座300m3拱頂罐,立式罐應(yīng)設(shè)計(jì)合理的內(nèi)部結(jié)構(gòu),以達(dá)到除砂、脫摻水的目的。同時(shí)使輸油含水均勻,罐底部沉砂段還應(yīng)設(shè)置熱水水力沖砂和助排裝置,罐內(nèi)應(yīng)設(shè)計(jì)蒸汽加熱盤(pán)管并外做保溫處理。

(2)外輸泵。集油站原油處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)模37×104t/a,外輸液量1014m3/d,考慮稠油黏度大、出砂嚴(yán)重,推薦選擇2臺(tái)螺桿外輸泵(Q=43m3/h、H=2.8MPa、N=45kW),1運(yùn)1備。為減少外輸泵能耗,增強(qiáng)輸油泵運(yùn)行平穩(wěn)性,應(yīng)配1套一托二式變頻調(diào)速裝置。

(3)摻水泵。集油站原油處理系統(tǒng)摻水設(shè)計(jì)規(guī)模26×104t/a,最大摻水量720m3/d,選擇2臺(tái)離心摻水泵(Q=30m3/h、H=2.0MPa、N=30kW),1運(yùn)1備。同樣為減少摻水泵能耗,增強(qiáng)摻水泵運(yùn)行平穩(wěn)性,應(yīng)配1套一托二式變頻調(diào)速裝置。

(4)原油換熱器。外輸液量最大為37×104t/a(40m3/h),采用蒸汽作加熱熱源,外輸溫度由50℃升至80℃,選用2臺(tái)80m2列管式高效換熱器,其中1臺(tái)與摻水換熱器互為備用。

(5)摻水換熱器。摻水量為720t/d(30t/h),采用蒸汽作加熱熱源,溫度由50℃升至80℃,選用1臺(tái)80m2列管式高效換熱器。

3 集輸管線(xiàn)選擇

(1)單井集輸管線(xiàn)的選擇。單井產(chǎn)油量3t/d,考慮適應(yīng)含水率50%及摻水量,單井集輸管線(xiàn)選擇DN65mm和DN50mm兩種規(guī)格,應(yīng)分別計(jì)算集輸半徑為0.5km和0.4km的壓降與溫降。

(2)計(jì)量站至集中處理站集輸管線(xiàn)選擇。根據(jù)產(chǎn)量預(yù)測(cè),同樣要考慮適應(yīng)含水率50%及摻水量,各區(qū)集輸管道應(yīng)選擇兩種管線(xiàn)規(guī)格DN100mm和DN150mm進(jìn)行工藝計(jì)算。

4 結(jié)語(yǔ)

(1)立式罐沉砂和分離器沉砂兩種工藝流程都能實(shí)現(xiàn)沉砂、脫出摻水的目的。根據(jù)該稠油油田注汽、燜井、放噴產(chǎn)液量波動(dòng)大及出砂嚴(yán)重等特點(diǎn),宜推薦采用大罐沉砂、脫摻水流程。

(2)由計(jì)算可知,該集輸系統(tǒng)單井集輸管線(xiàn)應(yīng)選d=60mm×3.5mm,摻水管線(xiàn)可選d=34mm× 3mm。

(3)由計(jì)算可知,該區(qū)塊1#~2#站集輸管線(xiàn)輸液量400t/d,可采用d=114mm×4mm管道。2#~12#站集輸管線(xiàn)輸液量800t/d,可采用d=159mm× 5mm管道;摻水量400~600t/d,摻水干線(xiàn)可采用d=89mm×4mm。3#~4#計(jì)量站集輸管線(xiàn)輸液量300t/d,可采用d=114mm×4mm管道;摻水量150~240t/d,摻水干線(xiàn)可采用d=76mm×3.5mm。5#~4#計(jì)量站集輸管線(xiàn)輸液量280t/d,DN80mm和DN100mm兩種管道計(jì)量站起輸壓力都高,若換大輸油管線(xiàn),會(huì)造成溫降過(guò)大,需要在5#站增加提升泵;摻水量200t/d,摻水干線(xiàn)采用d=76mm×3.5mm。4#~12#集油站集輸管線(xiàn)輸液量1000t/d(包括3#、4#、5#三個(gè)計(jì)量站產(chǎn)液量和摻水量),應(yīng)采用d= 159mm×5mm管道;摻水量620t/d(包括3#、4#、5#三個(gè)計(jì)量站摻水量),摻水干線(xiàn)可采用d=114mm× 4mm。

(4)集輸和摻水管線(xiàn)應(yīng)全部采用黃夾克泡沫塑料保溫管并埋地敷設(shè)。

(欄目主持 張秀麗)

10.3969/j.issn.1006-6896.2014.10.040