聯大最重要的特質是自由

2017-11-25 14:17:31劉周巖

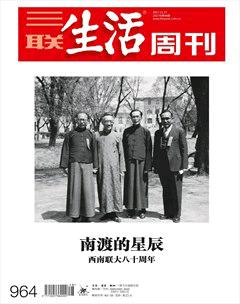

三聯生活周刊

2017年48期

劉周巖

易社強(John Israel),1935年出生,美國歷史學家,弗吉尼亞大學榮休教授。早年就讀于哈佛大學,師從費正清(J. K. Fairbank)。自70年代開始進行西南聯大研究,采訪了數百位西南聯大師生及相關親歷者。著有《戰爭與革命中的西南聯大》(LIANDA,A Chinese University in War and Revolution),被歷史學家、西南聯大校友何炳棣稱為“迄今最佳聯大校史”。因易社強開創性的西南聯大研究,國立西南聯合大學紐約校友會授予其“西南聯大榮譽校友”稱號。西南聯大建校80周年之際,易社強接受了本刊專訪,再度反思聯大與誕生它的時代。

三聯生活周刊:聯大有當時中國最好的求學環境,聯大的學生日后也成為中國最優秀的人才。是好學生會聚在一起形成了好大學,還是好大學培養出了好學生?

易社強:正如陳岱孫曾說過的:“有人說,聯大的學生都是尖子,是進步的,是天才。這不見得,他們還是一般的學生。一般的人在某種條件下也可以做出一番事業來,不一定天才才有大的成就。”并不是獨特的學生塑造了聯大,而是聯大獨特的教育環境培養出了最好的人才。

抗日戰爭時期的中國有多所優秀的高校,例如重慶的中央大學,也擁有足以讓其自豪的學術部門。如果說有一個因素讓聯大得以脫穎而出,那就是自由——學術與政治上雙重的自由。

三聯生活周刊:抗戰時期的學生,相比于他們前面的幾代學生,如“五四”一代、“一二·九”一代,有什么特點?存在一個整體性的“聯大一代”嗎?

易社強:當談到“一代學生”時,這一代什么時候開始、什么時候結束、邊界是什么……都是難以完全界定清楚的。

登錄APP查看全文

猜你喜歡

華人時刊(2022年13期)2022-10-27 08:55:52

中學生天地(A版)(2022年6期)2022-07-14 12:39:26

當代陜西(2022年4期)2022-04-19 12:08:52

大學(2021年2期)2021-06-11 01:13:12

海峽姐妹(2020年12期)2021-01-18 05:53:08

民主與法制(2020年16期)2020-08-24 06:54:50

福建基礎教育研究(2019年9期)2019-05-28 01:34:27

作文世界(小學版)(2018年4期)2018-10-16 17:13:34

快樂作文·低年級(2016年12期)2017-01-03 20:52:44

快樂作文·低年級(2016年6期)2016-06-24 18:58:40