從統計方面看散曲“雅”的特色

陶杰

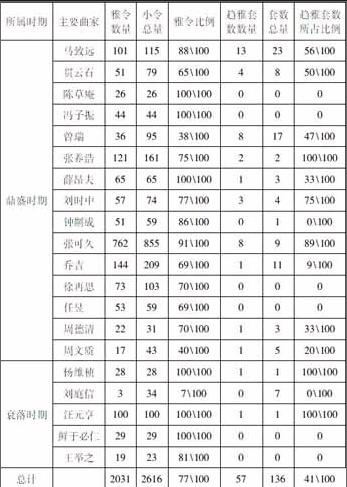

摘 要: 以《元散曲通論》里的分期來看,演化時期六位曲家的散曲作品共有55首,其中雅曲38首。雅曲在整個散曲作品中所占的比例是69%;始盛時期八位曲家的散曲作品共有324首,其中雅曲191首。在演化時期,雅曲達到60%左右;鼎盛時期16位曲家共有2018首散曲,其中雅曲1623首,雅曲在全部作品中所占的比例高達80%;衰落時期五位曲家共有219首散曲,其中雅曲179首,雅曲在全部作品中所占的比例竟然高達81%。說明當時在散曲方面,雅的特點是散曲創作的主要特點,以俗為主的散曲風格應該是比較突出的特點而非主要特點。

關鍵詞: 散曲 雅 主要特點

一、雅俗之辯

雅俗之辯是我國重要的一種文化價值標準,具有豐富的內涵和民族特點。隨著散曲研究的發展,散曲雅的一面正越來越得到研究者的正視。散曲中雅與俗雖沒有絕對的界限,但是各具情態與滋味,從多方面增強文學的藝術性和感染力。由于傳播手段現代化等原因,就接受群體的廣度而言,俗曲顯然占優勢。在此情況下,如何清楚地認識到散曲雅的一面,如何突破散曲以俗為主的傳統認識,顯得更急迫。正基于此,元散曲的特點到底是俗為主還是雅為主具有研究意義。散曲研究,研究者多以主觀式的印象批評取代實證性的探索。本文據《全元散曲》對元代散曲大家代表作進行數據統計,并由統計結果辨析,在散曲方面雅曲仍然處于元曲中心位置,元人于制曲方面折射出了文人尚雅心態。當時的詩文大家,不拘南北都屬于雅文學陣營。這些雅俗方面的數據統計研究,《全元文》、《全元詩》、《元代雜劇全目》和《元史藝文志輯本》里都有涉及。其多涉及當時元代雅、俗文學作家的構成情況和創作情況。其雅俗作家對比如下:《全元文》收錄作者3194人,文章32677篇,詩大致有13萬首;詩文別集,現存大致有450多種,散佚的難少于425種。俗文學方面:雜劇作家可知姓名的大概200人,有作品留存的大概40多人,有存目的雜劇大概有600本,流存的就有近200本;《全元散曲》收錄的散曲作家,可知姓名的200多人,小令3853首,套數457套。并且,元代散曲作家專門從事散曲創作的人少,很多曲家兼從事其他體裁的文學創作。《全元散曲》收錄的散曲作家213人,這213位作家只從事散曲創作的僅有7人。

二、雅、俗的不同特點

元代文士已經對散曲作品藝術價值高下有了明確的認識并提出了評判優劣的標準,認為:散曲作品不等于“樂府”,只有其中的優秀作品才能被稱之“樂府”。芝庵在《唱論》中指出:“成文章曰‘樂府,有尾聲名‘套數,時行小令喚‘葉兒。套數當有樂府氣味,樂府不可似套數。”他將樂府、套數區分開的標準就是“成文章”,也就是雅化,而樂府氣味正是樂府高于套數的雅的那一面。周德清在《中原音韻·作詞起例》中更進一步解釋了何為“成文章者”:“凡作樂府,古人云:‘有文章者謂之樂府。如無文飾者謂之俚歌,不可與樂府共論也。”由此可見,樂府這一概念的提出就是為了將優秀的雅化的散曲與一般的俚歌區別開。“成文章”、“有文飾”都是從雅的角度對散曲的界定。筆者從《全元散曲》中選取了代表性曲家的全部作品,通過以下幾點中心概念的比較對其進行整體的關照(具體區別點另有文章具體論述)。首先,雅曲以抒發內心深沉情感為意旨。俗曲的寫作目的更多的是調動讀者的情感。其次,雅曲和俗曲的不同接受效果。雅曲的人生態度是嚴肅的,俗曲的效果指向娛樂性和消遣性。再次,雅曲和俗曲在形式技巧方面的差異。語言方面,雅曲注重詞語修煉,句式精整,對仗工巧,詞藻華麗,追求“雅而不晦,麗而不糜”的風格。俗曲多口語,甚至包含大量粗言俗語。最后,在文本組織上,雅曲以意象、意境的塑造為核心。統計情況如下:

三、元代散曲中雅曲的發展

演化時期六位曲家的散曲共55首,其中雅曲38首。雅曲所占的比例是百分之六十九;始盛時期八位曲家的散曲共有324首,其中雅曲191首。雅曲在整個散曲作品中所占的比例比演化時期有所下降,但是占百分之六十左右;鼎盛時期16位曲家共有2018首散曲,其中雅曲1623首,雅曲在全部作品中所占的比例竟然高達百分之八十;衰落時期五位曲家共有219首散曲,其中雅曲179首,雅曲所占的比例竟然高達百分之八十一。事實上這只是一個概況,我們可以具體來看。

演化時期六位,六位曲家包括元好問、杜仁杰、劉秉忠、楊果、商道、商挺。這六位曲家中除了商挺的19首散曲中只有5首雅曲外,其他曲家幾乎都是雅曲。這也體現了當時詞向曲過度的情形,語言典雅,詞曲一體。始盛時期,曲家有關漢卿、白樸、盧摯、王和卿、庾天錫、徐琰、姚燧及王惲。關漢卿是典型的遠離了所謂“高尚之士、性理之學”,“偶倡優而不辭”的非傳統文士的代表,但是他的57首散曲中也有12首可目為雅曲,雅曲在他散曲作品中的比例不高,但是也達到了百分之二十。作為元曲四大家之一的白樸其37首曲中有23首可視為雅曲,雅曲在他散曲作品中的比例達到了百分之六十二。相比較起來盧摯120首散曲中有88首皆為雅曲,雅曲在他散曲作品中的比例達到了百分之七十三。王惲的41首散曲幾乎都是雅曲。王和卿21首散曲中只有兩首可視為雅曲,徐琰12首曲只有一首可目為雅曲。這說明在散曲的始盛時期,散曲俗特色比較明顯,雅正特色沒有被抹掉,相反雅正特色在散曲創作中占據了相當的比例。鼎盛時期曲家較多,作品也十分豐富,豪放派作家有馬致遠、貫云石、陳草庵、馮子振、曾瑞、張養浩、薛昂夫、劉時中、鐘嗣成、睢景臣;清麗派作家有張可久、喬吉、徐再思、任昱、周德清和周文質。共有2018首散曲,其中雅曲1623首,雅曲在全部作品中所占的比例竟然高達百分之八十。這其中張可久一個人存曲就達到855首,其中有762首皆可目為雅曲。這不可不承認散曲雅的特色已經占了絕大的比例,散曲雅化已經成了一種風氣。很多學者會認為,這是因為張可久有文集保存其散曲的原因。我們直接大膽一點把張可久看做一個特例而忽略不計。看剩下15位曲家的1163首散曲中雅曲仍然有861首,雅曲在全部作品中占的比例仍然高達百分之七十四。在稱為雅俗雙峰并峙的散曲鼎盛時期,事實上雅曲占了絕大比例,散曲雅化已經成了不可阻擋的一種風氣。

衰落時期,五位曲家包括楊維楨、劉庭信、汪元亨、鮮于必仁、王舉之。這五位作家中除了劉庭信俗的特色比較明顯之外,其他曲家幾乎都是雅曲,楊維楨、汪元亨、鮮于必仁的散曲都可以看做雅曲。鮮于必仁和王舉之的散曲延續了張可久、喬吉“清麗”的風格,達到了近乎“秾麗”的狀態。

有學者指出,元代文士在文學創作中“自覺以‘雅為標準”(周曉東:《張養浩擬雅詩中的五倫綱常與雅正精神》,《求索》,2012年第2期),元代大儒虞集將雅曲視為“國家正聲”的代表。從上述評述我們可以清晰地看出元人將散曲中的雅曲稱之為“樂府”,表明元代士人雖然承認散曲的外在形式上有“近俗”的一面,但從元代曲家的創作動機來看,散曲仍是古典詩教的一個載體,是士人們表達心聲、抒寫情懷的工具。楊維禎《周月湖今樂府序》:“夫詞曲本占詩之流,既以樂府名編,則宜有風雅余韻在焉。”他顯然把的“風雅余韻”作為雅曲最主要之處,只有不流于俗者才能以“錦臟繡腑”為散曲的內核,創作出風雅有致的作品。散曲不僅要“合樂”,更要有文雅的內核。在題材的選擇上,元散曲作家在散曲這一新興體裁的創作中從未放棄對傳統詩詞題材的皈依。其中嘆世懷古、游子思婦、思鄉惜時等,各種傳統題材在元散曲中所占比例之大,都可見一斑。在創作手法上,元代曲家仍借用散曲這種文體展現他們的士人之思和志士情懷。或用傳統詩詞創作手法表現世俗題,或用市井語文表達他們的憂國之思,其呈現出的士人高雅的審美追求和高遠的情操志,展現了儒家文化精神,傳遞了文士心聲。這種源于作者主體意志的,表達文士精神追求和藝術感受的散曲成為當時文人精神的載體。其數量之大是我們統計之前未曾想到的。可以說明當時在散曲方面,雅的特點是散曲創作的主要特點。以俗為主的散曲風格應該是比較突出的特點而非主要特點。元散曲的雅正特質是它傳承中國雅文化傳統的重要依據,也是元代曲家內在士人精神的真實表露。

參考文獻:

[1]中國戲曲研究院.中國古典戲曲論著集成[M].北京:中國戲劇出版社,1959.

[2]隋樹森.全元散曲[M].北京:中華書局,1964.

[3]趙義山.元散曲通論修訂版[M].上海:上海古籍出版社,2004.endprint