瀕危語言現(xiàn)狀研究

——以南木鄂倫春民族鄉(xiāng)為例

烏日烏特 ,何其迪(中央民族大學(xué) .蒙古語言文學(xué)系;.少數(shù)民族語言文學(xué)系,北京100081)

瀕危語言現(xiàn)狀研究

——以南木鄂倫春民族鄉(xiāng)為例

烏日烏特a,何其迪b

(中央民族大學(xué) a.蒙古語言文學(xué)系;b.少數(shù)民族語言文學(xué)系,北京100081)

以人口較少民族瀕危語言研究為出發(fā)點(diǎn),以南木鄂倫春民族鄉(xiāng)為田野調(diào)查點(diǎn)。通過史料及田野調(diào)查的圖表來分析解讀因定居禁獵,轉(zhuǎn)產(chǎn)及主流文化的沖擊等因素導(dǎo)致的鄂倫春語言瀕危問題,并試著提出一些建議對(duì)策。

瀕危語言;現(xiàn)狀研究;南木鄂倫春族

一、南木鄂倫春語使用現(xiàn)狀

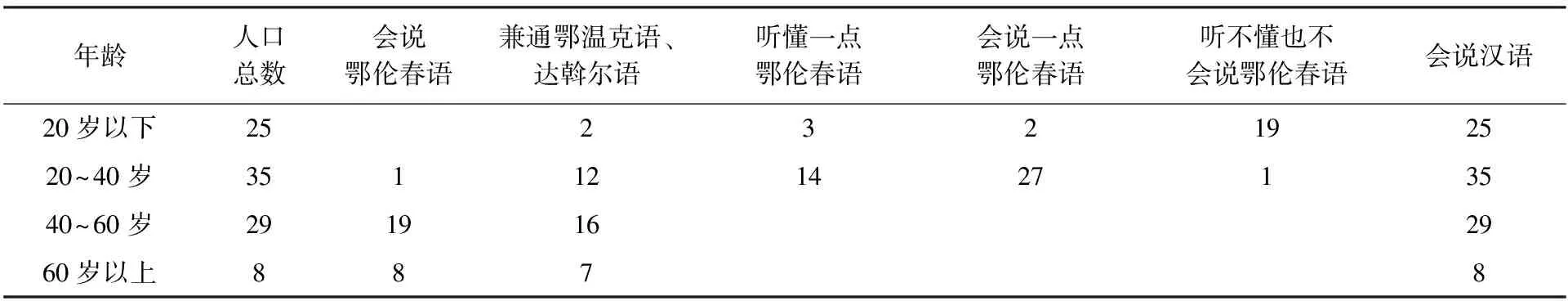

南木鄉(xiāng)的鄂倫春族主要生活在獵民村,定居禁獵前的游獵區(qū)以呼倫貝爾地區(qū)的綽爾河為中心、輻射阿木牛河、雅魯河、濟(jì)沁河和柴河流域。因鄂倫春族部落通常以河流流域劃分,所以當(dāng)?shù)囟鮽惔鹤鍍?nèi)部自稱綽爾千*鄂倫春語:即生活在綽爾河流域的鄂倫春人。通過人類學(xué)田野理論與方法結(jié)合南木鄂倫春族的實(shí)際情況,筆者以語言使用綜合情況、語言使用年齡結(jié)構(gòu)、語言使用的場(chǎng)域、語言態(tài)度等方面進(jìn)行了問卷調(diào)查及訪談。因人口基數(shù)的問題,在南木鄂倫春民族鄉(xiāng)只發(fā)放了65分調(diào)查問卷,有效回收57份。語言調(diào)查人占全鄉(xiāng)鄂倫春人口的67%,統(tǒng)計(jì)得出南木鄂倫春語使用情況見表1。

由表1可知,現(xiàn)在南木鄂倫春族共97人,其中會(huì)鄂倫春語的人僅有28人,且年紀(jì)都在40~60歲以及60歲以上,只有一個(gè)20~40歲的青年會(huì)鄂倫春語,且只講70%的鄂倫春語,不難看出鄂倫春語的使用者老齡化嚴(yán)重。60歲左右的人能說鄂倫春語是因?yàn)樗麄兪墙?jīng)歷過狩獵生活的一代人,兒時(shí)與其他民族接觸少,這些人懂得漢語是因?yàn)?951年政府在當(dāng)?shù)卦m屯師范學(xué)校成立了“鄂倫春班”。這是第一批系統(tǒng)接受學(xué)校教育的鄂倫春人。由于歷史上一直同鄂溫克族、達(dá)斡爾族生活在大興安嶺地區(qū),這里的鄂倫春人大多會(huì)講鄂溫克語和達(dá)斡爾語。在鄂倫春語掌握程度方面,20歲以下的人基本不會(huì)說鄂倫春語,南木25名20歲以下的鄂倫春人,有2人能懂鄂溫克語、達(dá)斡爾語也是因?yàn)楦改敢环绞沁@兩個(gè)民族成員,有5個(gè)人能聽懂一點(diǎn)和會(huì)說一點(diǎn)鄂倫春語;而在漢語掌握方面,都會(huì)漢語,且漢語是他們的第一母語,也是日常學(xué)習(xí)生活的唯一交際語言。整個(gè)調(diào)查被訪談的對(duì)象都會(huì)說漢語且非常流利,但鄂倫春語掌握的程度卻是因年齡結(jié)構(gòu)而成倒金字塔型,所以南木鄂倫春語已經(jīng)處于瀕危狀態(tài),保護(hù)與傳承的措施勢(shì)在必行。

表1 南木鄂倫春民族鄉(xiāng)語言使用情況

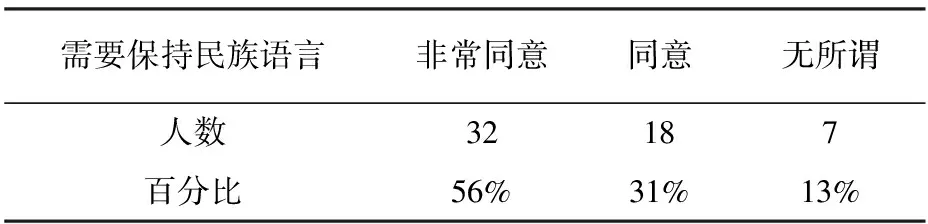

語言態(tài)度以及對(duì)母語的忠誠度會(huì)直接影響語言的傳承。大多數(shù)南木鄂倫春人認(rèn)為母語是需要保持的,也希望自己的民族語言得到傳承,見表2。

表2 語言態(tài)度

南木鄂倫春人語言態(tài)度按照不同的年齡也會(huì)有不同的反映,老人們都認(rèn)為鄂倫春語是非常重要的,應(yīng)該在家庭內(nèi)部和民族成員內(nèi)部使用自己的母語交流,這一代人有很強(qiáng)的母語忠誠意識(shí)。

中年的鄂倫春人因?yàn)榻?jīng)歷過狩獵及定居轉(zhuǎn)產(chǎn)的生活,還是會(huì)和長(zhǎng)輩們盡量用鄂倫春語交流,但是在對(duì)外的場(chǎng)合則會(huì)用漢語或者其他民族語言交流,他們認(rèn)為這樣有助于鄂倫春人適應(yīng)現(xiàn)代社會(huì);另一種情況是很多鄂倫春家庭都是團(tuán)結(jié)戶(即父母雙方是兩個(gè)民族),在家基本用漢語交流,這樣的情況在當(dāng)?shù)刈顬槠毡椤?/p>

母語的保護(hù)與傳承更要看年輕的一代,他們才是傳承的對(duì)象,南木鄉(xiāng)的年輕人大多已經(jīng)不會(huì)說鄂倫春語,只有極個(gè)別的能說一點(diǎn)簡(jiǎn)單日常用語或者能聽懂一點(diǎn)。很多年輕人認(rèn)為鄂倫春語不如漢語使用的廣泛,不如漢語后天順暢,在任何場(chǎng)合都喜歡用漢語交流,但是內(nèi)心還是希望能都學(xué)習(xí)自己的母語。

鄂倫春語的使用情況與生存環(huán)境及生產(chǎn)生活方式變遷有著直接關(guān)系,而鄂倫春族成員自身的語言態(tài)度也是根本性問題所在,訪談中可以體會(huì)到幾代人對(duì)于母語保護(hù)與傳承問題的憂慮。

二、南木鄂倫春語瀕危的原因

1.社會(huì)交際功能的減退

語言最重要的功能就是社會(huì)交際功能,早在20世紀(jì)30年代就有日本學(xué)者泉靖一關(guān)注這一流域的鄂倫春族,并開展過比較系統(tǒng)的人類學(xué)田野考察。其中也有南木鄂倫春族人口及語言使用情況的介紹,“以河流為中心標(biāo)示了綽爾河一帶鄂倫春人的分布、移動(dòng)、貿(mào)易等情況…接觸了分散居住在附近的35戶的173個(gè)鄂倫春人,進(jìn)行了直接或者間接的調(diào)查。”[1]這是目前為止發(fā)現(xiàn)的關(guān)于南木鄂倫春族人口情況最早的記載。對(duì)于鄂倫春語言及其他語言的使用情況,泉靖一做了一段簡(jiǎn)單的描述,“除了一少部分鄂倫春人以外,他們的漢語都說得不大地道,女人差不多都不會(huì)說,這一點(diǎn)反倒有助于理解他們的意思。因?yàn)樗麄冋f的都是鄂倫春式漢語,”[1]通過上述的記錄可以分析出,當(dāng)時(shí)的南木鄂倫春族還處于游獵的生活狀態(tài),與外界接觸不多,相對(duì)比較封閉,除了一些男性鄂倫春人因?yàn)橐晕镆孜锏膶?duì)外交換可以說簡(jiǎn)單的漢語外,其他人很少能聽懂漢語,而主內(nèi)的鄂倫春婦女更是不懂漢語。不難看出,當(dāng)時(shí)在南木鄂倫春人日常交流中,鄂倫春語是占絕對(duì)核心地位的。

語言人類學(xué)家甘伯茲認(rèn)為交際民族志主要是在跨文化研究的背景下,研究社會(huì)交流對(duì)于語言和跨文化的影響,而環(huán)境、場(chǎng)域以及會(huì)話參與者的語言選擇都是值得研究的,尤其是在此過程中下一代的語言選擇與學(xué)習(xí)是非常重要的參考緯度。對(duì)于孩子的生存教育及語言學(xué)習(xí)態(tài)度,泉靖一的記錄某種程度上也反應(yīng)了鄂倫春人的語言態(tài)度,“孩子到五六歲,父親就教數(shù)數(shù)和向長(zhǎng)輩問好,七八歲就開始騎馬,到了十歲,男孩就得隨父親出獵。要是經(jīng)常出去貿(mào)易,就能學(xué)會(huì)其他民族的語言,因此,在家里無須專門教異族的話。”[1]從這一段描述中可以得知,由于生產(chǎn)生活方式的需要,鄂倫春孩子們很早就要接受狩獵技藝及野外生存教育。而同外界進(jìn)行物質(zhì)交換時(shí)的交流則是他們學(xué)習(xí)異族語言的唯一途徑,并且隨著交往的頻繁很容易就學(xué)會(huì)。南木鄂倫春人始終生活在濱州鐵路沿線的群山之中,日常的經(jīng)濟(jì)交換使得他們需要與外族接觸,需要他們學(xué)習(xí)異族語言。很多鄂倫春人的漢語是通過與漢族及達(dá)斡爾族安達(dá)*鄂倫春語:原指朋友,后特指商人。那里學(xué)會(huì)的。如今的南木鄂倫春人因?yàn)閷W(xué)習(xí)工作及日常交流的需要大多會(huì)講流利的漢語,加之學(xué)校漢語授課,當(dāng)?shù)氐拿褡鍖W(xué)校又沒設(shè)立民族語言班,學(xué)生根本沒有學(xué)習(xí)民族語言的學(xué)校教育場(chǎng)所,鄂倫春語因?yàn)槿狈π略~匯,溝通使用功能相比漢語處于弱化地位,日常生活中漢語已經(jīng)成為本地最強(qiáng)勢(shì)的語言。

2.定居轉(zhuǎn)產(chǎn)

社會(huì)化的變革以及政策性改變都會(huì)影響人類文化的發(fā)展走向,語言也不例外。而族際通婚、不同民族的接觸也是跨文化語言交際的因素。很多南木的鄂倫春老人在熟知本民族母語的同時(shí),即會(huì)鄂溫克語、也會(huì)達(dá)斡爾語,個(gè)別的還會(huì)蒙古語。通過田野訪談了解到,南木地區(qū)除了鄂倫春族還居住著鄂溫克族獵民,兩個(gè)民族很早就接觸,兩種語言差異不大,按當(dāng)?shù)睾紊倜衾先说脑挕岸鯗乜撕投鮽惔赫Z就是語調(diào)不太一樣”,不需要專門學(xué)就能聽懂會(huì)說。而達(dá)斡爾語屬于蒙古語族,與鄂倫春語相差很大,但是為什么鄂倫春人會(huì)達(dá)斡爾語呢?是因?yàn)樽郧逡詠磉_(dá)斡爾商人始終是鄂倫春與外界商品交換的中介人,通過交換相互學(xué)習(xí)了語言。南木雖然是鄂倫春民族鄉(xiāng)但達(dá)斡爾族人口要占多數(shù)。在獵民村中年及老年人經(jīng)常隨意切換語言進(jìn)行日常交流。40歲以下的鄂倫春人基本都能聽懂鄂倫春語,但講鄂倫春語很難。南木定居地選擇在交通更為便利的鐵路沿線,在游獵時(shí)處于小環(huán)境范圍內(nèi)的人口多數(shù)的鄂倫春人,在定居點(diǎn)變成了相對(duì)的少數(shù),內(nèi)地漢族移民為主的林業(yè)職工變成的了大多數(shù),漢語隨著而變?yōu)樯鐣?huì)最重要的交流工具,而獵民村則成為這里最后的語言島。

3.民族間的通婚

在泉靖一的調(diào)查報(bào)告中,介紹到鄂倫春沒有與外族通婚的情況,都是相對(duì)綽爾千部落的4個(gè)姓氏之間通婚,這也進(jìn)一步印證了,當(dāng)時(shí)鄂倫春族依然實(shí)行著禁止外族通婚的傳統(tǒng)及同姓之間禁止通婚的婚姻禁忌。隨著下山定居以及婚姻自由觀念的影響,老一輩鄂倫春人也逐漸接受了子女與外民族通婚的情況。現(xiàn)如今筆者調(diào)查的當(dāng)?shù)囟鮽惔杭彝ブ挥幸患沂请p方均是鄂倫春族,其余都是鄂倫春人與鄂溫克、達(dá)斡爾及蒙古族通婚的最多,而在年輕人中則與漢族通婚的逐漸增加,在訪談中團(tuán)結(jié)戶家庭大多使用多種語言,老年人之間多使用鄂倫春、鄂溫克、達(dá)斡爾語交流。老人與下一代交流時(shí)則使用漢語交流,家庭是語言最后的陣地,現(xiàn)如今鄂倫春族家庭內(nèi)部多以漢語溝通為主,鄂倫春語使用功能的弱化已是不爭(zhēng)的事實(shí)。

三、對(duì)策與建議

語言是一個(gè)民族文化的載體和符號(hào)表象工具,也是民族認(rèn)同的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),如果語言不用于社會(huì)交往與文化傳承將會(huì)被逐漸遺忘。鄂倫春語的使用功能的弱化及使用場(chǎng)所和場(chǎng)合的日趨縮小將會(huì)導(dǎo)致鄂倫春語保護(hù)與傳承失去動(dòng)力。而鄂倫春文化對(duì)于自然知識(shí)及生態(tài)文化的認(rèn)知非常強(qiáng)大豐富,是人類的寶貴財(cái)富,如果不積極及時(shí)的采取措施,鄂倫春語將會(huì)在短時(shí)間內(nèi)消亡,鄂倫春語言的保護(hù)與傳承需要多方面的努力才可奏效,需要包括鄂倫春人在內(nèi)的全社會(huì)的共同努力。

1.積極的行政意志

中華民族多元一體,鄂倫春族民族語言承載著鄂倫春人對(duì)于周圍世界的一切認(rèn)知表達(dá),傳統(tǒng)的生態(tài)智慧及狩獵文化豐富了中華文化,保護(hù)與傳承鄂倫春民族文化具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和學(xué)術(shù)價(jià)值。“一個(gè)多民族國家的教育,在擔(dān)負(fù)人類共同文化成果傳遞功能的同時(shí),也要負(fù)擔(dān)傳遞各少數(shù)民族傳統(tǒng)文化的功能”[2]。南木鄉(xiāng)鄂倫春語傳承危機(jī)問題只是中國鄂倫春族瀕危現(xiàn)狀的一個(gè)縮影,當(dāng)?shù)卣诙鮽惔赫Z保護(hù)與傳承工作中應(yīng)發(fā)揮積極的主導(dǎo)作用。應(yīng)按照自身實(shí)際情況在獵民村的小學(xué)設(shè)立鄂倫春語興趣班,在鄂倫春民族中學(xué)開設(shè)一定學(xué)時(shí)的鄂倫春語課程。利用民族事業(yè)經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)資助青少年民族語言傳承工作者,更深層次地培養(yǎng)孩子們的學(xué)習(xí)興趣及使用鄂倫春語的積極性,即一定要熱愛自己的文化,以本民族歷史為驕傲,對(duì)自己的母語感興趣。定期舉辦鄂倫春語故事、演講比賽、歌曲大賽,培養(yǎng)鄂倫春人的文化自覺和民族語言的自覺性,通過民族語言教育活動(dòng),來宣傳和推廣本民族語言,逐漸培養(yǎng)熱愛自己民族語言的良好習(xí)慣。

2.營(yíng)造母語環(huán)境

兒童的語言文字習(xí)得,是建立在賴以生存的語言生態(tài)環(huán)境與社會(huì)群體成員語言態(tài)度等因素基礎(chǔ)上的。營(yíng)造良性健全的語言環(huán)境,是語言本身的傳承最基本的因素。需要制定一些措施保護(hù)鄂倫春語言使用的范圍和環(huán)境。在鄂倫春族最為集中的聚集地,本民族語言的使用已經(jīng)存在較大的局限,語言的使用重心正在發(fā)生轉(zhuǎn)移,從以本民族語言為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐詽h語為主。依照當(dāng)?shù)囟鮽惔赫Z的語言生態(tài)環(huán)境及鄂倫春族社會(huì)成員的語言態(tài)度,為兒童積極組織編寫教材,開設(shè)民族語言教育課,就是遵循兒童語言學(xué)習(xí)文字習(xí)得規(guī)律。在鄂倫春族聚居的獵民村開設(shè)鄂倫春語電視節(jié)目及廣播節(jié)目勢(shì)在必行。在學(xué)校教育中可以參照使用何青花、莫日根布庫二人合著的《鄂倫春語釋譯》應(yīng)用于教學(xué)。畢竟學(xué)校教育對(duì)于語言的傳承是切實(shí)可行的且有其實(shí)際效果的。

3.提升語言詞匯的創(chuàng)新性

詞匯的創(chuàng)新是語言發(fā)展使用功能強(qiáng)化的一種必然方式。傳統(tǒng)的狩獵生產(chǎn)生活方式造就了鄂倫春語非常豐富的狩獵語言文化;鄂倫春語中關(guān)于東北亞的動(dòng)植物知識(shí)高度細(xì)化專化,這是其他民族無法比擬的優(yōu)勢(shì),也是今后研究東北亞地區(qū)的巨大的文化資本。另一個(gè)層面語言高度的專化,對(duì)于反映禁獵后現(xiàn)代生產(chǎn)生活方式的詞匯則非常少。為了適應(yīng)新的生活需要豐富鄂倫春語的詞匯量,以便其具備更強(qiáng)的交際能力,在涉及政治詞匯,現(xiàn)代生活生產(chǎn)用具如手機(jī)、電腦等時(shí)代感強(qiáng)使用廣泛的詞匯方面應(yīng)加強(qiáng)翻譯創(chuàng)新工作,這樣不僅豐富鄂倫春語的詞匯量,更能提升鄂倫春語的溝通性。創(chuàng)新的目的是使傳統(tǒng)語言恢復(fù)活力,提高傳統(tǒng)語言的功能,為了順應(yīng)現(xiàn)代社會(huì)的發(fā)展及母語的保護(hù)與傳承,鄂倫春語必須要加大創(chuàng)新力度,使之更能適應(yīng)社會(huì)的發(fā)展而不至于被淘汰、邊緣化。

4.運(yùn)用現(xiàn)代教育科技手段保護(hù)鄂倫春語

利用現(xiàn)代科技手段發(fā)展語言教育是各國普遍的做法,且效果顯著。結(jié)合鄂倫春語言文化的實(shí)際情況,鼓勵(lì)鄂倫春族語言學(xué)家積極創(chuàng)制鄂倫春語文字。探尋減緩語言瀕危趨勢(shì)的辦法,積極搶救,及時(shí)建立鄂倫春語言資料庫。積極借鑒國外經(jīng)驗(yàn),立法保護(hù)鄂倫春語,將此項(xiàng)工作納入政府和學(xué)術(shù)部門的工作范疇。在民族自治條例中明確規(guī)定掌握鄂倫春語的干部任用機(jī)制,激發(fā)鄂倫春族年輕人學(xué)習(xí)的熱情。政府撥款立項(xiàng),對(duì)鄂倫春語的瀕危危機(jī)采取應(yīng)對(duì)策略,建立中國鄂倫春語網(wǎng)站,定期召開學(xué)術(shù)會(huì)議,建立瀕危語言保護(hù)基金。無論是兒童還是年輕人,更習(xí)慣通過新媒體去接受學(xué)習(xí)新事物,應(yīng)針對(duì)這一心理,盡快制作鄂倫春語動(dòng)畫片,順應(yīng)時(shí)代潮流,在條件允許的情況下,制作學(xué)習(xí)鄂倫春語的手機(jī)APP軟件,以利于初學(xué)者和兒童的學(xué)習(xí)使用。

四、結(jié) 語

綜上所述,母語權(quán)利是少數(shù)民族的權(quán)利保障的一部分。不同歷史時(shí)期鄂倫春人學(xué)習(xí)滿、蒙、漢等民族語言不僅適應(yīng)了民族的發(fā)展也豐富了鄂倫春語言的內(nèi)容。但書寫文字教育對(duì)于無文字民族的語言的沖擊與負(fù)面影響也是非常巨大的,是當(dāng)今社會(huì)不能忽視的客觀存在。全球化的今天,文化交流使人口流動(dòng)日益頻繁,包括鄂倫春族在內(nèi)的人口較少民族的語言進(jìn)入瀕危狀態(tài),語言的瀕危勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致民族文化瀕危與消失,破壞文化生態(tài)的多樣性。為保護(hù)和傳承鄂倫春及其他人口較少民族的語言,為了人類文化的多樣性,政府和學(xué)界應(yīng)盡快行動(dòng)起來,像保護(hù)生態(tài)多樣性一樣去保護(hù)民族語言文化的多樣性,因地制宜積極出臺(tái)行之有效的政策,營(yíng)造全社會(huì)保護(hù)民族語言的可持續(xù)發(fā)展環(huán)境,將人口較少民族語言文化列入到當(dāng)?shù)氐膰窠逃w系之中,將是一個(gè)良好的傳承發(fā)展途徑。

[1] 泉靖一. 大興安嶺東南部鄂倫春調(diào)查報(bào)告[J].李東源,譯.黑龍江民族叢刊,1986(4):73.

[2] 莊孔韶.人類學(xué)通論[M].太原:山西出版社,2007:444.

(責(zé)任編輯 劉敏)

OntheCurrentSituationofEndangeredLanguages——Taking Nanmu Oronqen nationality township as an example

WURIWUTEa,HEQi-dib

(a.Department of Mongolian Language and Literature; b.Department of Minority Languages and Literatures, Minzu University of China, Beijing 100081, China)

Based on a field investigation of Nanmu Oronqen nationality township, this paper explores the endangered languages of ethnic minorities. Historical data and field investigation charts reveal that factors such as settlement, the prohibition of hunting, the switch of production, the influence of the mainstream culture and others have endangered the languages of ethnic minorities. Some proposals are also presented in this paper.

endangered language; current situation study; Nanmu Oronqen

2017-05-01;

2017-09-12

國家社會(huì)科學(xué)基金特別委托項(xiàng)目,中國社會(huì)科學(xué)院創(chuàng)新工程重大專項(xiàng)(2106MZSCX-DC001)。

烏日烏特(1986-),男,鄂倫春族,內(nèi)蒙古呼倫貝爾人,中央民族大學(xué)蒙古語言文學(xué)系博士研究生,香港理工大學(xué)訪問學(xué)者,主要從事北方人口較少民族研究。

2096-1383(2017)06-0547-04

H224

A

大連民族大學(xué)學(xué)報(bào)2017年6期

大連民族大學(xué)學(xué)報(bào)2017年6期

- 大連民族大學(xué)學(xué)報(bào)的其它文章

- 藏族維吾爾族本科生英語學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī)個(gè)案研究

——以大連民族大學(xué)為例 - 大學(xué)英語教學(xué)M-learning模式的SWOT量化分析

- 少數(shù)民族本土風(fēng)格在漢語文本中的還原與翻譯對(duì)應(yīng)

- 《寧古塔滿族薩滿神話》的文學(xué)解讀

- 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變革研究的主題、路徑與方法

——基于國際期刊2007-2014年的數(shù)據(jù)分析 - 遼寧省城市化與城市游憩環(huán)境協(xié)調(diào)度評(píng)價(jià)與優(yōu)化研究