蘇軾 為官五日,留情千年

田可可

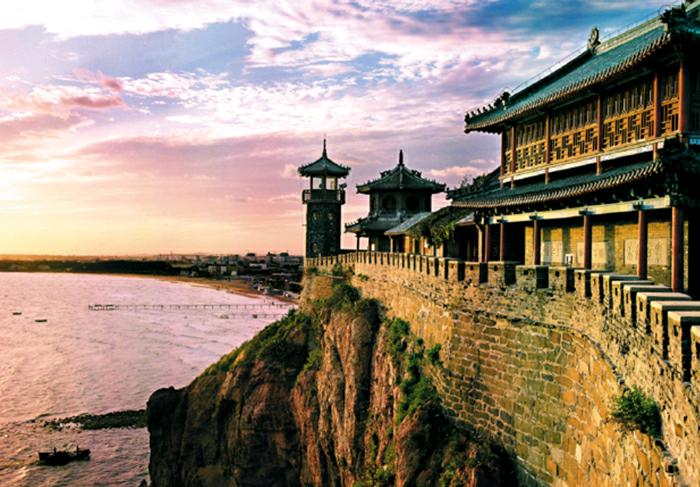

五日知登州,千年蘇公祠

眾所周知,蘇軾的一生是浪跡天涯的一生。北宋元豐八年,已被流放黃州苦悶煎熬六年之久的蘇軾,在新一輪的政權交替后,終于得以啟用。這次,他被安排到山東登州,即今天的蓬萊做登州知府,也就是地方軍事和行政長官。這一年是蓬萊閣初建后第二十四個年頭,當時的蓬萊閣還名不見經傳,又遠離朝廷。蘇軾十月十五日到任后,僅五天就收到了朝廷調任禮部郎中的詔書,十一月初便離開登州。蘇軾在蓬萊做了五天的知府,總共呆了不過二十幾天的時間,然而在這些天,他深入地方,了解民情,視察海防,為當地百姓做了幾件大好事,讓他在蓬萊的足跡成為永恒。

俗話說:“油鹽醬醋茶”。古今中外,食鹽是關系到千家萬戶百姓切身利益的大事。當年,灶戶(煎鹽之人)煮鹽為生,老百姓吃的食鹽規定從灶戶那里買。“榷”就是專賣、專供或專利的意思。而榷鹽制度,是當時的規定,灶戶所產鹽只能賣給官方,再由官方轉賣給百姓。由官方低價購入,高價賣出,導致灶戶無利可圖,紛紛破產,只好遠走他鄉,而老百姓又必須高價從官家買鹽,價格高昂,經濟負擔極重,普通百姓買不起鹽,只好少吃鹽或不吃鹽。長期以來,百姓身體缺鹽缺碘,身體虛弱患病,造成了社會危害。這一制度的弊端被正在登州任職的蘇軾發現,他疾憤寫出并上書朝廷,要求免除登州的榷鹽制度。朝廷經過商議,《乞罷登萊榷鹽狀》昭準,廢除了過去的當地食鹽官營專賣制度,改為由沿海鹽民(灶戶)直接賣與地方百姓,官府只收鹽稅。這樣既保護了鹽民的生產積極性,又方便了百姓生活,而且交易價格下降,減輕了百姓負擔。清代鹽政碑記中有這樣一句話:“蘇文忠公蒞任五日即上榷鹽書,為民圖休息,土人至今祀之,蓋非以文章祀,實以治績也。”

由于當時的登州北部接近遼國,隨時可能爆發戰事,處在國防前沿,而在登州的數日里蘇東坡發現這里的防御不盡人意,回京后立即向朝廷進奏了《登州召還議水軍狀》。在《議水軍狀》中,蘇東坡首先分析了登州在防御東北少數民族戰略位置的重要性,接著報告了百余年間登州屯兵戍守的具體情況,指出當時登州武備松弛,屯兵多有外調的嚴重問題,向朝廷表示了他深恐“兵勢分弱,以啟戎心”的憂心。在他的奏請下,朝延同意了他的意見,從此,登州海防、邊防得到了進一步的鞏固。

做了如此多的好事,登州百姓自然對這位關心民生疾苦的知州大人感激不盡。此后,當地百姓自發在蓬萊閣附近修建了蘇公祠,祠內供奉著蘇軾的畫像,蘇公祠門口,有一對聯“五日登州府,千年蘇公祠”,短短一聯,便把蘇軾對蓬萊的影響刻畫得淋漓盡致。

“詩書全才”蘇軾為蓬萊留下了大量珍貴墨寶

蘇軾在短短的任期里,除了給皇上連呈兩道奏折為登州的海防建設和人民生活提出建議外,還對登州海市產生了濃厚的興趣。為此,他專門去拜當時的廣德王廟,也就是現在的龍王廟。在離開登州之前,他還兩次登臨蓬萊閣,留下了《望海》、《海市詩》、《海上書懷》等詩文佳作。

在這些詩詞里,數《海市詩》獨領風騷。來登州之前,蘇軾已經看到前人對登州海市的記述,聽到過時人對登州海市的描繪,蘇軾便對海市心生向往。然而他在登州停留時間實在太短,這使得他在臨別登州之際更加渴望能一睹海市奇觀。可時值冬季,海市難見,為了實現夙愿,蘇軾向海神祈禱。不可思議的是,第二天海上竟真的出現了海市,蘇軾驚喜之余提筆寫下此《海市詩》。詩云:“東方云海空復空,群仙出沒空明中,蕩搖浮世生萬象,豈有貝闕藏珠宮?心知所見皆幻影,敢以耳目煩神工,歲寒水冷天地閉,為我起蜇鞭魚龍。重樓翠阜出霜曉,異事驚倒百歲翁。詩句所描繪的“海市蜃樓”,仙氣回蕩,聲勢浩大,既表達了蘇軾面對蓬萊山水美景的欣喜,也表達有對人生的感悟和前程的憂思。蘇軾在文學史上的名聲與威望使他的《海市詩》引領了蓬萊詩文,《海市詩》發表后,吸引了歷代達官名宦,文人墨客到登州必寫詩著文,成為了蓬萊文化一景,而蓬萊閣也因之增色,名揚四海。

蘇軾作為一代文豪,來到蓬萊但有閑暇,便攜同僚飲酒蓬萊閣上,賦詩論道。在這期間,來自京城的史全叔送來了吳道子的畫,請蘇軾鑒賞。蘇軾頗有興致的做了題跋,筆墨飛揚,神采奕奕,成為蘇軾傳世書法中的名篇。后來被元人摩勒刻于石上,這就是我們今天所見到的臥碑了 。碑的背面刻楷書蘇軾的《海市詩》,正面刻行草《書吳道子畫后》,從《書吳道子畫后》一文看,元豐八年的年款署于文中,后續碑文書風明顯差異。經推斷,石碑原為《海市詩》,詩刻成之后,又在背面刻文。由于《書吳道子畫后》一文手跡少于《海市詩》,為此,在文后續上了與此文相關的另一蘇軾手跡一節,借以填滿碑面。雖然不是一氣呵成,但蘇軾的書法風格確是統一的。此臥碑是蓬萊閣內珍貴碑刻之一,有著重要的歷史價值和書法藝術價值。這邊還有清朝人龔保琛題的詩:“海市蜃樓皆幻影,忠臣孝子即神仙。”為此,人們還修建了一座坐落在丹崖山古建筑群的東北側,面北而立的亭子,其實這亭子并不是一座亭式建筑,而是與其他建筑相連接的一座卷棚廡式屋宇,不過人們追求一種雅意,便把它命名為臥碑亭了。

作為一代文豪又是宋代四大書法家的蘇軾,他所留下的墨跡無疑增添了蓬萊這一區域的文化含量。蓬萊閣也自此成為文人騷客的雅集之地,琳瑯滿目的歷代名家書法刻石、楹聯、碑文、題記,比比皆是,著實為海山增色。清代有詩人在瞻拜過“蘇公祠”過后,寫道:“賴有公來官五日,三山萬古重蓬萊”。endprint