基于專利視角分析的我國秸稈還田技術現狀

劉起麗,張德奇2,劉樹勇

(1.河南科技學院 資源與環境學院,河南 新鄉 453003;2.河南省農業科學院 小麥研究所,河南 鄭州 450002)

基于專利視角分析的我國秸稈還田技術現狀

劉起麗1,張德奇2,劉樹勇1

(1.河南科技學院 資源與環境學院,河南 新鄉 453003;2.河南省農業科學院 小麥研究所,河南 鄭州 450002)

秸稈屬于重要的可再生資源,我國對秸稈的主要利用途徑是還田。秸稈還田領域內的專利在一定程度上反應出秸稈還田技術的科技創新力與發展現狀。針對近年來該領域的專利分布與特點進行了分析,對已有專利視角特征、秸稈利用研究潛力與前景進行了總結與展望,并提出了技術研究和專利形成過程中需要注意的問題,以期為我國秸稈還田技術的研究與發展提供一定的參考。

專利分析;秸稈還田機械;秸稈腐熟

科技創新是推動農業發展的基本動力,農業知識產權保護對我國農業發展具有基礎性和先導性的作用[1-3]。美國、歐盟諸國的農業知識產權保護機制和激勵機制起步相對較早[4]。我國作為農業大國,秸稈年產量可達8億t左右[5],作為可再生資源,秸稈的有效利用將對我國農業的健康與可持續發展產生重要的影響。當今秸稈再利用主要渠道是秸稈還田,秸稈還田的效率直接關系到我國秸稈合理利用的全面戰略布局。該領域的專利在一定程度上反映出最新的研究進展,成為秸稈還田技術進展的重要風向標。

由于我國秸稈還田技術研究起步較晚,人們對秸稈還田的認識曾一度不夠深入。隨著日益突出的秸稈問題,秸稈還田問題已成為國家重點關注的問題之一。隨著我國對秸稈還田的支持力度不斷加大,該領域的專利保護逐漸完善,保護了農業科研成果的有效利用與產權所有人的積極性和創造性[5]。由于對秸稈還田的重視程度不斷加強,秸稈還田途徑和方法不斷創新,秸稈還田領域的專利正朝著多面化方向發展,逐漸呈現出實用性與方便性相結合的特點。為了更好地了解我國秸稈還田領域的技術創新和研究進展,本文綜合分析了該領域的大量專利信息,力求為秸稈還田技術研究與發展提供參考。

1 國內外秸稈還田現狀

秸稈還田能有效增加土壤中有機質的含量,改善土壤肥力狀況,提高農田生態環境質量,特別是對補充土壤磷、鉀等元素具有十分重要的意義[7-9]。世界上各農業發達國家都非常重視土地的用養結合和發展生態農業,因此秸稈還田得到了越來越多的重視和支持[10]。如美國秸稈還田量占秸稈生產量的68%,秸稈還田十分普遍,玉米、小麥、大豆、番茄等秸稈均用于還田;英國秸稈直接還田量占秸稈生產量的73%;日本大力推進秸稈分解菌技術用于秸稈肥制作,促進秸稈有效還田,取得了顯著的經濟效益和社會效益,該技術已在全世界20多個國家應用[11]。我國秸稈還田歷史較長,目前農田秸稈還田率仍然較低,迫于農田生態系統和環境保護壓力,未來具有較好的發展前景[12]。我國對秸稈還田的研究主要集中在北方小麥與玉米“一年兩熟區”,南方已有的研究主要集中在水稻、小麥上[13],主要特點為干旱半干旱區域多、濕潤半濕潤區域少,如以黃土高原、華北平原干旱半干旱區域秸稈還田技術攻克的研究較多、糧食作物研究多,經濟作物研究少,如小麥、玉米、水稻等作物秸稈還田研究相對較多。秸稈還田如果采取的方法不當,會出現一些問題:一是對播種質量的影響,如對作物出苗和苗齊苗壯造成不良影響;二是秸稈等農殘體中的病原菌有可能成為病害侵染的來源。針對以上問題,仍需進行大量研究和攻克相關的專利技術。

從秸稈還田方式[10]來看,有將秸稈直接還田借助于土壤微生物或添加秸稈腐熟劑實現秸稈養分還田,有通過秸稈田外堆肥漚肥、畜牧業過腹還田和食用菌業的菌渣還田等方式,不同的生態條件、經濟因素和農林牧業發展情況決定了不同的秸稈還田方式。

2 我國秸稈還田領域的專利特點

秸稈還田作為目前我國解決農田廢棄物的重要手段,最直接體現了直接性、高效性、可持續性、生態環保等優點。當前秸稈還田領域的專利申請偏好主要集中在秸稈腐熟劑與秸稈還田機具兩個較為主流的方向。隨著腐熟劑的不斷豐富、還田機械的創新發展,兩者必將走向一起實現一體化。此外,秸稈生物反應堆技術也是一個大的發展方向,可有效改善秸稈腐熟的微生態環境。依據技術側重點不同,我國秸稈還田領域的專利主要分為秸稈腐熟類和秸稈還田類兩大類。

2.1 秸稈腐熟類專利

秸稈腐熟菌劑是由多種有益微生物復合發酵而成,可快速啟動腐熟有機物料的進程。其優點是:①秸稈腐熟快。通常情況下,秸稈15—20天即可腐熟,腐熟后能減輕病蟲草害的危害與污染。②肥份高。使用秸稈腐熟劑生產的秸稈堆肥能增加土壤中的有機質含量,改善土壤的營養狀況,提高化肥的利用率[14-19]。涉及腐熟劑的秸稈還田專利主要有:秸稈直接腐熟還田、秸稈生物反應堆技術處理后還田、腐熟劑噴灑秸稈同時還田等類型。

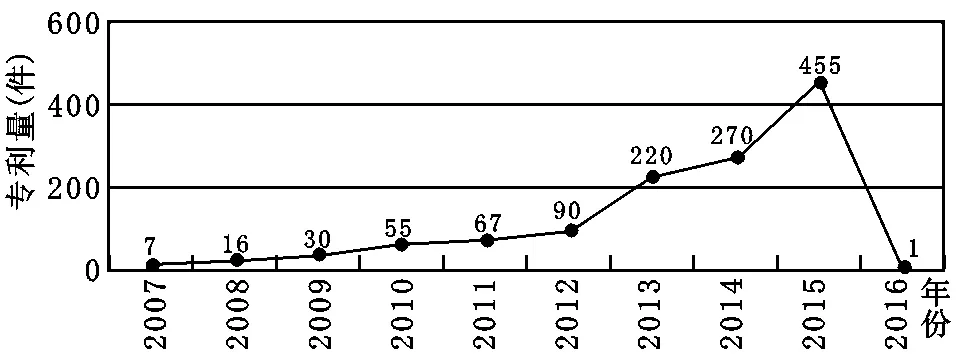

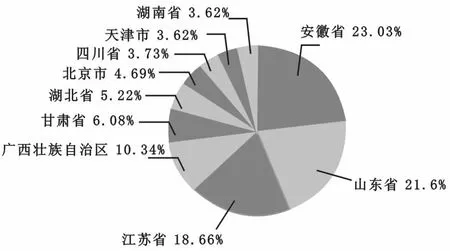

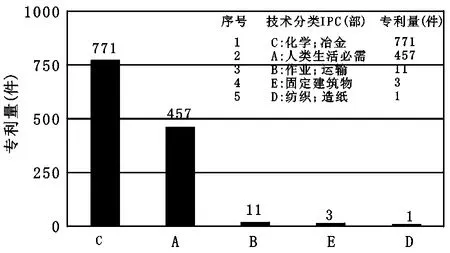

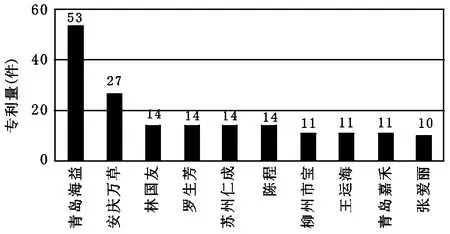

以“秸稈”、“腐熟”為搜索詞,共檢測到1244件專利,其中發明專利1211件、實用新型專利32件、外觀設計專利1件、發明授權專利241件,相關的專利量年度分布趨勢見圖1。從圖1可見,我國在秸稈腐熟領域的專利量一直處于上升趨勢,自2012年之后迅速攀升,在2015年達到頂峰的455件。數據表明,秸稈腐熟技術受到越來越多的關注。不同省份的統計專利所屬區域分布見圖2。山東省的秸稈腐熟專利量所占比例最高,為21%,其次是安徽、江蘇、廣西。從技術分類來看,化學冶金領域的秸稈腐熟相關專利最多,而人類生活必需領域,紡織、造紙領域的秸稈腐熟類專利最少(圖3),可見涉及農業領域的秸稈腐熟研究仍處于薄弱環節。從專利申請人統計數據來看,青島海益誠管理技術有限公司擁有專利數量最多(圖4);發明人統計數據表明,張旭東申請的專利量最多,其次為王壽南、胡劉滿等(圖5)。

圖1 專利量總體趨勢

圖2 區域專利量分布

圖3 技術分類——專利量排行

圖4 申請人——專利量排行

秸稈直接腐熟還田:秸稈直接腐熟還田技術是在農作物收獲后及時將作物秸稈均勻鋪在農田上,撒施腐熟菌劑,調節碳氮比,加快還田秸稈腐熟下沉,以利于下茬農作物播種和定植,實現秸稈還田利用。作物收獲后對秸稈噴施腐熟菌劑,在腐熟菌劑的作用下秸稈被分解為含有豐富氮、磷、鉀和微量元素的成分,對下茬作物具有很大的綜合利用價值[20]。已有專利表明,該技術主要應用在水稻免耕拋秧時覆蓋秸稈快腐處理,小麥、油菜等作物免耕撒播時覆蓋秸稈的快腐處理,這些已取得了較好的效果。如水稻免耕秸稈腐熟還田專利提出了一種有機稻生產技術。該技術利用水稻秸稈還田和施用稻糠,以改善土壤理化性質,提高土壤有機質含量,達到不施用化肥的目的,解決了大米生產過程中的病、蟲、草、肥問題,為有機稻生產提供了一套全面可行的技術,能控制雜草生長繁殖而不施用除草劑。有的秸稈直接還田技術是將秸稈還田機械與腐熟劑有機結合,如實用新型專利的腐熟劑噴灑與秸稈還田作業一體機,在其前部裝有腐熟劑噴灑裝置,后部裝有秸稈還田的拖拉機,可用較低的成本實現腐熟劑噴灑與秸稈還田作業同時進行,實現了秸稈還田省力、快捷、高效等要求。

圖5 發明人排行

秸稈生物反應堆技術處理后還田:①秸稈腐熟池腐熟后還田。秸稈腐熟池腐熟后還田是指作物收獲后將秸稈收集起來,按一定比例在腐熟池中添加腐熟菌劑、水、適量碳氮肥和滿足腐熟劑菌類生活的各種條件,使腐熟菌劑能快速分解秸稈。如實用新型專利是一種將秸稈進行預處理的多功能池。該池包括圓柱形的勻漿池,勻漿池靠近頂部的外壁圓周面上設置有堆漚槽,堆漚槽與勻漿池內腔相連,將堆漚槽與勻漿池建為一體,可保證秸稈腐熟過程中產生的廢水不外排,避免了資源浪費和污染。同時,可根據秸稈腐熟需要的時間合理設置堆漚槽,管理方便易行,能減少人工成本和管理成本,具有很高的實用性。又如內置式秸稈生物反應堆技術和外置式秸稈生物反應堆技術,內置式主要是開溝在秸稈中加入微生物菌種后埋入土壤中,適用于大棚種植和露地種植。②秸稈田間堆積腐熟后還田。田間堆積腐熟后還田是指將收獲后的作物秸稈在田間集中堆積,噴灑腐熟菌劑進行腐熟,促進有機質礦化和腐殖化,促進秸稈腐熟,改善堆肥質量。該方法既把養分釋放出來供作物吸收利用,消除了直接翻壓還田產生有機酸和有毒物質對作物的毒害。腐殖質施入土壤后能增加土壤有機質含量,改善土壤結構,提高土壤肥力,實現農田生態的良性循環[21]。如秸稈堆肥組合物與堆肥法。該方法是在田間挖深0.5—0.8m的坑,按作物秸稈100—120kg、尿素0.5—0.7kg、12%過磷酸鈣2—3kg、鮮土量100—200kg和適量水的比例充分拌勻堆放在地坑內,并在堆體頂部中設一凹坑加滿水,對堆體上暴露在外面的秸稈用土覆蓋,經過3—6個月作物秸稈腐熟后即獲得堆肥。

2.2 秸稈還田類專利

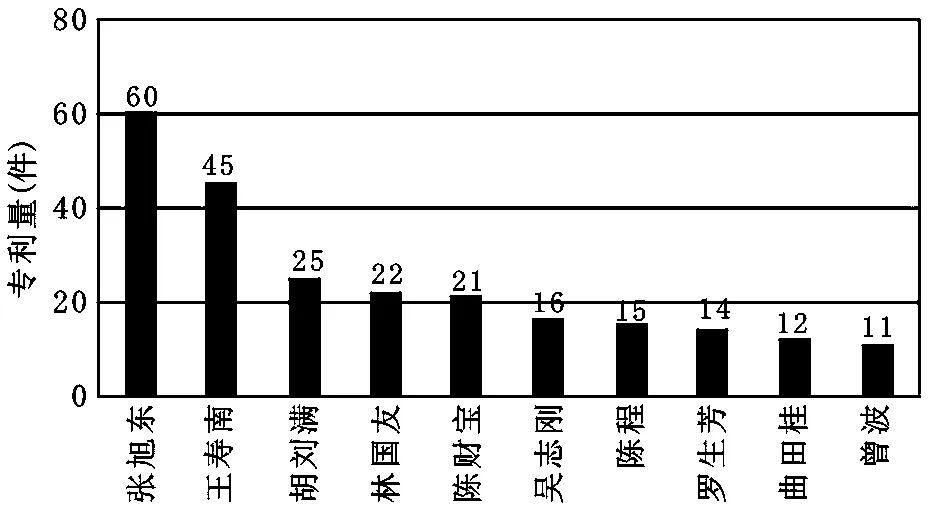

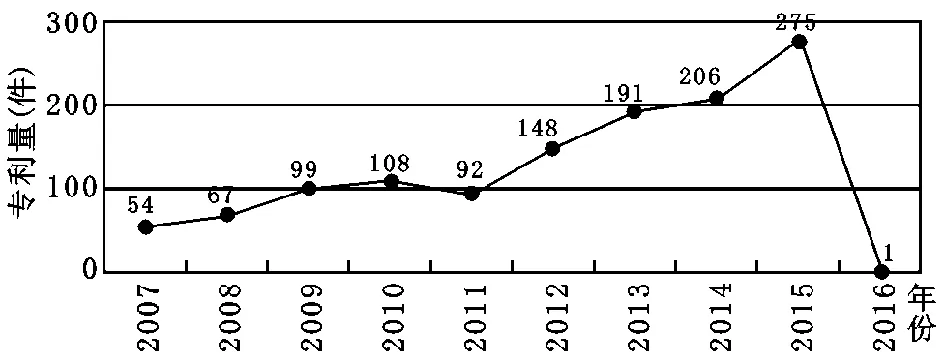

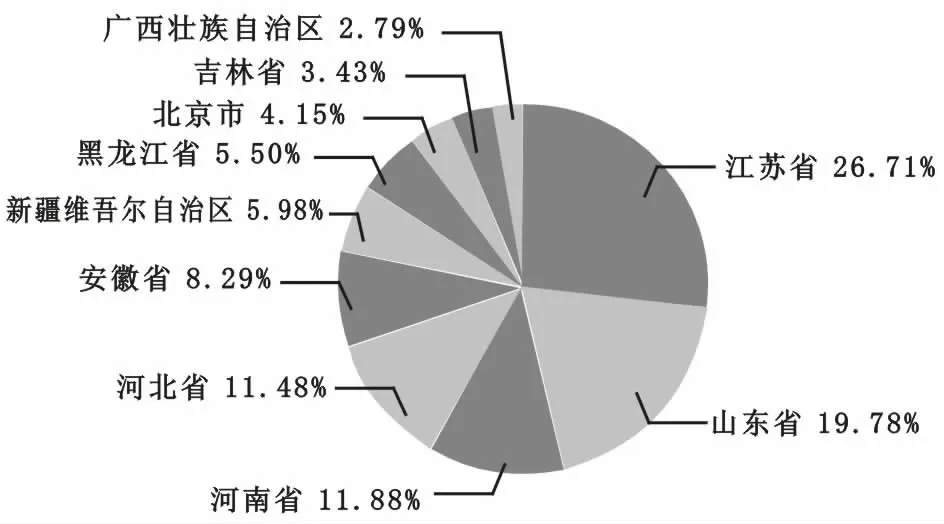

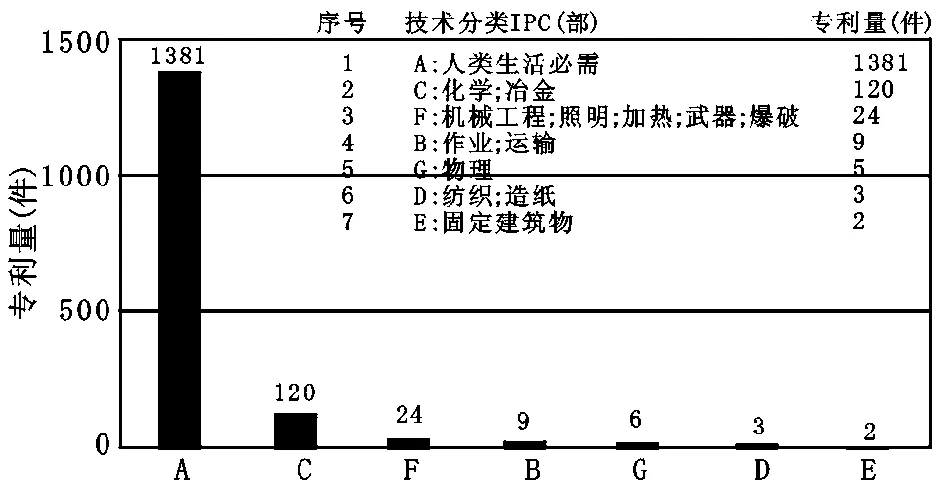

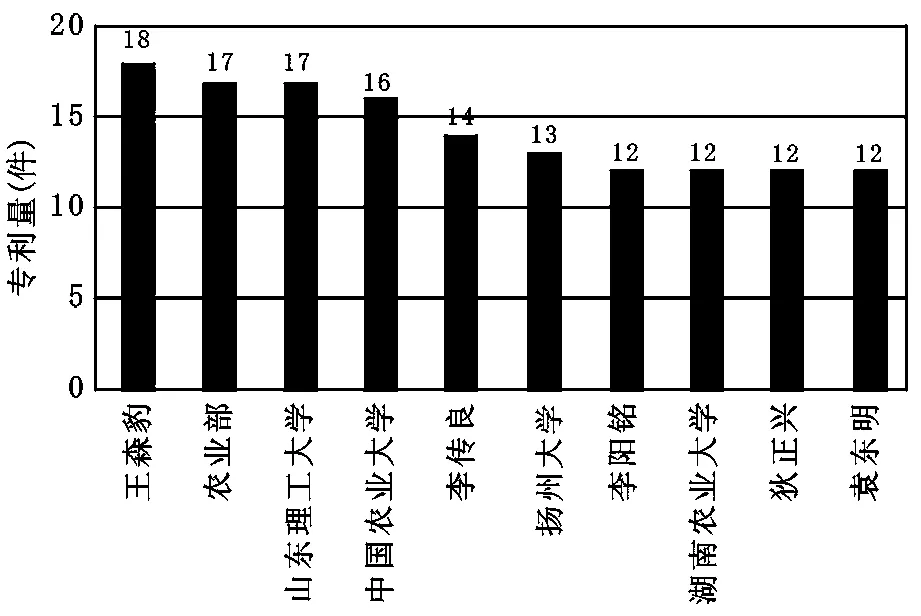

以秸稈、還田為搜索詞,共檢測到1567件專利,其中發明專利653件、實用新型專利892件、外觀設計專利22件、發明授權專利207件,同時獲得了專利分布的特點。秸稈還田類專利的數量同比高于秸稈腐熟類專利。2015年的專利量最高,達到276件(圖6);區域專利量分布以江蘇省占比最高,其次是山東、河南、河北、安徽等省份,新疆維吾爾自治區的專利量也較多,排名第六(圖7)。技術分類呈現集中化趨勢,主要集中于人類生活必需(圖8),這與秸稈腐熟類專利有明顯區別。王森豹作為申請人和發明人的秸稈還田類專利量最多(圖9),農業部、山東理工大學、中國農業大學、揚州大學、湖南農業大學成為秸稈還田類專利的申請“大戶”(圖10)。

圖6 專利量總體趨勢

圖7 區域專利量分布

圖8 技術分類—專利量排行

秸稈粉碎后自然腐解方式:收獲作物后對秸稈進行粉碎,將粉碎過的秸稈均勻拋灑在田間表層,在自然條件下腐解還田。該還田方式的優點是成本低、機械化程度高,缺點是腐解慢。如實用新型專利之一的一種齒爪式玉米秸稈粉碎還田機,將玉米莖稈從根部割斷,由撿拾器將秸稈投入粉碎室進行高效粉碎還田。該機器由秸稈切削滾刀總成、秸稈撿拾器、秸稈喂入輥、粉碎室、鎮壓輥、懸掛架、變速箱和傳動系統組成,該機器在小麥、玉米“一年兩熟區”應用較廣。

圖9 申請人——專利量排行

圖10 發明人——專利量排行

秸稈粉碎后覆土還田方式:收獲作物后對秸稈進行粉碎,同時對田塊開溝將粉碎過的秸稈置入溝中覆土腐解或將秸稈粉碎后直接拋撒在地表,通過旋耕使土壤覆蓋在秸稈上達到覆土效果。如實用新型專利——秸稈撿拾覆蓋耕播溝多功能聯合作業機具備一次性高效、高質量地完成切草耕松、施肥、播種、開溝和化除施藥等機械化全套作業程序;又如實用新型專利——一種將物料撒施與秸稈粉碎還田聯合作業機,包括機架、物料撒施機構、中變速箱、側變速箱、傳動機構Ⅰ、碎茬攪拌輥、起壟鏟和鎮壓輥,可代替人工撒施物料,一次性粉碎田間農作物秸稈,同時完成攪拌物料、起壟、鎮壓等作業,省工省時、提高了工作效率。

3 討論與展望

3.1 已有專利視角特征

本文從專利角度統計和分析了我國與秸稈腐解和秸稈還田相關專利的特點。整體來看,涉及腐熟劑的秸稈腐熟類專利總體數量低于未涉及腐熟劑的秸稈還田類專利,但僅從發明專利的數量來看,涉及腐熟劑的發明專利數量較多。在未涉及腐熟劑的秸稈還田類專利中,實用新型專利占有很大比重。山東省、江蘇省、安徽省、河南省成為這兩類專利的重點分布區域,說明這些省份在秸稈還田方面較重視,引起了研究熱潮。專利申請人呈現出相對集中的分布特征,如青島海益誠管理技術有限公司、農業部、山東理工大學、中國農業大學等單位和部分個人成為專利大戶,擁有專利數量較多。可見我國高校和企業是當前研究秸稈還田相關技術的主力軍。

3.2 秸稈利用研究潛力巨大

20世紀90年代以來,我國糧食主產區的秸稈直接還田是秸稈利用的主要方式之一。秸稈還田能有效增加土壤有機質含量、改良土壤理化性質、培肥地力[22];同時,秸稈還田也是處理秸稈問題的主要方法,避免了因秸稈的不合理處理帶來的污染,因此秸稈還田應用前景廣闊。但隨著秸稈還田的相關研究和專利申請面臨著需要不斷創新、專利有效轉化等一系列難題的解決,可以更好地解決生產實際中的秸稈還田問題。相信在科學發展農業、可持續發展農業的戰略思路上,秸稈還田將得到廣泛重視和更多的資金投入,并取得更好的收益。

3.3 前景展望

從未來秸稈還田技術研究來看,以提升專利現實可行性為目標,筆者認為以下幾方面問題需要注意:①注意技術與生態條件的契合度,立足不同區域水、肥、氣、熱等生態條件,形成高效利用秸稈技術。②注重多種生態鏈相結合,農牧菌循環可實現秸稈的循環利用。③重視機械化問題,無論哪種技術,如何實現機械化是提高效率的關鍵,將專利技術通過機械化提高效率、節省人力成本是未來的發展方向。

從秸稈還田技術發展前景來看,在專利形成過程中應注意:①注重協同性,盡量避免孤軍作戰。應廣泛建立我國高校、科研院所與企業共同開發利用,將技術創新轉化為生產力。②注重創新性和實用性。盡可能避免專利技術脫離生產實際,注重實用性和可操作性,以解決農業秸稈利用的實際問題。③注重量與質的轉換。2007—2011年,我國秸稈還田相關專利發展速度相對平穩,2011年以后申請數量快速增多,但專利質量亟待提高。

[1]付麗潔,馬三喜.論知識產權保護與我國農業發展[J].中國農業大學學報(社會科學版),2005,(2)∶35-39.

[2]魏國汶,戴天放,周海波,等.保護農業知識產權,促進現代農業發展[J].江西農業大學學報,2007,6(3)∶50-53.

[3]蔡紅巖,徐曉紅,王洪麗,等.加強農業知識產權保護,促進農業科技創新發展[J].安徽農學通報,2006,12(2)∶20-21.

[4]張曉云,邱平榮.論我國農業知識產權法律制度的完善[J].重慶科技學院學報,2007,(2)∶26-28.

[5]葉麗麗,王翠紅,彭新華,等.秸稈還田對土壤質量影響研究進展[J].湖南農業科學,2010,(19)∶52-55.

[6]張文珠,李加旺.中國農業知識產權保護的現狀與對策[J].中國農學通報,2003,19(3)∶142-144.

[7]楊文鈺,王蘭英.作物秸稈還田的現狀和展望[J].四川農業大學學報,1999,17(2)∶211-216.

[8]周鳴錚.土壤肥力概論[M].杭州:浙江科學技術出版社,1985∶18-154.

[9]Himanshu Pathak,Ramandeep Singh,Arti Bhatia,etal.Recycling of Rice Straw to Improve Wheat Yield and Soil Fertility and Reduce Atmospheric Pollution[J].Paddy Water Environ,2006,4(2)∶111-117.

[10]楊濱娟,錢海燕,黃國勤,等.秸稈還田及其研究進展[J].農學學報,2012,2(5)∶1-4.

[11]李萬良,劉武仁.玉米秸稈還田技術研究現狀及發展趨勢[J].吉林農業科學,2007,32(3)∶32-34.

[12]潘劍玲,代萬安,尚占環,等.秸稈還田對土壤有機質和氮素有效性影響及機制研究進展[J].中國生態農業學報,2013,21(5)∶526-535.

[13]趙小蓉,蒲波,李浩,等.秸稈覆蓋栽培對油菜土壤含水率和產量的影響[J].西南農業大學學報,2010,23(2)∶354-358.

[14]覃杏芬,梁紅,張永龍,等.五種秸稈腐熟劑應用效果比較試驗[J].吉林農業,2011,(6)∶98-99.

[15]陳璋.稻田秸稈還田腐熟劑品種比較試驗[J].現代農業科技,2011,(16)∶250-251.

[16]許衛劍,龐嬌霞,嚴菊敏,等.秸稈腐熟劑的作用機理及應用效果[J].現代農業科技, 2011,(5)∶227,279.

[17]李柱,錢素文,李蓮.秸稈快速腐熟劑作用機理及應用技術[J].上海農業科技,2000,(6)∶81,71.

[18]佟麗華,王月英,劉桂華,等.玉米秸稈與根茬粉碎還田存在的問題及對策[J].華北農學報,2005,20(S1)∶321-323.

[19]周曉芬,張彥才.廄肥秸稈和綠肥的含鉀狀況及其對土壤和作物鉀素的供應能力[J].華北農學報,1999,14(4)∶83-87.

[20]王寧堂,王軍利,李建國.農作物秸稈綜合利用現狀、途徑及對策[J].陜西農業科學,2007,(2)∶112-115.

[21]匡恩俊,遲鳳琴,宿慶瑞,等.3種腐熟劑促進玉米秸稈快速腐解特征[J].農業資源與環境學報,2014,31(5)∶432-436.

[22]申源源,陳宏.秸稈還田對土壤改良的研究進展[J].中國農學通報,2009,25(19)∶291-294.

AnalysisofPresentSituationonStrawCounters-fieldTechnologyBasedonPerspectiveofPatentinChina

LIU Qi-li1,ZHANG De-qi2,LIU Shu-yong1

(1.College of Resource and Environment Science,Henan Institute of Science and Technology,Xinxiang 453003,China; 2.Wheat Research Institute,Henan Academy of Agricultural Sciences,Zhengzhou 450002,China)

Crop straws were important renewable resources.The main utilization way for straws was to be returned to field.The patent characteristics and content in the field reflected the scientific and technological innovation and the development of the current situation of straw returned.In this paper,the distributions and characteristics of the patents recent years in the straw returned field were analyzed.The characteristics with patent perspective of straw counters-field,the research potential of straw utilization and prospects were summarized and prospected.In the same time,the problems needed be attended in the process of the technique research and patent formation of straw counters-field were put forward,all of these were in order to provide reference and help in straw counters-field technology research and development in China.

patent analysis;straw manuring machine;straw decomposition

10.3969/j.issn.1005-8141.2017.03.018

F323.2;X37

A

1005-8141(2017)03-0355-05

2017-01-06;

2017-02-23

“十二五”國家科技支撐計劃項目(編號:2012BAD14B08);國家重點研發計劃子課題項目(編號:2016YFD0300203-3)。

及通訊作者簡介:劉起麗(1979-),女,河南省新鄉人,博士,副教授,主要研究方向為資源微生物。