用MRI檢查與CT檢查診斷鼻咽癌咽后淋巴結轉移的效果對比

張建華

(河北省雄縣醫院磁共振室,河北 雄縣 071800)

用MRI檢查與CT檢查診斷鼻咽癌咽后淋巴結轉移的效果對比

張建華

(河北省雄縣醫院磁共振室,河北 雄縣 071800)

目的:比較用MRI檢查與CT檢查診斷鼻咽癌咽后淋巴結轉移的臨床效果。方法:對河北省雄縣醫院收治的75例鼻咽癌咽后淋巴結轉移患者的臨床資料進行回顧性研究。對這75例患者均進行MRI檢查與CT檢查,然后比較用這兩種檢查方法診斷該病的效果。結果:1)與進行CT檢查相比,對這75例患者進行MRI檢查對其頸動脈間隙淋巴結轉移和右主動脈旁淋巴結轉移的檢出率較高,差異有統計學意義(P<0.05)。2)在對這75患者進行MRI檢查時,用T2WI掃描序列對其咽后淋巴結轉移進行檢查的檢出率明顯高于用T1WI掃描序列進行檢查的檢出率,差異有統計學意義(P<0.05)。結論:與用CT檢查診斷鼻咽癌咽后淋巴結轉移相比,用MRI檢查診斷該病的效果更好,且用T2WI掃描序列對該病患者進行MRI檢查的效果更佳。

MRI檢查;CT檢查;鼻咽癌咽后淋巴結轉移;效果

鼻咽癌是臨床上常見的惡性腫瘤。臨床研究表明,該病患者的癌細胞發生轉移的幾率較高,且常常先向咽后淋巴結進行轉移。基于此種特點,許多研究人員認為可將發生咽后淋巴結轉移與否作為判斷鼻咽癌患者預后的標志[1]。因此,臨床上應加強對鼻咽癌咽后淋巴結轉移患者的影像學特點進行分析,以提高其治療的效果,改善其預后[2]。為了比較用MRI檢查和CT檢查診斷鼻咽癌咽后淋巴結轉移的效果,筆者對河北省雄縣醫院收治的75例鼻咽癌咽后淋巴結轉移患者的臨床資料進行了回顧性研究。現將研究方法和結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本次研究的對象為2014年4月至2015年4月期間河北省雄縣醫院收治的75例鼻咽癌咽后淋巴結轉移患者。這些患者的病情均經病理檢查得到確診,且在參與本次研究前均未接受過抗腫瘤治療。在這些患者中,有男性患者50例,女性患者25例,其年齡區間為34~81歲,平均年齡為(56.6±11.4)歲。其中,有未分化鼻咽癌患者8例,低分化鼻咽癌患者66例,高分化鼻咽癌患者1例。

1.2 方法

1)對這75例患者進行MRI檢查的具體方法是:用Signa horizon 1.5T超導磁共振成像系統(GE公司生產)、標準的頭部正交線圈以及常規的SE序列對患者進行檢查,掃描的方向為橫斷面、矢狀面和冠狀面。掃描的參數為:T1WI:TE:15~ 25ms,TR :400~ 600ms。T2WI:TE:90~ 150ms,TR:1800~ 3000ms。激勵次數(NEX): 2~ 6次,翻轉的角度為90°。層厚為5mm,層距為0.5mm,矩陣為(196~256)×256,FOV 為210mm。掃描的方式:從患者的鞍上池向其第二頸椎下緣進行掃描,掃描的范圍包括其后組篩竇至頸靜脈孔的后方,發現病灶后,為患者靜脈注射0.1mmol/L的Gd-DTPA ,然后進行增強掃描。2)對這75例患者進行CT檢查的具體方法是:用Philips 16排CT掃描機對患者進行檢查,以OM線作為軸面掃描的極限。自患者的軟腭水平向其鞍上池進行掃描,掃描的層距及層厚均為5mm,螺距為1:1。其中,有4例患者進行了冠狀面掃描,54例患者進行了平掃,21例患者進行了增強掃描。

1.3 觀察指標

1)觀察并記錄用MRI檢查與CT檢查診斷咽后淋巴結轉移的效果。咽后淋巴結轉移的診斷標準是:孤立腫大淋巴結的直徑≥8mm(若多個淋巴結發生粘連或壞死,可適當放寬淋巴結直徑的大小)。2)觀察對這75例患者進行MRI檢查與CT檢查的影像學特點。3)比較用不同序列的MRI檢查診斷鼻咽癌咽后淋巴結轉移的效果。

1.4 統計學方法

用統計學軟件SPSS19.0對本研究中的數據進行處理,計數資料使用頻數和率(%)表示,用χ2檢驗;多組比較的結果用方差F進行檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 用MRI檢查與CT檢查診斷咽后淋巴結轉移的效果

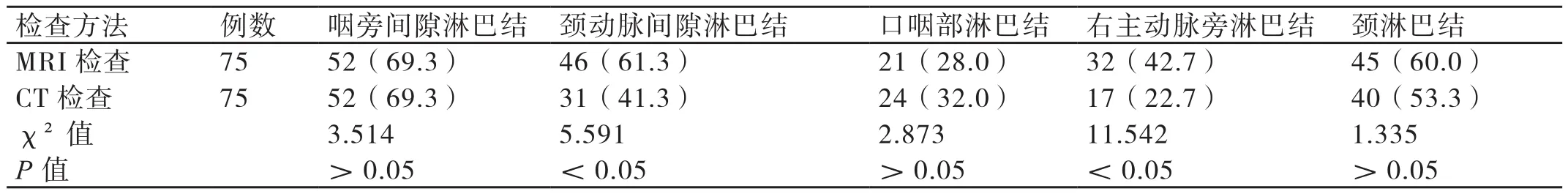

對這75例患者進行MRI檢查,其頸動脈間隙淋巴結轉移和右主動脈旁淋巴結轉移的檢出率均明顯高于進行CT檢查的結果,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表1。

表1 用MRI檢查與CT檢查診斷咽后淋巴結轉移的效果[n(%)]

2.2 對75例患者進行MRI檢查與CT檢查的影像學特點

對這75例患者進行MRI檢查的影像學特點是:MRI信號的強度與原發鼻咽癌信號的強度相似,信號呈T1WI中等信號、T2WI不均勻偏高信號,部分信號可見斑點狀高信號影,進行增強掃描可見明顯的不均勻強化信號。對這75例患者進行CT檢查的影像學特點是:淋巴結邊緣的結節影清晰可見,淋巴結與鼻咽部組織的邊界清晰,進行增強掃描可見明顯的強化表現,部分咽后淋巴結呈現不同程度的壞死,且壞死組織均無強化表現,淋巴結呈環形強化表現。

2.3 對75例患者進行不同序列MRI檢查結果的比較

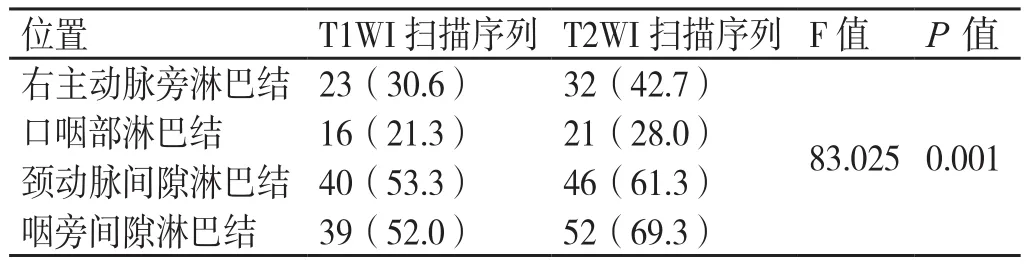

在對這75患者進行MRI檢查時,用T2WI掃描序列對其咽后淋巴結轉移進行檢查的檢出率明顯高于用T1WI掃描序列進行檢查的檢出率,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表2。

3 討論

鼻咽癌是指發生于鼻咽腔頂部和側壁的惡性腫瘤。該病是我國高發的惡性腫瘤之一,其發病率居耳鼻咽喉惡性腫瘤之首。該病患者的常見癥狀主要為鼻塞、涕中帶血、耳內有悶堵感、聽力下降、復視及頭痛等[3]。國內外的許多學者都指出,咽后間隙發生淋巴結腫大與鼻咽癌的轉移有關,癌細胞發生咽后淋巴結轉移與否可以作為判斷鼻咽癌患者預后的標志。根據鼻咽癌的分期標準,觀察頸動脈鞘區的腫瘤是否發生咽后淋巴結轉移,對判斷鼻咽癌的臨床分期具有重要的意義,且直接影響患者的治療效果。本次研究的結果顯示,用MRI檢查診斷鼻咽癌咽后淋巴結轉移的準確率明顯優于用CT檢查診斷該病的準確率,差異有統計學意義(P<0.05),且用T2WI掃描序列對其咽后淋巴結轉移進行MRI檢查的檢出率明顯高于用T1WI掃描序列進行MRI檢查的準確率,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,與用CT檢查診斷鼻咽癌咽后淋巴結轉移相比,用MRI檢查診斷該病的效果更好,且用T2WI掃描序列對該病患者進行MRI檢查的效果更佳。

表2 對75例患者進行不同序列MRI檢查結果的比較[n(%)]

[1]陳奇松,林少俊,潘建基,等.779例鼻咽癌頸淋巴結轉移規律分析[J].中國癌癥雜志,2010,20(1):50-54.

[2]黃軍榮,張玉蘭,張純,等.MR與PET/CT對鼻咽癌咽后淋巴結轉移診斷的對比研究[J].醫學影像學雜志,2013,28(6):846-849.

[3]徐巧玲,陳峰,萬衛星.(18)F-FDGPET/CT在診斷鼻咽癌復發及遠處轉移中的價值[J].中國醫藥指南,2011,9(36):341-344.

R445

B

2095-7629-(2017)6-0109-02

張建華,男,漢族,1978年3月19日出生,籍貫:河北省雄縣,學歷:本科,畢業于河北北方學院,醫學影像學專業,職稱:主治醫師,研究方向:磁共振影像診斷