莫言獲獎,一個漂亮的開局

易丹

越來越多的目光正在關注璀璨的中國文化

從發表第一篇短篇小說《春夜雨霏霏》至今,作家莫言懷著“懷鄉”與“怨鄉”的復雜情感,已經創作了幾百萬字的作品,除了讓他蜚聲海內外的中篇小說《紅高粱》,還有《蛙》《豐乳肥臀》《檀香刑》等厚重的長篇小說。

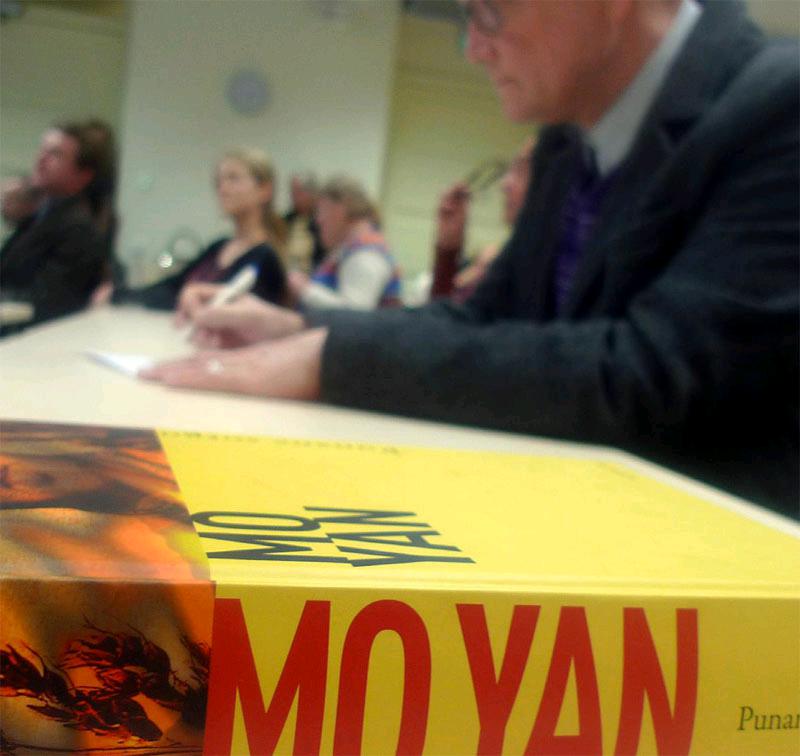

2012年,瑞典皇家科學院宣布,莫言成為首位獲得諾貝爾文學獎的中國本土作家。莫言獲得諾貝爾文學獎,是中國文學史上的重彩之筆,填補了這些年來中國文學在世界最重要文學獎項上的空白。

2014年,莫言等72名文藝界人士出席了習近平總書記主持召開的文藝工作座談會。習近平總書記對在場的文藝界人士給予殷切希望:“堅持以人民為中心的創作導向,努力創作更多無愧于時代的優秀作品。”

習近平總書記強調,傳承中華文化,絕不是簡單復古,也不是盲目排外,而是古為今用、洋為中用,辯證取舍、推陳出新,摒棄消極因素,繼承積極思想,“以古人之規矩,開自己之生面”,實現中華文化的創造性轉化和創新性發展。

莫言曾表示,每一個當代中國作家,都受到中國傳統文學和外國文學的影響,而對他來說,“來自于民間的、老百姓的口頭文學的影響,比這種文本的、通過閱讀得到的影響要更大,意義更加深遠”。

正因如此,莫言立足鄉土,胸懷天下,他對家鄉、對民間的“懷”與“怨”,也是出自于對故鄉的熱愛與依戀。這種“原鄉”情結,也正是中國文學作品可以獨立于世界文壇的文化自信的根本。

莫言作品中的“高密東北鄉”并不是個別中國鄉村,其書寫的人性也不是個別人性,它們是具有普遍性的人類生命存在場域,這也顯示出了一個中國作家對民族性與世界性的把握能力。

中國自古以來就不缺優秀作家、偉大作家、具有世界影響力的著名作家。但由于中西文化差異過大,翻譯溝通等方面存在交流障礙,許多中國優秀文學作品一時難以被外國讀者認識到。

莫言獲得諾貝爾文學獎,為中國作家走向世界舞臺開了個漂亮的局,現在已有越來越多的中國優秀文學作品被譯介到西方并獲獎,如中國科幻作家劉慈欣、郝景芳先后榮獲雨果獎,兒童文學作家曹文軒榮獲安徒生獎等。

莫言獲獎,不僅是作家個人的事,同時也是整個國家和中國文壇的大事。如今,越來越多的目光正在關注璀璨的中國文化。從各地研討會的展開到整個世界對莫言小說的關注,充分表明了中國文化元素正在滲透到世界各地,從而進一步提振著國人的文化自信。

“祖上闊”,也要“自己闊”

更為關鍵和根本的問題在于,如何實現由“祖上闊”到“自己闊”的轉變.endprint