急救護理路徑在現(xiàn)場猝死患者中的應(yīng)用分析

劉珊珊

摘要:目的 觀察急救護理路徑應(yīng)用于現(xiàn)場猝死患者中的臨床效果。方法 選取2013年8月~2016年8月在我院接受治療的現(xiàn)場猝死患者116例作為此次研究對象,將其隨機分為觀察組與對照組,每組患者58例。對照組患者接受常規(guī)急診護理流程,同時依據(jù)醫(yī)囑實施急診搶救的護理工作,觀察組患者則依據(jù)急救護理路徑進行搶救治療,對比分析觀察組與對照組患者的復蘇時間以及搶救成功率等。結(jié)果 通過積極有效的急救護理路徑的搶救,觀察組患者的搶救成功率達到43.10%,優(yōu)于對照組的22.40%。差異有統(tǒng)計學意義,P<0.05,另外在平均復蘇時間以及并發(fā)癥的出現(xiàn)率等方面觀察組均要優(yōu)于對照組,差異有統(tǒng)計學意義,P<0.05。結(jié)論 急救護理路徑應(yīng)用于現(xiàn)場猝死患者中的臨床效果顯著,可以推廣使用。

關(guān)鍵詞:急救護理路徑;現(xiàn)場猝死;成功率;復蘇時間

中圖分類號:R473 文獻標識碼:A 文章編號:1006-1959(2017)24-0152-02

現(xiàn)場猝死可能是多個因素綜合作用的結(jié)果,尤其隨著我國冠心病的發(fā)病率有不斷攀升的趨勢,急性的心臟驟停的出現(xiàn)率也逐漸增加,對在患者心臟驟停的情況下,對其實施高質(zhì)量心肺復蘇手術(shù)是對其實施現(xiàn)場急救的關(guān)鍵[1]。此次研究選取2013年8月~2016年8月在我院接受治療的現(xiàn)場猝死患者116例作為研究對象,分析急救護理路徑應(yīng)用于現(xiàn)場猝死患者中的臨床效果,現(xiàn)報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料

選取2013年8月~2016年8月在我院接受治療的現(xiàn)場猝死患者116例作為此次研究對象將其隨機分為觀察組與對照組,每組患者58例。觀察組58例患者中,男39例,女19例,患者年齡33~68歲,平均年齡(41.36±12.34)歲。對照組58例患者中,男38例,女20例,患者年齡33~69歲,平均年齡(41.98±12.76)歲。觀察組與對照組患者在性別、年齡等一般資料上差異沒有統(tǒng)計學意義,P>0.05,具有可比性。

1.2方法

所選取的對照組患者全部接受常規(guī)的急診護理流程,依據(jù)醫(yī)囑實施急診搶救的護理工作[2]。所選取的對照組患者則依據(jù)急救護理路徑進行搶救,由科室的主任和護士長根據(jù)臨床基本經(jīng)驗等,制定現(xiàn)場猝死患者的急救護理方法[3]。醫(yī)生以及護理工作者在達到現(xiàn)場指揮,依據(jù)心肺復蘇指南對患者的病情實施基本的判斷,確定患者沒有呼吸或者心跳之后即刻實施急救護理路徑。院前現(xiàn)場的第一步需要由護理工作者1 min內(nèi)給予患者清理呼吸道準備,同時開放氣道,同時給予呼吸氣囊,之后由護理工作者或者司機協(xié)助其按壓呼吸氣囊,由醫(yī)生實施胸外心臟按壓的工作。第二步則要求護理工作者在2 min內(nèi)充分建立靜脈通道,2 min內(nèi)實施心電、血氧以及血壓等基本監(jiān)測;同時遵醫(yī)囑使用藥物,另外對患者做好除顫準備,之后根據(jù)患者不同的實際情況具體問題具體分析,有針對性的實施護理。

1.3觀察指標

對比分析觀察組與對照組患者復蘇時間、復蘇之后并發(fā)癥的出現(xiàn)率以及搶救的成功率。

1.4統(tǒng)計學分析

采用SPSS16.0統(tǒng)計學軟件進行統(tǒng)計學分析,計量資料用(x±s)表示,組間差異、組內(nèi)差異采用t檢驗,計數(shù)資料比較采用?字2檢驗,P<0.05時為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結(jié)果

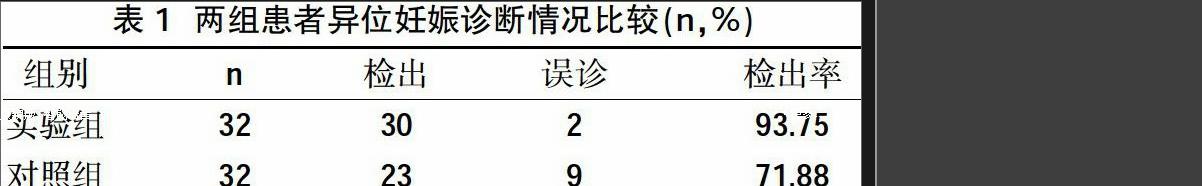

觀察組的復蘇時間、復蘇之后并發(fā)癥的出現(xiàn)率以及搶救的成功率等均要優(yōu)于對照組,差異有統(tǒng)計學意義,P<0.05,見表1。

3 討論

實際上現(xiàn)場猝死是患者有原發(fā)性心臟或者呼吸系統(tǒng)等相關(guān)疾病[4]。對于該種疾病患者而言,心臟停搏和無脈點活動是極其常見的,作為醫(yī)務(wù)工作者是否可以及時有效的提供基礎(chǔ)性的生命支持對患者預后以及搶救成功率等都起到了非常重要的作用[5]。所以需要不斷的優(yōu)化線粗猝死急救路徑,讓現(xiàn)場義務(wù)工作者可以積極熟練的掌握急救的路徑,最大限度的避免在搶救過程中出現(xiàn)慌亂的現(xiàn)象最終耽誤最佳的搶救治療時間[6]。

現(xiàn)場猝死急救護理路徑實際上就是一種臨床護理路徑,其護理的本質(zhì)有針對性實施護理,根據(jù)急診科和猝死患者自身的實際特點具體問題具體分析,有針對性的實施護理[7]。在規(guī)定的時間內(nèi)采取規(guī)范有效的急救護理方法,最終達到預定急救護理目標,其最大目的就是在最佳的搶救時間內(nèi)對患者實施積極有效的護理,縮短冠狀動脈的開通時間[8]。實際上急救護理路徑就是能夠讓護理工作者主動的、預見性的以及標準的沿著路徑的內(nèi)容實施工作。對于急性的心臟驟停的患者而言,在有效的搶救時間內(nèi)實施最基礎(chǔ)的搶救就是幫助患者爭取生命。而這種護理路徑下也要求工作者能夠?qū)⒈粍拥淖o理變成為主動的護理,在時間上預測患者下一步可能出現(xiàn)的問題同時需要準備的工作。

本文研究觀察組58例患者通過急救護理路徑,其搶救的成功率達到了43.10%,優(yōu)于對照組的22.40%,差異有統(tǒng)計學意義,P<0.05,另外在復蘇后并發(fā)癥的出現(xiàn)率以及復蘇時間等方面觀察組均要優(yōu)于對照組,差異有統(tǒng)計學意義,P<0.05。因此,急救護理路徑應(yīng)用于現(xiàn)場猝死患者中的臨床效果顯著,可以推廣使用。

參考文獻:

[1]胡蘇珍,夏海鷗,王國文,等.122例猝死病人的流行病學分析及其對社區(qū)護理工作的啟示[J].護理研究,2013,27(2):182-184.

[2]李佳,徐奕旻,吳瑛,等.心臟性猝死防治院外急救新進展——2013年美國心臟協(xié)會科學年會研究新亮點[J].中國急救復蘇與災害醫(yī)學雜志,2015,22(4):377-379.

[3]王金勇,石武祥,王海波,等.云南不明原因猝死病病區(qū)人群不同猝死頻率與生命質(zhì)量的相關(guān)性研究[J].中華地方病學雜志,2015,34(6):443-446.

[4]錢鈺,殷維瑤,李華,等.過度疲勞狀態(tài)下運動性猝死模型大鼠甲狀腺及心臟功能變化[J].中國組織工程研究,2016,20(49):7356-7363.

[5]陽仁均,殷維瑤,李華,等.力竭運動性猝死模型大鼠運動皮質(zhì)Bax、Bcl-2及腦源性神經(jīng)營養(yǎng)因子的表達變化[J].中國組織工程研究,2016,20(49):7377-7383.

[6]趙洪偉,劉福全,岳振東,等.肝癌動脈栓塞治療中出現(xiàn)的肝靜脈"碘油軌道征"與術(shù)后猝死的相關(guān)性[J].介入放射學雜志,2014,23(11):950-953.

[7]謝佳,張雷.早期心肌缺血猝死患者心肌干細胞及高遷移率族蛋白1、miRNA-206表達的變化[J].中華細胞與干細胞雜志(電子版),2016,6(3):155-159.endprint