當海盜旗遇上槍騎兵

楊合龍+施展

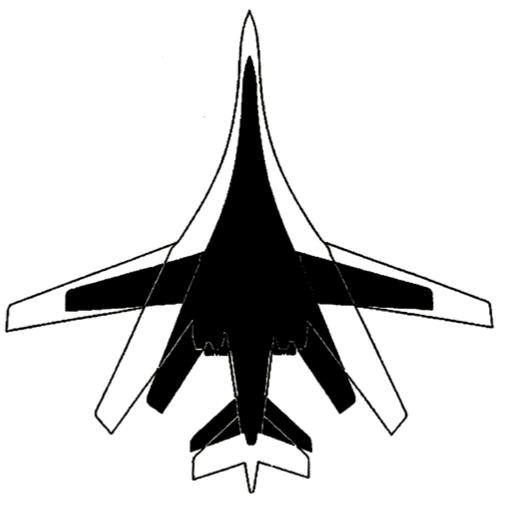

當今世界上現役的可變后掠翼轟炸機共有3種,分別為:蘇聯/俄羅斯圖-160轟炸機、圖-22/圖-22M轟炸機和美國B-1B轟炸機。這其中以圖-160和B-1B最為著名,二者分別為俄羅斯遠程航空兵和美國戰略空軍的核心力量,也是各自“三位一體”核力量不可或缺的重要一環。

研制背景

圖-160是蘇聯圖波列夫設計局(現俄羅斯聯合航空制造集團)于20世紀70年代研制的一款超音速可變后掠翼重型戰略轟炸機,北約賦予代號為“海盜旗”,由于其采用白色涂裝,飛行時機翼舒展、造型優美,因此又被世人賦予“白天鵝”的美稱。圖-160是世界上體型最大、動力最強勁、最具有毀滅性的轟炸機,自1987年進入蘇聯遠程航空兵部隊服役后,一直以空射飛航式導彈作為主要武器,既可以進行高空亞音速巡航,也可以進行低空亞音速或高空超音速突防,在戰區外發射導彈將敵方目標摧毀。值得注意的是,蘇聯人一改不為轟炸機安裝電子對抗系統的習慣,為圖-160配備了大量電子對抗/電子支援系統。雖然俄羅斯在蘇聯解體之后經濟一蹶不振,但圖-160浴火重生,現在依舊是俄遠程航空兵的主干力量。

羅克韋爾B-1B“槍騎兵”是北美航空公司(后與羅克韋爾公司合并,最后被波音公司收購)于20世紀70年代研制的超音速可變后掠翼戰略轟炸機,1974年首飛并于1985年開始進入美國戰略空軍服役,現在依舊是美國空軍的主要力量之一。

很多人第一眼看見圖-160和B-1B時都會產生一個疑問,圖-160是不是復制B-1B的設計方案?這也難怪,兩者看起來實在太像了。由于圖-160出現時間晚于B-1B,因此很多人質疑蘇聯人抄襲了美國人的設計方案。不妨仔細想想,戰后第一代轟炸機設計特點突出飛得高、飛得遠、載彈量大,因此美蘇兩國發展出了B-52、B-36、圖-95等重型轟炸機。進入70年代之后,美蘇兩國意識到面對日益嚴峻的防空威脅,單純靠“飛得高”已經不能保證轟炸機的安全了。此時,只能依靠自身的飛行速度進行超音速突防,同時打開電子對抗系統對敵方進行干擾來保證己方安全。

既然兩國空軍提出的新型轟炸機性能指標十分相似,那么經過兩國設計師不斷試驗、不斷修改而產生的方案頗有相似之處,也就不足為奇了。就好像在自由泳比賽中,明明是各種游泳姿勢都可以使用,那為什么游泳選手都采用同一種姿勢呢?原因就是經過不斷地試驗和訓練,各游泳選手都發現只有這種姿勢是游得最快的。同理,圖-160和B-1B之所以采用如此布局,就是因為這種可變后掠翼和翼身融合技術的方案是最優的。不過,如果仔細觀察兩款轟炸機,區別也較為明顯。

B-1B轟炸機可追溯到20世紀60年代中期的“先進有人駕駛戰略轟炸機”項目(AMSA)。在林登·約翰遜就任美國總統時期,AMSA項目進展的非常緩慢,到了肯尼迪執政時期,這位新總統下令要重新評估此項目。1974年12月23日,B-1A原型機(飛機序列號為74-0158)實現首飛,另外還生產了3架原型機,其中一架被送到測試中心進行機體結構強度測試。20世紀70年代,美國戰略空軍的主力還是50年代研制成功的波音B-52戰略轟炸機,而B-1A的出現從根本上改變戰略空軍力量組成。

AMSA項目遇到的最大問題就是節節攀升的資金投入,即使平攤到合同每一架轟炸機身上,價格依然讓美國人感到難以接受。另外有情報顯示,蘇聯已經研制成功米格-25的改進型米格-31重型截擊機,這款截擊機可以輕松攔截和擊落低空突防的入侵者。基于以上原因,1977年6月30日(1977年財年最后一天),美國總統吉米·卡特取消B-1A轟炸機項目。與之相對應的是,卡特將資金投入到彈道導彈和B-52升級項目中。升級后的B-52可以發射波音AGM-86B空射巡航導彈(ALCM),可在戰區外發射導彈摧毀敵方目標,這種方式即經濟又便于操作,也是一個不錯的選擇。另外,卡特還簽署了“先進技術轟炸機”(ATB)項目,旨在研制能取代B-1A的更先進轟炸機。ATB項目最后發展成諾斯羅普B-2A“幽靈”隱身轟炸機。

不過,這一情況很快就被改變了。1979年,蘇聯開始入侵阿富汗,長達十年的阿富汗戰爭拉開序幕。另外,美國情報部門獲知蘇聯正在研制一款新型戰略轟炸機。在這種情況下,美國國防部開始重啟B-1轟炸機項目,但是有所調整,最后發展成B-1B“槍騎兵”戰略轟炸機。

B-1轟炸機項目從A型到B型,美國設計人員花費巨大精力降低雷達反射面積。B型機還安裝了燃油經濟性更高的通用F101-GE-102型渦輪風扇發動機,航空電子設備也得到了改進,最大起飛重量由180噸增至217噸。羅克韋爾公司和空軍派人去游說國會,希望國會能撥出經費繼續B-1B的研究。但是,國會嚴厲抨擊此項目,削減其研究經費。如此這般,羅克韋爾公司不得不減少機身鈦合金比例,發動機進氣道由可變超音速進氣道改為簡單的固定式進氣道,最大飛行速度也由B-1A的2.2馬赫降低至B-1B的1.25馬赫,武器裝備包括AGM-86B空射巡航導彈、AGM-69A(SRAM)短程攻擊導彈和核彈。羅納德·里根執政后,決定將B-1B當作B-52向ATB過渡的橋梁,但是采購數目由244架縮減至100架。

1983年3月23日,B-1B原型機(飛機序列號82-0001)實現首飛。這架飛機隸屬于羅克韋爾公司,并沒有交付給美國空軍。第一架量產機于1984年10月18日首飛,飛機序列號為83-0065,綽號為“艾伯林之星”。最后一架量產型B-1B(飛機序列號86-0140)于1988年滑離生產線。

圖-160的情況與B-1完全相反。作為當時世界第二強國要發展的戰略轟炸機,由于蘇聯體制與美國不同,圖波列夫設計局根本不用擔心資金的問題。同時,圖-160匹配的發動機、航電系統、武器系統等系統部分研制工作也都開始步入正軌。圖-160的命運并沒有向B-1B那樣一波三折,相反發展的還算順風順水,最終發展成符合蘇聯軍方要求的可在不同高度不同速度下執行高空巡航或低空突防的多用途戰略轟炸機。當B-1B在加利福尼亞州帕姆代爾市開始穩定量產并裝備美國空軍時,圖-160還在喀山飛機制造廠進行各種測試。由于蘇聯解體以及后來俄羅斯包括烏克蘭等原蘇聯加盟共和國經濟一蹶不振,圖-160總產量也就只有區區35架。

雖然俄羅斯現在一直打算重啟圖-160生產線,但直到今天,其遠程航空兵裝備數量只有區區一個航空團16架圖-160,還不到B-1B裝備數量的15%。1994年9月23日至25日,為紀念解放烏克蘭波爾塔瓦50周年,美國派出一支大型代表團,其中包括1架B-1B。當時,烏克蘭普里盧基基地第184航空團裝備有圖-160。所以,這次是圖-160和B-1B的第一次“相遇”,兩國的飛行員和地勤人員可以第一次近距離比較這兩款可變后掠翼轟炸機。

技術對比

前文已經提過,這兩款轟炸機外形非常相似,均采用翼身融合技術和可變后掠翼布局。雖然機組成員均為4人,但是職能卻不同——圖-160的4名機組成員分別為正副駕駛員、領航員、武器系統操作員,而B-1B對應的是正副駕駛員、武器系統操作官和防御系統操作官。B-1B水平尾翼為全動式,機鼻安裝有一對小型全動式活動前翼——被稱之為“低空乘坐控制”葉片,后續又改稱為“結構模式控制系統”,可自動緩解低空高速飛行時亂氣流引發的顛簸。圖-160沒有安裝擾流片,推測低空突防并不是其主要作戰模式。另外,這兩型轟炸機的起落架設計方案也完全不同。

圖-160遠比B-1B更大更重,前者發動機總推力是后者發動機的2.35倍——分別為100000千克力和42440千克力。由于B-1B采用固定式進氣道,因此最大飛行速度限制在1.2馬赫。從作戰角度來看,轟炸機達到1.2馬赫似乎也足夠了,但是圖-160在高空巡航時,居然能達到1.5馬赫。這主要歸功于圖-160采用了超音速可調節進氣道、澎湃的動力和優良的氣動外形。雖然圖-160比圖-22M3“逆火”更重更大,由于氣動外形設計的更為優良,因此飛行阻力反而更小。

圖-160共有3個后掠角度可供調節,這一點和米格-23殲擊機有些相似:20°后掠角位置用于起降,37°后掠角位置用于高亞音速巡航,65°后掠角位置用于超音速巡航(此時飛機內側襟翼會向上豎起,形成一個大翼刀)。B-1B原先有4個后掠角度可供調節,15°后掠角位置用于起降,25°后掠角位置用于飛機爬升和巡航,55°和67.5°后掠角位置用于低空高速突防。1998年,45°后掠角試驗取得成功,在這個角度下B-1B的最大速度可達到0.9馬赫。B-1B機翼控制系統非常先進,可做到無級變換,但實際使用時只能選擇上述五個后掠角角度,其他角度不允許用于連續飛行。

圖-160可選擇高空超音速巡航或低空高亞音速突防,在不同飛行模式下,均可實現最大航程,機組可根據任務或飛行距離的遠近選擇不同飛行模式。圖-160主要機載武器為Kh-55SM空射巡航導彈,現在已經開始換裝新型Kh-555和Kh-101/Kh-102空射巡航導彈。由于預算限制,B-1B不能掛載AGM-86B空射巡航導彈——因為需要對B-1B機體進行改造,另外航電設備也需要升級。1994年,美國開始陸續將AGM-69A退出現役,因為這款導彈已經到了保存期限,彈體內的固體推進劑開始慢慢分解失效。所以,現在B-1B基本處于無空射巡航導彈可用的狀態,只能掛載精確制導炸彈或B61/B83核彈。

1996年,美國計劃升級現有的通用動力公司AGM-129A巡航導彈為B-1B使用,也曾計劃升級波音公司AGM-131A,但該計劃于1991年9月取消。如今,升級后的B-1B可掛載JDAM制導炸彈、風修正彈藥布撒器(WCMD)和雷聲公司AGM-158聯合防區外空地導彈(JASSM)。2007年,B-1B開始掛載洛·馬公司“狙擊手”XR激光照射指示吊艙,并對飛機航電設備進行升級,包括ALE-50型拖曳誘餌系統和抗干擾電臺。

直到第一次海灣戰爭快要結束時,美國人才對B-1B進行改裝以掛載常規炸彈,并參與了部分作戰行動。圖-160在設計之初就考慮到掛載常規彈藥,并安裝有OPB-15T型光電投彈瞄準具(后在圖-160M的改裝中取消)。雖然圖-160有能力掛載常規炸彈,但其主要武器還是各型飛航式導彈,掛載常規炸彈的工作則有圖-22M承擔。

兩型轟炸機的炸彈艙區別較大:B-1B共有3個彈艙(成倒“品”字形),2個彈艙位于B-1B翼盒內,第3個彈艙位于機身后方;而圖-160有2個大型彈艙,尺寸比B-1B和圖-95MS要大得多。B-1B前機身、機身中段、機尾共有6個掛點,可掛載巡航導彈,圖-160則利用旋轉掛彈架全部將導彈掛載在彈艙中,這樣可減小飛機雷達反射面積和飛行阻力,從而增加航程并降低被探測到的概率。

B-1B的航電設備非常先進,包括西屋公司研制的AN/ ALQ-161合成孔徑雷達和綜合防御系統。根據國外文獻記錄,俄羅斯和烏克蘭在參觀過B-1B的飛行座艙后非常震驚——B-1B采用的是當時最先進的電子飛行儀器系統,而圖-160還在采用傳統的飛行儀表。對于機組成員舒適性和人體工程,兩款轟炸機都差不多,圖-160甚至有小型廁所和食物加熱器。

俄羅斯國內以及世界上較為知名的航空工程師都認為,在理論上圖-160的飛行性能比B-1B和B-2A更出色。但理論是一回事,實際又是另外一回事。首先,圖-160剛剛交付蘇聯空軍服役時,B-1B早已裝備美國空軍形成作戰能力。其次,由于圖-160機體結構限制,圖波列夫設計局對轟炸機的速度、高度、過載均作了限制。最后,由于蘇聯解體,俄羅斯和烏克蘭經濟低迷,早已失去了往日紅色帝國的榮耀,圖-160缺少零部件、燃油,機組成員也缺乏訓練。因此,B-1B的作戰能力遠比圖-160更強。雖然B-1B和圖-160均裝有受油管,但美國飛行員每周都會進行例行加受油訓練,如此高的訓練頻率讓蘇聯/俄羅斯空軍望塵莫及。進入21世紀后,隨著俄羅斯經濟開始恢復,圖-160機體狀態和作戰能力開始慢慢恢復,俄遠程航空兵也開始恢復自1992年取消的例行戰略值班。

由于圖-160和B-1B結構較為復雜,因此其發動機和航電設備屢受可靠性問題的困擾。B-1B之所以在海灣戰爭前期沒能參戰,就是因為發動機出現故障致使全部停飛。據統計,100架B-1B中已經有10架因故障而墜毀——故障率高達10%,而圖-160故障率為5.88%。

參加實戰

從實戰方面來看,B-1B首次參加實戰是1998年12月的“沙漠之狐”行動,1999年參加空襲南聯盟的行動,2001參加打擊阿富汗塔利班武裝行動,2003年參加第二次海灣戰爭。從參與空襲行動次數來看,B-1B遠高于圖-160。而圖-160加入蘇聯/俄羅斯空軍之后從沒參加過實戰,即使是在2008年俄格沖突中,由于格魯吉亞境內沒有適合圖-160轟炸的目標,因此執行轟炸任務的是圖-22M3。

俄羅斯空軍第37 集團軍前指揮官米哈伊爾·M·奧帕林中將曾說:“我十分敬重在20世紀80年代至90年代初為遠程航空兵研制戰略轟炸機的技術人員。圖-95MS與圖-160通過技術升級與機體延壽,完全能符合新世紀的作戰要求,畢竟圖-160還有很大的潛力可供挖掘。這些轟炸機不僅在硬件上絲毫不遜于西方戰略轟炸機,某些方面還更勝一籌。之所以這么說,是因為我曾研究無論是‘朋友還是敵人的戰略轟炸機。我曾駕駛過B-52,也曾體驗過B-1B的飛行模擬器,我覺得圖-95MS尤其是圖-160的飛行性能更出色。”

俄羅斯空軍遠程航空兵司令彼得·S·杰涅金上將曾說:“你想用圖-160和哪一款飛機進行對比呢?是圖-95?還是安-124?我覺得最好的答案是B-1B‘槍騎兵。1992年5月,我曾3次坐在B-1B左側駕駛座位上飛越內華達沙漠,飛機上方則是1架KC-135加油機。我曾與美國空軍轟炸機聯隊司令官合影,并在照片后面簽下自己的名字。圖-160和B-1B都是出色的轟炸機,駕駛她們的人都是值得尊敬的對手,這也是俄羅斯和美國要成為朋友而不是對手的原因,我想美國人也應該能意識到這一點。”