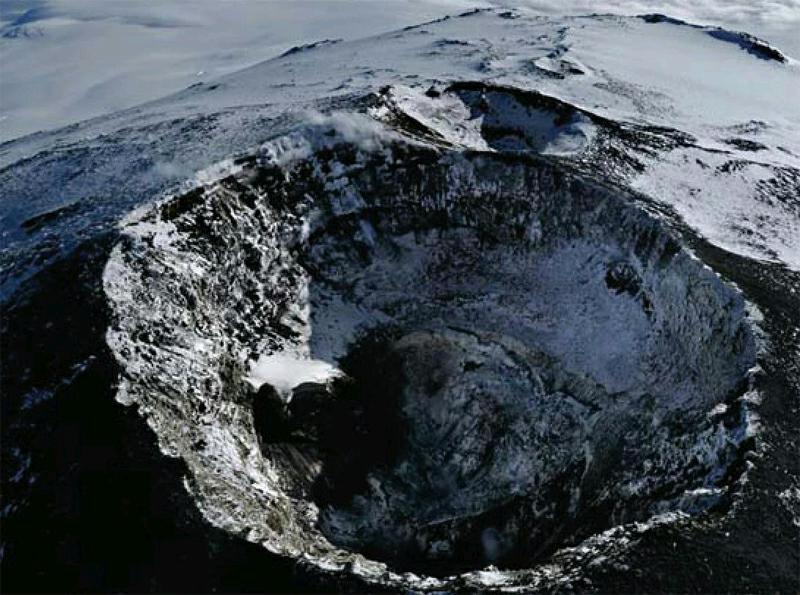

南極洲也有火山

海底火山世界呈現很多種形式,但很少得到研究。而地球上一些最大的火山恰恰藏身于海洋,但是一直到現在,我們對它們還是不甚了解。2013年年底,我們才知道處在南極邊緣的火山的一些特點,雖然按照地質物理常識,它們不該在那里。

南極的瑪麗·伯德地地域冰天雪地,一望無際,寒風刺骨——這就是南極洲通常的景觀。但是,這個冰的世界并不總是寒冷的,甚至在其表面還經常冒出火焰。冰與火這種離奇組合在南極并不罕見。環繞南極的大海海底,火山遍地皆是。其中一座現在還蠢蠢欲動,呈現活躍狀態,其他的則早就平息無聲。處在南極瑪麗·伯德地附近的火山群分布在阿蒙森海深度為1600米到2400米的海底,屬于死火山。因為科學考察船很難接近這些被淹沒的火山,它們至今沒能被很好研究。

阿蒙森海海底火山群很奇特,它們的誕生與傳統的有關火山地質物理的認識有著很大不同。

科學家將火山分成兩大類,一類在地球巖石的接縫處形成,巖漿從這里奔流而出,很容易就流到了地球表面;一類分布在巖石下面,科學界通常將這類地點稱為“熱點”。“熱點”是地幔中相對固定和長期的熱物質活動中心,它們向活火山提供富集各種微量元素的巖漿。隨著“熱點”上方的巖石圈板塊不停運動,先形成的火山從“熱點”處移開并逐漸熄滅成為死火山,新的火山又在“熱點”上方形成,然后移開,結果就形成了一串年齡定向分布的線狀火山鏈。這類火山活動時,熔巖向外溢出,無地震發生,因此,由此形成的火山鏈也叫無震海嶺。在這里,“熱點”從地幔深處凸起,將地殼燒穿。這種火山最為典型的就是夏威夷群島的火山。夏威夷天皇海嶺火山鏈的走向實際上記錄了太平洋板塊的運動方向:在4000萬年前是從南向北沿NNW(北—西北)向運動,最晚在2600萬年以后轉變為從東向西沿NWW(西北—西)向運動。

但是,瑪麗·伯德地沿岸的水下火山并不是這樣。它們附近并沒有板塊邊界,而地球內部灼熱的物質也沒有流向它們。科學家對這里進行的地質化學分析呈現一種令人感興趣的現象。從這些水下火山流出的熔巖成分依然具有典型“熱點”火山的成分。此外,瑪麗·伯德地火山群的化學特征接近南極中部火山的化學特征,甚至與新西蘭群島上的火山的特征相似。這究竟是怎么回事呢?

不久前,科學家才對南極水下火山的奇特現象做出了可接受的解釋。

今日的南極洲是1億年前古生代和中生代初期南半球龐大的岡瓦納大陸的遺址。一股巨大的熾熱物質流(即地幔柱,是地球深部地幔熱對流運動中的一股上升的、圓柱狀固態物的熱塑性流,從軟流圈或下地幔涌起并穿透巖石圈而形成的熱地幔物質柱狀體。它在地表或洋底露出時就表現為“熱點”。“熱點”上的地熱流值大大高于周圍廣大地區,甚至會形成孤立的火山)從地幔

深處突起,橫穿過去,落入兩個新大陸——南極洲和“新西蘭洲”。如今,只有新西蘭各島離開了“新西蘭洲”。

當時,兩個新大陸從地幔柱開始朝不同的方向漂移,它們的“底部”都沾滿了從地幔深處噴出的物質。后來,這些物質向上擠出,穿透地殼,從南極和新西蘭的火山口噴射出來。這就是為什么這些火山相距很遠,但噴出的熔巖化學成分完全一樣。要知道,熔巖某個時候就是從同一個“熱點”流出的。

這就是上面提到的瑪麗·伯德地地下火山嗎?不,因為它們不在南極大陸,而是在遠離南極洲的另一個地方。它們是在海洋巖石地臺上形成的。但是地幔物質從不甘心寂寞,總是從一個地方流到另一個地方。就這樣,接近南極表面的物質流獨自泉涌般地沖離大陸,在不同的地方燒熱海洋板塊,并且為這里的水下火山補充物質。

在瑪麗·伯德地周圍,這些火山大約在6000萬年前就已經形成,灼熱的巖漿通過板塊裂縫流出。某個時期,在南極洲海岸附近的火山噴發物形成了一連串就像大西洋加納利群島那樣的島嶼。但是,火山活動已經停息。經過幾百萬年的海水沖刷腐蝕,這些由火山物質構造的島嶼已經被磨損得面目全非。但是這些死火山的根部和框架依然保留下來,深深地淹沒在海水下。

這就是令人著迷的南極洲畔水下火山的歷史。這一事例再次說明,目前我們還遠遠沒有了解地球火山的形成過程。尤其是這些水下的火山還沒有引起科學家足夠的重視和研究。但是,每一次的新發現,都會使我們的認識提高一步。