政府質量如何影響居民遷移:基于CHNS數據的分析

郝 斌,孟育萱(.上海交通大學 國際與公共事務學院,上海 00030;.中央財經大學 中國金融發展研究院,北京 0008)

政府質量如何影響居民遷移:基于CHNS數據的分析

郝 斌1,孟育萱2

(1.上海交通大學 國際與公共事務學院,上海 200030;2.中央財經大學 中國金融發展研究院,北京 100081)

筆者采用CHNS的2009年和2011年數據,基于Tiebout模型,運用Logit回歸分析方法,在分別控制了地區效應、年份效應和城鄉效應的前提下,測度了政府質量對居民遷移的影響。研究發現,政府質量的提高會促進居民遷入;居民遷移更看重政府在文化政策、經濟情況和衛生狀況的質量,對環境保護與治理質量還缺乏應有的關注度;中國居民遷移有其特定原因,居民遷移行為也存在諸多不理性因素。因此,隨著中國城市化進程的加快,需要平衡跨區域的政府質量,引導居民遷移向著理性化方向發展。

政府質量;政府效率;居民遷移;CHNS數據;Tiebout模型

一、文獻綜述

政府作為國家權力的執行機關,是公共行政權力的象征。政府對整個社會的作用包含兩個方面:一方面,政府在一定程度上監督和控制經濟活動,矯正市場失靈。另一方面,政府自身也為社會提供部分物品和服務。高質量的政府可以在兩者之間找到平衡點,充分發揮其配置資源、調節收入分配、穩定經濟和發展經濟的職能。而低質量的政府則無法較好地平衡這兩者之間的關系,不僅無法合理而適當地提供公共品,其作為一個組織自身也可能會產生組織失靈,進而影響整個社會的福利水平。因此,政府只有在矯正市場失靈和組織自身內部這兩個層面都達到最優,才能促進社會福利最大化。而在政府實現社會福利最大化之后,居民常常通過“用腳投票”的方式選擇政府服務與稅收的精確化組合來實現個人效用的最大化,即居民通過遷移的方式選擇最有利于自己的居住地。可見,政府質量對居民遷移有著一定的影響。

那么,究竟政府質量是否是影響居民遷移的重要因素?現有研究證實,政府質量顯著地影響著當地居民的幸福感[1],而幸福感被普遍用來直接衡量社會福利[2]。政府質量的高低除顯著影響居民幸福感外,還與中國地區經濟增長存在顯著的相關關系[3]。而經濟增長的能力對居民遷移存在影響在學術界已經基本達成一致。居民基于在有限的收入情況下的目標函數是追求消費福利最大化,因而在抉擇是否移居到另一城市時,預算約束下的福利最大化是其遷移抉擇的主要權衡問題[4]。而居民的遷移反過來也會影響經濟的增長,從而改善政府質量[5]。

政府質量既然作為影響居民遷移的重要因素,那究竟應該如何來衡量政府質量?當前,國際上對于政府質量的定義莫衷一是,因為政府質量作為國家治理體系和治理能力現代化的結構性替代指標,是一個由多個指標組成的多維度概念[6]。根據世界銀行對政府質量所做的定義,政府質量既包括官員的選舉、監督和輪換等國家權威實施過程中的一些慣例和制度,也包括公共政策的有效制定以及實施的能力等政府宏觀調控經濟與社會事務所運用的制度狀態等[7]。但由于數據獲取難度等多方面的原因,現有文獻在衡量政府質量時所用的指標則相對較少,一般而言,國際上普遍使用政府效率、公共物品供給、公共服務供給、財產權利保護、腐敗等指標來刻畫政府質量[8]。在中國,由于信息披露不充分等約束的存在,研究所使用的指標則更少[9],有的研究僅使用了政府效率、公共物品供給和財產權利保護來刻畫政府質量[10]。

在當前的研究條件下,關于中國居民遷移的理論研究仍然取得了豐碩的成果。研究表明,中國的居民遷移顯著地受地方公共支出差異的影響。這些學術研究成果無疑提供了諸多理論經驗,使得各級地方政府開始關注公共物品的供給,對地方政府政策的制定提供了有益的啟示。但是,上述研究成果目前僅局限于公共物品對居民遷移影響的層面,未把政府作為一個組織進行考察。事實上,政府除供給社會公共物品外,其他質量指標也顯著影響著居民在該社區的生活質量,進而影響著潛在的居民遷入(或遷出)。因此,從整體上考察政府質量對居民遷移的影響會更加全面。并且,當前關于政府質量和居民流動的研究大多基于省級數據,但根據中國實際國情,一個省內部的政府質量差異往往也很大,用省級數據顯然無法充分刻畫政府質量對居民遷移的影響。

基于上述考慮,筆者將采用涵蓋五十多個城市(縣)的政府質量指標和大樣本微觀調查數據(CHNS2009年和2011年數據),系統評估政府質量對居民遷移的影響。結合中國的數據,將“用腳投票”的理論與中國實際相結合,同時兼顧各省市之間的異質性,并將公共物品供給的理論擴展到了政府質量的層面,具有一定的創新性。因此,這一研究成果除可以發展“用腳投票”模型外,對各級地方政府制定和修訂政策,提高政府質量也有一定的借鑒意義。

二、政府質量與居民遷移:理論假說

已有研究表明,政府質量影響居民遷移行為和水平可能主要是通過以下這四種機制:

第一,政府質量通過影響經濟發展從而影響居民遷移。政府的組織結構作為一個社會最基本也是最重要的制度,對國家與社會的發展,尤其是經濟的發展具有舉足輕重的影響。一般而言,當政府質量下降,經濟績效降低[11],而政府效率的提高,則帶動經濟增長數量的提高[12]。因此,政府質量不僅可以成功解釋過去1 000年歐洲各國的興衰成敗,還可以解釋最近幾十年世界各國在經濟發展等方面所表現出的差異[13]。正是由于政府質量在經濟發展上所具有的這種影響力,才能夠最終影響居民遷移。因為,經濟發展是居民幸福感的重要來源。經濟發展一方面促進居民當前收入提高,另一方面,促使居民對未來的收入預期持樂觀態度。在當前收入增加與未來收入預期樂觀的雙重作用下,居民有可能獲得更高的主觀幸福感[9]。而對這種主觀幸福感的追求,恰恰是影響居民遷移的重要因素之一。由此可見,經濟發展通過影響居民的主觀幸福感,從而最終對居民遷移產生影響[14]。因此,我們可以得出,政府質量可以通過影響經濟發展的路徑影響居民遷移。因為,對于遷入地而言,當地居民的平均收入水平越高,對遷移居民的吸引力越大,居民越有可能遷居;對于遷出地而言,當地居民的平均收入水平越低,那么居民遷居其他地區的可能性越大[15]。正是在可以獲得較高當期收入和未來收入這一因素的影響下,一個地區經濟發展水平的高低成為居民遷入或遷出該地的重要動因。

第二,政府質量通過影響收入分配公平程度從而影響居民遷移。居民對自己收入的評價,很大程度上取決于與該地區內其他個體收入的比較。當居民在這種比較的過程中發現自己身邊存在收入分配不公現象,就很容易導致居民的幸福感降低。同時,如果收入分配不公導致社會階層流動性變弱,居民的幸福感則會進一步降低。而居民收入分配公平程度與政府質量的高低密切相關。一方面,低質量的政府,可能導致政府質量與居民收入分配不公現象之間的惡性循環。低質量的政府可能由于存在扭曲的政府收入來源和支出結構從而惡化該地區的收入不平等現象。同時,低質量的政府所引發的社會收入不平等現象也會反過來加劇政府質量的惡化。這種惡性循環最終可能導致階層的固化,從而最終降低居民的幸福感。另一方面,高質量的政府則會盡可能地避免低質量的政府所存在的上述問題,從而實現社會相對公平,激勵居民提高收入和生活質量,同時維護社會穩定和社會良性競爭,最終打破階層之間的固化,促進居民流動性的增強。已有研究表明,在中國,提高政府質量能夠顯著縮小和改善居民收入分配的不平等和收入機會的不平等[16]。因此,政府質量通過影響收入分配公平程度進而影響當地居民的遷移。一般而言,高質量政府所在地往往成為居民的遷入地,而低質量政府所在地則正好相反。

第三,政府質量通過影響居民生活質量從而影響居民遷移。隨著居民當期收入水平和未來收入預期的提高,居民會對公共服務和公共產品的供給產生更高層次的需求。高質量的政府可以提供最優的公共服務和公共產品,使居民在滿足日常物質生活需要的同時,滿足更高精神層面的需求,進而顯著提高居民的生活質量。而低質量的政府則恰恰相反。因此,居民為了享受更優質的社會服務和公共產品,會選擇遷移到高質量的政府所在的城市。在對當前居民遷移的研究中發現,公共服務和公共產品中的文教、衛生和社會保障支出差異對人口遷移的影響相對較大[17]。例如,后代教育會影響居民的跨區域遷移行為,而推進基本公共服務均等化,減輕居民在城市撫育后代的教育成本,會促進居民舉家遷移[18]。也有研究發現,城市醫療衛生和文化服務公共品供給對城鄉人口遷移均存在正向效應[19]。因此,政府可以通過設置社會服務和公共產品的消費門檻來影響居民的生活質量,從而最終影響人口的遷移方向[20]。

第四,政府質量通過影響居民各項權利,尤其是居民的財產權利和人身權利在內的各種權利的保護從而影響居民遷移。對自身及家庭權益保護的關注,也是居民遷移過程中考慮的一個重要因素。高質量的政府會更加注重居民權益的保護,提供各種相應的公共服務,使得該地區的居民可以更充分發揮個人主觀能動性,實現自身價值,而低質量的政府有時則對居民權益的保護持消極態度,從而影響居民個人主觀能動性的發揮以及自身價值的實現。正是高質量的政府與低質量的政府在居民權利保護上所存在的差異,對居民的遷移產生了一定的影響。

三、模型、變量與數據

(一)回歸模型

為了衡量政府質量對居民遷移的影響,我們設定了如下的基準回歸方程:

(1)

(二)變量定義

1.居民遷移

本文用來衡量居民遷移的指標,來自被訪者對調查問題“您的老家”和“調查城市”的回答。變量Movement的賦值是0和1。老家所在地與居民所在地在一個城市,賦值為0;老家所在地與居民所在地不在一個城市,賦值為1。

2.政府質量

對于政府質量的衡量選擇空氣質量達標天數(Airquality)、建成區綠化覆蓋率(Builtup)和每百人公共圖書館藏書量(Library)來表示政府的公共物品供給效率。度量政府管制質量有三個指標,包括工業固體廢物綜合利用率(Inrecyle)、污水集中處理率(Watertreat)和生活垃圾無害化處理率(Wastetreat)。科教支出用當年的兩個指標來衡量,分別是科學技術支出(Extech)和教育支出(Exedu)。

3.控制變量

考慮到居民的跨區域遷移行為還可能受到其他控制變量的影響,包括其個人和家庭特征,以及一些宏觀環境變量等。因此,我們對這些變量進行了控制:是否為少數民族(D_Minor),漢族賦值為0,其他民族賦值為1;是否是大專或以上學歷(D_Edu),大專及以上學歷賦值為1,否則為0;現在是否有工作(D_Job),有工作取值為1,否則為0;過去一年平均每月的收入(Monincome);過去一年的總收入(Yeaincome);年齡(Age);地區層面的宏觀環境變量包括當地當年的人均地區生產總值(Pergdp)。除此之外,我們還在回歸方程中控制了東部和中西部城市虛擬變量,年份虛擬變量,以及農村和城市虛擬變量。

(三)數據描述

本文所使用的微觀樣本數據均來自于2009年和2011年的中國健康與營養調查(CHNS)項目。該項目由中國疾病預防控制中心營養與食品安全所和美國北卡羅來納大學人口中心合作,通過追蹤調查的方式,對經濟發展程度、公共基礎設施建設、社區數據等方面展開調研,研究中國社會的經濟轉型和計劃生育政策對國民健康和營養狀況的影響。在刪除了數據缺失的被訪問者之后,最終樣本涵蓋了東中西部57個城市(縣)。同時,這57個城市(縣)地理分布較為均勻,其中,東部城市(縣)有26個,包括北京市、沈陽市、營口市、瓦房店市、恒仁縣、清源縣、朝陽市、香坊縣、雙城縣、雙鴨山市、集賢縣、安達市、富錦市、上海市、蘇州市、揚州市、沭陽縣、泰興縣、海門縣、金湖縣、濟南市、泰安市、鄒縣、莘縣、諸城縣和文登縣;中西部城市(縣)有31個,其中包括鄭州市、鶴壁市、禹縣、羅山縣、滑縣、開封縣、沙市、十堰市、天門縣、棗陽縣、蒲圻縣、紅安縣、長沙市、岳陽市、阮陵縣、漣源縣、郴縣、沅江縣、南寧市、梧州市、容縣、扶綏縣、蒼梧縣、玉林縣、貴陽市、凱里市、清鎮縣、印江縣、惠水縣、畢節縣和重慶市,這表明本文的研究樣本具有一定的代表性。上述樣本城市(縣)的宏觀統計數據,都來自2009年和2011年的各城市統計年鑒。

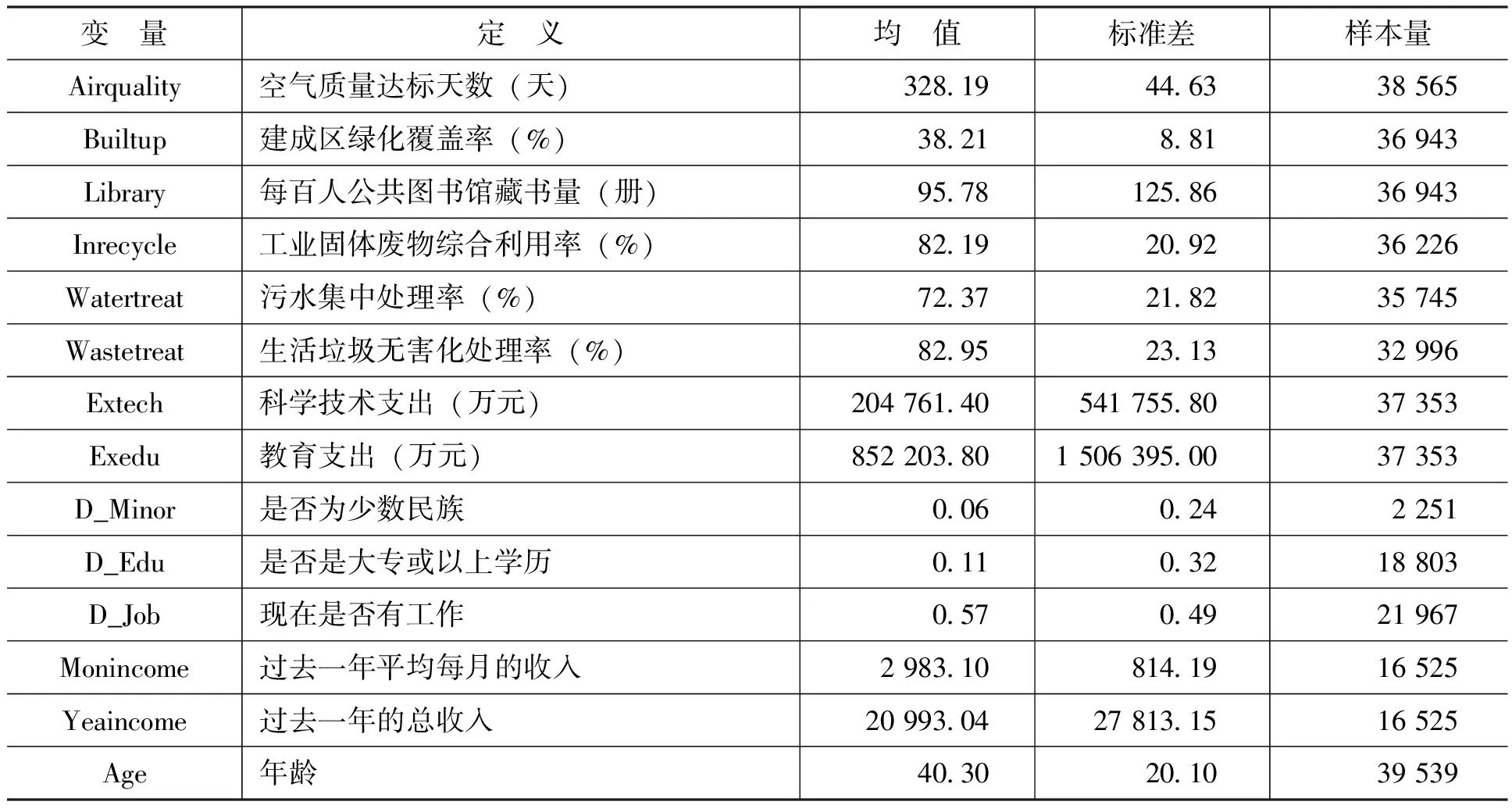

表1匯報了主要變量及其描述性統計結果。結果顯示,樣本城市的各分項政府質量得分標準差,包括每百人公共圖書館藏書量、建成區綠化覆蓋率、空氣質量達標天數、教育支出、科學技術支出、生活垃圾無害化處理率、污水集中處理率和工業固體廢物綜合利用率,分別是125.86、8.81、44.63、1 506 395.00、541 755.80、23.13、21.82和20.92。說明建成區綠化覆蓋率的差異最小,科學技術支出的差異最大。

其他變量的統計結果顯示,被訪問者中少數民族占6%,大專及以上學歷占11%,現在有工作的占57%,過去一年的總收入平均為20 993.04元,年齡平均為40.30。宏觀經濟指標中人均地區生產總值的標準差為25 665.62元。表明筆者選擇的樣本差異性明顯,具有代表性。

表1 變量描述性統計

四、具體分析

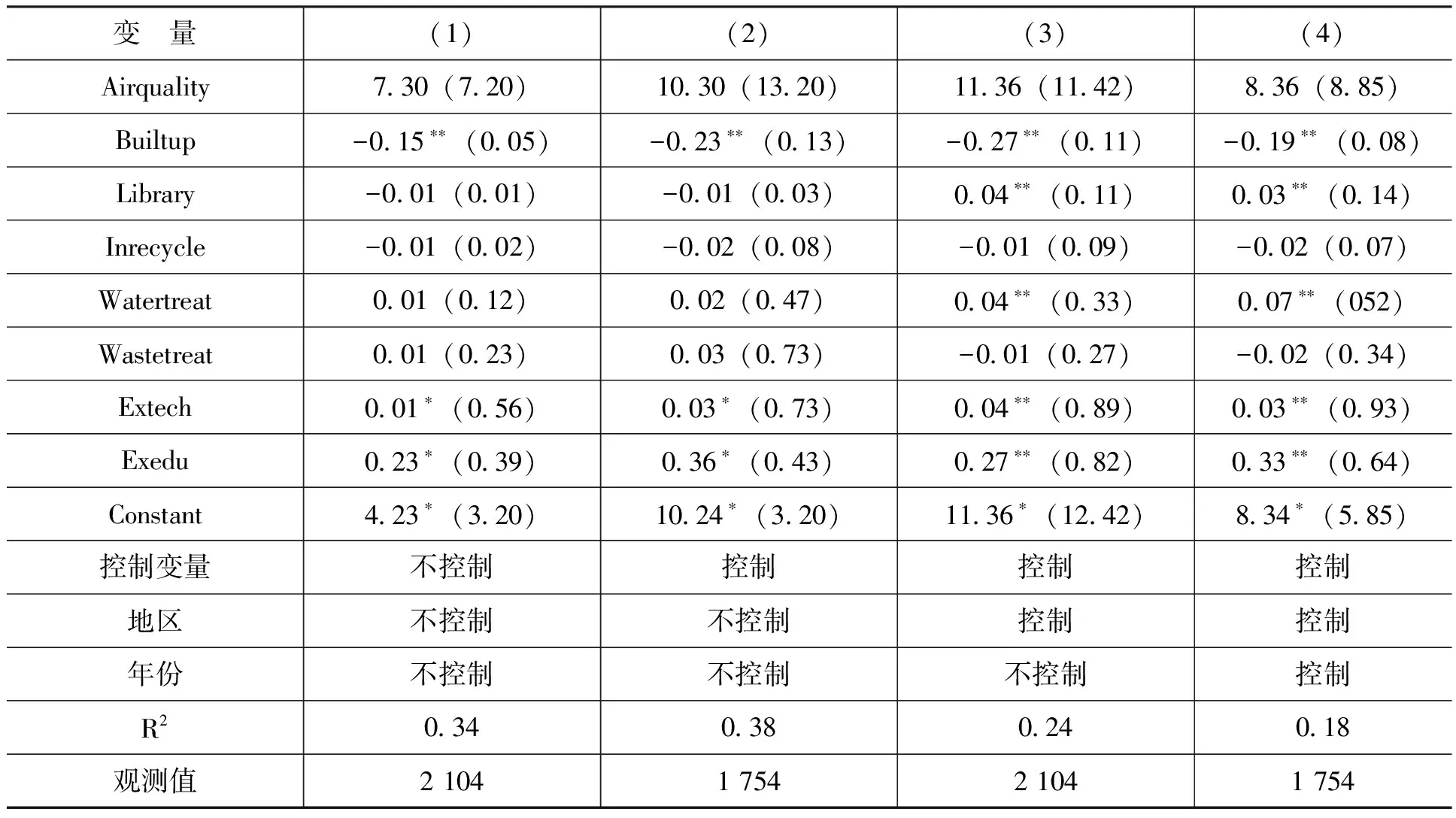

首先,筆者通過Logit回歸檢驗,控制了省份效應、年份效應(2009年和2011年)和城鄉效應,檢驗每百人公共圖書館藏書量、建成區綠化覆蓋率、空氣質量達標天數、教育支出、科學技術支出、生活垃圾無害化處理率、污水集中處理率和工業固體廢物綜合利用率這些指標對居民遷移的影響,結果如表2所示。

表2 政府質量對居民遷移的影響

注:括號內數據為標準誤,***、**和*分別表示在1%、5%和10%水平上顯著。

結果表明,建成區綠化覆蓋率、教育支出和科技支出與居民遷移高度相關,其他指標則未顯示相關關系。建成區綠化覆蓋率與居民遷移呈反方向變動,看起來比較不合常理,但其實較為符合實際情況。綠化覆蓋率在某種意義上反映出的是經濟發展密度,以中國的現階段發展特點來看,一般建成區綠化覆蓋率低的城市地區是經濟較為發達、人口密度較大的城市地區,相反,建成區綠化覆蓋率高的城市地區則是經濟較為落后、人口密度較低的城市地區。兩者的對應關系與發達國家呈現出相反態勢,這正是中國目前社會現狀的客觀反映。科技支出對居民遷移呈現出負相關關系,這與我們的一般認知也存在差異。一個可能的解釋是教育支出只是一個時點的截面數據,而教育本身是一個固定成本較大、可變成本較小的投入,教育支出數量較大只能說明該地區教育基礎設施建設還尚不完備。科技支出數量與居民遷移呈現正相關關系,這點與我們的一般認知相一致。科技受區位因素影響較大,一般發達的地區科技水平比較高,反過來科技水平較高的地區對科技也更加重視。科技支出與居民遷移的正相關關系顯示出中國居民遷移一個新的趨向,那就是向技術密集型的地區流動。

為了克服方程中個人因素的影響,我們在Logit回歸中增加了個人家庭特征和宏觀環境變量。個人家庭特征包括民族指標、學歷指標、工作指標、收入指標和年齡指標。宏觀環境變量指標包括當地當年的人均地區生產總值。結果如表2第(2)列所示,在增加了個人家庭和宏觀因素指標后,整個模型的擬合度提高了。而且除上述的三個指標外,每百人公共圖書館藏書量和污水集中處理率對居民遷移的影響也顯著。這說明加入個人家庭特征和宏觀經濟因素后的模型更加科學。

每百人公共圖書館藏書量與居民遷移存在正相關關系,這與我們之前分析的結果是一致的,人均藏書量可以衡量一個地區的教育存量,存量越大的地區教育水平越高、城市文化底蘊越濃厚。污水集中處理率與居民遷移呈現正相關關系,這在加入個人家庭因素后變的顯著的一個可能的解釋是居民遷移開始考慮地方衛生健康水平,衛生健康水平高的地區對居民的吸引力相對更大。

為增強我們經驗分析的可靠性,我們分別控制了地區和年份,結果表明,各個變量的系數仍是顯著的。以上分析表明,政府質量確實影響了居民遷移行為:政府質量通過公共服務水平、經濟績效、生活成本等因素來影響居民的生活水平,進而影響居民的遷移決策。

五、結 論

經濟增長和政府政策的區域差異性造成了居民的跨區域遷移現象,這種現象反過來也會影響到區域經濟增長和政府政策。基于Tiebout模型的思想,我們提出了政府質量對居民遷移存在影響的假說,用公共物品供給效率、管制質量和科教支出等三個維度共八個指標來刻畫政府質量這一概念,然后使用Logit回歸的方法,分析了各指標對居民遷移的影響。

結論表明,建成區綠化覆蓋率、教育支出、科技支出、每百人公共圖書館藏書量和污水集中處理率與居民遷移具有顯著地相關性。具體來說,建成區綠化覆蓋率與之呈負相關關系,科技支出、每百人公共圖書館藏書量、教育支出和污水集中處理率與之呈正相關關系。

本文的研究說明,政府質量很可能是影響中國居民遷移的一個重要因素。首先,從目前來看,文化政策、經濟情況和衛生狀況是居民遷移較為關注的因素。這也為地方政府改善公共服務提供了方向。其次,本文的研究也表明現階段中國居民遷移行為有其特定的原因。在發達國家指標體系中比較重要的如空氣質量優良天數等指標對中國居民遷移并沒有顯著影響。最后,居民遷移并非一個短期行為,它是一個時間段內的長期社會現象,隨著中國城市化進程的加快,這一問題勢必會影響到社會的方方面面,如何平衡跨區域的政府質量以適應這種變化,引導居民遷移向著理性化方向發展,是今后政府決策過程中需要重點關注的問題之一。

[1] 陳剛,李樹. 官員交流、任期與反腐敗[J]. 世界經濟,2012,(2):120-142.

[2] Frey,B. S.,Stutzer,A. Beyond Outcomes: Measuring Procedural Utility[J]. Oxford Economic Papers,2002,57 (1):90-111.

[3] 邵蘭. 政府質量對經濟增長影響的實證研究——基于1998—2010年中國29個省市面板數據的多元回歸分析[D].廈門:廈門大學碩士學位論文,2012.

[4] 張明如. 經濟增長、人口遷移與消費者福利最大化[J]. 武漢職業技術學院學報,2006,(5):16-19.

[5] 周韜, 郭志儀. 價值鏈視角下的城市空間演化研究——基于中國三大城市群的證據[J]. 經濟問題探索,2014,(11):107-112.

[6] 湯韻,梁若冰. 中國省際居民遷移與地方公共支出——基于引力模型的經驗研究[J]. 財經研究, 2009, 35(11):16-25.

[7] 吳若冰,馬念誼. 政府質量:國家治理現代化評價的結構性替代指標[J]. 社會科學家,2015,(1):35-41.

[8] Kaufmann,D., Aart,K.,Pablo,Z.Governance Matters[R].World Bank Policy Research Working Paper No.2196,1999.

[9] 陳剛,李樹. 政府如何能夠讓人幸福?——政府質量影響居民幸福感的實證研究[J]. 管理世界, 2012,(8):55-67.

[10] La Porta,R.,Lopez-de-Silanes,F.,Shleifer,A.,Vishny,R.The Quality of Government[J].Journal of Law Economics amp; Organization,1999,15(1):222-279.

[11] 吳一平. 政府規模、政府質量與經濟績效:中國經驗[J]. 社會科學戰線,2010,(3):36-46.

[12] 姜琪. 政府質量、文化資本與地區經濟發展——基于數量和質量雙重視角的考察[J]. 經濟評論,2016,(2):58-73.

[13] Keefer,P.,Knack,S. Boondoggles and Expropriation: Rent-Seeking and Policy Distortion When Property Rights Are Insecure[R]. Policy Research Working Paper,2002.

[14] 張克中,何凌云. 政府質量與國民幸福:文獻回顧與評論[J]. 國外社會科學,2012,(4):4-10.

[15] 劉晏伶,馮健. 中國人口遷移特征及其影響因素——基于第六次人口普查數據的分析[J]. 人文地理,2014,(2):129-137.

[16] 陳剛,李樹. 中國的腐敗、收入分配和收入差距[J]. 經濟科學,2010,(2):55-68.

[17] 張麗,呂康銀,王文靜. 地方財政支出對中國省際人口遷移影響的實證研究[J]. 稅務與經濟,2011,(4):13-19.

[18] 鄧曲恒. 農村居民舉家遷移的影響因素:基于混合Logit模型的經驗分析[J]. 中國農村經濟,2013,(10):17-29.

[19] 方大春,楊義武. 城市公共品供給對城鄉人口遷移的影響——基于動態面板模型的實證分析[J]. 財經科學,2013,(8):75-84.

[20] 張曉敏,張秉云,張正河. 人口要素流動門檻變遷視角下的戶籍制度改革[J]. 哈爾濱工業大學學報(社會科學版),2016,(6):68-73.

(責任編輯:于振榮)

2017-09-15

國家社會科學基金重大項目“全面深化改革中政府購買公共服務制度化研究”(14ZDA065)

郝 斌(1984-),男,河南新鄉人,博士研究生,上海交通大學第三部門研究中心研究助理,主要從事社會組織發展研究。E-mail:haozhanbin@126.com孟育萱(1995-),女,內蒙古呼和浩特人,碩士研究生,主要從事政府管理與財政體制改革研究。

F126

A

1000-176X(2017)11-0127-06