企業眾創機制內涵及作用機理研究

滕飛

(1.大連民族大學經濟管理學院,遼寧大連116025; 2.貴州省社會科學院文化研究所,貴州貴陽550002)

企業眾創機制內涵及作用機理研究

滕飛1,2

(1.大連民族大學經濟管理學院,遼寧大連116025; 2.貴州省社會科學院文化研究所,貴州貴陽550002)

眾創機制是近幾年興起的新興孵化機制。本文在系統梳理眾創相關概念的基礎上,引入企業邊界理論闡釋了眾創機制的理論內涵,率先提出了眾創機制耦合水平、質量及方向等概念。研究發現,評價眾創機制要考慮子系統耦合水平與耦合質量兩個核心要素。系統耦合的水平與質量決定了眾創機制實現的效果,并決定了眾創空間發展的趨勢與水平。結合眾創機理的研究,本文提出了三條研究啟示,旨在通過提升系統耦合的彈性意愿與彈性能力進而完善眾創機制,以期為后續研究指明方向,并為地方政府制定產業政策提供政策建議。

邊界理論; 眾創機制; 彈性意愿; 彈性能力; 要素耦合性

一、問題的提出

為順應網絡時代發展的新特點、新趨勢,加快實施創新驅動發展戰略,中央政府大力支持眾創空間創新與發展。2015 年,李克強總理多次走訪調研各地眾創空間,在達沃斯論壇、G20 峰會多次提到支持眾創空間發展,并將支持創客孵化寫入政府工作報告。上述行為明確表達了政府支持眾創空間發展的決心。有效利用眾創機制,可以使地方政府著力發揮政策的集成效應,實現創新與創業相結合,充分發揮眾創空間的社會孵育作用。眾創機制重置了創新創業團隊的聯系紐帶,優化了創新創業團隊的配置結構,使創新創業方式更加多樣化、集約化,促使創新創業資源進一步共享,降低了創新創業成本,因此,理解、利用和發揮眾創機制的孵化作用,將極大地促進創新創業成本的下降以及資源的互通[1]。

目前眾創理論發展迅速,但眾創理論研究多聚焦于定義眾創空間的內涵,鮮有研究眾創機制的內涵和作用機理,從而形成了眾創問題研究的短板,嚴重地制約了眾創理論的發展速度,更不利于實業界投資眾創空間。此外,眾創理論模糊了創新創業主體與孵化器之間的聯系,也暴露了眾創機制平臺性、系統性研究的短板[2]。因此,分析眾創機制中的創新創業過程來反向解釋創新創業行為,進一步闡明眾創機制內涵與作用機理,不僅是理論突破的重點方向[3],也會對創新創業產業發展產生積極影響。

二、理論述評

1.眾創機制的內涵

眾創空間是順應網絡時代創新創業發展特點與發展需求,通過市場化機制、專業化服務及資本化途徑構建的低成本、便利化、全要素和開放式的新型創新創業服務平臺[4]。眾創機制以構建眾創空間為載體,是大眾協作在企業創新、個體創業領域的應用[5]。眾創機制有利于整合有效資源,可以提升政策的落實效率,便于實現創新創業資源的集約化。眾創機制的進步將形成一批有效滿足大眾創新創業需求,并具有較強專業化服務能力的眾創機制服務平臺。

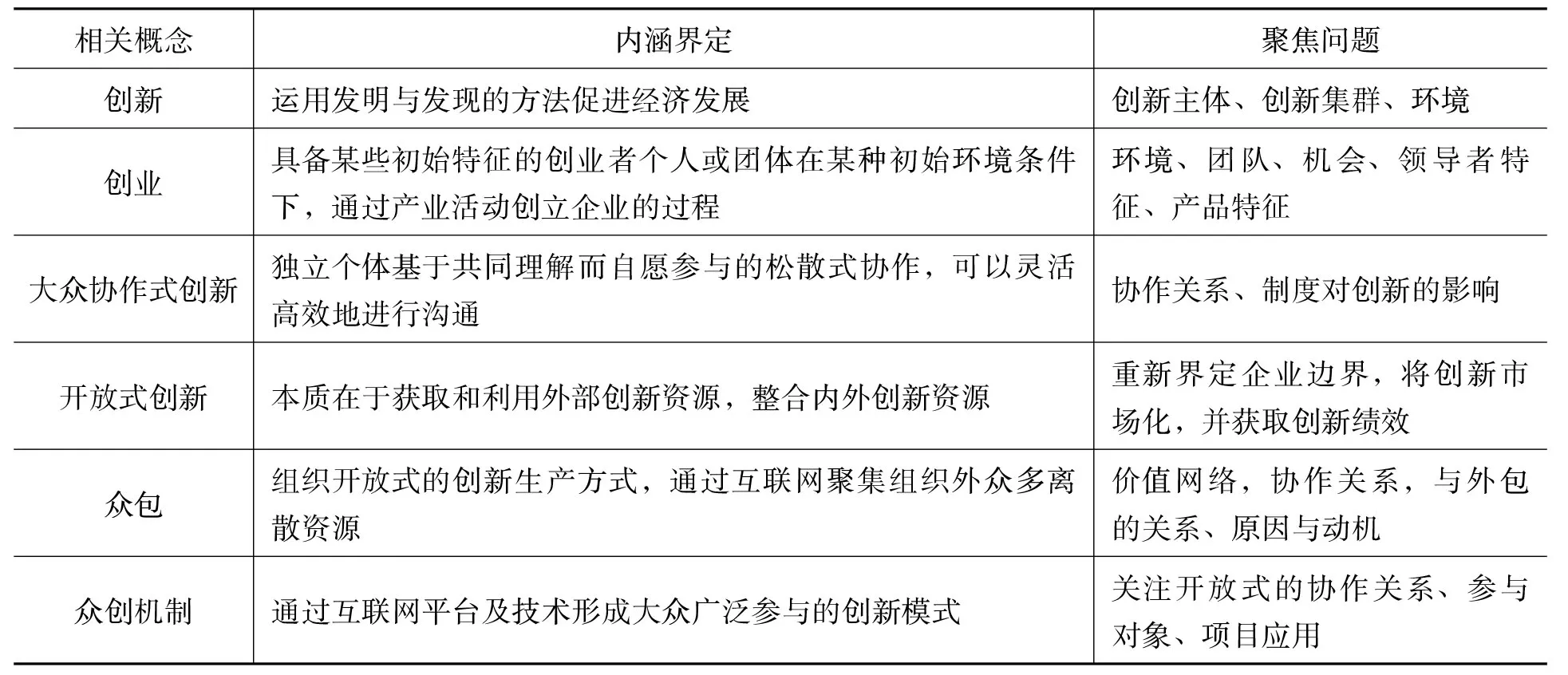

眾創機制的討論有賴于對創新創業的深刻認識。自Schumpeter 提出創新的概念以來,創新的研究沿著“創新個體—創新企業—創新集群—區域創新系統—眾包”的思路而展開。創新首先強調“新”的主旨,而后因創新的正外部性并借由企業、集群、創新系統將外部性收益逐步內部化,這既是實業界發展的思路,也是學術界討論這一問題的思路。目前,創新研究經歷了封閉式創新到開放式創新的嬗變后,出現了思路上的變化。一方面,創新集群、區域創新系統研究的進一步深入,使創新組織邊界逐步擴大; 另一方面,眾包研究逐步發展,這既是創新集群內部功能化的理論細分,也是將“大創新組織”創新功能主體具體化、細分化并縮小組織邊界的外部化探索。但是眾包模式中,由于各分包主體合作動機模糊以及眾包社區本身存在的不穩定性,眾包模式始終面臨發展的瓶頸。眾包模式主體功能性的討論與創新集群、區域創新系統合作、支持、中介功能的探索,形成了良性的互補。因此,兩種研究思路合流,勢在必行。創業研究相對創新研究起步較晚,關于創新與創業之間的關系研究中,一種說法認為創業本身是實現創新的過程。但不論如何認知創業的本質,我們都應該認識到,創業為創新提供了載體以及資源互補、協調、共濟的條件,為創新集群、區域創新系統提供了合作和開放式創新的機會、平臺和一致性方向,也為眾包模式提供了成長與發展的動機與支點。從現階段來看,創新與創業相互協調發展,在保持自主性與開放性的前提下,相關概念也有了較大的理論發展,對于創新創業機理的探索也產生了環境探究、資源重組、群體參與或營建新型組織等觀點,具體如表1 所示。

表1 創新創業相關概念的比較

資料來源: 筆者根據趙坤和郭東強[6]的文獻整理而得。

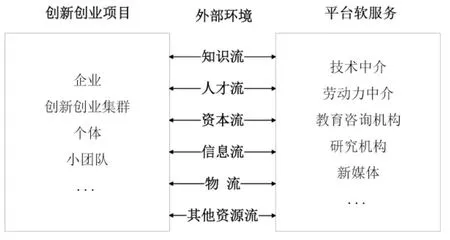

在創新創業理論結合與發展的過程中,眾創機制產生并推動了科技創新模式的嬗變。自2000年后,Hackspace、TechShop、Makerspace等各類眾創空間逐步形成,國內如北京創客空間、深圳柴火空間也已產生。事實上,眾創機制是互聯網技術日臻成熟、產業競爭加劇、組織創新能力提高以及客戶需求個性化等諸多因素協調作用的產物,其滿足了創新創業活動對于資源、動機和團隊等的動態需求,最終促使眾創模式獲得極大發展。國內理論界率先提出群體創新空間(Group Innovation Space) 理論[7],概括了創客空間、創新工廠等概念。從主體來看,眾創空間是提供全鏈條增值服務的低成本、便利化、全要素和開放式綜合創業服務平臺[8]。一方面,眾創機制是基于創新創業能力通過系統平臺實施的創新創業活動;另一方面,眾創機制是基于創新創業意愿通過轉移和獲取科技成果并加以應用的新型創新創業模式。綜上所述,眾創機制具有以下含義:(1)基于興趣、自我價值實現、低成本利基或其他社會因素的作用,眾創機制可以表征為創新創業意愿的變化過程。(2)創新創業需求的多樣性、復雜性和創新創業主體能力的提升,使得創新創業機會均等化程度增強。(3)多樣化知識源、創新創業社區、創新創業工具包的應用等,不僅促使創新創業能力的提升,并且實現了多主體創新創業要素的耦合。眾創機制可以通過“動機—機會—能力”理論進行解釋[9]。吳杰等[10]指出,眾創空間構成要件包括空間載體、創新創業主體等五方面因素,其可以概括為兩個核心要素,即創新創業項目和平臺軟服務,如圖1所示。由圖1可知,創新創業項目不僅包括企業、創新創業集群,還包括更多有創新創業意愿與能力的個體和小團隊。平臺軟服務包括技術中介、勞動力中介、教育咨詢機構、研究機構和新媒體等專業化管理服務。眾創機制是企業理論發展與成熟的結果,是組織邊界日趨模糊、創新創業要素相互耦合的直接產物。眾創機制代表了一種新趨勢,相比傳統孵化器,眾創機制更強調組織模式中協調、互濟和開放等要素。一方面,眾創機制反映了經濟新常態背景下創新創業諸因素、諸系統之間的耦合,例如相對成熟的市場環境,相對充分的創新創業資源,相對完善的供應鏈體系等; 另一方面,眾創空間發展愈發體現出系統性的特點,這也是探索眾創機制內在機理的前提。

圖1 眾創機制分析圖

2.企業邊界理論與眾創機制

以Lewin 提出的“生活空間”概念為基礎,企業邊界理論(Enterprise Boundary Theory) 認為,所有能夠影響我們行為的事件都包括在某一生活空間中,并形成主體特有的行為模式。企業邊界理論指出,根據歷史事件、觀點態度及其他特點(例如功能上類似、形態上相近、要素之間關聯) 而樹立的邊界使人們可以把現實生活劃分出具有不同意義的系統。在不同的子系統中,人們所遵循的制度規則、行為模式等均不相同,其差異主要體現為價值文化與策略手段。人們在特定系統的周邊創設與維護系統邊界,主要是為了使系統環境有序化,保證主體能夠專注于當前角色。眾創機制實際上超越了創新創業項目與平臺軟服務兩個子系統之間的邊界,以各自專業化技能,實現眾創機制的要素耦合性,這也為引入企業邊界理論解釋眾創機制內在機理提供了可能。從系統觀點出發,可將眾創機制主體定義為創新創業項目與平臺軟服務。從企業邊界理論入手,眾創機制的實現突破了相互分隔的子系統之間的界限,實際上形成了創新創業項目與平臺軟服務兩個子系統之間的耦合,表現為如下具體屬性: (1) 耦合的平衡屬性。以往眾創機制理論研究并未關注創新創業項目與平臺軟服務之間的邊界跨越問題,而眾創機制實際上是創新創業項目與平臺軟服務之間的均衡考量,受到歷史事件、人員構成、觀點態度等諸多因素的影響,超越子系統之間原有邊界而形成了較為穩定、多領域間的平衡狀態。這種平衡狀態恰恰滿足了創新創業項目對于環境、資源等要素的需求,實現了基于眾包思路的眾創想法。人們如何選擇、處理及協調創新創業項目與平臺軟服務兩個子系統之間轉換的行為模式,決定了眾創機制的平衡狀態。(2) 耦合的有向屬性。由于創新創業項目與平臺軟服務邊界滲透性未必完全對稱,可能存在方向上的差異,這取決于實際情境,因而在眾創過程中,一個子系統資源凈流向另一個子系統的情況是一種常態。例如如果平臺軟服務向創新創業項目的邊界滲透性較好,則眾創機制更多地表現為平臺軟服務對創新創業項目的支撐與影響。(3) 耦合的成本屬性。當創新創業項目與平臺軟服務系統間邊界滲透性較高、邊界較模糊時,創新創業項目與平臺軟服務之間的耦合更多地體現為收益而非成本,系統耦合意愿就會增強; 反之,如果耦合成本大于耦合收益,系統耦合的意愿就會降低。這也間接地反映出子系統之間耦合能力的差異性,系統一方耦合能力較弱時,這一方向的耦合將面對較多困難,突破系統邊界的成本較高,則可能由此發起的耦合水平也較低,隨之耦合意愿也不會很強。綜上所述,筆者認為,眾創機制方向、平衡狀態取決于創新創業項目與平臺軟服務之間系統邊界的可超越性,這種超越性受到系統主體邊界超越能力及意愿的影響。上述特性基于邊界理論推演得到,也是研究作用機理問題必要的理論前提。

三、眾創機制的作用機理

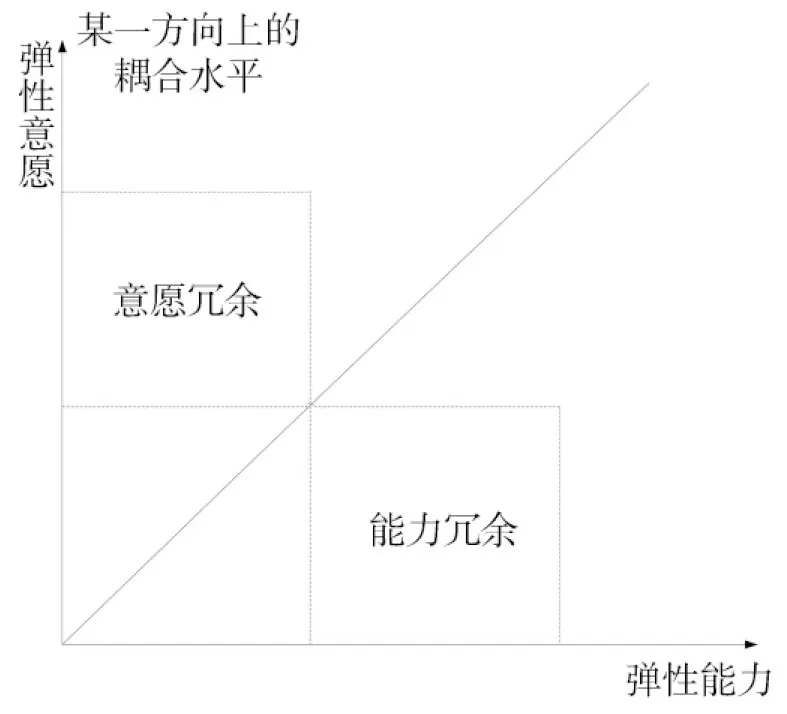

企業邊界理論相關研究中提及核心概念: 彈性意愿與彈性能力[11-12],結合眾創機理的研究進一步明確上述概念: (1) 彈性意愿包括平臺軟服務彈性意愿與創新創業項目彈性意愿,分別指期望明確或模糊平臺軟服務邊界以滿足創新創業項目需求的意愿,以及期望明確或模糊創新創業項目邊界以滿足平臺軟服務需求的意愿。(2)彈性能力包括平臺軟服務彈性能力和創新創業項目彈性能力,分別指能夠明確或模糊平臺軟服務邊界以滿足創新創業項目需求的能力,以及能夠明確或模糊創新創業項目邊界以滿足平臺軟服務需求的能力。當眾創平臺兩個子系統邊界缺乏足夠的滲透性時,系統之間相互割裂、彼此孤立,邊界較難跨越,平臺軟服務與創新創業項目之間耦合的平衡狀態較不穩定,則眾創機制運行效率低下; 當邊界有著高度的滲透性時,平臺軟服務與創新創業項目之間耦合的平衡狀態較穩定,耦合策略利于系統之間的跨越及創新創業者的角色轉換,則眾創機制運行效率較高。眾創機制的結果直接取決于平臺軟服務與創新創業項目的耦合程度,可表示為耦合水平與耦合質量兩個重要指標。其中,耦合水平主要取決于彈性能力滿足彈性意愿的程度,耦合質量則主要取決于彈性能力滿足彈性意愿的狀態。彈性意愿與彈性能力的匹配不僅能夠促使眾創機制發生,并且可以使眾創機制也存在水平高低與質量優劣之別,這決定了眾創機制的效果。由圖2 可知,眾創機制子系統的耦合機制,其具體分析如下:

1.系統耦合水平問題

彈性意愿與彈性能力的匹配水平決定了系統耦合的實現水平。具體而言,當某一彈性意愿與彈性能力大致相等時(即供求均衡) ,二者較為匹配,平臺能夠實現與二者大小一致的系統耦合水平。當某一彈性意愿與彈性能力存在差異時(供大于求或供不應求) ,兩主體之間的不完全匹配形成的耦合水平符合木桶理論,即“就低不就高”,匹配水平與較低數值主體保持一致。換而言之,當某一種彈性意愿小于與之對應的彈性能力時(即供過于求) ,僅能夠實現與此彈性意愿相同水平的系統耦合; 當某一彈性意愿大于與之對應的彈性能力時,僅能夠實現與此彈性能力相同水平的系統耦合。因此,若彈性意愿與對應的彈性能力在低值處實現匹配,系統耦合水平就低; 反之,系統耦合水平就高。系統耦合的水平從量的方面表征了眾創機制的效果,在不考慮其他要素和耦合特征的前提下,系統耦合水平越高,則眾創機制效果越好; 反之,亦然。

2.系統耦合質量問題

眾創機制效果也受到系統耦合質量的影響,這是由系統彈性意愿與彈性能力的匹配質量決定的。具體來講,某一種彈性意愿與對應的彈性能力的匹配質量取決于其彈性能力滿足對應彈性意愿的具體特征,可分為如下三種情況: (1) 某一彈性意愿大于對應彈性能力(即供不應求) ,彈性意愿冗余,這勢必導致系統向這一方向的耦合效率低下、耦合水平不佳。(2) 某一彈性意愿小于對應彈性能力(即供過于求) ,這時彈性意愿得以滿足,但對應彈性能力產生了冗余,而這種冗余代表著系統資源浪費,并不能促進這一方向更高水平的系統耦合,因而系統耦合質量也較差。(3) 某一彈性能力恰好滿足對應彈性意愿(即供求均衡) ,此時彈性意愿與對應彈性能力水平大致相當,二者達到均衡狀態,因此,這一方向的耦合質量可以被認為最優。

3.系統耦合方向問題

系統耦合的平衡狀態可能存在三種情況:(1)平臺軟服務→創新創業項目的耦合水平與質量優于創新創業項目→平臺軟服務的耦合水平與質量,則系統耦合主要從平臺軟服務→創新創業項目方向進行耦合,眾創平臺服務商占據主導地位。(2)創新創業項目→平臺軟服務的耦合水平與質量優于平臺軟服務→創新創業項目的耦合水平與質量,則系統耦合主要從創新創業項目→平臺軟服務方向進行耦合,創新創業項目方占據主導地位。(3)平臺軟服務→創新創業項目、創新創業項目→平臺軟服務的耦合水平與質量大致相等,則眾創機制在兩者之間均衡互通,耦合效果較為平衡。上述三種情況可以被歸納為系統耦合方向問題,但并不存在哪一種情況更優的局面,系統耦合水平與質量才是衡量眾創機制優劣的主要標準。但是系統耦合的有向性對于創新創業管理來講也存在現實意義:一方面,某一系統主導的耦合間接影響了眾創機制的內容和方式,也間接表明主導方眾創資源分配中的優勢地位;另一方面,系統耦合有向性問題的討論明確了子系統之間的增益關系,改變任一子系統彈性意愿與彈性能力固然能打破原有的耦合平衡狀態,但想要進一步提升耦合水平與質量,必然要逐步增強耦合雙方系統的彈性意愿與彈性能力,形成螺旋式的眾創機制良性發展路徑。

綜上所述,評價眾創機制要考慮子系統間耦合水平與耦合質量兩個核心要素。一方面,耦合水平取決于子系統的耦合程度,系統耦合由兩個方向的彈性意愿與彈性能力的絕對水平決定; 另一方面,系統耦合質量則要看彈性意愿與彈性能力匹配的耦合特征。系統耦合的水平與質量決定了眾創機制實現的效果,并決定了眾創空間發展的趨勢與水平。在此基礎上,對于耦合方向的考量補充了眾創機制已有模型,使原有機制融入動態要素,為眾創效果提升與改變提供了可操作的路徑。

圖2 眾創機制子系統耦合機制

四、眾創機制的研究啟示

在詳細梳理眾創機制內涵的基礎上,本文結合彈性意愿與彈性能力的相應討論,提出眾創機制決定于創新創業項目子系統與平臺軟服務子系統之間的耦合水平、質量與方向,進而闡明眾創機制的內在作用機理。基于上述分析,實現創新創業項目子系統與平臺軟服務子系統之間良性的眾創機制,可以從以下三方面開展工作:

1.提升創新創業項目與平臺軟服務之間耦合的彈性意愿

通過對眾創機制作用機理的研究,無論是眾創平臺子系統形成哪一種彈性意愿,這種有方向性的意愿集聚都會促進創新創業項目與平臺軟服務兩個子系統之間的耦合,而這種耦合反過來又會促進兩個子系統耦合意愿進一步增強,形成良性的循環。建立健全眾創機制,形成循環往復的意愿增強過程,不斷促使眾創機制產生良好的社會效應,進而達到政府所倡導的大眾創業、萬眾創新的目的,形成眾創空間建設的良好局面。

以往的研究發現,政府倡導眾創機制往往因內涵不清而產生各異的政策效果,背后原因之一是部分平臺軟服務商缺乏服務中小創新創業主體的熱情。最終導致眾創機制平臺軟服務子系統參與意愿不足,而意愿不足必然導致系統耦合水平較低,耦合質量較差,眾創機制難以發揮效用。較低的眾創機制系統耦合水平又會進一步影響眾創空間的孵化效果,形成惡性循環。因此,提升眾創空間的眾創機制水平,首先要提升系統耦合水平與質量,這與平臺軟服務、創新創業項目之間耦合的彈性意愿密切相關。提升平臺軟服務與創新創業項目之間耦合的彈性意愿可采取以下方式: (1)眾創空間要進一步實現創新與創業、線上與線下、孵化與投資相結合,體現出市場化、專業化、集成化和網絡化的特征,創設低成本、便利化和全要素的開放式綜合服務平臺,從而增強創新創業主體與服務商之間基于眾創機制的耦合意愿。(2)政府對眾創空間的重視使新型中介服務型機構可以享受到更多的政策紅利,例如從財稅、金融和科技等方面為中介服務商提供獎勵或扶持,以及政府購買服務、簡化登記手續、減免眾創空間房租和寬帶網絡等軟服務,通過讓利方式進一步增強系統之間的耦合意愿。同時對現有眾創平臺來講,密切聯系專業化產業資本,更好地聯系社會創新創業力量,協同產業經濟發展,這種正向作用將進一步促使大眾創新意愿的持續增強。

2.提升創新創業項目與平臺軟服務之間耦合的彈性能力

在大眾創業、萬眾創新的趨勢下,平臺軟服務商需要具備良好的服務能力,與創新創業項目進行深度結合,實現眾創機制的孵化效率。目前,眾創空間發展的確存在忽視軟件服務、制度壁壘、創業投資力量不足、創業輔導團隊不成熟等問題。系統耦合參與主體雙方在技術上或知識上的傳導障礙,是目前制約眾創機制效果實現的主要瓶頸之一。究其原因: 一方面,中小主體創新創業能力本身可能不強,這方面的影響因素較多; 另一方面,初創平臺中介軟服務能力本身可能較差。基于上述原因,眾創空間平臺子系統間形成系統耦合的效果就會較差,加之可能存在的耦合主體職責缺失,部分短視主體以經濟利益為先,導致資源很難投入到創新創業領域內,致使合作失敗。因此,以效果為導向,協調眾創機制的合理制度安排,引導創新創業項目與資源、機會、團隊等實現有效對接,注重眾創空間載體的中介服務能力培養,將是提升眾創機制彈性能力的重要舉措,也是眾創空間成功的前提。

從政府角度出發,保障眾創機制落地生根并實現創新創業項目與平臺軟服務有效耦合、協同發展,需要常態化、長效化眾創機制的政策安排,整合多方資源、引領資源共享、開放盈利空間、形成優勢互補,進而通過開放式的耦合機制促進合作的順利展開,例如政府經營孵化空間、購買專業化服務、培訓中介機構、投資天使基金和創投機構、建立和完善互聯網股權眾籌融資機制等,為創新創業項目與平臺軟服務系統耦合起到“引路人”的作用,引領眾創空間發展。

3.實現創新創業項目與平臺軟服務之間彈性能力與彈性意愿的均衡發展

在眾創機制言及的子系統耦合問題上,如果某一方彈性意愿與彈性能力差距過大,就會導致耦合質量顯著下降。因此,系統耦合合作主體應選擇既有意愿也有能力的主體參與,共同推進耦合機制,彈性意愿與彈性能力差距較大的主體會妨礙眾創機制效果,而這種妨害的后續反應會導致合作方耦合的彈性意愿進一步下降,最終導致系統耦合失敗。如果雙方系統耦合水平與質量差異較大,也必然會影響到整個系統耦合過程。因此,任意參與主體應該具有較強的彈性意愿,并提供相應的彈性能力,為眾創機制,即內部子系統耦合創造必要的條件,爭取眾創空間各子系統協調發展,共同受益。

眾創機制的內在作用機理可以理解為創新創業項目與平臺軟服務之間的系統耦合,其耦合水平與耦合質量決定眾創機制的效果。從眾創機制的內涵來講,眾創機制更注重創新主體的泛化、協作以及服務的功能化、專業化; 從眾創機制的作用機理來講,眾創機制更強調大眾創業、全民創新的能力及意愿性,凸顯自主創新試驗區、孵化器、高校與科研院所的專業化服務能力,實現專業化中介系統與創新創業項目系統相結合、平臺孵化意愿與項目服務能力相結合、項目網絡化意愿與發展能力相結合。基于均衡發展的構想,在資源與能力共享的眾創平臺上,眾創機制可以通過創造性拼接、效果推理、即興行為、身份討論以及知識走廊等內容來實現創新創業項目與平臺軟服務系統間耦合水平及質量的協同提升,最終達成合作共贏的局面。

[1] 呂力,李倩,方竹青.眾創、眾創空間與創業過程[J].科技創業月刊,2015,(10):14-15.

[2] 蔡莉,黃賢鳳.西方創業行為研究前沿回顧及對我國眾創的展望[J].科學學與科學技術管理,2016,(8):34-46.

[3] Mitchell,J.R.,Shepherd,D.A.To Thine Own Self Be True: Images of Self,Images of Opportunity,and Entrepreneurial Action [J].Journal of Business Venturing,2010,25(1):138-154.

[4] 國務院辦公廳關于發展眾創空間推進大眾創新創業的指導意見[Z].國辦發[2015]9 號.

[5] 趙夫增,丁雪偉.基于互聯網平臺的大眾協作創新研究[J].中國軟科學,2009,(5):63-72.

[6] 趙坤,郭東強.眾創式創新:源起、歸因解析與認知性框架[J].科學學研究,2016,(7):1086-1095.

[7] 高云峰.信息時代的學習模式——群體創新空間[R].中國力學大會,2015.

[8] 戴春,倪良新.基于創業生態系統的眾創空間構成與發展路徑研究[J].長春理工大學學報(社會科學版) ,2015,(12):77-80.

[9] Adler,P.S.,Kwon,S.W.Social Capital: Prospects for a New Concept[J].Academy of Management Review,2002,27(1):17-40.

[10] 吳杰,戰炤磊,周海生.“眾創空間”的理論解讀與對策思考[J].科技管理研究,2016,(13) :37-41.

[11] Matthews,R.A.,Barnes-Farrell,J.L.Development and Initial Evaluation of an Enhanced Measure of Boundary Flexibility for the Work and Family Domains [J].Journal of Occupational Health Psychology,2010,15(3):330-346.

[12] 楊玉文,劉大志.少數民族自治州經濟發展路徑探討[J].云南民族大學學報(哲學社會科學版) ,2015,(2):122-126.

(責任編輯: 徐雅雯)

2017-08-27

國家自然科學基金項目“工作—家庭增益與個體繁榮互動螺旋上升機制研究:邊界彈性和正念的積極影響”(71672024);遼寧省科協科技創新智庫項目“面向大眾創業與萬眾創新遼寧創新政策研究”(2016kxkjcxzk106) ; 大連金州新區軟科學項目“金州新區眾創空間發展現狀、模式及對策研究”(2015-2kx2-004)

滕飛(1984-) ,男,吉林樺甸人,博士,講師,主要從事創新創業管理研究。E-mail: tengf 019@ 126. com

F279.2

A

1000-176X(2017) 11-0092-06