太湖鰱(Hypophthalmichthys molitrix)種群生長特征和適宜捕撈量的初步研究

唐晟凱,張彤晴,李大命,沈振華,劉小維,劉燕山,朱凜,陸建明

(1.江蘇省淡水水產研究所,江蘇省內陸水域漁業資源重點實驗室,江蘇 南京 210017;2.江蘇省太湖漁業管理委員會辦公室,江蘇 蘇州 215168)

太湖鰱(Hypophthalmichthys molitrix)種群生長特征和適宜捕撈量的初步研究

唐晟凱1,張彤晴1,李大命1,沈振華2,劉小維1,劉燕山1,朱凜1,陸建明2

(1.江蘇省淡水水產研究所,江蘇省內陸水域漁業資源重點實驗室,江蘇 南京 210017;2.江蘇省太湖漁業管理委員會辦公室,江蘇 蘇州 215168)

對2015年9月在太湖采集的200尾鰱魚(Hypophthalmichthys molitrix)樣本進行了年齡結構和生長特征的研究,結果顯示:年齡結構由0+—5+齡共6個年齡組組成,1+齡魚的數量比例最大,約占42.0%,體長與體質量呈顯著的冪指數關系,方程為W=1.96×10-5 L2.9842,太湖鰱為勻速生長類型,生長性能良好。Von Bertalanffy生長方程為Lt=105.27[1-e-0.1855(t+0.670)],Wt=21.2388[1-e-0.1855(t+0.670)]2.9842,其生長呈現先快速增長后逐步趨于穩定的過程,生長拐點年齡為5.22齡,建議將此年齡時的體長(約70.0 cm)作為太湖鰱開捕體長,現階段宜將太湖鰱的捕撈量控制在614.0 t左右。研究結果為太湖鰱資源的保護與合理利用提供了參考依據。

太湖;鰱;年齡結構;生長;捕撈

太湖是我國五大淡水湖之一,湖泊面積2338 km2,平均水深1.89 m,是長江流域典型的大型淺水湖泊[1]。20世紀80年代以來,太湖水體質量下降,并呈現富營養化狀態[2]。過度捕撈、江湖阻隔等人為因素,也對其魚類群落產生了不利影響,如種類減少、年齡結構低齡化等,使太湖漁業發展的資源優勢和潛力受到影響[3-4]。

近年來,為修復和養護漁業資源與環境,太湖增殖放流投入逐步加大,其中鰱魚(Hypophthalmichthys molitrix)既是其主要放流品種之一,亦是其主要漁獲品種之一,如何科學控制鰱魚的捕撈量,從而提高鰱魚增殖放流的效益,成為漁業生產與管理中亟須解決的問題。

本研究選擇太湖的鰱魚作為研究對象,在對其生長特征進行研究的基礎上,探討了太湖鰱適宜的捕撈規格和捕撈量,以期為太湖及江蘇省內陸水域漁業資源的保護與合理利用提供參考依據。

1 材料和方法

1.1 樣本采集

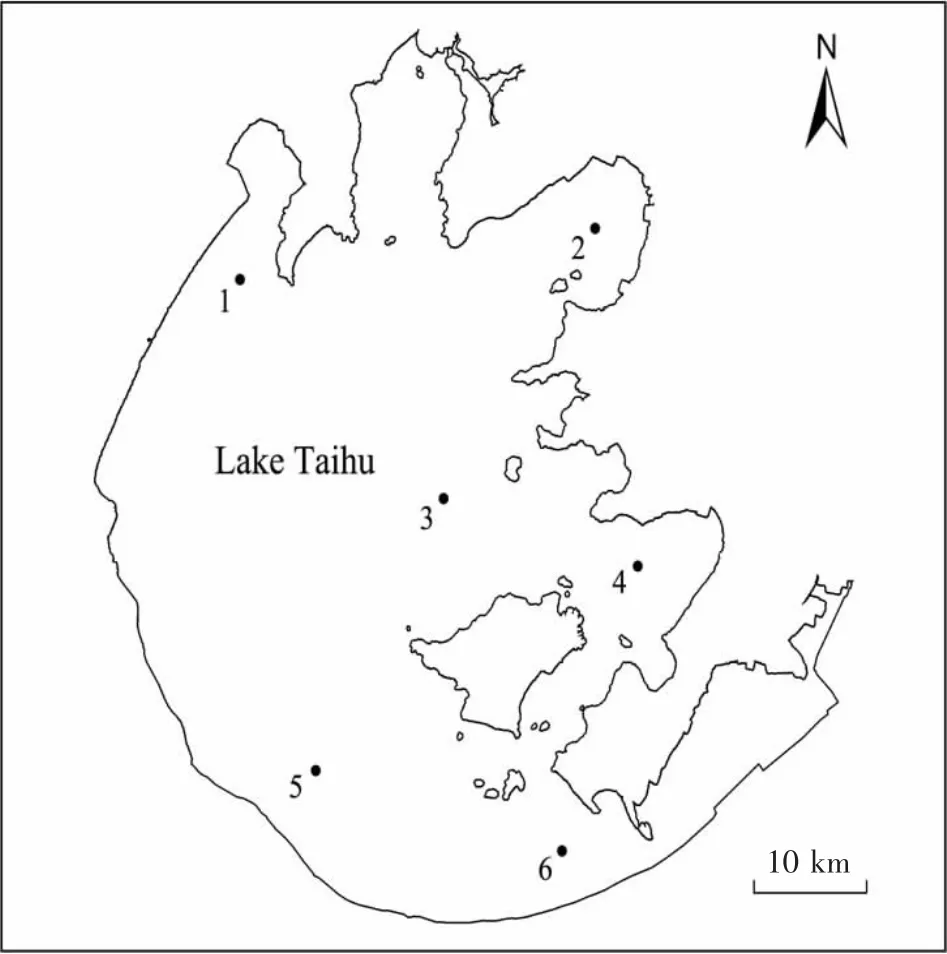

在太湖設置6個采集點(圖1),在各采集點均設置魚籪對鰱魚進行捕撈。2015年9月1日和9月15日各進行一次鰱魚樣本的隨機采集,兩次共計采集鰱魚樣本約200尾。

1.2 樣本測量

在試驗室測量魚體體長、體質量等生物學指標,并采集鱗片。鱗片采自背鰭起點下方、側線上方2~3行,每尾魚取4~5枚鱗片。采集的鱗片,用4%的NaOH溶液浸泡12 h后漂洗干凈,棄去個別破碎或年齡特征不明顯的標本,鱗片置于低倍顯微鏡下進行觀察。年齡的鑒定以鱗片的年輪為依據,依鱗片后側區明顯的切割現象或疏密排列為年輪特征。

圖1 太湖鰱采集點位圖

1.3 分析指標

1.3.1 年相對增長率

年相對增長率 =(Rn-Rn-1)/Rn-1×100%

式中:Rn為 tn齡時的體長(cm)或體質量(kg),Rn-1為tn-1齡時的體長或體質量。

1.3.2 體長與體質量的關系 采用Keys公式:

W=aLb

式中:W為魚體體質量(kg),L為魚體體長(cm),a為生長的條件因子、b為異速生長因子[5]。

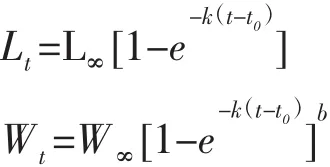

1.3.3 生長方程的計算 采用Von Bertalanffy生長方程描述太湖鰱的生長模型[5]。

式中:Lt與 Wt為 t齡時的體長與體質量,L∞、W∞分別為漸近體長與漸近體質量,k為生長曲率,t為年齡,t0為假設的理論生長起點年齡,b為冪指數系數。

1.3.4 生長速度與生長加速度 對體長和體質量的Von Bertalanffy生長方程求t的一階導數,得到體長生長速度表達式為:

d Lt/d t=kL∞e-k(t-t0)

體質量生長速度表達式為:

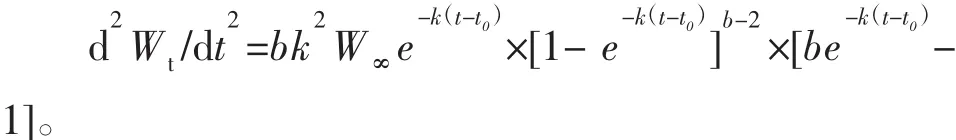

對體長和體質量的Von Bertalanffy生長方程求t的二階導數,得到體長生長加速度表達式為:

體質量生長加速度表達式為:

1.3.5 拐點年齡 ti=ln b/k+t0。

1.4 數據處理

運用Excel 2010和SPSS 13.0進行數據的統計分析及繪圖。

2 結果與分析

2.1 年齡組成與體長體質量

對200尾太湖鰱進行年齡鑒定及體長、體質量等生長指標的測定,結果如表1所示。

從表 1 可以看出:鰱魚有 0+、1+、2+、3+、4+、5+,共6個年齡組組成;各年齡組數量分布不均,1+齡魚的數量比例最大,約占42.0%;0+齡和1+齡魚的數量較多(共計占約68.5%),而中、高齡魚比例較小;太湖鰱種群顯示出明顯的“小型化”、“低齡化”特征;在本研究所采集的6個年齡組中,同一個年齡組的鰱體長、體質量差異較小,隨著年齡的增加,體長、體質量的年相對增長率均逐漸降低,0+齡、1+和2+齡鰱的體長、體質量的年相對增長率明顯高于3+齡以上鰱。

表1 太湖鰱各年齡組生長指標

2.2 體長與體質量關系

擬合出太湖鰱體長與體質量的回歸方程為:

其體長和體質量的關系曲線如圖2所示。

圖2 鰱體長和體質量的關系

魚類體長與體質量的關系W=aLb中,參數b值是反映魚類在不同階段和不同環境中的生長特征的重要指標,b值接近3時,表明魚類屬于均勻生長。本研究中,b值約為2.9842,表明太湖鰱屬于均勻生長,可使用Von Bertalanffy方程來描述其生長情況。

2.3 Von Bertalanffy生長方程的擬合

利用體長、體質量的數據,運用Ford方程和Beverton 法,估算 Von Bertalanffy方程中的 L∞、W∞、k、t等 參 數 , 其 中 L∞=105.27,W∞=21.2388,k=0.1855,t0=-0.670,從而擬合出太湖鰱的體長與體質量的生長方程:

Lt=105.27[1-e-0.1855(t+0.670)]

Wt=21.2388[1-e-0.1855(t+0.670)]2.9842

從圖3和圖4中可以看出,太湖鰱的體長生長曲線為不具拐點,隨年齡增長而趨向漸近體長的漸近線。鰱的體質量生長曲線是略呈“S”形的曲線,該曲線具有拐點,在到達拐點之前隨著年齡增長,體質量增長,到達拐點后趨于漸近體質量。

2.4 生長速度和生長加速度

對鰱體長和體質量的Von Bertalanffy生長方程分別對t求一階導數和二階導數,并將有關各參數值代入1.3.4中的各公式,得到太湖鰱體長、體質量的生長速度和加速度的方程如下。

體長生長速度方程:

圖3 體長生長曲線

圖4 體質量生長曲線

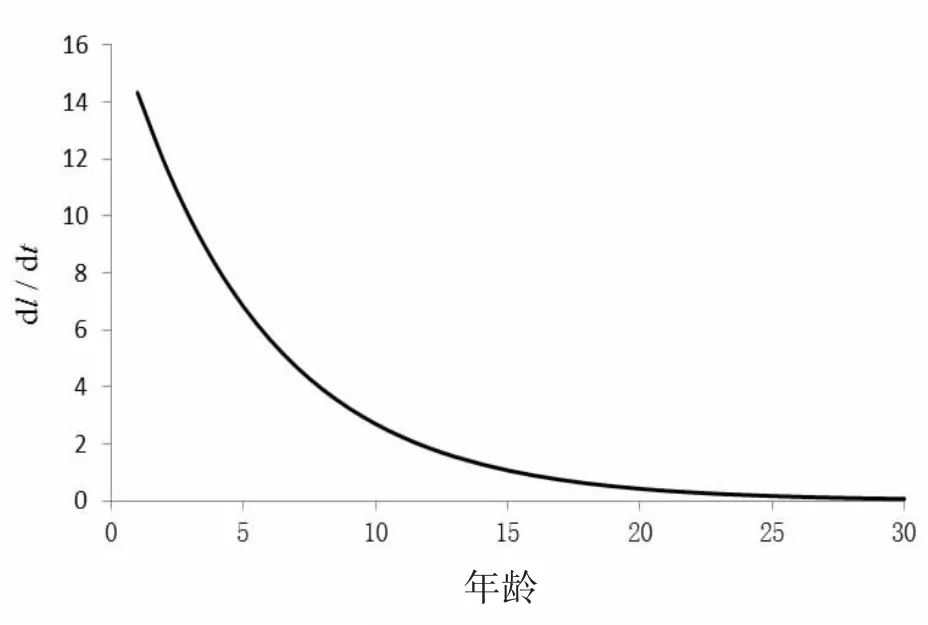

d Lt/d t=19.528×e-0.1855(t+0.67);體長生長加速度方程:

d2Lt/d t2=-3.622×e-0.1855(t+0.67);體質量生長速度方程:

d Wt/dt=11.757×e-0.1855(t+0.67)×[1-e-0.1855(t+0.67)]1.9842;體質量生長加速度方程:

d2Wt/d t2=2.181×e-0.1855(t+0.67)×[1-e-0.1855(t+0.67)]0.9842×[2.9842× e-0.1855(t+0.67)-1];

太湖鰱體長生長速度和生長加速度曲線(圖5—圖6)顯示:隨著鰱魚年齡的增大,其體長生長速度不斷遞減,為正值;其體長生長加速度逐漸上升,為負值,表明隨著體長生長速度的下降,其遞減速度漸趨緩慢。

圖5 鰱體長生長速度曲線

圖6 鰱體長生長加速度曲線

太湖鰱體質量生長速度和生長加速度曲線(圖7—圖 8)顯示:當 t<5.22 齡時,d Wt/dt上升,d2Wt/d t2下降,但位于t軸的上方,為正值,表明5.22齡前是種群體質量生長遞增階段,盡管遞增速度漸趨緩慢;當t=5.22齡,d Wt/d t達到最大值,而d2Wt/d t2=0;當t>5.22齡,d Wt/dt和d2Wt/d t2均下降,而且d2Wt/d t2位于t軸下方為負值,表明此時是種群體質量生長遞減階段,且遞減速度逐漸增加;約9齡,d2Wt/d t2降至最低點,而后又逐漸上升,表明隨著體質量生長速度進一步下降,其遞減速度亦漸趨緩慢,個體開始進入衰老期。此后,生長速度和加速度逐漸趨向于零。

2.5 適宜起捕規格與適宜捕撈量

將有關參數代入1.3.5中的公式,得到太湖鰱的生長拐點年齡約為5.22齡。生長拐點年齡,在理論上是魚類生命活動由強變弱的轉折點,在漁業上常用于確定起捕規格時的參考[5]。根據本研究得到的Von Bertalanffy生長方程,在太湖鰱的漁業捕撈中,宜把達到生長拐點時的鰱魚體大小視為起捕規格,而對于體長小于70.0 cm,體質量小于6.28 kg的鰱應實施限捕。

本研究中5齡以上鰱的重量百分比約為7.3%,2015年太湖鰱的捕撈產量約為8 411 t(該數據由太湖漁管會提供)。以此推算,2015年太湖鰱的適宜捕撈量約為614.0 t。

圖7 鰱體質量生長速度曲線

圖8 鰱體質量生長加速度曲線

3 討論

3.1 年齡鑒定和年齡組成

魚類的鱗片、耳石、鰭條、鰓蓋骨等多種材料可用于對魚類的年齡鑒定,在年齡鑒定時應根據魚類種類的不同,選擇不同的材料[6-7]。本研究中,太湖鰱鱗片取材方便、預處理過程簡單,每個年齡組的鱗片上的年輪均標志明顯,因此鱗片是太湖鰱簡便而可靠的年齡鑒定材料。

本研究采集的太湖鰱種群年齡結構由0+~5+齡共6個年齡組組成,總體看太湖鰱年齡組成較復雜;數量百分比較大的是0+~1+齡,體現出太湖鰱的“小型化”、“低齡化”特征。

3.2 太湖鰱的生長特征

魚類的體長和體質量關系W=a Lb在漁業資源評估中是一個很重要的關系式,式中a為條件因子,反映種群所處環境的狀況,b為異速生長因子,反映生長發育的不均勻性。b=3時,魚類生長為勻速生長類型;b≠3時,為異速生長類型[5]。本研究中,b值非常接近3,表明太湖鰱屬于勻速生長,即生長過程中體型基本不變。

用于描述水產動物生長規律的方程有Von Bertalanffy生長方程、Logistic生長方程、Gompertz生長方程等[8],而Von Bertalanffy生長方程則是漁業資源管理及評估中最為常用的模型。通過與其他種群鰱的生長參數比較(表2),發現太湖鰱生長性能良好,其生長參數接近長江種群。目前太湖中的鰱魚產量幾乎全部依賴增殖放流,太湖浮游生物資源豐富,通過對鰱魚的增殖放流,可以較充分地利用太湖豐富的餌料資源,同時對抑制太湖藍藻爆發、凈化水質具有一定的作用。

表2 不同種群鰱的生長參數比較

3.3 起捕規格和適宜捕撈量的探討

生長拐點年齡是魚類體質量增長強度開始下降的時間,和生長指標轉折年齡基本吻合,可作為推定漁業生產中的捕撈年齡的重要依據。本研究顯示太湖鰱的生長拐點年齡為5.22齡,此時對應的體長約為70.0 cm,體質量約為6.28 kg。因此,在太湖漁業生產中,鰱魚的合適捕撈年齡應該在5齡以上,開捕規格應為體長大于70.0 cm,體質量大于6.28 kg。以此推算,2015年太湖鰱的適宜捕撈量約為614.0 t。

本研究中,0+~2+齡個體的數量占總數量的約85%,可見在目前太湖的漁業捕撈中,由于捕撈強度過大,捕撈中的選擇性不強等原因,造成大量低齡魚被捕撈。為了更充分地發揮鰱魚的生長潛力,進一步提高鰱魚增殖放流的經濟效益和生態效益,根據本研究結果,建議:對太湖鰱實施循序漸進的限額捕撈,可結合漁業生產、市場需求等因素,逐步提高鰱魚的開捕規格,最終使鰱魚的開捕規格達到拐點年齡時的體長體質量規格;同時,需通過規范漁具漁法、適當延長禁漁期、加大增殖放流投入等手段,全面控制甚至降低太湖的捕撈強度,加大資源養護力度,為限額捕撈提供保障。

[1]谷孝鴻,白秀玲,江南,等.太湖漁業發展及區域設置與功能定位[J].生態學報,2006,26(7):2247-2254.

[2]Qin B Q,Xu P Z,Wu Q L,et al.Environmental issues of Lake Taihu,China[J].Hydobiologia,2007(581):3-14.

[3]谷孝鴻,朱松泉,吳林坤,等.太湖自然漁業及其發展策略[J].湖泊科學,2009,21(1):94-100.

[4]劉恩生.太湖魚類群落變化規律、機制及其對環境影響分析[J].水生態學雜志,2009,2(4):8-14.

[5]殷名稱.魚類生態學 [M].北京:中國農業出版社,1995:45-62.

[6]刁曉明,陳兵,杞建民.鯉魚年齡的硬組織鑒定研究[J].西南農業大學學報,1994,16(1):66-68.

[7]張學健,陳家驊.魚類年齡鑒定研究概況 [J].海洋漁業,2009,31(1):92-99.

[8]Urban H J.Modeling growth of different developmental stages in bivalves[J].Marine Ecology Progress,2002(238):109-114.

[9]陳大慶,劉紹平,段辛斌,等.長江中上游主要經濟魚類的漁業生物學特征[J].水生生物學報,2002,26(6):618-622.

[10]熊飛,劉紅艷,段辛斌,等.長江上游江津江段鰱種群的年齡和生長特征 [J].西南大學學報(自然科學版),2013,35(3):28-35.

[11]于紅霞,唐文喬,李思發.長江老江河國家級四大家魚原種場鰱的生長特性[J].動物學雜志,2009,44(2):21-27.

[12]李九奇,史為良.湯河水庫鰱鳙生長及其資源利用[J].大連水產學院學報,1999,14(4):57-61.

S932.4

A

1004-2091(2017)10-0048-06

10.3969/j.issn.1004-2091.2017.10.010

江蘇省省級財政資金項目(2015—2016年江蘇省內陸省管漁業水域漁業資源監測);江蘇省海洋與漁業資源環保項目(ZYHB16-3)

唐晟凱(1981-),男,高級工程師,主要從事內陸水域漁業資源的研究.E-mail:tskwell@163.com

張彤晴(1968-),女,研究員.E-mail:zhtq3@126.com.

2017-03-16)