追尋博物館里的中國

李 瑩

追尋博物館里的中國

李 瑩

第四站:祖先的智慧

中國古代物質文明和精神文明燦爛輝煌,古人的情調、智慧、審美等凝結在一件件歷史的“幸存者”上。它們或許在被創造之初就沒有華麗的外表,或許在歲月的侵蝕中失去了曾經的光輝,可這些都掩蓋不了它們自身的價值。今天,就讓我們一起去欣賞、了解這些一直靜立在博物館里的歷史“幸存者”們,通過它們去回望那段雖遠去卻難以被磨滅的時光!

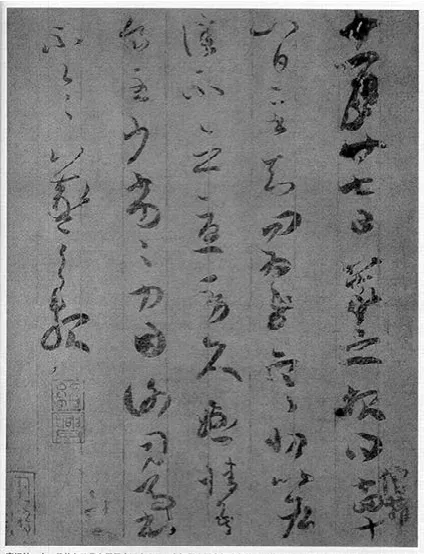

“下真跡一等”的書法瑰寶——《寒切帖》

談起書法家,大家第一個想到的大概就是東晉“書圣”王羲之了。他隸、草、楷、行各種書體兼能,尤其擅長行書、草書,并博采眾長,自成一家,受到歷代書法家的推崇。王羲之所寫的《蘭亭集序》還被譽為“天下第一行書”。

今天我們所能見到的王羲之的字跡,是當時人們想盡辦法“拷貝”留傳下來的,有勾摹的墨本和發帖摹刻拓本兩種。唐宋時勾摹的墨本是直接從原跡上勾勒填墨而成,最為接近王羲之書法原貌,因此尤為珍貴,被世人稱為“下真跡一等”。

我們在天津博物館里看到的《寒切帖》就是十分稀有的“下真跡一等”的作品,是唐人勾摹王羲之的草書。此貼共52個字,是王羲之寫給好友謝安的回信。天津博物館珍藏的這件《寒切帖》是王羲之晚年有代表性的成熟的書法作品。《寒切帖》書體遒勁腴潤,筆意神采超逸,書風從容豐腴,體現了王羲之晚年書法的成就。宋代時,此貼曾入藏宮廷,明代流入民間,先后被明代韓世能和王錫爵、清代王時敏等人收藏,是一件“流傳有序”的書法藝術珍品。

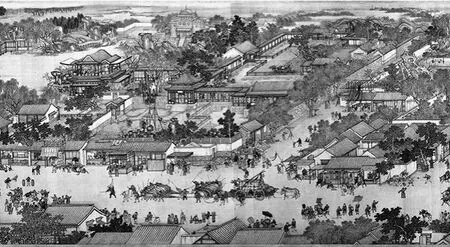

歷經滄桑的傳世奇珍——《清明上河圖》

北宋宣和年間,宋徽宗在一次駕臨相國寺降香時,聽說寺里寄居著一位來自山東諸城、擅長畫風俗畫的年輕人,名叫張擇端。他揚言要把繁華的汴京城搬到畫中,宋徽宗便召見了他。一番交談后,宋徽宗感到此人確實很有才華,就下旨讓他把汴京的盛景繪成畫卷,以示世人。

數載后,張擇端完成了一幅長達五米多,以全景式的構圖、細膩的筆法真實地記錄了宋徽宗年間清明時節汴京繁華熱鬧的景象、市井百態的畫卷。宋徽宗沉醉于畫卷中夢幻般的祥瑞繁華,稱這幅長卷為“神品”。他還用“瘦金體”親筆在畫上題寫了“清明上河圖”五個字,并蓋上雙龍小印,收入皇宮內秘藏,成為這幅傳世杰作的第一位收藏人。

1127年,金兵入侵中原,汴京陷落,《清明上河圖》開始了它顛沛流離的命運。自北宋起,歷經元、明、清三代,這幅畫卷四次進入皇宮,又四次被盜出。1945年,中國人民解放軍在沈陽截獲了欲逃往日本的清朝末代皇帝溥儀,繳獲了其隨身攜帶的一批文物珠寶,并將其送至當時的東北博物館(今遼寧博物館)。20世紀50年代初,楊仁愷在整理物品時發現了這幅殘破的畫卷,畫卷上歷代名人的題跋豐富翔實,收藏的印章琳瑯滿目。經專家鑒定,這就是800多年來在傳說中隱現的北宋張擇端的真跡!這顆滄海遺珠現在被保存在北京故宮博物院。

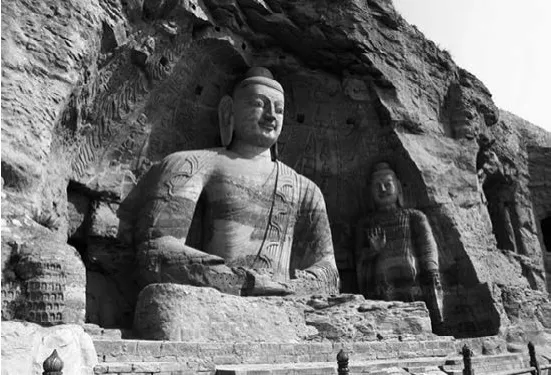

古代雕塑藝術寶庫——云岡石窟

云岡石窟位于山西省大同市以西16千米的武州山南麓,依山而鑿,東西綿延約1000米,現存洞窟53個,造像51000余尊,體現了5至6世紀時中國杰出的佛教石窟藝術水平和成就。云岡石窟始建于北魏,是為了供奉佛像而開鑿的,前后共用了近70年才建成。其中最早的是由曇曜開鑿的五個窟,后來逐步開鑿了200多個窟,包括官方和民間的。曇曜五窟布局設計嚴謹統一,是中國佛教藝術第一個巔峰時期的經典杰作。

云岡石窟的造像氣勢宏偉,內容豐富多彩,堪稱5世紀中國石刻藝術之冠,被譽為中國古代雕刻藝術的寶庫。按照開鑿時間,云岡石窟可分為早、中、晚三期,不同時期的石窟造像風格各有特色。早期的曇曜五窟氣勢磅礴,富有西域情調;中期石窟以精雕細琢、裝飾華麗著稱,顯示出復雜多變、富麗堂皇的北魏時期藝術風格;規模較小的晚期窟室中的人物形象清癯俊美、比例適中,堪稱中國北方石窟藝術的榜樣。

中國是世界上少有的歷史文化從未間斷、一直延續至今的國家。中華文明盡管歷經滄桑,卻始終綿延發展、傳承不絕,體現著中華民族的凝聚力和自強不息的民族精神。如今,我們徜徉在博物館里,可以領略到中華文明的精髓;追尋曾經發生在文物身上的故事,可以體驗歷史的起伏與動蕩;研究古老的文物,我們了解了古代先賢們的審美情趣和藝術追求……就讓我們在涌動著先賢們文明與智慧的博物館中,努力拓寬文化視域,認真學習古代燦爛文明,一起將發揚中華優秀傳統文化的重任擔在肩上,自覺去承擔歷史賦予我們的傳承使命!

(本文選編自新蕾出版社出版的《博物館里的中國》之《大美中國藝術》,盧永琇編著。)

帶著“ ”走進博物館

問題:博物館里都有什么呢?

這里有藏品:各類博物館會根據自身的性質,搜集、收藏有特點的藏品,這些藏品不僅是博物館里供人參觀的展品,同樣也是博物館里的研究人員進行研究的對象。

這里有展覽:博物館會圍繞確定的主題,將所收藏的文物和藏品按照一定的順序向觀眾們進行展示。

這里有觀眾:自2008年很多博物館實行免費參觀起,越來越多的人走進了博物館,博物館的觀眾構成也發生了很大的變化。比如,更多的孩子走進博物館進行學習、探索;更多人走進地方博物館了解本地特色文化;很多人多次走進同一座博物館不斷加深自己的歷史文化修養……

(欄目編輯 張 曼)