非物質文化遺產項目“沈氏摔跤”傳承空間及其組織形式調查與分析

艾萌

(安陽師范學院 體育學院,河南 安陽455000)

非物質文化遺產項目“沈氏摔跤”傳承空間及其組織形式調查與分析

艾萌

(安陽師范學院 體育學院,河南 安陽455000)

通過實地參與及觀察,對河南省非物質文化遺產項目“沈氏摔跤”的培訓場地、器材及學員情況進行調查,發現在傳承過程中存在場地要求難以滿足、器材較為簡陋及學員年齡偏低等問題。就其深層原因而言,“沈氏摔跤”所面臨的傳承問題折射出社會文化變遷對傳統民俗文化的沖擊與解構。這也是政府、社會與個人共同需要面對、解決的問題。

非遺;摔跤;傳承

一、研究緣由

“沈氏摔跤”最初為河南省鄭州市發掘、整理的市級非物質文化遺產項目,其后成為河南省第三批省級非物質文化遺產項目。“沈氏摔跤”自沈芳始,經沈友三至傳承人沈少三,歷經三代,橫跨晚清、民國直到當今,傳承譜系清晰。更具特色的是,“沈氏摔跤”傳承人皆為回族,并且在傳承過程中研習者亦多為回族,可視為極具少數民族特色的傳統體育項目。“沈氏摔跤”之所以冠之以“沈氏”,除傳承譜系皆為沈氏家族外,其在摔跤技法、手法及功法練習方面都別具特色。此外,就技術體系而言,除表現為中國式摔跤外,尚包含“石鎖”“扔沙袋”等作為輔助練習的傳統體育技藝。“沈氏摔跤”不同于其他同級別甚至國家級非物質文化遺產之處有二:

其一,“沈氏摔跤”雖為河南省非物質文化遺產項目,但發源地及傳承人籍貫并非河南,可視為“輸入性非物質文化遺產”①;

其二,與大部分非物質文化遺產僅認定一兩位傳承人不同,“沈氏摔跤”傳承人同時又是河南省第二批非物質文化遺產項目“石鎖”的傳承人②。在實際傳承活動中,“沈氏摔跤”的傳承實即“摔跤”與“石鎖”兩項非物質文化遺產項目的傳承,而對其傳承情況的調查,關系到對兩項省級非物質文化遺產項目的傳承、保護現狀的了解,具有重要的現實意義。此外,通過對“沈氏摔跤”傳承現狀的調查研究,可以從更具體、鮮活的視角來觀察體育類非物質文化遺產的傳承現狀和所遇到的問題及其成因。

二、空間的限制

體育類非物質文化遺產與文學、曲藝等的不同之處在于,其演練、表現的形式需要特定空間。就“沈氏摔跤”的傳承空間而言,能否找到合適的場地是決定該項目是否能夠順利傳承與發展的重要因素。2011年4月,“沈氏摔跤”成為鄭州市第三批非物質文化遺產項目③,同年11月又升格為河南省第三批非物質文化遺產項目,但場地問題并未因其成為省級非物質文化遺產項目而徹底解決。《大河報》對“沈氏摔跤”傳承活動的新聞報道就記錄了傳承人對場地的憂慮:“老人說,‘練石鎖需要沒硬化的土地,幾十平方米就夠了。現在跟我練的小孩們在水泥地上練,不敢真摔。練石鎖必須在有土的地上。如有領導能批一小塊土地讓孩子們練,我就心滿意足了。’”[1]

“沈氏摔跤”的主要技藝——摔跤、石鎖,對場地的要求其實并無任何技術性難題——只需土質場地即可。但對于都市化程度非常高的鄭州而言,尋找合適的土質地面場地就成了問題。眾所周知,日益加速的城鎮化進程使得城市規模不斷擴大,市區內建設如火如荼,城區中地面的過度硬化引發了一系列環境問題[2]。其實,過度的地面硬化除了易引發城市內澇、散熱困難等問題外,還使得在城市內難以開展某些體育運動。雖然有些項目可以在水泥等硬質地面進行,但不安全系數亦隨之增加。加之日益增長的汽車擁有量,許多硬化地面成為停車場,進一步擠壓了一些運動項目在城市開展的活動空間。如果說摔跤可以憑借墊子、塑膠場地等而不同程度地擺脫對土質地面的依賴,那么石鎖項目的練習則無法擺脫這一困境。實際上,“沈氏摔跤”培訓地點的變動很大程度上就與場地有關。

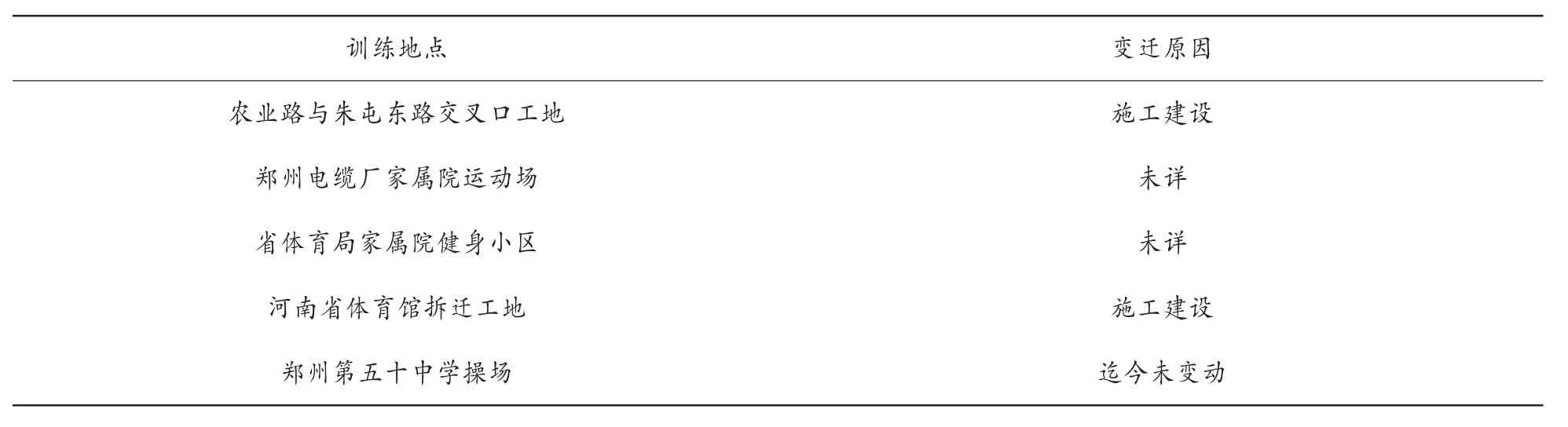

自2010年筆者開始觀察“沈氏摔跤”傳承活動始,“沈氏摔跤”傳承活動培訓場地幾經變動。變動詳情見表1。

表1 “沈氏摔跤”傳承活動培訓場地變動情況

以上地點中,朱屯、河南省體育館皆為施工工地,因原有地面建筑拆除,原址出現大量裸露土地,這才成為“沈氏摔跤”的訓練場地。但就場地標準而言,其實是不合格的。然而,即便找到土地,“沈氏摔跤”的教學仍會受到影響:鄭州電纜廠家屬院運動場雖然場地較為寬闊,但在練習摔跤、石鎖的同時仍有車輛出入;鄭州第五十中學雖然能夠提供較為寬闊的運動場地和有限的沙土坑,但與較為正規、專業的訓練場地相比仍顯簡陋。

三、練習器材

“沈氏摔跤”及“石鎖”除需要特定場地外,還要有專門的訓練器材。具體言之,大致為摔跤衣、皮條、沙袋、墊子及石鎖。在所有器材中,摔跤衣較為常見,學員可以通過網店等渠道購買,但作為傳統摔跤功法練習器械的皮條則要自己制作。傳承人曾以腳踏車車胎制作皮條,其后又以膠皮管等替代。相較于皮條,石鎖的購置較為煩瑣。“沈氏摔跤”傳承所需的石鎖一部分是傳承人自有,另一部分通過聯系石匠打造。練習步伐、抓握力的沙袋主要是傳承人所收藏的沙袋通過縫補、裝填,重新加以利用。以上所述的訓練器材除摔跤衣尚可通過市場購買外,其他練習器械較為傳統、冷僻,不易購得。這也限制了學員對器材的有效占用。

墊子是“沈氏摔跤”培訓的另一問題。摔跤練習無論是基本動作練習還是實戰對抗都離不開墊子。在地面硬化的都市中,墊子更顯得重要、必需。“沈氏摔跤”培訓中所用的墊子無論厚度、面積都難以達到正規訓練的標準。據觀察,學員練習的墊子,其材質近似于兒童爬行墊或宿營防潮墊,寬度、長度及厚度有限,很多訓練內容多為翻滾之類的保護動作練習。培訓地點遷至鄭州第五十中學后,情況略有改善,添置了若干折疊體操墊,訓練時可臨時拼湊成區域不大的場地,供2名學員演練摔跤動作。但在實際訓練中,由于場地為墊子拼湊而成,劇烈運動會使得墊子分離,因此即便是在材質、數量方面有所改善,但仍與理想的訓練條件存在差距。

四、培訓學員

在“沈氏摔跤”成為鄭州市級、河南省級非物質文化遺產項目之前,摔跤、石鎖的教學基本為傳承人的自發行為,學員的家長只需獲得傳承人同意便可跟隨練習。成為非物質文化遺產項目之后,自發的教學行為轉變為由文化站所倡導的免費培訓行為。最顯著的標志就是每次訓練都懸掛橫幅——“鄭州市金水區非物質文化遺產免費培訓點”,同時配有學員花名冊以備學員簽到、點名。這從形式上將“沈氏摔跤”“石鎖”納入由地方政府主導的非物質文化遺產保護、傳承活動當中。

就學員人數而言,直至今日,跟隨傳承人學習摔跤和石鎖的不超過20人。之所以這樣說,是因為學員人數并非固定。現以2015年6月某教學日簽到情況為例進行說明(見表2)。

表2 “沈氏摔跤”2015年6月某教學日學員簽到情況

當日簽到人數共13人,但不表明參與培訓人數固定為13人,如跟隨傳承人練習時間較長的Y某某當日就因課業原因缺席。2016年7月再對人數進行統計時發現,3號L某某與5號C某已經不再參與培訓,而代之以新的學員。

學員年齡構成與學習水平亦不樂觀。根據觀察發現,參與“沈氏摔跤”“石鎖”的學員年齡普遍偏低。仍以2015年6月為例,除5號C某超過20歲外,個別學員基本為初中、高中生,其他人年齡更小。2016年7月實地考察發現,學員年齡層次較2015年更為偏低,除個別為初中生外,其余多為學齡前兒童。正因為學員年齡普遍偏低,教學水平長期處于初級階段。如“石鎖”項目的教學,除前文提到的C某、L某某等因練習時間較長和接受能力較強,掌握技術較為全面、練習質量較高外,其余學員多處于入門階段。相較于“石鎖”項目,摔跤項目的教學水平更是如此。除部分練習時間較長的學員能夠進行初級的搶手練習及基本技術演練外,大部分學員由于年齡偏低,仍停留在抖皮條之類的基本功練習。至于基本技術演練甚至更復雜的實戰對抗,以大部分學員的身體素質、理解能力及學習基礎是難以達到的。

五、“熟人圈”——培訓班的組織形式

前文提到,“沈氏摔跤”“石鎖”的培訓雖然在標識、花名冊表現為官方主導的公益行為,但在學員的選擇、教學內容與進度、器材添置等方面,則較多依靠傳承人自身。這就意味著傳承人需要更多地依靠自己的親屬、學生等的幫助來維持傳承活動。

據筆者觀察,負責培訓的人員除傳承人外主要為W老先生、C老先生。W老先生為傳承人的親戚且跟傳承人一同練習過摔跤、石鎖及沙袋;C老先生主要在青年時隨傳承人練習過摔跤。W老先生與C老先生皆為開封人,這與“沈氏摔跤”由汴入鄭的傳入軌跡是相符的。

學員方面則體現出家長的強勢參與。之所以如此,很大程度上緣于學員年齡偏小,心智發育不成熟。與此同時,由于傳承人年齡較大,故在場地、器材布置、購買等方面會有學員家長參與其中,這就造成了家長在培訓活動中的角色混亂:某些家長有時會在培訓過程中指導或呵斥學員。以2016年7月某次培訓為例,有家長就在學員集合時放任幼兒在訓練墊子上爬行。更有甚者,學員家長會在培訓進行時因訓練表現不佳而當場呵斥、打罵學員。

學員家長的角色定位不清,實際上不同程度地干擾了傳承活動的正常進行。傳授者雖然具有教學的主導地位和權威,但家長有時會干預其中,反而扮演起傳承人的角色。此外,家長的“越界”將原本正規、嚴肅的培訓行為變成了不同家長交流的場所。

簡言之,傳承人、家長間存在的私人關系,有時可以幫助傳承人組織“沈氏摔跤”“石鎖”的培訓;但如同一把雙刃劍,家長參與其中也使得家長無意識的行為干擾了正常的培訓活動。

六、調查結果分析

誠如一篇報道所言,傳承就是對非遺最好的保護[3]。聯合國之所以設立非物質文化遺產,其目的就是保存這些在工業化、全球化沖擊下瀕臨失傳的人類文化。對于這些非物質文化遺產,國家投入大量的人力、財力來發掘、保護。口頭遺產如史詩、民間文學,可以通過整理文本、錄音及錄像的形式加以保存。對于傳統技藝或者體育類的非物質文化遺產,圖片、圖像難以完全保存,因此技藝的傳授、培訓是最有效的保護途徑。閆瑋通過對河南省非物質文化遺產傳承人保護現狀的分析,認為存在著傳承人年齡偏大、學歷偏低、后繼乏人等問題[4]。這些問題同樣存在于“沈氏摔跤”與“石鎖”的傳承活動中,大致體現為以下幾點:

(一)傳承人年齡偏高

根據河南省公布的《第三批河南省省級非物質文化遺產項目代表性傳承人名單》所提供的信息,“沈氏摔跤”的代表性傳承人已年近九旬。在培訓過程中,傳承人不顧年事已高堅持親自示范。但長期的動作示范、講解,對傳承人的身體仍是不小的挑戰。

(二)場地設施等亟須改善

如前文所述,“沈氏摔跤”“石鎖”的教學雖然在進行,由于受到場地、設施的限制,培訓、教學活動無法完全展開,限制了該項目的傳承、保護。作為非物質文化遺產發掘、保護的主要負責方——相關文化部門,在器材和場地的建設方面應該更多地承擔起其應負的責任。以北京市國家級非物質文化遺產項目——聚元號弓箭制作技藝為例,傳承人楊福喜自己改造的作坊面積狹小,難以開展制作與傳承,北京市朝陽區文化委就為其解決場所問題[5]。作為省級非物質文化遺產項目,相關部門應該著力解決訓練場地、設施等問題。

(三)學員年齡偏低

“沈氏摔跤”與“石鎖”項目不同于武術、體操等項目,正式學習該類技術需要身體、認知水平達到一定的階段。換言之,10歲以下的孩童難以承擔正式的摔跤、石鎖訓練,而只能代之以較為簡單如抖皮條、滾翻之類的基本功練習,使得訓練水平起點偏低。當然,對于基本功的重視正是“沈氏摔跤”的特色,但面對此類年齡偏小的學員,培訓周期無疑會拉長。

七、“非遺”保護過程中的“馬太效應”及“官民博弈”

雖然“沈氏摔跤”“石鎖”已經被官方納入“非物質文化遺產”的體系內,原先自發的、民間的練習、教授行為變成了由官方所認可、主導的非物質文化遺產傳承、保護活動,但“沈氏摔跤”傳承過程中組織形式、空間等方面的不理想更多地與傳統社會的解構有關,而面對這種狀態及趨勢,地方政府的扶植也很難完全抵消此種消極影響。比如,早期流傳、交流的地點都隨著社會結構的變化而消失,如北京天橋、早期的各種跤場、武場,如今大多已銷聲匿跡。即便是在回族武術傳承中起重要作用的清真寺,其所擔負的回族武術傳播功能也今非昔比。甚至伴隨著迅猛的都市化建設,連練習場地也成為問題。隨著體育鍛煉形式的變化,力量、素質訓練已擺脫了沿襲自古代軍事體育的石鎖、砘子、沙袋,此類器械的制作、購買也十分困難,這使得“沈氏摔跤”的傳承活動很難達到理想狀態。當然,這種現代化社會進程不代表產生于傳統社會的“沈氏摔跤”就會被淘汰。就當下而言,中國式摔跤項目發展并未因非奧運項目而受影響。我們所關注的其實是不同于主流且較多保存傳統技法的中國式摔跤派別,這就是“沈氏摔跤”能夠成為“非物質文化遺產”的主要原因。根據高小康所提及的“他者空間”,空間、社會的改變并不會完全導致某項民俗失傳、消失。“客家山歌”“西北花兒”這些植根于傳統社會的民俗活動,在都市中又以另一種形式、空間存在[6],“沈氏摔跤”同樣如此。盡管原有的生存環境發生變化,但在都市中仍以學習班的形式繼續存在,即使在某種程度上部分學員家長將此視為課外興趣班的一種。

當傳承人有強烈的傳統技藝傳承意愿,同時當地政府文化管理部門又希望通過“非物質文化遺產”的發掘、整理與推廣來提升當地的文化實力時,傳承人與政府文化管理部門達成了共識。然而在實際操作層面,傳承人與當地政府是否如想象中那么合拍,就另當別論了。各級文化部門作為非物質文化遺產傳承、保護的主體,在實際工作中并非面面俱到。以場地為例,固定的墊子房顯然是“沈氏摔跤”最佳的訓練場所,但如何選址、日常維護管理、經費等問題便隨之而來。近年來,“非遺進校園”的呼聲日漸高漲,利用校園的設施及學生群體來傳播非物質文化遺產顯然比傳承人單打獨斗要強。但具體到本文所關注的“沈氏摔跤”,就需要考慮到場館、器材的特殊性;培訓時間與學校正常教學使用如何協調等問題,這些都是不可回避的。如果傳承人經濟實力、社會人脈等方面有限,就勢必要求文化管理部門加大介入力度。但文化部門的經費等問題,往往會成為介入力度的瓶頸,形成“已認定,已資助,難奏效”的局面。當然,如果傳承人財力及社會資源雄厚,那么在宣傳、傳播過程中,“非物質文化遺產”身份則更能為其“加分”,其宣傳、傳播過程也具備“官方”性質。反過來,那些本來在社會中存在較大影響的“非物質文化遺產”,文化管理部門更樂意加大支持,無論是政策還是資金。這可以稱之為“非物質文化遺產”保護過程中的“馬太效應”。本文所關注的“沈氏摔跤”并非此類非物質文化遺產項目,因此即便有文化部門的資助仍顯得力不從心。

資金、政策支持力度是一方面,傳承保護過程中的角色定位、介入程度同樣值得深思。在“沈氏摔跤”的傳承活動中,除在培訓點標識、學員花名冊體現出官方主導外,聯系場地、器材添置以及學員選擇、教學進度方面,文化部門則較少介入。這就會出現這種現象:如果傳承人精力、人力有限,即便官方將其納入非物質文化遺產保護行為中,其有效性仍難以滿足,保護、傳承目標也難以達成。反之,如果文化部門強勢介入,主導學員安排、教學進度等事宜,是否會妨礙傳承人的保護活動,以及能否真正提升保護效率,也難以給出結論。因為各類非物質文化遺產項目生存現狀差異極大,同為體育類項目,“沈氏摔跤”知名度、社會資源與“少林功夫”“太極拳”不可同日而語。對于“少林功夫”“太極拳”,地方政府無須強勢介入保護活動,同時傳承人或組織也很難愿意地方政府深入介入。但對于“沈氏摔跤”之類的非物質文化遺產項目,地方政府是否有責任介入以及是否愿意介入,傳承人是否接受等問題,都會是一個“官民博弈”的過程。

注釋:

① 關于“沈氏摔跤”傳入的歷史,鮮有文獻加以介紹。較為詳細、權威的記載見于《大河報·厚重河南》連載的《開封東大寺清真武學尋蹤之四·北平摔跤大腕兒結緣東大寺》一文,文章所載之內容皆為當事人口述,真實性較高。據文中所記,1933年北京回族摔跤名宿沈友三至開封東大寺傳授跤藝,開封回族始習摔跤,并且成績顯著、高手如云。全文刊發于2010年2月2日《大河報》A29版《厚重河南》專欄。

② 據“河南文化網”發布的《河南省第二批省級非物質文化遺產項目代表性傳承人名單》,“沈氏摔跤”傳承人也是“石鎖”項目(編號Ⅶ-11)的二位傳承人之一。

③ 具體內容見于《鄭州市人民政府公告文件匯編》所收錄的《鄭州市人民政府關于公布第三批市級非物質文化遺產名錄的通知》,編號為鄭政文〔2011〕88號,發布日期為2011年4月26日。在名單中,“沈氏摔跤”當時被命名為“鄭州沈氏中國式摔跤”,序號21,編號Ⅶ-6,申報地區為鄭州市金水區。

[1]張弢,趙亦平.一代跤王,小區里傳絕技[N].大河報,2014-03-24(C4).

[2]雨辰,杭春燕.沉重話題:城市地面過度硬化[N].新華日報,2009-08-02(A2).

[3]劉瑩.傳承就是對非遺最好的保護[N].昆明日報,2016-05-19(4).

[4]閆瑋.河南非遺傳承人保護現狀分析[J].山西檔案,2014(4):101-103.

[5]劉錫誠.論“非遺”傳承人的保護方式[J].河南教育學院學報(哲學社會科學版),2011,30(1):1-8.

[6]高小康.非遺保護的生態環境:他者空間[J].江蘇行政學院學報,2014(5):32-39.

The Investigation and Analysis of Inheritance Space and Organization Forms of Intangible Cultural Heritage Shen’s Wrestling

AI Meng

(Department of Physical Education,Anyang Normal University,Anyang He’nan 455000,China)

Through the field observation and participation,the site,equipment and students’ information of “Shen’s wrestling”,Henan’s intangible cultural heritage,were investigated,and the results show that there are some problems exiting in the inheriting process,such as difficulty to meet the site requirement,simple and crude equipment,lower age of students,etc.In terms of the underlying causes,the inheritance problems in the “Shen’s wrestling” reflect the impact and deconstruction of social culture transition to the traditional culture,which requires the government,society and the individual to face and solve the problem together.

intangible cultural heritage;wrestling;inheritance

G886.2

A

1673-8004(2017)06-0019-06

10.19493/j.cnki.issn1673-8004.2017.06.003

2016-09-24

河南省非物質文化遺產科研項目“沈氏摔跤口述史”(豫文非遺〔2015〕21號)。

艾萌(1983— ),男,河南鄭州人,講師,博士,主要從事民族史、民族傳統體育研究。

責任編輯:穆 剛