開平煤礦

——讓唐山從此有了“工業(yè)范兒”

■烸 鉑

開平煤礦

——讓唐山從此有了“工業(yè)范兒”

■烸 鉑

139年前,即1878年7月24日(清光緒四年六月二十五日)在直隸唐山開平鎮(zhèn)正式成立“開平礦務(wù)局”。這不僅僅是這個(gè)中國近代煤礦的開端,而且因?yàn)殚_平煤礦,還帶來了一座大城市。

喬家屯變了

1876年,福建候補(bǔ)道、上海輪船招商局總辦唐廷樞奉直隸總督李鴻章之命,親赴開平勘察煤鐵礦務(wù),并向李鴻章屢次條陳,從煤質(zhì)、儲藏量、生產(chǎn)成本、利潤、市場營銷等方面,對開平煤鐵詳加分析,得出了“采辦應(yīng)有把握”的結(jié)論。李鴻章大加贊賞,令唐廷樞趕緊設(shè)法籌辦。

1878年,開平礦務(wù)局在開平鎮(zhèn)正式開局,唐廷樞擔(dān)任該局總辦。1881年,開平煤礦正式出煤。開平煤礦的建成,使我國的煤礦開采在鑿井、開拓、掘進(jìn)、通風(fēng)等方面,形成了比較完整的工藝系統(tǒng),促進(jìn)了唐山近代工業(yè)時(shí)代的到來。

開平煤礦作為中國近代首先采用西法開采的近代化礦山之一,其在李鴻章的庇護(hù)和總辦唐廷樞的悉心經(jīng)營下,“著著進(jìn)步,出礦之額歲有增加”。隨著廉價(jià)煤的供應(yīng)和便利的交通條件,一批近代化工業(yè)也相繼興起,使得喬家屯及其周邊發(fā)生了越來越多的變化。

在開平煤田開發(fā)前,唐山只是冀東一個(gè)名叫喬家屯的小村落,居民為了維持生計(jì)除從事農(nóng)耕外還兼事制陶、挖煤、采石等手工業(yè),但技術(shù)落后,出品不精。開平煤礦修建后,第一次把先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)帶入了這一區(qū)域,這就打破了其落后、封閉的格局,對這一地區(qū)的近代化起了決定性的影響。1882年2月28日《申報(bào)》以“開平近聞”為題報(bào)道:“開平礦務(wù)局經(jīng)唐觀察創(chuàng)辦以來口下已建有鐵路,規(guī)模大廓?dú)庀笠恍拢\(yùn)煤之車絡(luò)繹于途,產(chǎn)煤之區(qū)開采不竭,且煤質(zhì)既佳而價(jià)值又廉,銷路極為繁盛,該處向本肅瑟現(xiàn)已成為大市落矣。”

唐廷樞

煤礦催生了眾多企業(yè)

開平煤礦從一開始就注重自力更生,為了進(jìn)行礦山建設(shè),相繼投資創(chuàng)辦了為煤礦生產(chǎn)服務(wù)的一系列附屬企業(yè),如磚瓦廠、機(jī)械制修廠、焦炭廠、水泥廠、采石廠、唐山修車廠等,這些工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品除滿足煤礦生產(chǎn)建設(shè)的需要外,剩余走向市場,在這些企業(yè)中,唐山修車廠和唐山細(xì)綿土廠皆脫離開平而發(fā)展為當(dāng)?shù)氐闹еa(chǎn)業(yè)。

早在明代,這一地區(qū)豐富的煤炭、石灰石、粘土等資源就被當(dāng)?shù)鼐用裼绕溟_平鎮(zhèn)居民所利用,發(fā)展起了制陶、磚瓦、石灰等工業(yè),在開平煤礦創(chuàng)辦前,據(jù)考察,“唐山之麓,尚有鑿石老坑,采煤舊銅,約數(shù)十處……鑿石燒灰,設(shè)窯燒炭,鑿干子土燒陶器磚瓦者,又不下一三十處”。現(xiàn)在衰敗下去的這幾種工業(yè)又得以恢復(fù)和發(fā)展,并出現(xiàn)了新興工業(yè),如水泥。圍繞礦區(qū)附近還出現(xiàn)了一批服務(wù)于礦山的手工業(yè)作坊。

企業(yè)聚攏了人氣

開平煤礦的創(chuàng)辦,加速了唐山人口的增長,使其由一荒僻小村一躍而為新興的城鎮(zhèn)。在開平煤礦創(chuàng)辦前,唐山僅是一個(gè)不起眼的小村莊,居民18戶,以每家5人計(jì)算,也只不過百十口人,隨著近代工業(yè)的興辦,人口迅速向這一區(qū)域集中,唐山人口迅速增加。

開平煤礦礦區(qū)由于處在“一個(gè)比較貧困和人煙稀少的地方”,最初招工十分困難,農(nóng)民一般都是農(nóng)閑時(shí)進(jìn)礦干活,農(nóng)忙時(shí)又回鄉(xiāng)務(wù)農(nóng),1879年時(shí)只有工人250人。“為了解決勞工隊(duì)伍的招募和穩(wěn)定問題”,開平礦務(wù)局從廣東、福建和山東等地雇來了一批工人,這些工人部分是技術(shù)工人,quot; 1882年在開平礦山雇用的520個(gè)工人中,就有120個(gè)是南方人”。1883年又從汕頭招收了100人。但隨著生產(chǎn)的發(fā)展,工人人數(shù)急劇增加,到1895年,據(jù)徐潤《在建平金礦寄故鄉(xiāng)父老信》載:“開平做工之人日夜三班,連司事、機(jī)器匠、雜工、瓦窯、炭窯、灰窯、缸窯、石山,不下一萬五千人:外加鐵路、鐵廠之工人不計(jì)。又林西一礦……司事、工人較唐山十分二三:約二千余人。”鐵路修車廠建廠時(shí)只有幾十名工人,1891年達(dá)四百余人,以后規(guī)模擴(kuò)大,到1908年時(shí)有工人一千余人。但實(shí)際上,工人總數(shù)并不止此,因?yàn)樾捃噺S還有許多工人是根據(jù)需要臨時(shí)在“工夫市”雇用的。另外,1895年北方發(fā)生水災(zāi),“東八縣災(zāi)民膺集唐山一帶計(jì)有十?dāng)?shù)萬人,仍復(fù)有加無已”。水災(zāi)過后,這些人因?yàn)槟昃叭詿o好轉(zhuǎn),有相當(dāng)一部分也就繼續(xù)留在唐山謀生。喬家屯村在此時(shí)已是千戶人的規(guī)模,附近各莊人口亦隨之增多。因此到19世紀(jì)末,各村落加上各廠礦,唐山已擁有不下三萬人,已是一個(gè)具有相當(dāng)規(guī)模的城鎮(zhèn)了,華洋雜處,移民云集,1898年唐山設(shè)鎮(zhèn)制,這時(shí),它已成為灤縣、豐潤縣地區(qū)內(nèi)的最大經(jīng)濟(jì)中心”。

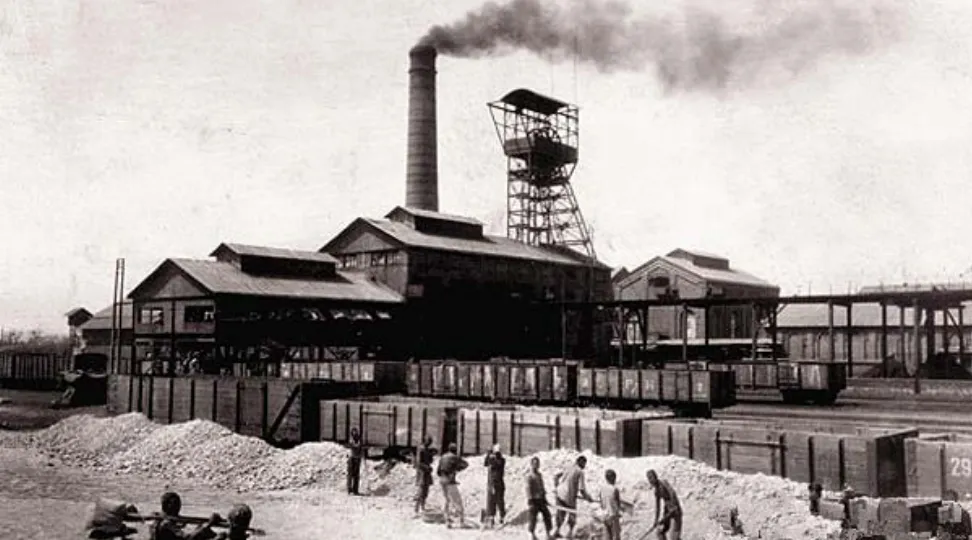

1881年建成的開平礦務(wù)局唐山礦

人氣帶來了買賣

唐山短時(shí)間內(nèi)聚集了大量的人口,這是城鎮(zhèn)發(fā)展的標(biāo)志,而大量人口的涌入又進(jìn)一步促進(jìn)了城鎮(zhèn)的發(fā)展。隨著開平煤礦的建成投產(chǎn),各類小商小販從四面八方開始向這一區(qū)域集中。

起初沒有固定的地點(diǎn),多圍繞開平煤礦一帶,以礦工為銷售對象,后隨著流通市場的擴(kuò)大和經(jīng)營商品種類的增加,商業(yè)行業(yè)迅速擴(kuò)展,除一些傳統(tǒng)的糧、油、鹽、魚蝦、蔬菜、糕點(diǎn)、肉類、家庭日用、缸瓦盆罐等得到繼續(xù)發(fā)展外,又陸續(xù)出現(xiàn)了專門經(jīng)營五金、洋廣雜貨、中藥等的新式商業(yè)行業(yè),商人逐漸由游商轉(zhuǎn)為坐賈,商業(yè)攤點(diǎn)和店鋪日增,首先在唐山礦四周出現(xiàn)了許多商號。大者如1890年在廣東大街開設(shè)的中順齋商號,為境內(nèi)最早的中藥店;1894年,劉凱元在喬屯街開設(shè)的唐山第一家私營商店“同成號”,主要經(jīng)營洋廣雜貨,并兼營錢糧業(yè);1896年天津蒲口人丁寶山在廣東街開辦的焊鐵作坊,后又兼營小五金,改字號為寶順德五金行;1898年李長順在東局子街開設(shè)的“渣粥李”粥鋪。其他小商號更不勝枚舉。

同時(shí),開平煤礦的創(chuàng)建,也帶動(dòng)了周圍農(nóng)村商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,“陡河沿岸,以自菜出產(chǎn)為大宗”,從開平礦建立后,蔬菜生產(chǎn)在附近村莊就形成規(guī)模型種植,由原來的自食轉(zhuǎn)為商品生產(chǎn),且種菜技術(shù)相當(dāng)高超。鐵路的修建、煤運(yùn)河的開通,溝通了唐山與外界的聯(lián)絡(luò),既便利了洋貨的輸入,內(nèi)地土特產(chǎn)品也開始流入周邊區(qū)域甚至沿海城市,其市場輻射力得到極大加強(qiáng)。1884年6月27日《北華捷報(bào)》曾發(fā)表題為“開平紀(jì)行”的通訊稱:“河(指煤運(yùn)河)上往來船只很多,除了礦局的船只外,河上還有很多民船載著煤斤、石灰、陶器”。“唐山向系一小村落耳,現(xiàn)因?yàn)榛疖嚻鹦犊拓浿藷煗u密,居然巨鎮(zhèn),且從前土產(chǎn)囤積不能銷售及遠(yuǎn),貨物難于購買者今皆比比通行,衰多益寡以有易無,相彼小民其利賴果何如耶,轉(zhuǎn)瞬由林西直接?xùn)|三省,地愈廣而利愈溥,凡屬火車總匯各路皆當(dāng)繁盛數(shù)倍”。可見此時(shí)的唐山已成為四鄉(xiāng)商民云集之地,成為各地貨物的中轉(zhuǎn)站和商品集散地,商品交易的廣度和深度都有所擴(kuò)展。

人流物流好出行

唐山處在中原聯(lián)系東北的樞紐地帶,由北京前往東北的御路即經(jīng)過此地,雖然“開平離蘆臺一百一十里,均屬平坦大道”,但這些人路都是土路,一遇雨天道路即泥濘不堪,車子根本無法行走,運(yùn)輸周期也長,所以與農(nóng)民生活聯(lián)系緊密的仍然是最低層次的集鎮(zhèn)貿(mào)易。唐胥鐵路的修建、煤運(yùn)河的開鑿改變了這一局面,唐胥鐵路開中國近代鐵路運(yùn)輸之先河,其向東、西兩端的展修、延長,打通了唐山與東北以及京、津兩市的聯(lián)系,極大地提高了開平煤礦的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

全國沒有一個(gè)具有重要意義的煤田享有開平煤礦那樣的自然運(yùn)輸便利,加上“波平浪靜,四時(shí)不涸,商艘客艦墻密如林,來往洋輪疾于奔馬而起”的開平煤運(yùn)河的修筑,又把唐山與華北整個(gè)水運(yùn)系統(tǒng)直接聯(lián)系起來。開平礦務(wù)局還于唐山礦儲煤場至唐山火車站間修筑運(yùn)煤專用線,交通十分便捷。1886年,開平鐵路公司修筑3條運(yùn)石料專用線,1888年鐵路機(jī)修廠由肯各莊遷至唐山,又相繼有4條廠線與鐵路干線接軌,1890年,在唐山鐵路東展至古冶的同時(shí),筑成林西至古冶火車站專用線。這樣,鐵路運(yùn)輸與傳統(tǒng)河運(yùn)相互補(bǔ)充,加強(qiáng)了其商品集散能力,附近村民紛紛將自己生產(chǎn)的土特產(chǎn)品運(yùn)往唐山轉(zhuǎn)運(yùn)、集散,擴(kuò)大了商品銷售的范圍。

同時(shí),唐山工商業(yè)的繁榮,也刺激了陡河水運(yùn)的勃興,“陡河發(fā)源在開平之北四十里棒子鎮(zhèn),其河水尚深,惜乎彎曲窄狹,橋梁甚多,以致小船未便往來”。但中下游夏秋季竹則可資利用,能進(jìn)行短途客貨運(yùn)輸。1895年后,陡河水運(yùn)人興,豐潤縣東河沽村張家自制木船,率先從事陡河中下游商業(yè)客貨航運(yùn),將當(dāng)?shù)厥a(chǎn)的魚、鹽、棉花、糧食、蒲葦?shù)韧撂禺a(chǎn)品運(yùn)至唐山設(shè)點(diǎn)銷售,而把當(dāng)?shù)孛禾俊⒓?xì)綿土、粗瓷等日用工業(yè)品運(yùn)到沿河村、鎮(zhèn)販賣,獲利頗豐,以致下游沿河村民群起效仿,從而使唐山成為水旱碼頭和周邊貨物集散地和中轉(zhuǎn)站。到19世紀(jì)末,唐山已形成支干相連,水陸并運(yùn)的交通網(wǎng)絡(luò),水陸交通網(wǎng)絡(luò)的初步形成,更促進(jìn)了農(nóng)產(chǎn)品的商品化,加強(qiáng)了與外界的聯(lián)系,促進(jìn)了內(nèi)地貨物往沿海沿邊的流動(dòng),而“舶來品”也紛紛向內(nèi)地灌輸,市場更形熱鬧、繁盛,貿(mào)易日益興旺。

1881年,開平礦務(wù)局修建的中國第一條標(biāo)準(zhǔn)軌鐵路——唐胥鐵路通車后,清直隸總督李鴻章率幕僚乘車視察

開平煤礦是唐山城市發(fā)展的里程碑。隨著開平煤礦的發(fā)展,到19世紀(jì)末喬家屯已由一個(gè)小村迅速崛起為新興的城鎮(zhèn),無論從人口、新式工業(yè)、交通運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展來看,還是從商品集散、中轉(zhuǎn)、交易量來看,唐山在經(jīng)濟(jì)上的影響力和輻射力已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過冀東地區(qū)其他的集鎮(zhèn),逐漸成為這一地區(qū)的經(jīng)濟(jì)中心。

(作者單位:河北省檔案局)