原地推鉛球技術教學中學生不規范動作及其原理分析

李長東

?

原地推鉛球技術教學中學生不規范動作及其原理分析

李長東

遵義師范學院體育系,貴州遵義,563006。

運用文獻資料法和邏輯推理法對原地推鉛球教學中學生易犯平行站位、挺髖不到位、掉肘等等不規范動作技術進行指出,并進行生物力學分析,以對提高教學效果有所幫助。

原地推鉛球;不規范;動作技術;原理

鉛球項目在目前中國中小學田徑教學中被淡化了,但中小學的田徑比賽和體育高考都是必定項目。由此推知,鉛球項目在中小學教學中是一項較危險和相對乏味的田徑項目才導致教學較少開展,而比賽和力量測試常用的原因是鉛球對場地和器材要求相對較低、是力量比賽和測試的經典項目,很好地體現了競技的力量美。原地推鉛球技術是背向滑步和旋轉推鉛球技術的必經技術,是決定競技的重要技術。在基層的鉛球技術教學中出現許許多多的不規范或過時的技術或環節,為了更好地促進本項目的發展和中小學素質教育的科學化,在此以右手投擲為例歸納總結原地推鉛球技術教學中學生易犯錯誤,并分析其原因。

1 導致不規范技術的社會學因素

1.1 教師因素

1.1.1 出師院校 目前全國各地的中小學田徑教師隊伍里以本地普通高校的體育教育專業畢業生為主,有專業院校的省市的中小學田徑運動技術相對強于未有專業院校省市,有著名大學畢業的中小學田徑教師強于未有著名大學畢業的學校,原因是體育專業院校的總體運動技能水平是強于地區一般或綜合院校的。

1.1.2 師徒屬性 體育運動技術具有很強的師徒因素。老師的技術是通過言傳身教的方式傳授給學生,學生對其進行掌握。在平常中發現許多中小學田徑教師的專項技術都和自己的大學田徑老師技術特征相近。

1.1.3 知識更新知識更新慢是導致田徑教師原地推鉛球技術較弱的根本原因。高校田徑教師的研究方向趨向多元化,研究運動技術者較少,對某一項技術深入研究者更少,因此,對該技術的最新研究成果不知曉,中學的田徑教師的專業業務能力更是令人擔憂。

1.1.4 交流機制全國體育各研究領域的研討會很多,搭建了較好的交流平臺,但由于對田徑專項技術研究者較少,不能切實有效地進行交流。本地區或本校的田徑教師應在一起的交流的機會較多,但交流多以市場為導向的體育產業等方面,或礙于保守或面子,交流技術的聊聊無幾;這就很難形成良好有效地溝通交流機制以促進技術的發展。

1.1.5 對學生的考核操作欠科學各高校對體育教育專業的田徑成績術科技能考核分為達標和技評兩部分,在實踐操作過程中,往往側重于達標,弱化甚至砍掉技評,易導致未來的體育教師田徑技術普遍較弱的局面。

1.2 學生因素

1.2.1 考核導向多年的分數至上教育影響,許多體育教育專業大學生為了高分或及格,練習中跟隨教師考核指揮棒進行,造成身體素質較好的學生輕視技術練習,身體素質較差的忽視技術練習。

1.2.2 學生練習心態浮躁 田徑是相對枯燥的運動項目,特別是技術練習。許多學生心態浮躁,沉不下心進行長久的技術練習。在練習中不能對難與易、疲勞與非疲勞、分解與完整的各環節各狀態下進行科學地錘煉,加之沒有較強的運動生理學和運動生物力學等專業理論知識的分析技術能力,難以對技術進行深刻理解。

2 原地推鉛球易犯錯誤及生物力學分析

2.1 站 位

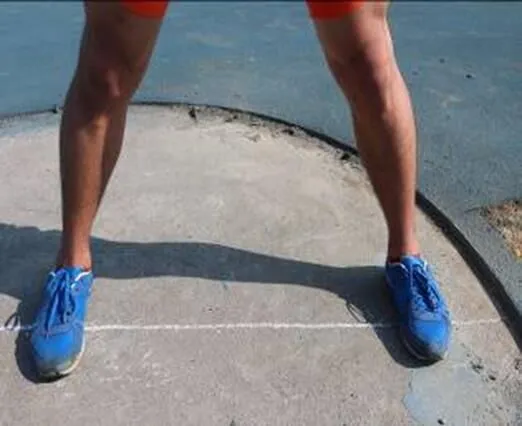

通過長時間對大、中學校原地推鉛球教學的觀察,絕大多數中學和少數高校田徑教師的原地推鉛球技術的站位是平行站位(見圖1),近八字站位(見圖2)沒有得到有效普及,且站位直接影響或決定了后續技術的發揮。近八字站位是原地推鉛球規范的站位技術,平行站位是較為傳統的技術,在落后地區較為普遍。平行站位的兩腳是全腳掌著地,兩腳縱軸平行;近八字站位的右腳前腳掌著地,左腳是前腳掌內側著地,左踝關節成伸姿態,右腳后跟與左腳前腳尖成一條線,兩腳縱軸近似八字。

圖1 原地推鉛球平行站位圖

圖2 原地推鉛球近八字站位圖

2.1.1 腳的轉動阻力 為了增加鉛球的工作距離,平行站位的最遠發力起點不是從站位直接開始的,而是兩腳和上體轉至背對投擲方向(見圖3、4),兩腳都是前腳掌著地。從開始蹬轉到鉛球出手這一過程,兩腳成180°的轉動,轉動時間長,速度損耗大,轉動阻力增加。近八字站位的發力直接從站位開始,右腳前腳掌著地,與站位線約成45度角,轉至投擲方向自然轉動時間短,效率高;左腳是前腳掌內側著地,轉動更快。因此,八字站位的腳轉動阻力小于平行站位。

圖3 平行站位的發力起始圖

圖4 平行站位下肢蹬轉空間

2.1.2 髖的轉動空間 平行站位時身體矢狀軸與投擲方向相垂直,從垂直到投擲方向是通過身體的轉動來完成的。(見圖4)轉動過程中兩只腳繞前腳掌成180度轉動,兩腿就可順利的轉動,但因為髖關節沒有骨盆寬度的空間進行轉動,兩腳轉至投擲方向時兩腿就成扭曲狀態了,由于兩腿的扭曲,蹬地的力就沒有足夠的傳導渠道向上傳遞,阻滯下來的力會導致快速主動換腳等不規范動作。近八字站位通過兩前腳掌的轉動至投擲方向時,兩腳的左右間距剛好為骨盆的寬度,為髖的轉動提供了剛好的空間,蹬轉的力能有效地傳遞(見圖5)。

圖5 近八字站位下肢蹬轉圖

2.1.3 身體無效扭轉 平行站位由于發力是從背對投擲方向,轉動過程右腳的蹬轉沒空間發揮,卻成就了身體許多轉動,轉動過程中的力的方向是旋轉的切線方向,與投擲方向不一致甚至垂直,因而形成許多無效的身體扭轉,導致旋轉的做功對投擲是減小甚至無用的,浪費體能。近八字站位的下肢和上體利用有效的蹬轉,發力始終朝著投擲方向,不存在無效的扭轉面,優化供能。

2.2 右腿蹬轉

腳上的力要通過下肢的蹬轉才能更有效地轉遞,下肢的蹬轉包含腳、膝和髖三關節的螺旋向上的轉動過程(見圖6)。支撐腳前腳掌蹬地后,踝關節迅速伴隨著由外向內的旋轉向上伸開,力向上傳遞,依次踝關節和髖關節做由外向內的螺旋向上旋轉,膝關節的運動帶動小腿和腳的轉動,髖關節帶動整個支撐腿的轉動,三關節相互聯動;且三旋轉過程使大小腿肌肉儲存扭曲張力,增加爆發力。三關節蹬轉過程中,易形成踝關節先緊張不動作,膝關節超前做水平面轉動,髖關節也做水平面的轉動,后踝關節再做快速的伸,這樣形成下肢先轉,再蹬伸的過程,無法有效的傳遞力;后期踝關節的蹬伸的力沒有有效的轉遞通道,大部分轉化為向上跳起的力,成為最后出手跳躍的錯誤動作。

圖6 右腿踝、膝、髖關節蹬轉示意圖

2.3 左腿支撐

在右腿蹬轉的同時,左腿成支撐,以使身體形成良好的翻轉效果。左腿做相對牢固支撐(見圖7),是為了右腿蹬地的力沿著身體向上運行,由于腿不是剛性物體,在支撐階段由于壓力迫使膝關節曲,但要盡量地減少曲。在理論角度講,持鉛球位置到最后出手的重心軌跡應是一條斜向上的直線,此利于身體從下到上對鉛球的力的疊加。許多學生在支撐階段,膝關節主動曲,造成鉛球運行軌跡為大幅度的“V”字型,影響了力的轉遞,且最后出手時,左膝為曲,造成出手點低、近(見圖8),影響成績。

圖7 最有用力左腿支撐較規范示意圖

圖8 最后用力時左腿支撐主動彎曲示意圖

2.4 挺 髖

投擲項目的挺髖技術都必須在遵循力從下到上的傳遞原則上由腿部的蹬轉帶動髖的挺出才為科學合理技術。髖是身體和推鉛球技術的中間環節,沒有有效的挺髖就會導致下肢的力不能有效地通過髖傳遞到上體,被阻滯的力會導致主動換腳的不規范的動作。上體抬升的速度領先于挺髖也會導致下肢和髖的力被阻滯。

2.4.1 挺髖與主動換腳 換腳是投擲鉛球中維持身體平衡的一技術,是在鉛球出手后,兩腳前后交換,支撐腿屈膝,達到減緩向前速度和降低重心的維持身體平衡,避免犯規的目的。換腳是一種被動行為,主動換腳必然導致不規范的維持身體平衡技術,且主動換腳是在沒有充分挺髖的情況下產生的。

(1)邁步式換腳。當踝、膝關節的蹬伸力傳至髖關節時,髖關節只是水平方向向前轉動,沒有向上的挺髖動作,導致大腿帶動小腿發力,向前邁步,看似力的傳遞向著投擲方向,但髖關節沒有形成充分的蹬挺,力沒有最大效果地向腰上傳遞,大部分力是被大腿帶動小腿主動邁步分走,向前邁步導致身體總重心下降,且向上的力減小,致使鉛球出手后身體很平穩,無形中省略了維持身體平衡這一技術環節,且出手點高度和遠度都會出現明顯的降低,影響成績。

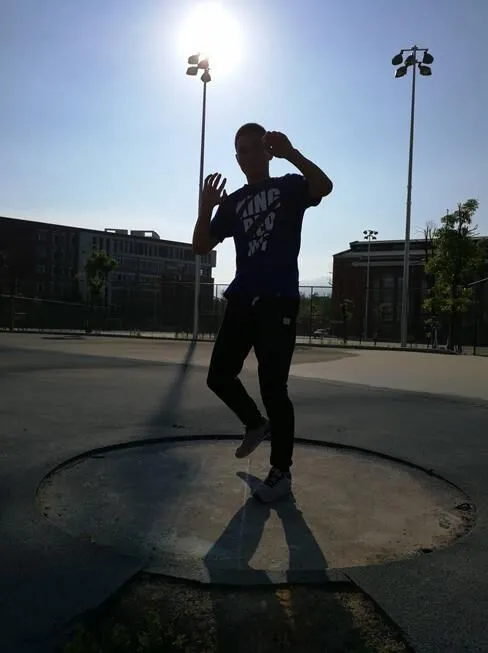

(2)跳躍式換腳。基層許多田徑教師把推鉛球的跳躍式最后出手誤認為是能最大限度的發揮腿部力量,此也必然導致髖關節挺髖不到位,力沒有較大效果地向上傳遞。左腳為了能完成向后的換腳,獲得了向前下方蹬地的方向為后上方的反作用力,加之右腿的向前上方的蹬地力,造成兩腳快速跳躍式換腳(見圖9)。由于沒有挺髖,髖的位置滯后,重心平穩,后續動作不能產生超越器械技術。跳躍式換腳能提高出手點的高度,但出手距離也會明顯降低。

圖9 最有用力過程中的跳躍式換腳

2.4.2 挺髖與上體抬升挺髖與上體抬升能依次快速銜接,就能有效地把力量轉遞到手臂。在實踐中學員往往產生上體抬升過慢和過快兩種情況。挺髖后,上體抬升過慢,造成上體側后仰,阻滯力量快速地向手臂傳遞。上體抬升過快,造成上下肢力量傳遞脫節,浪費下肢和髖向上的力。

2.5 投擲臂技術

鉛球最后用力時,投擲臂的上臂與肩齊平或略低于肩[1],方向與身體額狀軸一致,前臂與地面成約合理角度的姿勢快速打開。在許多練習者中往往是上臂打開過程就形成上臂下沉,肘向下,成投籃球姿勢,此不規范動作稱為掉肘。

2.5.1 掉肘的形式 掉肘有持球掉肘、上臂下墜和手腕旋轉三種形式(見圖10、11、12)。持球掉肘即開始持球時整個手臂下垂,上臂過多低于肩部,肘部向下。上臂下墜,直接導致整個投擲臂就形成投籃姿勢。手腕旋轉帶動前臂的旋轉,引起肘關節向下。

2.5.2 掉肘的原因 掉肘的原因有三:(1)上臂力量差。由于上臂力量差,上臂與肩平行的力臂長,無法穩固的持球,為了縮小力臂省力,肘就順勢下垂,這樣在最后用力時肘關節快速打開,就成了投籃動作;(2)手腕、手指力量差。由于手腕和手指力量弱,最后用力的最后階段,手腕和手指無法規范的推、撥球,手腕和手指做順時針的旋轉,被迫帶動前臂也成順時針旋轉,肘自然就下垂;(3)動作概念模糊。持鉛球動作和對推鉛球最后用力階段手臂打開技術概念模糊,就分別成初始掉肘狀態和手臂后續成自然發力狀態投擲臂下垂。

圖10 持球掉肘

圖11 上臂下墜

圖12 手腕旋轉

2.5.3 掉肘的力學分析(1)克服鉛球的重力。無論是初始掉肘還是最后手腕導致的掉肘,都是手指跟處把鉛球托起的。初始掉肘狀態減輕了手指的負荷,增加了投擲臂的負荷,這時鉛球的重力全部由手臂支撐,不利后續發力。規范持球姿勢能使鉛球的部分重力分別由鉛球與頸部和手指的摩擦力承擔,大大減小了手臂的負荷,利于后續打開發力。后續掉肘也必然增加手臂的負荷,因為推鉛球所發力的垂直向上的分力必須大于鉛球的重力,才能把鉛球推出去。而規范動作的手指和指跟的摩擦力主要分擔鉛球的重力,對手臂影響小于掉肘的托起動作,有利于手臂在合理的緊張度中爆發式的打開。(2)手臂和鉛球的合體重心和力的傳遞。規范的手臂和鉛球的合體的重心是高于除頭頸以外的部位,且力是從下到上的轉遞,就可很好地連貫的傳遞到手臂;若手臂掉肘,手臂的重心務必降低,力傳到了肩,力就必然又沿著上臂向下再隨著整個手臂的運行和前臂向上傳遞,導致合體的重心運行軌跡不是成規范的投擲角度。(3)鉛球的工作距離。掉肘與否兩個過程的鉛球的有效工作距離最終值大小是一致的,因為鉛球最后是由手指撥指出手的,鉛球初始位置到最后出手的位移是不變的,只是不掉肘工作距離變化過程是流暢的,逐漸增大。掉肘的有效工作距離是在掉肘瞬間有停滯,且路程增加,時間也增加。若以增加時間來增加對鉛球的沖量,反而不利于肌肉爆發收縮[2],阻滯和浪費了力的轉遞。

2.6 非投擲臂與引體配合

非投擲臂與投擲臂相對,非投擲臂技術是整套鉛球技術的一部分,不可分割。基層很多田徑教師不重視或不能科學的應用非投擲臂技術,不能更有效地提高學員的成績。當蹬地的力傳至髖關節時,需要快速傳遞到上體,非投擲臂由之前的放松狀態,快速地屈肘向投擲方向頂,帶動上體拔起,起到提速作用(見圖13);當非投擲臂頂至最高時,快速制動,以使轉化為身體的動量,緊接著以肩關節為軸快速向腋下壓,以促使身體快速的轉向側對投擲方向,增加工作距離,提高成績。

圖13 非投擲臂曲肘擺動

圖14 不用非投擲臂

圖15 非投擲臂直臂擺

2.6.1 不用非投擲臂不用非投擲臂一般是非投擲臂緊貼著腰,造成肩關節和非投擲臂側的肋間肌緊張,致使增加向上傳遞力的負荷,阻滯上體快速拔起(見圖14)。

2.6.2 直臂擺 基層很多田徑教師和教練對非投擲臂的用法是緊張直臂擺法(見圖15)。從右腳蹬轉開始,非投擲臂就是緊張的直直的,隨著力的向上傳遞,直臂以肩關節為軸從下到上的轉動。轉動的半徑就是臂的長度,達不到曲臂的快速引體效果;手臂緊張還導致肩部緊張,不利發力。由于直臂的半徑長,離心力大,制動慢,直臂轉動到最高點時,易繼續帶動上體向非投擲臂側轉動,以至帶動投擲臂和上體過多的轉動,出手較晚,力量和速度損失,成績下降。直臂擺也易造成引體脫節現象,脫節存在著提前和滯后引體兩方面。許多學生在髖關節沒有挺出的情況下,快速抬升上體,造成了上下肢在髖、腰部位上的脫節,過分體現腰的發力,嚴重影響了下肢蹬地力的向上傳遞,且易導致腰損傷。在髖關節充分挺出后,由于腰部力量差或手臂沒有起到良好地引體原因,上體抬升滯后,造成了下肢許多力阻滯于腰,沒有效地繼續向上傳遞,且容易造成最后出手角度偏大。

2.7 抖腕和撥指

從蹬地到最后出手,每個環節產生的力累積作用于鉛球,抖腕和撥指是最后兩個環節,使鉛球獲得更大的初速度。在教學過程中,許多學生較難掌握抖腕和撥指動作。其主要原因是腕關節和手指緊張,緊張導致兩部位的活動幅度小,速度慢,沒有形成抖腕和撥指動作,鉛球最后是從指跟處出手,手指沒有起到加速的作用。

2.8 鉛球落地點與上體的轉動

圖16 最有出手位置示意圖

傳統技術對鉛球的落點規范在身體的矢狀面上,對于近八字站位來講,鉛球的落點應在與右腳前腳掌的連線與站位的線相平行(見圖16),這樣是下肢的蹬地和挺髖,腰的拔起,手臂的快速出手的必然結果。若落點偏向異側臂方向,說明轉體太多;落點未到規范位置,表明出手過早或髖挺出欠佳或上體拔起慢。手臂打開后無論出手過早、過晚還是規范出手,它們都是以肩關節為軸,投擲臂為半徑的圓弧,過早或過晚出手的鉛球所獲得的規范方向的力都是其分力,減小鉛球的有效工作距離,造成對鉛球做功的浪費。

3 結 論

(1)教師的學習階段專業知識技能掌握不到位、自學能力弱、沒有和同行進行交流提高等和學生的分數至上、學習心態浮躁等是導致學生原地推鉛球技術不規范的社會學因素。

(2)學生原地推鉛球的站位存在不規范的平行站位,其易致兩腳的轉動阻力增加,時間加長,髖的轉動沒有足夠的空間和增加身體無效的扭轉等不規范動作。

(3)右腿的蹬伸存在踝、膝、髖三關節的由外向內螺旋型向上旋轉,學生易犯先旋轉再蹬伸的脫節動作。左腿支撐過程中,學生易犯主動屈膝,造成鉛球的運行軌跡不平穩,出手點低等不規范動作。

(4)挺髖不規范,被阻滯于髖的下肢蹬伸力轉化為兩腳的主動邁步式和跳躍式換腳。

(5)投擲臂技術中,學生易犯持球掉肘、上臂墜下和手腕旋轉三種掉肘形式,非投擲臂易犯不用非投擲臂和直臂擺兩種錯誤。

(6)最后出手瞬間,腕、指關節緊張,就不能形成有效地抖腕和撥指動作;鉛球的落點應在與右腳前腳掌的連線與站位的線相平行,出手太晚,表明上體轉體太多。

[1] 文 超,等.田徑運動高級教程[M]. 北京:人民體育出版社,2001:495.

[2] 袁晉純,等.運動生物力學[M]. 北京:人民體育出版社,1999:74.

Analysis No-standard Technology and Principle in Standing shot-put Teaching

LI Changdong

Physical education department, Zunyi Normal College, Zunyi Guizhou, 563006, China.

Biomechanical analysis on parallel stations, hip is not in place, Out of elbow, and so on no-standard technology by the research methods of literature method, logical reasoning, which helps to improve technology teaching effect.

Standing shot-put; No-standard; Technology; Principle

1007―6891(2017)06―0054―04

10.13932/j.cnki.sctykx.2017.06.14

G824.1

A

2017-05-15

2017-06-12