優化練習密度 提高教學質量

——以小學籃球教學為例

文/白延慶

優化練習密度 提高教學質量

——以小學籃球教學為例

文/白延慶

本文對優化練習密度的新內涵進行了解讀,然后對目前小學體育籃球課練習密度的現狀和影響體育課堂教學中練習密度的因素進行分析,重點在優化練習密度的策略上進行了實例研究。文章以小學籃球實踐課堂教學為例,從小學籃球課堂教學入手,重視練習密度的優化,提高體育課堂教學質量。

籃球教學;練習密度;優化策略

練習密度又稱為運動密度,是指在一節課中,練習時間與實際上課的總時間的比例,它在運動負荷中反映時間和數量的關系。體育與健康課程總目標的第一條中,明確提出要“增強體質,發展學生體能,掌握基本的體育知識和運動技能”,這也是體育教學的最主要任務之一。體育課是學生增強體質,提高體能,掌握運動技能的主戰場,課堂教學中學生的練習密度對學生體能和運動技能的學習產生較大的影響。

一、優化練習密度的新內涵

(一)浙江省《課程指導綱要》下發調整,迫切需要優化課堂練習密度

體育與健康課程指出:本學科要以一定運動負荷的身體練習為主要手段。2015年下發的浙江省《課程指導綱要》中明確提出一堂課的基本要求:課的基本部分練習密度大于20%;全課練習密度大于50%(新授課允許除外)。這就迫切需要我們優化體育課的練習密度,充分發揮體育課的學科特性和功能價值。

(二)優化練習密度有助于更好地構建“技術、體能、運用”單元教學

不同階段的學習需求是不同的,“技術、體能、運用”單元教學在不同水平階段的側重也是不同的。水平一、二更強調發展學生能力這條主線,而能力中很重要的一項就是體能。優化練習密度有利于更好地發展學生的體能,而適宜的練習密度和運動強度是增強學生體質、掌握和提高體育運動技術和技能的保障,也是達到綜合運用的前提。因此優化課堂練習密度能夠更好地完善“技術、體能、運用”三維單元教學的構建。

(三)優化練習密度有利于增強學生體質,同時也是評判體育課的重要指標

在我國青少年學生體能素質持續下降的背景下,體育課練習密度已成為一個必須重提也值得重提的話題,只有優化體育課的練習密度,才能使學生在40分鐘的課堂內身體機能獲得更多的鍛煉,從而達到增強體質的目的。同時練習密度可以清晰地反映出體育課中各個部分、環節所用的時間,讓教師清楚地知道自己在課堂中教會了學生什么,學生得到了什么,身體是否得到足夠的鍛煉。在練習密度監控下也能夠反映出教師在課堂教學中的問題,有些看似很花哨、形式很多,其實質上根本達不到體育課的練習密度和運動量,學生體能沒有得到發展,因此也就達不到一節好的體育課的標準。因此教師可以根據練習密度的數據監測進行反思和改善,完善教學中出現的問題,提高教學質量。

二、目前小學體育籃球課練習密度的現狀調查和影響因素分析

(一)籃球課練習密度現狀調查

不同類型的籃球課,練習密度是有差異的。籃球課一般分為理論課和實踐課,在實踐課中又主要分為三類:新授課、復習課和綜合課。新授課主要是授予新的教學內容,因此講解和示范會比較多,在固定的課堂時間內,練習時間和次數相對較少,練習密度較小。復習課主要是鞏固提高已經學過的內容,主要以學生練習為主,因此練習密度相對較高。綜合課就是既要對新知進行講解教學,又要對已學過的內容進行反復練習、鞏固提高,因而綜合課的練習密度在新授課和復習課之間。以某水平二一學年籃球實踐課為例,新授課的練習密度平均在32.7%,復習課平均密度在43.4%,綜合課平均練習密度為38.6%。按照省綱要中的要求,不管是新授課、復習課還是綜合課,都沒能夠達到該有的練習密度。

由于籃球課堂教學內容的差異,練習密度也是不同的。以某節水平二不同籃球教材為例,平均密度:傳接球活動方法平均練習密度為37.5%,運球活動方法平均練習密度為42.8%,投準活動方法平均練習密度為31.7%,移動方法平均練習密度為33.4%,綜合活動平均密度為40%。省教研員余立峰老師也多次在教研活動中提出籃球課的練習密度必須控制在50%以上。而該水平二階段的不同籃球教材均未達到平均練習密度。

從以上調查數據得知,目前小學體育籃球課教學中,普遍存在練習密度和運動負荷偏低的問題。當前,在籃球課堂教學設計和組織過程中,重技術動作和練習形式,輕練習次數、練習時間的精確設計,著重以學生興趣、玩耍為主,以滿足學生的心理需求,減少了運動量和練習時間,從而導致籃球課練習密度的下降,學生體質得不到提高,體育技能掌握不到位。而運動量和練習密度安排的適宜與否直接關系到教學質量,學生在沒有足夠的練習密度的情況下,籃球教學就難以達成掌握技能和增強體能的實效。為了達成這一目標,對籃球課的練習密度進行優化是十分必要的。

(二)影響籃球課練習密度因素分析

教學設計是否合理直接影響著練習密度。設計合理,環節緊扣,內容安排有序得當,課的練習密度和效率自然就會提高,反之則會下降。教師在設計教學時需充分考慮教材特點以及學生實際,并根據實際情況設計適宜的教學環節來優化練習密度。

而教學方法的選擇也是影響練習密度的重要因素。不同教學方法的選擇,練習密度也是不一樣的。教師講解示范的多了,練習就相對減少;重復和循環練習的多了,練習密度也隨之提高。因此教學方法選擇的合理性尤為重要。

2.教學組織和調動

教學組織的有效性和隊伍調動的合理性時刻影響著練習密度。有效的組織和隊伍調動能夠優化練習密度,不致課堂時間浪費;而隨意、過多的調動隊伍,懶散的教學組織則會浪費大量課堂時間,導致學生練習時間減少,練習密度下降,從而導致教學質量的降低。

3.場地布置和器材安排

精心的場地布置以及充足的器材供給可以避免造成隊伍過多調動的時間浪費,也可以使學生練習次數得以增加,從而提高練習密度。筆者曾在水平二“籃球直線運球”課中看到這一現象:課堂開始,教師組織學生從球框里拿球,40人的班級依次拿球,從第一位到最后一位,耗時2分35秒,浪費了大量課堂教學時間。因此場地器材安排的充分、合理,可以使學生在相同的時間內有更多的活動時間。

除以上因素之外,天氣、季節以及學校的實際情況等也多少會影響到練習密度,因此我們在研究練習密度時要視具體情況具體分析。

三、優化籃球課堂練習密度的策略

(一)課前精心設計優化練習密度

1.針對不同階段的教學內容,制定不同的練習密度

桑:對于這漫長而殘酷的戰爭來說,所有文字都是輕薄的。《德克薩斯》人物眾多,事件眾多,我進行了全視角的表述,力求賦予它們更深的含義,我希望人人都按自己的理解去欣賞它,只有心中所思,才是心之永恒。《德克薩斯》不是一個框框,讓讀者囿于其中的,它只是一雙翅膀,可以帶您進入一個全視角的19世紀60年代,讓您看到您想看到的一切。

小學階段的籃球教學主要分為:水平一,小籃球游戲活動方法;水平二,小籃球基本活動方法;水平三,籃球技術動作及組合。在水平一階段主要以多種形式的游戲活動為主,因此在練習密度的設置上可以稍微降低,主要是以培養學生對籃球的興趣為主,學習基本的游戲活動,獲得運動的基本知識和體驗。水平二是以多種形式的活動方法教學為主,要求學生初步掌握多種籃球活動練習方法,提高學生參與游戲的能力。因此在水平二階段的籃球教學中練習密度要適當提高,培養學生的球感以及基本技術技能的掌握。水平三階段要求學生基本掌握籃球技術動作組合,并掌握有一定難度的基本活動方法,這就要求教師在課的安排上提高練習密度,強化鞏固技術方法,并在提高練習密度的前提下培養學生綜合實踐能力,將籃球基本技術運用到比賽實踐中。

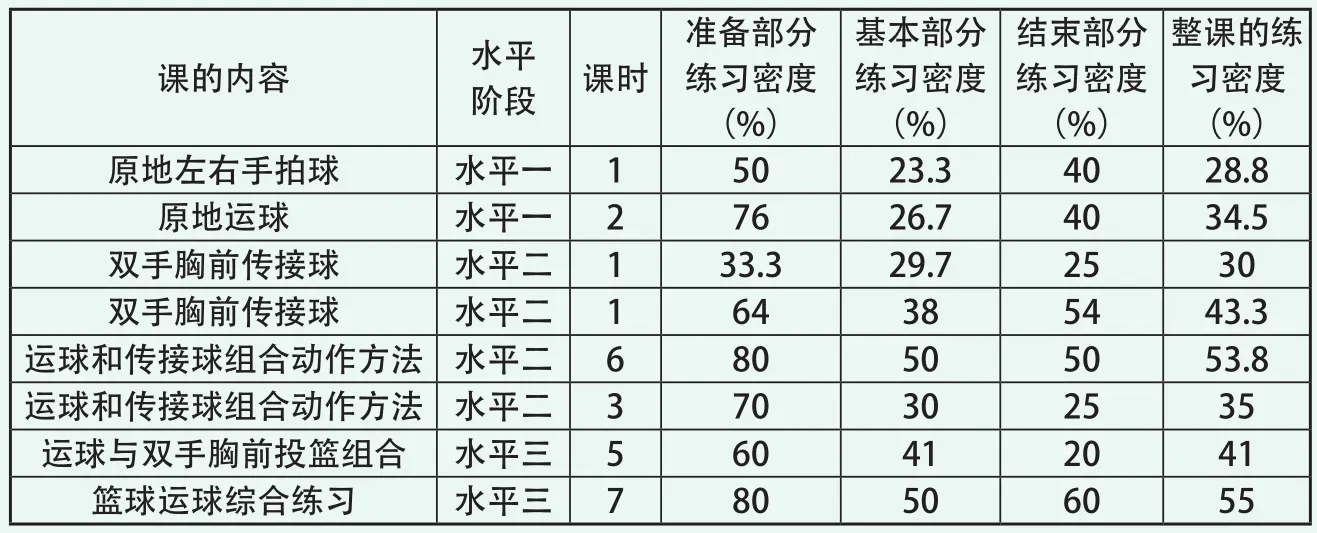

表1是筆者所在小學體育籃球課平均練習密度統計表。從表1中可以看出,水平一主要集中在21%~35%,水平二練習密度主要集中在26%~40%,水平三練習密度主要集中在31%~50%。從學生的身心發展特征角度來考慮練習密度的分配,一、二年級的學生身體發育還不能承受很高的運動強度,故而以低強度為主,激發學生對籃球項目的熱愛,重視籃球課堂常規的培養;三、四年級處在小學階段過渡時期,起著承上啟下的作用,著重豐富學生的體驗活動,進一步提高學生的球感以及各方面身體素質,因此可增加一些簡單的對抗性活動,適當提高運動強度;五、六年級的學生,身體發育快速,注重學練以及技術質量的提高,因此可加強練習密度,建立多種“組塊式”的動作模式,使學生初步體驗籃球運動的對抗性、協作性特征,發展體能,激發進一步學習的熱情。

2.針對不同的籃球教材,預設相應的練習密度

籃球課的練習密度受教材本身的影響,密度不盡相同。籃球運球活動需通過大量的練習來提高學生控球的連續性和穩定性,因此可以安排較大的練習密度,建議在50%以上。籃球傳接球活動在新授課時密度可適當調低,建議在40%左右,注重傳接球的判斷和控制,在復習課時需提高練習密度,建議在50%以上,追求傳接球的成功率和穩定性。籃球投準活動在新授課時注重投籃時的手型,故而講解示范需詳細,練習次數有所影響,可以控制在35%左右,而在復習課時需表現出一定的命中率,進行動力定型,建議在45%以上。

3.針對不同體質的學生,調整不同的練習密度

不同水平階段的學生身心發展特征是不同的,在同一水平階段的學生體質等各方面也是存在差異的,因此要根據學生身心發展規律,針對不同的學生制定不同的練習密度。課程標準(2011年版)鼓勵體育與健康學習成績優異、學有余力的學生在達到某一水平目標的前提下,將高一級的水平目標作為自己的發展性目標,從而得到更好的發展。這就要求教師在制定練習密度的時候不能“一刀切”,造成一些學生“吃不了”,而另一些學生“吃不飽”。

4.針對不同的設計環節,提高練習密度

教師要精心的安排和設計每個環節,才不致浪費教學時間。上課前教師要仔細鉆研教材,將每個環節之間的銜接設計的自然到位、緊密相扣,避免課堂脫節現象。如表2中兩節水平二的“雙手胸前傳接球”,在準備部分的練習密度分別為33.3%和64%,前者教師是先講解球性練習并示范,隨后學生集體練習,因此在5分鐘的準備部分,學生真正練習的時間只有1分40秒。而后者在準備活動中,將運球和慢跑結合,并在慢跑過程中進行球感的相關練習,這樣一來在5分鐘的準備階段學生練習了3分12秒,提高了練習密度,并且在熱身中滲透相關練習。因此每一個環節的設計都需要圍繞課堂的目標而進行安排,并且在設計過程中充分考慮學生的運動量和練習密度。

表1 小學體育籃球課平均練習密度

表2 各水平階段教研活動中籃球課的練習密度

(二)課堂調動到位優化練習密度

1.教師講解精簡到位

教師講解的精煉可以給學生提供更多的練習時間,從而提高練習密度,優化課堂效率。在體育教學中,教師的講解要精煉,在動作技術教學時盡量通過口訣、順口溜來突出技術動作的重難點,組織語言盡量言簡意賅,教授層次清楚,必要時通過掛圖、小黑板等輔助教學形成形象直觀生動的講解,避免講解時間過長,耽誤學生的練習時間。如表2在水平二“籃球:雙手胸前傳接球”同課異構的教研活動中,一教師生怕學生不理解動作,于是反復講解示范,浪費了大量時間,學生觀察中也未能夠得到及時有效的練習,課堂效率下降,基本部分的練習密度只有29.7%,整堂課的練習密度也只達到30%。而第二位教師則將要領提煉成關鍵詞:蹬(地)、伸(臂)、翻(腕)、抖(腕)、撥(指)動作協調連貫,雙手用力均勻。再配上相關圖示,加以講解示范,學生直觀了解了技術要領,通過大量練習鞏固動作,課堂練習密度達到43.3%,同時也讓學生更高效地掌握技術動作。

2.教學組織高效合理

合理的隊伍調動和高效的教學組織有利于提高課堂的練習密度。筆者曾觀摩兩節水平二的“運球和傳接球組合動作方法”,其中都涉及到分組直線運球,4組8人進行練習。A先組織縱向的練習,4人出發直線運球,其余7人等待,練習密度為1/8。后來又換了一種形式,橫向進行練習,8人出發直線運球,其余3人等待,練習密度為25%。經過計算,A執教的水平二第三課時“運球和傳接球組合動作方法”練習密度如表2,基本部分練習密度30%,整堂課的練習密度為35%。而B的組織形式與A不同,橫向分4組,每組8人,1人在練習,其余3人原地運球并觀察同伴練習,這樣一來密度就是100%。隨后又進行兩人一組,相隔一定距離,甲原地運球,乙直線運球繞過甲返回原處,然后兩人交換角色進行練習,這樣一來練習密度也為100%,而且學生更為專注,教學效果更好。經過計算,B執教的水平二第六課時“運球和傳接球組合動作方法”練習密度如表2,基本部分練習密度50%,整堂課的練習密度為53.8%。兩者之間不同的組織形式和隊伍調動所帶來的教學效果差異巨大。因此,在教學過程中要避免不必要的隊伍調動和不合理、隨意的組織。

(三)場地布置恰當優化練習密度

場地器材的布置是提高練習密度的“后勤保障”。合理的場地布置可以避免隊伍過多調動造成課堂時間不必要的浪費,而器材充足的供應更是提高練習密度的有力保障。比如“籃球:雙手胸前投籃”活動。在投籃課中,最為頭疼的就是籃筐不夠,學生練習不足。而執教者用滾鐵環的鐵環作為籃筐,將若干鐵環通過繩子固定在兩個正規籃筐之間,這樣一來就有很多籃筐可以進行練習,趣味性加強,也刺激學生不斷地進行練習,學生獲得了足夠的練習量,教學效果也很好。學校器材如果有限,鐵環也可以用長繩替代,將兩根長繩平行綁在籃筐上即可。

四、結語

體育課的練習密度是衡量教學質量的一個重要指標。針對不同的教學內容安排合理的練習密度是必要的。科學預設練習密度和合理實施好各項目教材練習密度的策略,以提高課堂練習密度為切入口,能優化課堂教學結構,也是體現體育教學有效性的關鍵。因此更需要我們教師不斷鉆研業務,積極提高實踐技巧,調控好體育課的練習密度,有效地提升自身的業務水平。每項運動技能的學習和掌握都要遵循運動技能形成規律,一方面要有一定量的反復練習,而練習的次數需要經過大量的實踐和研究才能得到科學的范疇,一線教師除教學經驗外,另一方面還需考慮不同個體學生的差異,不同能力的學生在掌握某項運動技能所花時間和練習次數不一樣,在教學中要關注差異化教學、分層教學,教師所采用的教學方法合理性、講解示范的有效性、評價的語言藝術等都對學生學習運動技能產生影響。體育課堂中教師要合理把握練習密度,充分利用教學時間,精煉教學環節,確保學生有充分的聽課、運動和休息時間,達到運動負荷的最優化,從而提高課堂教學質量。

[1]楊文軒,季瀏.義務教育體育與健康課程標準(2011年版)解讀[M].北京:高等教育出版社,2012.

[2]浙江省教育廳教研室.浙江省義務教育體育與健康課程指導綱要[M].杭州:浙江教育出版社,2015.

[3]毛振明.體育教學論[M].北京:高等教育出版社,2005.

[4]于素梅.看課的門道[M].北京:教育科學出版社,2014.

G623.8

A

1005-2410(2017)11-0012-03

(浙江省杭州師范大學東城小學 310019)