精細表述課時教學目標提高課堂教學有效性

文/楊伯明

精細表述課時教學目標提高課堂教學有效性

文/楊伯明

教學目標(尤其是課時教學目標)設定的效度常常是一個重要卻容易忽視的問題,直接影響體育課堂教學的有效性。課時教學目標精細是對學情的最大考量,針對課時教學目標表述中出現的“目標表述隨意”“單元目標課時化”“課時教學目標假”“目標不具體、籠統”“目標維度表述區分混淆”等問題,結合實例,提出課時教學目標的表述要求:應是多層次性,體現目標的個性與共性;應是具體的、可操作的;應是可評價檢驗的,可重測的。

課時教學目標;精細表述;教學有效性;學情考量

如何在有限的教學時間內發揮最大的教學功效,提高教學有效性,是課堂教學的永恒追求。對體育課堂教學(尤其是技能教學)有效性的評價,一般會從教學方法與手段、態度、環境以及教師教學水平、學生技能掌握、體能素質發展等諸多方面進行探討,但最重要的一點,首先往往會考慮到教學目標的達成效果如何,由此可見,教學目標是教學的出發點,也是教學評價的依據。當前,利用經驗與實證相結合的評價方式對體育課堂教學展開評價較為常見,但在教學實際中,教學目標(尤其是課時教學目標)設定的效度常常是一個重要卻容易忽視的問題:目標設定與教學評價之間的關聯是否缺失,教學目標是否可在教學結束后得到顯現或后測檢驗,目標有無過高或者過低等等這些影響課堂教學有效性的元問題,在課堂教學開始之前就應該慎重審視,這樣才能真正提高體育課堂教學效益。

一、課時教學目標表述形式與內容選擇

《義務教育體育與健康課程標準(2011年版)》明確提出了“根據可評價的原則設置可操作和可觀測的學習目標”,當然,學習目標和教學目標有所區別:學習目標是教學目標的核心構成,也是教學目標達成的標志;而教學目標更為全面,包含教與學雙向目標,在具體表述中又側重理解為等同于學習目標。體育教學目標分為課時、單元(模塊)、學期、學年、水平、課程教學目標等等,本文從微觀課堂的角度,側重于討論課時教學目標的精細化問題。

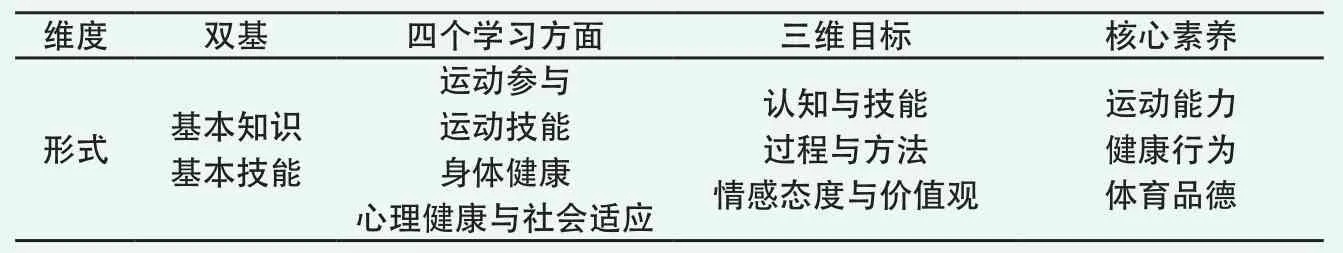

對于體育教學目標的表述,不同的時期有不同的形式(表1):“雙基”時代教學目標注重知識與技能兩個方面,到后來新課程標準提出了四個學習方面(從五個調整為四個)目標,再到“認知與技能、過程與方法、情感態度與價值觀”或是“認知、技能、情感”的三維目標表述,目前,在大力倡導發展學生核心素養培養,探究學科核心素養的背景下,也有教師在體育教學目標表述上,將“運動能力、健康行為、體育品德”直接作為教學目標表述的形式。

對于教學目標表述的形式,應該要有相對穩定的范式,而不能一窩蜂地追求時新用語,就目前來看,一堂課的教學目標至少要能在“知識與技能、體能素質、心理品質”三個方面有所體現[1],基本上就能夠涵蓋目標制定所要的關注點,其中,知識與技能、體能素質是教學的兩條主線,兩者相輔相成,相互融合,既沒有不包含體能要求的技術教學,也不存在沒有技術要素的體能練習,同時,兩者也是“心理品質”目標落實的顯性載體。

對體育教學目標表述內容的選擇,方勤等人認為教學目標應包括:行為條件(在什么情境中)、行為方向(即做什么和怎么做)和行為標準(即做到什么程度)[2]。如“在50米迎面接力賽落后的情況下(行為條件)毫不放棄,堅持全力完成自己的接力任務(行為方向),體驗勇往直前的意志品質(行為標準)”。毛振明、西登托普(Siedentop)等人認為,體育教學目標應包括“課題(達成什么樣的課題)、條件(在什么條件下達成課題)、標準(用什么標準來評判)”三個要素;施良方等人認為教學目標應包括行為主體、行為動詞、行為條件、行為程度四方面。行為主體自然是學習者;行為動詞是可觀察測量的具體行為;行為條件主要有:教學手段或工具、提供信息或提示、時間限制、完成行為情景等;行為程度是學生對目標所達到的最低表現水準,用以評量學習表現或學習結果所達到的程度。[3]如“通過體驗式教學,學生了解足球基本的傳球知識,能說出兩種(腳內側、腳外側)運球動作要領及適用范圍”,行為主體為“學生”;行為條件是“體驗式教學”;行為動詞是“說出”;行為程度是“能說出兩種(腳內側、腳外側)運球動作要領及適用范圍”。

表1 體育教學目標表述形式組成

表2 體育教學目標內容要素

表3 體育課時教學目標表述存在問題分析

概括起來,對教學目標表述的內容,至少應該包含“學生在什么樣的環境(條件)下,通過做什么(方法與手段),要達到什么樣的表現程度(或評價標準)”(表2)。

二、課時教學目標表述出現的問題

在對當前一些教案中有關課時教學目標表述情況的梳理后發現,教師對課時教學目標的表述主要存在以下五個方面的問題(表3):目標表述隨意;單元目標課時化;課時教學目標假;目標不具體、籠統;目標維度表述區分混淆。這造成了課時教學目標的不明確,引領與導向作用不強,究其原因,一是教師對單元教材內容、教學內容的梳理與劃分不到位,導致了教學目標表述上的無所適從。教學過程中首先確定的是教材內容,即教什么,之后才是怎么教及教到什么程度。教什么是內容問題,怎么教是方法問題,而教到什么程度就是目標問題。如果沒有對單元教學內容作合理區分,有效劃分課時教學內容的話,課時教學目標也就會籠統,甚至出現“單元目標課時化(如情感目標在單元和課時目標表述中相同)”“課時教學目標大而全、面面俱到”“課時教學目標假(目標設置與內容教學指向不對應)”等問題。二是沒有分清楚目標的適用范圍是在課時、單元、模塊還是課程層面,有些教學目標的表述應該是針對單元、模塊甚至是課程層面的,出現在課時教學層面顯然不合適,因為課時層面的目標要求更加具體,需要有具體、細化的教學手段來支撐表述。三是一些體育教師缺乏對學情的考量與關注,以為教學目標的精細設定不重要,沒有將目標作為教學的出發點和評價導向,目標指向與教學評價脫離,因而表述隨意,違背“學為中心”“以學生的發展為中心”的理念。

三、體育課時教學目標的精細表述要求

對課時教學目標的精細表述要求反映的是對學情的最大考量,教學的出發點與歸宿是教學目標,由此可見,課時教學目標的精細、精準與否很大程度上是基于對學情的有效分析,也決定了教學的有效性。

1.課時教學目標應是多層次的、體現目標的共性與個性

課時教學目標表述細化、多層次,是對學情的最大考量。尊重個體差異下的選擇性是基礎教育課程改革提出的一個重要原則,既然有基于學生最近發展區的差異存在,目標的設置也就必然需要體現出一定的差異及不同的層次。以往,我們常常習慣于設置諸如“百分之多少的學生能夠說出(做出)……”這樣的課時教學目標,而沒有或者忽視對后邊的百分之幾的學生提出目標要求。在“面向全體學生”與“個體差異”課標理念下,需要突出課時教學目標的個性與共性,做到課時教學目標“質”與“量”的兼顧:“質”指向的是動作技術層面的基本要點;“量”指向的是個體不同的技能表現。以前滾翻教學中技能目標為例,“沿著身體的冠狀軸,依次經過頭、頸、肩、背、臀等翻轉一周”即為完成了技術動作,達到了“質”的要求,這也是技能教學面向全體學生所應達到的最低(第一層級)目標要求[3];在“質”的基礎上,“量”的變化因人而異,表現為個體差異下的不同,而且這種差異是客觀存在的,所以,技能教學目標的第二層次設定就要兼顧到不同層次學生的發展需求和空間,設立不同的“量”的標準(層級標準),如“團身緊與否”“是直腿還是屈腿”“是分腿還是并腿”“滾翻是否沿直線”以及相應的目標人群比例。

2.課時教學目標應是具體的、可操作的

具體化、可操作性是體育教學目標的基本要求。印度哲人用“一只烏鴉每隔一千年在以恒河長為邊長的立方體金剛石上啄一次,致金剛石消失所用的時間只是永恒中的一瞬”來定義“永恒”這一抽象概念,說明任何抽象概念是可以用具體形象的操作概念來定義的。在制定教學目標時,就應該將抽象描述轉化為可操作的、具體化的指標,如前例表3中關于“有效傳接球”目標表述中的“有效”指標,就可以用諸如“能在行進間與同伴相距8米情況下,接住對方來球,并利用好提前量,將球傳回到同伴潛在(前側手前伸)接球區域”來操作化表述,將“有效”分解成“行進間8米間隔”“能接住(傳回)”“潛在接球區域”等具體的操作指標;又如,在一堂“支撐單腿擺越成騎撐—后擺下及體能練習”課時教案中,教師將“體能素質”教學目標表述為:“提高換手支撐時維持身體平衡的能力,發展靈敏、協調和上肢肩帶力量”就較為合理,“發展靈敏、協調和上肢肩帶力量”目標正是通過“換手支撐時維持身體平衡”這一可操作的、可見的動作練習指標來實現的;再如,前例表3中對接力跑中“不畏艱難,勇往直前”等“大一統”情感目標表述等,可以將此目標表述作的更具操作化呈現,如改為“雖本隊落后,但隊員仍然不放棄,全力奔跑,完成自己所承擔跑動任務”等等,力求使課時教學具體、可操作、可感知。只有做到了教學目標的具體、可操作、可感知,才能夠依據教學目標在后續的教學設計中制定和安排相應具體的、可量化的學練標準等。如在一堂“排球持球擊打球”教學中,面對“擊打后球到處跑”的教學問題,教師設定了“擊球后抱住球”“擊球后在頭頂上接住球(控制擊球方向和力量)”“擊球后轉身或轉身拍手接住球”“擊球后球下穿梭接住球(結合移動)”等教學手段解決這一問題,既是學練標準,同時也是為了達成課時教學目標的有效方法與手段體現。

3.課時教學目標應是可評價檢驗的、可重測的

可證偽性和可重復性是科學方法的兩個重要特征,也即科學合理的教學目標設置應當滿足:教學效果的評價應能按照之前設置的具體和可操作的教學目標,在課堂教學結束后得到“顯性表達”;在相同的條件控制下,對另外同質的教學對象施以相同的教學后,教學目標的達成效果也應是基本一致的。但在實際教學過程中,也存在著目標設定與教學評價之間的關聯缺失(即目標歸目標,評價歸評價)、教學目標在教學結束后無法顯現或無從檢驗(目標虛空、大而全)、目標過高或者過低等問題,對于這些情況需要依據前述要求對教學目標進行重新審視與制定,將可評、可測的練習方法和手段與課時教學目標相對應,如上例“排球持球擊打球”教學中采用的一系列教學(評測)手段就應與課時教學目標表述相對應,只有這樣,才能真正實現教學目標的導學、導控、導評功能。

[1]于素梅.體育教學設計范式及要素分析[J].中國學校體育.2012(4):45-46.

[2]施良方,崔允漷.課堂教學的原理、策略與研究[M].上海:華東師范大學出版社,2009.

[3]楊伯明.基于類動作特征下的技能教學評價—以學生的發展為中心[J].體育教學,2015(7):29-30.

G633.96

A

1005-2410(2017)11-0022-03

(浙江省紹興市教育教學研究院 312000)