歐洲文藝復興與新文化運動對醫療史現代性的影響

徐雯潔++徐世杰+狄波++杜新亮

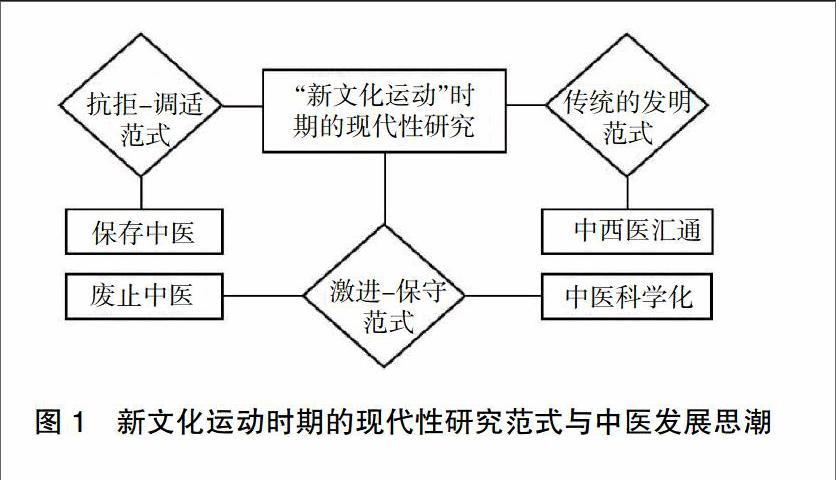

[摘要] “現代性”概念源于并反映14世紀歐洲文藝復興以來人與事物的性質和狀態。20世紀末,新文化運動成為中國社會從傳統跨入現代的思想標志。在救亡圖存與信仰危機的社會背景下,中醫界面對現代醫學強大壓力的反彈,形成了“激進-保守”“抗拒-調適”“傳統的發明”三種基本研究范式,與同時期中醫學發展的“廢止中醫”“中醫科學化”“保存中醫”“中西醫匯通”思潮對應。中歐醫療史上的現代性是將外部知識與體制轉化為自身文化的過程,以回溯性創新的形式,表現出類似現代社會的醫療理性、創新與策略。

[關鍵詞] 歐洲;文藝復興;新文化運動;醫療史;現代性

[中圖分類號] R-09 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673-7210(2017)11(a)-0072-03

Effect of European Renaissance and New Culture Movement for the modernity of medical history

XU Wenjie1 XU Shijie1 DI Bo2 DU Xinliang2▲

1.Institute of Basic Theory of Chinese Medicine, China Academy of Chinese Medical Science, Beijing 100700, China; 2.Graduate School, China Academy of Chinese Medical Science, Beijing 100700, China

[Abstract] The concept of "modernity" originates from and reflects the nature and state of human and things since the European Renaissance in the 14th century. At the end of the 20th century, the New Culture Movement became the symbol of Chinese society stepping from tradition to modernity. Under the social background of “save the nation from subjugation and ensure its survival” and belief crisis, traditional Chinese medicine field faced the rebound of powerful pressures of modern medicine, and formed "radical-conservative" "resist-adapting" and "traditional invention" three basic research paradigms, which were corresponding to the ideological trend of “abolishing Chinese medicine”“scientization of Chinese medicine”“keeping traditional Chinese medicine”“confluence of Chinese and western medicine” of Chinese medical development at the same period. The modernity of medical history in China and Europe is the process of transforming external knowledge and system into one's own culture. In the form of retrospective innovation, it shows medical rationality, innovation and strategy similar to the modern society.

[Key words] Europe; Renaissance; New Culture Movement; Medical history; Modernity

“醫療”不僅是一種技術行為,更是一種社會活動[1]2。“醫療”較“醫學”,更強調“人”的主觀性作用,并與當時、當地文化背景息息相關。Christopher Cellarius將人類歷史劃分為古代、中世紀和現代三個時期,現代時期(1475~1875年)指文藝復興和啟蒙時代。二戰后,D.Somervell采用“后現代”(1875年至今)表達與現代時期的斷裂并補充了人類歷史階段的劃分。1863年,Charles Pierre Baudelaire對“現代性”一詞作出界定:“現代性就是過渡、短暫、偶然,就是藝術的一半,另一半是永恒與不變”[2]2。其后有關現代性的定義層出不窮,甚至互相沖突,但在理解上的共通之處體現了對現代性與現代生活各領域中人們思想觀念相互反映的認可。由此可以將現代性看作是現代社會的本質特征[2]10。

狹義的“現代性”概念源于并反映文藝復興以來人與事物具有的性質和狀態。歐洲從中世紀文化過渡到現代文化的時期,其特征被普遍定義為“歐洲國家進入一個富于活力的嶄新時代”(錫蒙茲語)[3]408。歐洲文藝復興將科學威信從教會威信中解放出來,證實系統實驗有可能找出因果關系的重要結論,在此基礎上建立的實驗原則明顯影響了現代醫學的風格和趨勢。新文化運動是中國社會從傳統跨入現代的思想標志。20世紀救亡圖存的背景下,在對現代醫學強大的壓力進行反彈時,中醫界以復雜的雙向交流改造了之前的發展道路。中歐醫療史上的現代性,是將外部知識與體制轉化為自身文化的過程,以回溯性創新的形式,表現出類似現代社會的醫療理性、創新與策略。endprint

1 歐洲文藝復興中的現代醫學元素

Jürgen Habermas指出:“人的現代觀隨著信念的不同而發生了變化。此信念由科學促成,它相信知識無限進步、社會和道德改良無限發展”[4]10。Michel Foucault關于現代性的“態度”和“氣質”界定,反映了該觀念的反宗教色彩,并將現代科學知識與現代社會的統治與控制聯系起來。科學威信的上升,伴隨教會威信的衰落,是現代時期的思想見解與中古時期的最重要不同[5]511。理論科學試圖了解世界,實用科學[5]512則致力于改造世界。科學的成功體現于實際功用,便傾向于成為技術。中世紀后,自然科學家繼承了古代唯物主義的傳統,開始由樸素唯物主義向機械唯物主義過渡,對身體的描述和解釋偏向以還原論為指導的機械、工具式概念。Hieronymus Fabricius《論靜脈中的瓣膜》[6]31(1603年出版),通過水力學原理類比解釋靜脈瓣膜防止血液從心臟倒流回周圍血管的作用;Thomas Stoltz Harvey受到啟發,將機械原理和數學方法應用于血液循環的探索性研究。17世紀50年代,Antony Van Leeuwenhock自制顯微鏡觀察到血液循環的過程。這些研究成果讓人接受身體是可以被外力控制、引導,被各種技術控制而加以調治的[7]6。

歐洲醫療史的發展受政治宣傳與文化啟蒙的影響,參與到現代民族國家的建構。文藝復興以來的現代性圍繞著都市資產階級興起、基督宗教沒落、公私領域分化、市民與公民概念的形成與加強等[8]17。相對貴族階級的虛榮奢華,新興資產階級強調內在價值和環境清潔,注重個人衛生與體格強壯。整潔自律的生活方式直接影響了公共衛生的發展方向,配合了19世紀后期漸成為醫學主流的細菌論:凈化、消毒、殺菌被認為是預防疾病的標準生活習慣[7]6。1854年,倫敦爆發霍亂。John Snow用標點地圖法發現當地水井分布和霍亂患者分布的關系,被認為是流行病學的開端。從某種意義上說現代醫學體系是建立于流行病學(理念)基礎上[8]4。

2 新文化運動時期的中醫現代性思潮

中國自古就有“變”的智慧。“周雖舊邦,其命維新”[9]339。王朝更迭,上下幾千年,“故夫變者,古今之公理也”[10]54。鴉片戰爭已降,西方現代軍事、經濟、科技和文化力量就一直是中國學習和效仿的榜樣。中華民族在朝向現代道路上的艱難探索,是一個迂回反復的漫長過程。以“傳統與現代”視角研究“新文化運動”時期的現代性思潮,形成了三種基本的研究范式或研究結論[11]176,與同時期中醫學發展的四種思潮對應(圖1)。

20世紀初,近代中國面臨亡國危險和信仰危機的社會背景下,新文化運動對科學理性的借重利用,將激進跟保守的對峙,由政治推向文化層面。“科玄論戰”中,中醫藥學被當作舊傳統、舊文化一并否定。當時最有影響的學者如陳獨秀、胡適、魯迅、梁啟超等都公開發表反對中醫的言論。1916年,余云岫以《靈素商兌》提出“廢醫存藥”;1925年,教育部拒絕將中醫學納入大學學制。廢止中醫案的抗爭,迫使中醫界通過批判《內經》等中醫典籍的理論價值,廢除陰陽五行、藏象、五運六氣等學說,以西醫理論代替中醫理論的激進主張達到“中醫科學化”的目的。在這里,傳統與現代是二元、對立、脫節的。現代性建立在對既定秩序、價值和制度的反思和批判上,要求立足新的生活實踐,在全新基點上的重新感受、闡釋和表達。

通西學且致力新文化志業的一批學人,主張立足中國本位,以中國傳統文化為主體去批判、轉化和吸收西方文化,即調適傳統以適應和融合現代性。以惲鐵樵為代表人物的“保存中醫”派,可看作該思潮在醫界的投射。因中西醫學的文化背景不同、醫學基礎各異,“東方醫學自有其立腳點”而主張保留中醫學理論體系的完整性。惲鐵樵所著《群經見智錄》:“《內經》之五藏,非血肉之五藏,乃四時之五藏。”認為中醫學之臟腑不同于現代解剖學之臟腑,強調臟腑功能活動、病理變化之間的整體聯系,為后來的中醫家脫開“臟腑解剖是否有誤”的糾纏。“保存中醫”派包含“改進中醫”的觀點,保留中醫有價值的部分并吸取西醫的先進知識。如整理中醫典籍,“詮釋明白,使盡人可喻”,以便普及;引入實驗方法等。“保存中醫”派立足于爭取自身的生存發展、與“廢止中醫”之風斗爭,同時反對以“中醫科學化”為名的中醫西化之舉。堅持現代性的主體性特征,即傳統與現代是連續的、一體的,現代化過程是主體的傳統性與現代性之間既抗拒又調適的過程[11]176。

Eric John Ernest Hobsbawm提出歷史學家從“發明傳統”視角理解近現代史的獨特重要性,特別是“發明傳統”對于民族國家建構和認同的重要意義[12]16-17。明末清初至近代以來的中西匯通思想認為,現代性是于中國有益的追求目標,但將產生于西方的現代性完全移植于中國是行不通的。通過在中國傳統文化中發現西方現代性元素,尋找到中西文化“點對點”的契合匯通之處,減少現代性建構的排異反應,增強本土適應性。如在道家思想中發現“自由主義”“革命思想”,在儒、農、墨家思想中發現“社會主義”[11]178-181。張錫純(1860~1933年)為中西醫匯通學派的代表人物,其著作《醫學衷中參西錄》,涉及中西醫的概念、生理、病理、藥理和治療各方面。書中列有專篇《論中醫之理多包括西醫之理原非難事》:“大厥之證,即由于氣血相并上走,必至腦充血可知,此非中西醫理相同乎?至謂氣反則生,氣不反則死,蓋氣反則血隨氣下行,所以可生;若其氣上走不反,血必愈隨之上行,其腦中血管可至破裂,出血不止,猶可望其生乎?”張錫純的中西醫匯通觀點,通過尋求中西醫概念上的互相印證,揭示兩者在學理上的邏輯相通。新文化運動的“重估舊文明”“再造新文明”,是在中國傳統文化中尋找現代性的原點、支點、生長點,以“發現傳統”的基本形式,實現“發明傳統”的基本訴求。

3 中歐醫療史上的現代性遭遇

“現代性”除了指涉“當前”“現在”等時間概念,還意味著當前、現在的事物或狀況“比過去更新、更好、更優越、更進步”。廣義上,現代性是永遠不斷消失又不斷再生的。每個“現代”都會成為過去。“它的內涵始終在變,隨著時代的變化而變化,或者說,它的內涵就是‘新:新事物、新風格,真正絕對的新,獨一無二的新,前所未有的新”[13]23。現代性是一種始終處于“過渡”的狀態,而與現代性相對的“古代性”不再是一種需要效仿才可恢復的模式。歐洲文藝復興時期,醫學發展的回望傳統與經驗重新表達詮釋了“現代性”意涵的“二重性”。“現代”不斷向“過去”轉變同時又不斷再生,具有與古代性息息相關的時代意識,同時體現了先鋒主義精神。就中國醫療史的近代性而言,無論是醫學知識本身還是醫療衛生制度,均引發自外部知識與制度,進入本土以后,就不再是簡單的接受過程,而是積極創造了基于自身傳統的“現代性”。endprint

不同的醫療文化、身體疾病觀相遇之下產生了各具特點的醫學文明。與文藝復興的思想啟蒙性質不同,救亡的功利性與迫切性更強。救亡論的支配之下,付出任何代價的社會重組都是允許的。在建立現代民族國家這一宏偉敘事中,救亡的過程是意志、情感、欲望的解放,同時也是思想文化不斷激進化的過程。清末新小說多有直接涉及“病”與治療的文本,所治療的并非單純的身體疾患,更是指向體質的改造及指精神氣質方面的改造——“國民性”。魯迅的《藥》以“夏”的滿腔熱血無法治愈“華”的陳年肺疾,隱含著對于“革命”與“犧牲”的質疑,指出國民的肢體孱弱與精神萎靡需同時改造[14]271,30。“中國人的“身體”自近代以來一直被視為病弱不堪,“中醫”似乎對此無能為力。西醫卻能夠通過獨有的切技術使身體從損毀狀態得到復原這種治療方式總被比喻成整個中國社會就像一個病弱的肌體,經歷了一個由弱變強的近代蛻變的過程[15]1”。“中醫”與“西醫”成為不同救國方案的隱喻。已經充分認識到落后的中國人,從個體到國家的療救都向西方尋求,這種心理是面對現代性的應激反應。現代性同時包含否定和自我否定(也被稱為“摧毀和自我摧毀”,“批判和自我批判”)兩個特征[16]24。追求“現代”意味著永無止境地追求和創造屬于自己時代的“現代”,不斷地批判和否定既存的“現代”,用新的“現代”取代已經或即將成為“過去”的舊的“現代”。硬幣的反面,現代性又制造了新的風險和沖突,急劇變革的社會瓦解了傳統意義的世界并構成對人類基本安全的挑戰。“風險最大之地,正是命運重現之時”。中歐醫療史的現代性進程,指向社會現代性的基因性構成,塑造了當代醫學文明的基本形態,也為時代精神與哲學反思提供了可能。

[參考文獻]

[1] 于賡哲.唐代疾病、醫療史初探[M].北京:中國社會科學出版社,2011.

[2] 吳先伍.現代性境域中的生態危機[M].蕪湖:安徽師范大學出版社,2010.

[3] 阿爾圖羅·卡斯蒂廖尼.醫學史[M].程之范,甄橙,譯.南京:譯林出版社,2013.

[4] 王岳川,尚水.后現代主義文化與美學[M].北京:北京大學出版社,1992.

[5] 伯蘭特·羅素.西方哲學史[M].何兆武,李約瑟,譯.北京:商務印書館,2013.

[6] 孫毅霖.生物學的歷史[M].南京:江蘇人民出版社,2009.

[7] 梁其姿.醫療史與中國“現代性”問題[M]//張國剛:中國社會歷史評論.北京:商務印書館,2007:1-18.

[8] 謝雁鳴,王志飛.中醫藥大數據與真實世界[M].北京:人民衛生出版社,2016.

[9] 鄭建偉.詩經[M].烏魯木齊:新疆人民出版社,2002.

[10] 梁啟超.自立[M].北京:九州出版社,2012.

[11] 何愛國.中國現代化思想史論[M].北京:世界圖書出版公司,2014.

[12] E·霍布斯鮑姆,T·蘭格.傳統的發明[M].顧杭,龐冠群,譯.南京:譯林出版社,2004.

[13] 河清.現代與后現代——西方藝術文化小史[M].香港:三聯書店,1994.

[14] 鄭麗麗.“病”與藥——清末新小說的“救國”想象[D].天津:南開大學,2009.

[15] 楊念群.再造“病人”——中西醫沖突下的空間政治(1832-1985)[M].北京:中國人民大學出版社,2014.

[16] 安東尼·吉登斯.現代性的后果[M].田禾,譯.南京:譯林出版社,2004.

(收稿日期:2017-06-05 本文編輯:張瑜杰)endprint