語言輸入對中國英語學習者英語松緊元音產出的影響

鄭琴

【摘要】文章以為期兩年的美籍外教集中英語授課為參照點,探究其語言輸入對中國學生松/緊元音產出的影響。實驗結果表明:美國人在發松緊元音時,主要依靠聲譜特征,而中國學生主則主要依賴于時常特征;密集型語言輸入使中國學生在產出元音時,逐步采用聲譜特征的策略。

【關鍵詞】松/緊元音 元音產出 元音時長 元音聲譜特征

一、引言

早在上世紀五六十年代,關于英語發音的實驗研究在國外就很普遍了。人們在發音過程中所用的時間和頻率決定語音的時長和聲高,也就是說,共振峰頻率和元音持續時間是是聲學研究中需要測量的兩個重要因素。其中,第一、二共振峰頻率的變化尤為重要,僅比較這兩個共振峰 的 頻 率 變化就足以區分不同的元音了。研究語音的聲學性質是十分重要的,其原因也很多;為了了解語音的性質,聲學能幫助我們解釋為什么有些語音的發音容易互相混淆。Jacobson 和Halle(1956)從聲學角度和發音角度將元音分為緊元音和松元音:那些發音消耗能量較大,聲譜圖中前兩個共振峰分布較分散,且持續時間較長的元音被劃分為緊元音;反之則為松元音。本研究將以美式英語中的松/緊元音/i/和/I/作為研究對象,研究二語習得中語言輸入對這一對松緊元音音位建立的作用,希望能為我國英語語音教學提供科學依據。

二、研究方法和實驗步驟

1.產出實驗。實驗對象:12名在中國的美籍外教和60名中國學生參加了本次實驗。前者中4名為男性,8名為女性,其產出元音的聲學特征為本次實驗提供參照。后者分為兩個組,各30人(其中男生十名,女生二十名),分別來自新疆師范大學外國語學院英語專業本科三年級兩個班級,分為實驗組和對照組,其中實驗組班級學生在大一、大二兩年中每周大約有16節課由美籍外教講授,我們稱之為密集的語言輸入。而對照組的學生每周只有兩節外教講授的課,其他課程均有中國老師講授,其語音輸入被定義為非密集型。

實驗材料:實驗材料包括7對包含緊元音/i/和松元音/I/的:sheep, ship; cheap; chip; seat, sit; heat, hit; cheek, chick; peak, pick; feet, fit. 為了避免協同發音的影響,所有的松緊音都出現在清輔音環境中。這些最小語音對立對代入負載句I say _____this word(我說 _____ 這個詞中)中。錄音工作由一個連接到一臺IBM筆記本電腦上的高質量的麥克風完成的。語音處理軟件Praat再把聲音信號數字化,進行聲學分析。根據觀測元音的波形變化和聲譜圖中共振峰的變化雙重標準來測量元音的時長。截取元音中最穩定的一部分測量其第一、二共振峰頻率值。將測量出的元音時長和兩個共振峰頻率值錄入統計軟件SPSS13.0中,進行數據分析。

2.聽辨實驗。實驗對象:五名美國外教作為聽辨者參加了本次實驗。

實驗材料:用Praat把前一個實驗中所有實驗對象產出的單詞從負載句子中截取出來作為語音刺激。所有語音刺激利用VSPLAY通過一臺筆記本電腦和耳機以隨機的順序傳遞給聽辨者,要求其根據聽到的語音刺激在答案紙上選擇聽到單詞含有/i/或/I/。聽辨結果輸入統計軟件SPSS中進行分析。

三、實驗結果及討論

1.元音/i/-/I/的聲學分析。

(1)時長。統計結果表明,在發松元音/I/時,三個組之間均無顯著性差異。而在發緊元音/i/時,三組具有顯著性差異 [F(2,459)=30.9,(p<0.001)],其中對照組產出的/i/明顯要比其余兩組長的多。隨后我們就/i/音時長的顯著性做了Post hoc 分組檢驗,Scheffe檢驗結果將三組分為三類。

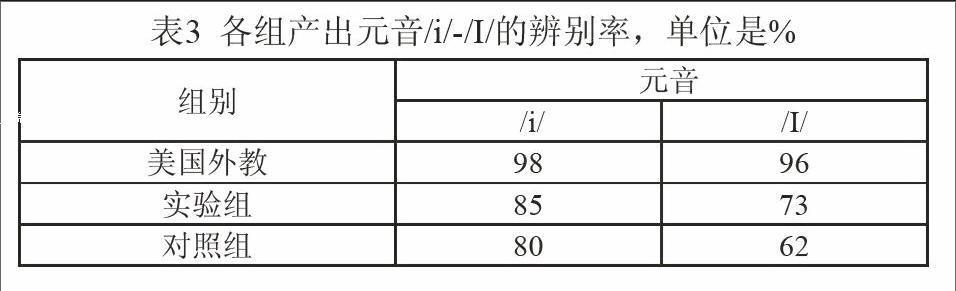

表1顯示了各組實驗對象產出元音的平均時長,可以看出三個組的松元音/I/的時長變化不大,而發緊元音/i/的時長變化比較大。對照組的受試者傾向于拉長/i/的時間長度有意識地把/i/和/I/區分開。

(2)聲譜特征(第一、二共振峰分布)。由于實驗對象中各組男女比例不協調(但各組男女發音人比例一致),而本實驗的目的是研究組之間的差異,故性別差異在本研究中不做討論。表1顯示的是各組發/i/和/I/的第一、二共振峰頻率的平均值。

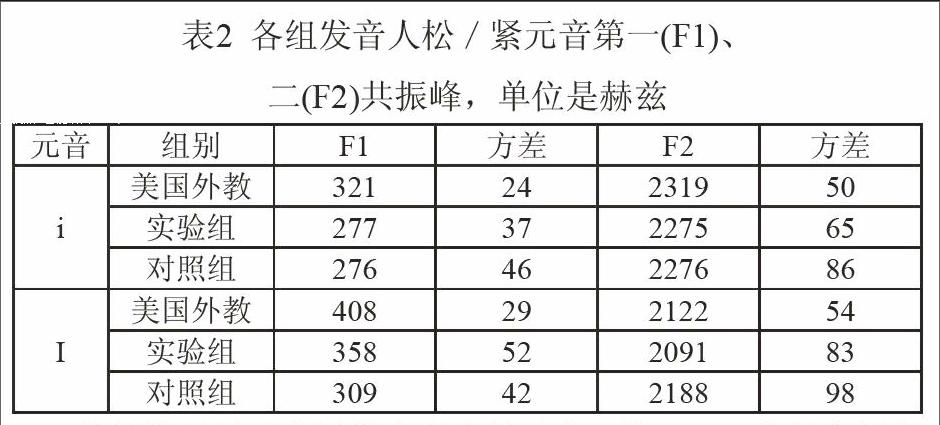

統計結果顯示中國學生所發緊元音/i/第一、二共振峰頻率與一語習得者均有顯著性差異,而中國學生的兩個組之間則無顯著性差異。發松元音/I/時,三個組的第一、二共振峰均有顯著性差異,[F(2,2437)=0.2,(p<0.001)]和[F(2,2437)=338.6,(p<0.001)]。Post hoc的Scheffe檢驗將三個組的第一共振峰分為三類,而第二共振峰分為兩類,即未接受密集型語言輸入者為一類,接受密集型語言輸入者和美國外教為一類。

2.對受試者產出/i/-/I/的聽辨實驗。

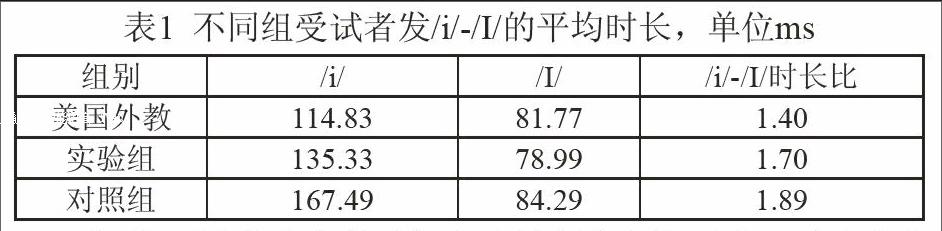

該實驗顯示英語本族語使用者所產出的元音幾乎百分之百地被辨認出來,而中國學生所產出的元音經常被誤認。在中國學生之間,接受密集型語言輸入者所產出的元音的整體辨別率要比為接受密集型語言輸入者的要高。Turkey test檢驗表明中國學生兩個組產出的緊元音/i/的辨別率沒有顯著性差異,而產出的松元音/I/之間的辨別率則有顯著性差異[F(2,0.141)= 297.4,( p<0.001)]。該實驗結果與產出實驗的聲學分析結果吻合,即中國學生兩個組內的差異更多的是體現在松元音/I/上。

四、結語

長期以來,人們在爭論著成人英語學習者能否像英語本族語者那樣,準確地發好英語元音,因為對他們來說學習語言最佳時段的臨界期已過。然而,Flege的言語習得模式及其一系列研究為我們提供了成人可以成功的習得元音的證據。本實驗研究也充分證明了言語習得模型的觀點:二語語言習得機制還有很大伸縮性,即使二語習得者到了成年仍能夠學會目的語的某些音素。隨著語言學習者目的語的語言經歷的不斷豐富,其產出元音的準確程度逐漸向一語習得者靠近。

根據言語習得模式,元音的習得是一個動態的過程,目的語元音的習得受語言經歷的積極影響。在中國學生開始學習美式緊元音/i/和松元音/I/時,國內的語言教師和學習者常用的英語詞典在對比這兩個元音的差異時,側重強調兩個元音之間的時長差異而忽視了其他質的差異,如heat 的標注為/hi:t/,而 hit 為/hit/(摘自牛津高階英漢字典);隨著學習者語言經歷的增加,尤其是在接受了美籍教師直接的語言輸入后,學習者開始對元音質的特征—聲譜特征逐漸敏感,在產出元音時更傾向于本族語使用者。

Chomsky認為每個人都具有內在的語言習得機制,語言習得,包括二語習得,是人類先天具有的語言習得機制的產物。只要學習者激活這個機制,大腦就會自動開始語言習得過程。而激活這個語言習得機制的關鍵則在于學習者所接受的語言輸入這個外在環境因素。既然語言輸入對二語學習者在產出元音方面具有積極影響,那么在英語教學中就要充分利用機會加強學習者對美式英語的直接接觸。

參考資料:

[1]Flege,J.Second language speech learning:Theory.In W.Strange(Ed.),Speech perception and linguistic experience.Baltimore:York Press,1995.

[2]Jacobson,R.and Halle,M.Fundamentals of Language.The Hague:Mouton,1956.