城中村轉制社區文化建設實證調查研究

——以西安市某城中村轉制社區為例

趙麗紅

城中村轉制社區文化建設實證調查研究

——以西安市某城中村轉制社區為例

趙麗紅

本文立足城中村新階段的發展理念及整體趨勢,以西安市城中村改造過程中某社區文化建設為個案,通過對社區文化構建多元化價值訴求研究,以期構建城鄉文化合理重構、多元主體價值共贏的社區文化模式。

城中村 社區文化 文化融合 文化共贏

城中村轉型發展是新型城鎮化發展的載體及城市化水平的重要標志。自上世紀80、90年代至今,我國城中村改造卓有成效,大多城中村經過系統化、大規模的空間改造,以往種種社會問題諸如社會治安、犯罪問題高發,居住環境擁擠混亂、臟亂差,生態環境破壞等問題得到有效遏制。城中村改造進入一個新的歷史階段,即城中村轉制社區“城市文化內塑(城鄉文化重構融合)階段”。同樣的,城中村轉制社區文化建設成為該階段城中村發展的重中之重。

一、研究對象、方法

(一)研究對象

本文選取西安市蓮湖區B小區(B小區原為城中村)為研究個案,以居民年齡、居民身份為分層標準,采用分層抽樣法抽取該社區100戶居民代表為調查樣本群。調查樣本中,56周歲及以上居民16名,41-55周歲之間居民31名,18至40周歲之間居民32名,17周歲及以下19名;原住居民54名,外來務工人員27名,部分城市租住人口19名;同時,選取同一地域中城市人口50名作為參照樣本。本次調查共發放問卷150份,回收有效問卷148份,回收率達98.67%,最終有效樣本為:調查樣本組98名,參照樣本組50名(本次調查組及樣本組基本情況見表1)。

表1 調查組及參照組基本情況表

(二)工具與方法

本文采用問卷調查的形式,分別對調查樣本組及參照組設計了《關于城中村改造過程中社區文化建設現狀滿意度及需求調查問卷》(以下簡稱“滿意度及需求問卷”)。該問卷共設有20個條目,以原住居民、外來務工人員、城市租住人員、城市參照人口四類人群的視角去了解不同利益群體對城中村現有社區文化建設現狀滿意度評價、對城中村改造過程中社區文化的需求期望(分別從物質文化、制度文化、活動文化、精神文化建設需求)、對社區文化建設后期自主參與意愿等。

二、數據分析

(一)轉制社區基本情況及社區文化建設現狀

B小區(原為蓮湖區BJK村),為西安市蓮湖區首批城中村改造項目中的城中村。該村于2009年規劃列入蓮湖區城中村改造,采用“政府主導土地一級開發”的模式,于2011年基本完成全村約330畝土地,845戶居民2721人的拆遷安置工作。B村的發展演化過程符合城中村普遍發展軌跡,歷經了“郊區、城鄉結合部、城中村、城市化”等四個階段,尤其自2012年城中村改造完成至今,B小區社區文化建設初具成效。該小區從形式上已與城市社會初步融合,物質環境科學規劃、居民身份合理過渡、文化活動較為豐富,已成為城中村轉制社區中文化建設較為成功案例。

(二)轉制社區文化建設現狀調查結果

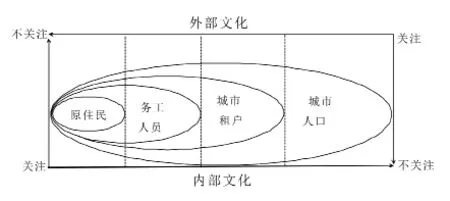

1、轉制社區文化受關注度分析

社區文化按地緣關系、社會關系親疏可劃分為內部文化、外部文化,內部文化主要是與小區居民日常生活密切相關的文化關系網,外部文化則指小區居民與統一地域環境中的其他成員共享的文化關系網。

圖1 調查對象對社區內外部文化關注度圖

調查結果(圖1)顯示,不同的調查對象因其自身利益與社區生活關系緊密程度不同,因此,在對小區社區文化建設的關注度上也呈現二元對立的態勢。這在調查組與參照組、調查組內部各類型人員間都有體現。

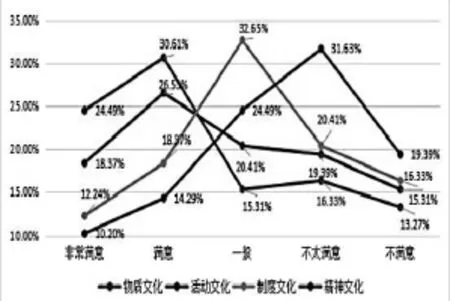

2、轉制社區文化滿意度分析

本文對城中村轉制社區文化建設的現狀調查,主要從“物質文化、制度文化、活動文化、精神文化”四個維度展開。

圖2 社區文化各要素滿意度折線圖

由圖2滿意度折線圖可以看出,關于社區內、外部文化各要素的滿意度由高到低分別為:物質文化(55.1%,47.98%)、活動文化(44.9%,41.21%)、制度文化(30.61%,34.46%)、精神文化(24.49%,31.76%)。總體來說,調查對象對于社區物質文化、活動文化的滿意度較高;對于制度文化很多人持中立態度(32.65%,24.32%),說明居民對社區制度規范的認知度、內化度有待提高;精神文化層面很多居民表示不了解、不滿意(51.02%,50.67%),后期需加強宣傳、引導,精神文化建設是一項長期性的工作,需逐步探索落實。

三、轉制社區文化四維度的建設需求分析

(一)物質文化需強化規范化建設

社區物質文化經過政府主導、宏觀規劃、系統改造,目前,該社區居住生活區、文娛社交區、工作商務區、衛生服務區等區位功能健全完善,調查組及參照組對于社區內外部物質文化總體滿意度比較高。關于物質文化建設需求調查中,調查對象傾向于對物質文化的進一步規范化管理和建設,如內部物質文化建設需求中關于綠化環境、衛生要求、文娛設施、交通安全標識等的規范化管理與建設;外部文化中關于城市各功能區的職能完善與合作,文化娛樂場所的管理與完善,交通網絡亟需建設及改善,第三產業服務衛生要求與日常監管等。

(二)活動文化需求呈現多元化

關于轉制社區活動文化建設需求,不同年齡段的調查對象呈現不同的偏好傾向。56周歲及以上的老年人傾向于集群式休閑活動,如廣場舞、老年大學、讀書會(聊天)等,占比累計達該組總人數的189.29%;41-55周歲間的中年人傾向于觀賞式休閑活動,如文娛表演、高雅文化進社區、廣場舞等,占比累計達152.27%;18-40周歲間的青年人傾向于學習發展型文化活動,如專題技術講座、項目培訓、親子教育等活動,占比累計達148.94%;17周歲及以下的青少年則更傾向于娛樂學習性文化活動,如專題教育(游泳班、奧賽班等)、游戲、影視片放映等,占比累計達148.28%。因此,針對社區居民不同群體需求,需建構多樣化的社區活動文化體系。

(三)制度文化、精神文化建設亟待加強

調查對象對于制度文化的建設需求主要概括為兩方面:(1)加強制度文化的宣傳廣度及力度,以便居民內化各項制度規范,加強居民對制度管理的歸屬感;(2)建立健全各項管理制度,隨著物質文化、活動文化內容的不斷豐富,各項配套管理制度亦需跟上節奏。

精神文化建構需要政府宏觀主導下的社會主義核心價值觀的宣傳,同時,離不開社區居民長期文化精髓的積淀。目前,轉制社區由于改制時間較短,還需要較長的探索過渡期。

四、轉制社區文化建設需妥善處理的社會關系

(一)社區文化建設需處理好傳統與現代的關系

轉制社區由城中村改造而來,其發展的歷史淵源決定了當前轉制社區的文化,存在傳統農村“根”文化與現代城市文化的對立與沖突。轉制社區新的社區文化建設,本質是要通過將傳統文化與城市文化中的精華部分加以融合,并逐漸由農村文化向城市文化過渡的一種文化構建過程,而非機械的以城市文化取代農村文化。因此,在轉制社區文化建設過程中,必須協調好農村文化與城市文化間的關系。隨著社會制度的不斷完善,社會關系網的重新建立,居民市民化過程的不斷加深,實現農村文化與城市文化的合理過渡,有效避免激化社會矛盾。

(二)社區內部文化建設需處理好原住民與外來人員的關系

轉制社區居民主體不同于傳統城市社區,原住居民、外來務工人員及部分城市租住人員共同構成了該社區的人員常態。轉制社區內部文化建設的良性運行離不開三方人員的共同支持與配合,在“物質文化、活動文化、制度文化、精神文化”各維度文化平臺的建設過程中,在立足原住居民利益的基礎上,將部分文化活動有效惠及另外兩方人員,使其能夠充分享受社區文化建設的優秀成果,加強外來人員對社區文化的歸屬感,從而達到社區內部文化的和諧發展。

(三)社區文化建設需兼顧社區精英與群眾利益關系

根據意大利社會學家帕累托的精英理論,每個群體均有一定的精英人群,他們因學識、聲望、社會地位等而成為普通群眾的意見領袖。調研社區內同樣存在“社區精英”,他們更加積極主動的參與社區文化建設活動,往往能夠提供建設性的意見,甚至主導社區文化建設重大決策。因此,社區文化建設爭取精英們的認同,將提高文化建設的效率,同時,亦需兼顧普通群眾的利益,從而實現社區文化建設的利益最大化。

[1]劉豐.西安經濟技術開發區城中村改造研究[D].西安:長安大學,2009.

[2]李彥超.精英循環理論視野下我國精英循環的現實分析[J].湖北經濟學院學報(人文社會科學版),2011(08).

[3]鞏敏煥.西安市城中村拆遷改造新建社區物質文化建設研究[J].農村經濟與科技,2015(10).

[4]彭輝.我國社區旅游開發中的文化建設機制研究——以安徽湯池鎮為例[D].天津:南開大學,2009.

西北大學現代學院)

本文系西安市2016年度社會科學規劃基金項目階段性研究成果,項目名稱《西安市城中村改造過程中的社區文化建設問題》(項目編號:16 X D 09)。

趙麗紅(1985-),女,河北邢臺人,碩士研究生,講師,研究方向:社會工作與社會保障。