非洲豬瘟疫情下屠宰企業(yè)轉(zhuǎn)型升級與肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變

劉鈺杰,趙 寧,朱 飛,譚業(yè)平,陸昌華

(1.江蘇雨潤食品產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司,江蘇 南京 211806;2.西安雨潤農(nóng)產(chǎn)品全球采購有限公司,陜西 西安 710016;3.江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院獸醫(yī)研究所,江蘇 南京 210014)

0 前言

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的2019 年我國發(fā)生的非洲豬瘟疫情以及防控部署工作,政府部門應(yīng)強(qiáng)化屠宰環(huán)節(jié)監(jiān)管,督促屠宰企業(yè)依法履職盡責(zé),建立健全各項(xiàng)管理制度,履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任,落實(shí)防控非洲豬瘟的各項(xiàng)措施。但非洲豬瘟對我國生豬產(chǎn)業(yè)的影響巨大,我們對非洲豬瘟疫情防控工作仍然不能松懈。為了生豬產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展不斷適應(yīng)市場需求,被淘汰的屠宰企應(yīng)轉(zhuǎn)型升級,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化的非洲豬瘟實(shí)驗(yàn)室,全面開展非洲豬瘟病毒PCR 檢測、污水污物達(dá)標(biāo)排放等[1]。與此同時(shí),隨著非洲豬瘟疫情的持續(xù)影響,生豬養(yǎng)殖環(huán)節(jié)產(chǎn)能嚴(yán)重下降,市場對生豬供不應(yīng)求現(xiàn)象會逐步顯現(xiàn),豬肉供應(yīng)緊張,必然會加速市場肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變[2]。

1 非洲豬瘟疫情與屠宰企業(yè)相關(guān)政策

1.1 非洲豬瘟疫情概況

截 至2019 年7 月29 日,全 國共發(fā)生非洲豬瘟疫情147 起,有134起解除了疫區(qū)封鎖。其中,2018 年8—12 月,發(fā)生非洲豬瘟疫情99 起,2019 年至今全國共發(fā)生非洲豬瘟疫情48 起。雖然關(guān)于非洲豬瘟防控工作已取得階段性成效,但非洲豬瘟疫情已影響我國32 個(gè)省份,形成了一定的面源污染,防控工作仍不能松懈。

1.2 非洲豬瘟病毒檢測在生產(chǎn)和流通領(lǐng)域全面展開

根據(jù)我國生豬產(chǎn)業(yè)的實(shí)際情況及產(chǎn)業(yè)特點(diǎn),屠宰環(huán)節(jié)是連接生豬產(chǎn)銷的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在非洲豬瘟疫情影響之下,強(qiáng)化屠宰環(huán)節(jié)監(jiān)管,開展非洲豬瘟檢測是降低病毒擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn),切斷病毒傳播途徑的有效手段[3]。

1.2.1 屠宰環(huán)節(jié)開展非洲豬瘟病毒檢測

2019 年1 月2 日,農(nóng) 業(yè) 農(nóng) 村部119 號公告要求在非洲豬瘟防控期間,全面開展生豬屠宰環(huán)節(jié)非洲豬瘟病毒檢測;2019 年3 月13 日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)屠宰環(huán)節(jié)非洲豬瘟檢測工作的通知》中明確要求屠宰企業(yè)應(yīng)當(dāng)建設(shè)符合PCR 檢測技術(shù)要求的實(shí)驗(yàn)室,最遲于7 月1 日前落實(shí)開展生豬屠宰環(huán)節(jié)非洲豬瘟病毒自檢工作。

1.2.2 加工流通環(huán)節(jié)開展非洲豬瘟病毒檢測

2019 年4 月3 日,國家市場監(jiān)管總局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部以及工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于在加工流通環(huán)節(jié)開展非洲豬瘟病毒檢測的公告》,通過加強(qiáng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)的監(jiān)管,對被淘汰的屠宰企業(yè)開展非洲豬瘟病毒檢測,嚴(yán)防染疫生豬產(chǎn)品進(jìn)入食品加工流通環(huán)節(jié),維護(hù)人民群眾切身利益,保障生豬產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

1.3 完善政策落實(shí)

屠宰企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)國家相關(guān)文件要求,如農(nóng)業(yè)農(nóng)村部第79號公告、農(nóng)牧發(fā)〔2018〕23號、農(nóng)辦牧函〔2019〕7號、國務(wù)院國辦發(fā)〔2019〕31號《關(guān)于加強(qiáng)非洲豬瘟防控工作的意見》等,就非洲豬瘟應(yīng)急期間的生豬運(yùn)輸車輛監(jiān)管提出要求,規(guī)定了“生豬運(yùn)輸車輛備案”制度和實(shí)施“點(diǎn)對點(diǎn)”調(diào)運(yùn)。全國試行區(qū)域化防控方案,加大屠宰產(chǎn)能布局調(diào)整力度,實(shí)現(xiàn)生豬主產(chǎn)區(qū)原則上就近屠宰,變“運(yùn)豬”為“運(yùn)肉”。2019年6月22日國務(wù)院辦公廳發(fā)文要求,提升生物安全防護(hù)水平,落實(shí)屠宰廠(場)自檢制度、落實(shí)駐場官方獸醫(yī)制度;完善動(dòng)物防疫體系、建設(shè)生豬運(yùn)輸車輛洗消中心;加快生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系。屠宰企業(yè)要落實(shí)和建立健全各項(xiàng)管理制度,履行非洲豬瘟疫情防控主體責(zé)任。

2 轉(zhuǎn)型與升級

近年來農(nóng)業(yè)農(nóng)村部持續(xù)推動(dòng)屠宰企業(yè)資質(zhì)清理整頓,取得了明顯效果,但屠宰廠(場)“多、小、散、亂 ”的局面仍然存在,食品安全難以保證,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出[4-5]。隨著非洲豬瘟疫情發(fā)展,屠宰產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級是整個(gè)生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要一環(huán)。目前,我國屠宰行業(yè)發(fā)展水平整體不高,疫情防控能力偏弱,提高屠宰環(huán)節(jié)動(dòng)物疫病防控、消殺能力,更有利于生豬產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。

據(jù)統(tǒng)計(jì),2017 年末,全國屠宰企業(yè)約14 720 家;疫情發(fā)生后,國家加大清理整頓力度,到2019 年3 月全國屠宰企業(yè)仍有9 600 余家。通過在屠宰環(huán)節(jié)落實(shí)“兩項(xiàng)制度”,到2019 年7 月,全國在產(chǎn)的屠宰企業(yè)為6 625 家。在非洲豬瘟疫情影響下,我國生豬屠宰產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級明顯加速。

2.1 政策引領(lǐng)轉(zhuǎn)型升級

新修訂的《生豬屠宰管理?xiàng)l例》第五條規(guī)定,“國家鼓勵(lì)生豬養(yǎng)殖、屠宰、加工、配送、銷售一體化發(fā)展,推行標(biāo)準(zhǔn)化屠宰,支持建設(shè)冷鏈流通和配送體系”。國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)非洲豬瘟防控工作的意見》指出加快生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系;調(diào)整優(yōu)化生豬產(chǎn)業(yè)布局,加快推進(jìn)生豬屠宰標(biāo)準(zhǔn)化示范創(chuàng)建,支持全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

2.2 加快標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建

2016 年10 月,國務(wù)院印發(fā)《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃(2016—2020年)》,明確要求深入推進(jìn)屠宰標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建,加快推進(jìn)生豬屠宰行業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級,到2020 年,在全國創(chuàng)建100 家左右生豬屠宰標(biāo)準(zhǔn)化示范廠,且每個(gè)省份屠宰廠不超過5 家。屠宰企業(yè)轉(zhuǎn)型升級后,能夠達(dá)到質(zhì)量管理制度化、廠區(qū)環(huán)境整潔化、設(shè)施設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范化、檢測檢驗(yàn)科學(xué)化、排放處理無害化等目標(biāo)。

2.3 建設(shè)非洲豬瘟實(shí)驗(yàn)室

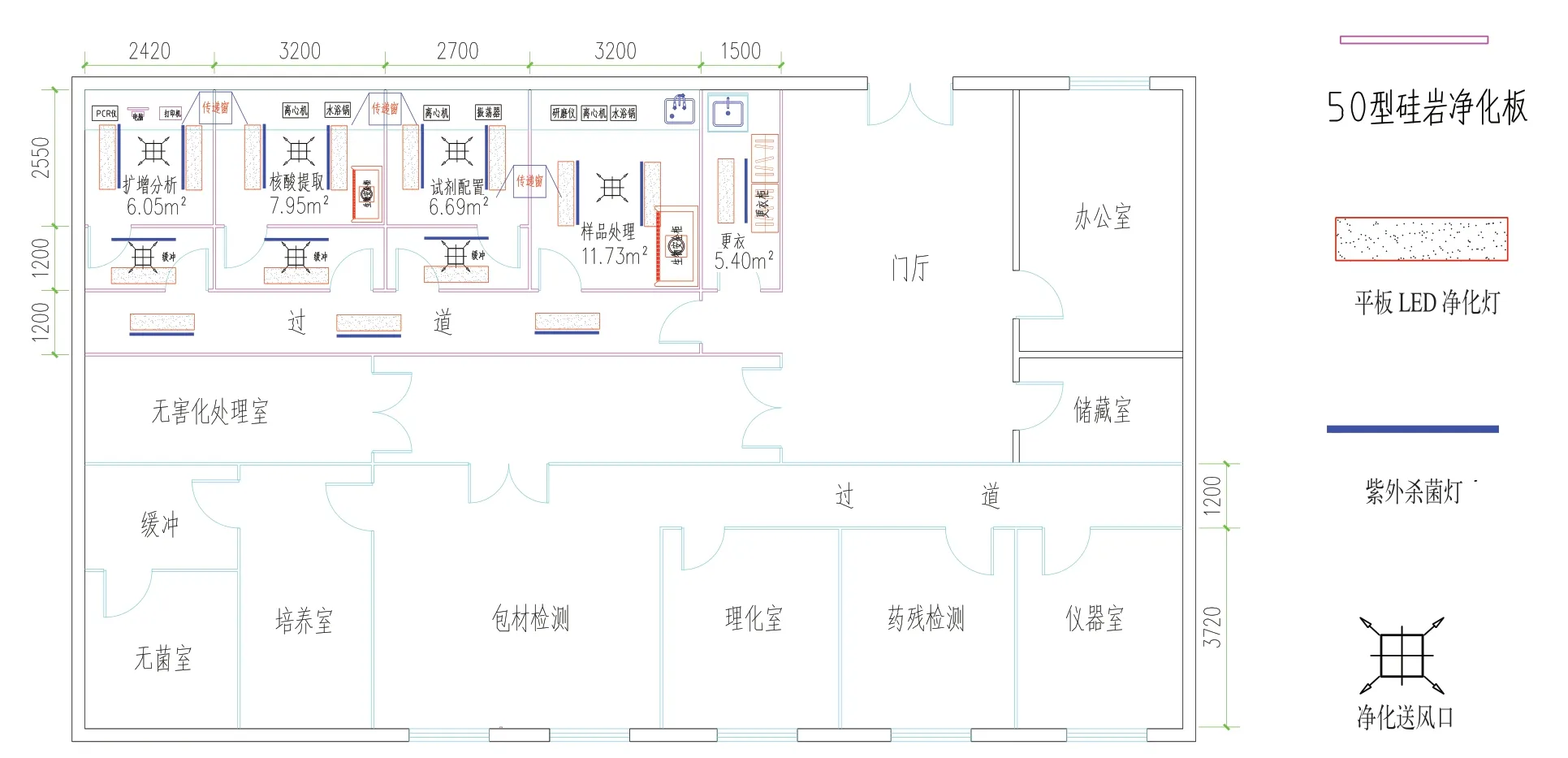

面對疫情防控,非洲豬瘟實(shí)驗(yàn)室建設(shè)是屠宰企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必備條件。如河南省非洲豬瘟疫情防控工作應(yīng)急指揮部印發(fā)了關(guān)于《生豬養(yǎng)殖屠宰及加工環(huán)節(jié)非洲豬瘟病毒核酸檢測實(shí)驗(yàn)室建設(shè)技術(shù)指南》的通知,從設(shè)計(jì)原則、設(shè)備要求、人員資質(zhì)方面進(jìn)行了明確規(guī)定,并要求從實(shí)驗(yàn)室建設(shè)情況、儀器設(shè)備配備情況、檢測檢驗(yàn)人員資質(zhì)情況、檢測報(bào)告及實(shí)驗(yàn)室廢棄物處理方面組織開展實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收工作。某屠宰企業(yè)已完成實(shí)驗(yàn)室改造升級并通過驗(yàn)收,實(shí)驗(yàn)室平面圖見圖1。

2.4 品牌化經(jīng)營

從行業(yè)現(xiàn)狀看,目前我國屠宰行業(yè)中,仍有較多企業(yè)代宰經(jīng)營。代宰經(jīng)營在我國屠宰行業(yè)中存在時(shí)間較長、占比較多,在代宰經(jīng)營過程中,責(zé)任主體不明確,食品安全無法得到有效保證[6]。

從市場角度看,品牌化經(jīng)營的屠宰企業(yè)將在市場競爭中處于優(yōu)勢,實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化屠宰、可追溯管理、全程冷鏈配送,在上游與生豬養(yǎng)殖場對接,下游與零售商、批發(fā)商對接,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)供銷一體化經(jīng)營,確保肉品供應(yīng)穩(wěn)定及質(zhì)量安全。

在非洲豬瘟疫情持續(xù)影響下,政府鼓勵(lì)各生豬屠宰企業(yè)推行“就近屠宰、冷鏈運(yùn)輸、冷鮮上市”模式,豬肉供應(yīng)鏈加速由“調(diào)豬”向“調(diào)肉”轉(zhuǎn)變,品牌化經(jīng)營的屠宰企業(yè)在行業(yè)競爭中處于優(yōu)勢。

圖1 某屠宰企業(yè)非洲豬瘟實(shí)驗(yàn)室及常規(guī)實(shí)驗(yàn)室平面圖

2.5 排放處理無害化

我國屠宰行業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí),污染物排放給環(huán)境帶來了一定的影響,而環(huán)保問題一直以來受到我國政府和企業(yè)的高度重視,國家大力提倡企業(yè)綠色環(huán)保生產(chǎn)[7]。

根據(jù)《屠宰及肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(二次征求意見稿)》的修訂要求,增加了總氮、總磷及色度3 項(xiàng)指標(biāo),污水排放標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格。另外病害和不可食用產(chǎn)品必須進(jìn)行無害化處理后放行。達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的屠宰企業(yè)將被淘汰。

2.6 提高生物安全防控水平

為改善防疫條件,完善動(dòng)物防疫體系,屠宰企業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中必然要提高生物安全防控水平。應(yīng)強(qiáng)化清洗消毒,增加設(shè)備設(shè)施,建設(shè)洗消中心和利用“互聯(lián)網(wǎng)+”實(shí)現(xiàn)信息共享。

2.7 建立新的產(chǎn)銷供應(yīng)體系

目前非洲豬瘟疫情分區(qū)防控政策率先在中南區(qū)試點(diǎn),未來我國將有可能分為5 大防控區(qū)域,這樣將緩解區(qū)域內(nèi)生豬主產(chǎn)區(qū)與主銷區(qū)的產(chǎn)銷矛盾,降低生豬及其產(chǎn)品跨區(qū)域流通導(dǎo)致的疫病傳播風(fēng)險(xiǎn)。隨著區(qū)域內(nèi)的生豬屠宰產(chǎn)業(yè)布局的優(yōu)化,豬肉主銷區(qū)的屠宰企業(yè)必須轉(zhuǎn)型或者向生豬主產(chǎn)區(qū)布局,主產(chǎn)區(qū)屠宰加工能力將得到提升,新的肉品流通保障體系將逐步形成。

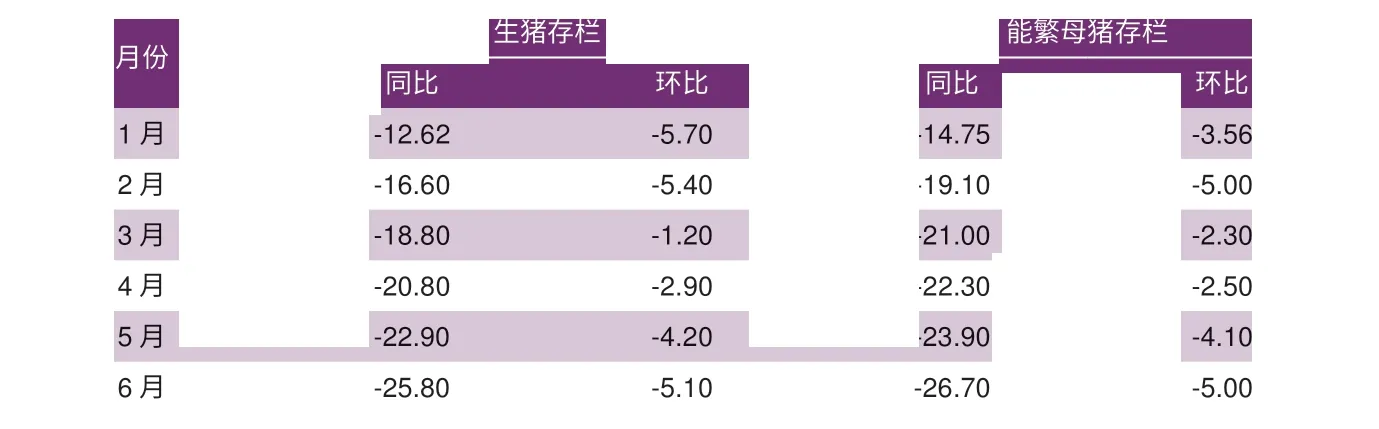

表1 2019 年1 月至6 月份生豬產(chǎn)能數(shù)據(jù) %

3 肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變

在非洲豬瘟疫情持續(xù)影響之下,我國生豬基礎(chǔ)產(chǎn)能嚴(yán)重下降,生豬供不應(yīng)求的現(xiàn)象日漸突出,導(dǎo)致下游流通環(huán)節(jié)豬肉供應(yīng)日趨緊張,價(jià)格持續(xù)上漲,當(dāng)價(jià)格上漲到一定程度后將會抑制居民的豬肉消費(fèi)需求,居民肉食消費(fèi)心理發(fā)生改變[8]。加之非洲豬瘟疫情影響下,牛、羊、禽肉等替代品進(jìn)口量增加,肉類市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)將加速轉(zhuǎn)變。

3.1 生豬產(chǎn)能下降

受非洲豬瘟疫情影響,我國生豬產(chǎn)能受到嚴(yán)重影響,但在政府及各地有關(guān)方面積極努力下,我國生豬基礎(chǔ)產(chǎn)能未出現(xiàn)“斷崖式”下降。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,受非洲豬瘟疫情影響,2019 年1 月至2019 年6 月,生豬存欄及能繁母豬存欄同比、環(huán)比均在減少,同比降幅繼續(xù)擴(kuò)大,生豬基礎(chǔ)產(chǎn)能下降嚴(yán)重,穩(wěn)定生豬生產(chǎn)形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻。見表1。

3.2 生豬價(jià)格上漲

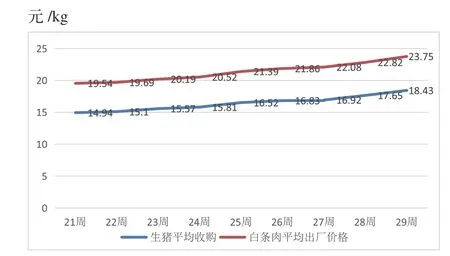

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù),分析2019 年第21—29 周全國規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬平均收購價(jià)格、白條肉平均出廠價(jià)格(見圖2)。由此可見,在非洲豬瘟疫情影響下,生豬及豬肉價(jià)格持續(xù)上漲,將抑制市場豬肉消費(fèi)需求,迫使居民轉(zhuǎn)向牛、羊、禽肉等替代品。

圖2 2019 年21 周至29 周生豬及豬肉價(jià)格趨勢

3.3 牛、羊、禽肉等替代品進(jìn)口量增加

非洲豬瘟疫情下,居民牛、羊、禽肉等需求增加,牛、羊、禽肉等進(jìn)口量增加。據(jù)國家海關(guān)總署公布數(shù)據(jù),2018年全國進(jìn)口肉類400.79萬噸。其中牛肉進(jìn)口106.27 萬噸,同比增長48.4%;羊肉進(jìn)口30.49 萬噸,同比增長22.4%;禽肉進(jìn)口50.08 萬噸,同比增長11.4%。牛、羊、禽肉進(jìn)口量增加,替代了豬肉產(chǎn)品的消費(fèi)。

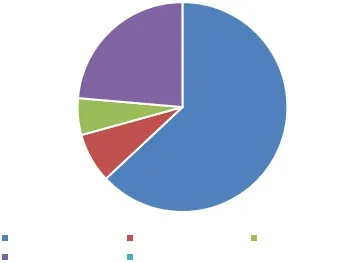

圖3 2018 年我國人居肉類消費(fèi)占比情況

3.4 疫情助推肉類市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變速度

非洲豬瘟疫情的持續(xù),加速了肉類市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變[9]。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、國家海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),以我國肉類產(chǎn)量加上我國進(jìn)口量減去出口量進(jìn)行計(jì)算,2018 年我國人居肉類消費(fèi)中豬肉占62.4%,牛、羊肉占13.9%,禽肉22.6%,詳見圖3。而在1980 年我國人居肉類消費(fèi)中豬肉占87.6%,牛、羊肉占6.4%,禽肉占6%;2008年豬肉占65.4%,牛、羊肉占9.5%,禽肉占25.1%,變化明顯。豬肉消費(fèi)占比趨降,牛、羊肉和禽肉趨增。

隨著非洲豬瘟疫情的持續(xù),我國生豬基礎(chǔ)產(chǎn)能下降,生豬供不應(yīng)求的問題突出,豬肉價(jià)格上漲,居民肉食消費(fèi)心理將明顯趨向于牛肉、羊肉、禽肉等替代產(chǎn)品,豬肉占比呈下降趨勢。非洲豬瘟疫情加速推動(dòng)了肉類市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。

4 結(jié)論

綜上所述,2019 年,非洲豬瘟疫情防控取得了階段性成果,但防控工作仍然不能松懈。受非洲豬瘟疫情影響,屠宰企業(yè)在國家政策主導(dǎo)下轉(zhuǎn)型升級。與此同時(shí),在非洲豬瘟疫情持續(xù)影響之下,我國生豬基礎(chǔ)產(chǎn)能下降,市場缺豬問題日益突顯,市場豬肉銷售價(jià)格出現(xiàn)上漲,抑制居民豬肉消費(fèi),居民肉食消費(fèi)心理趨向牛、羊、禽肉等替代性肉類產(chǎn)品,也加速了市場肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。