古裝劇對奏折的誤會有點兒深

殊潯

古裝劇對奏折的誤會有點兒深

殊潯

在上至南北朝,下至明清的中國古裝電視劇中,起碼一半會有大臣給皇帝上奏折或皇帝看奏折的橋段。那些皇帝或正襟危坐,或愁眉苦臉,或心慵意懶,雖然姿勢與神情不同,但手中拿的小文本大略相似,皆是黃色或白色封面,狀若長方體的東西。無論是地方官員貪污腐敗,還是京城某大臣偷偷娶了十三個老婆,只要有人給皇帝寫一封奏折,皇帝就全都知道了。

這些電視劇沒有夸大奏折的作用。但同樣是上奏折的橋段,放在一些電視劇里就沒有問題,放在另一些電視劇里,就是嚴重的不符合史實了。這是為什么呢?原因非常簡單:奏折制度,是在清代才出現的。

奏折的起源

清代之前的明代,官員有事情上報皇帝,有題本和奏本兩種文書可供選擇。公事使用題本,私事使用奏本。清朝建立以后,起初是承襲明代制度,采用題本和奏本并行的制度,但在實踐中,這種制度逐漸顯現出一些問題。

首先,公事與私事的界線是什么呢?比如說,大臣甲最近受到皇帝賞識,官位連升三級,想寫一封公文向皇帝謝恩。那么他該選用題本還是奏本?

有人說:官員升遷是人事變動,屬于公事,應該用題本!

有人說:給皇帝謝恩是你和皇帝之間的私事,應該用奏本!

于是,官員們在選用章奏文書的形式時,便常常出錯。

其次,即使各位官員都大公無私,一律采用題本向皇帝報告純公事,官員的報告也要經過復雜的程序才能送到皇帝手中:地方官員所上題本,先送通政使司,由通政使司轉送內閣。中央官員的題本,直接送到內閣。

到了內閣,要先將題本的到達日期、是誰寫的等信息登記好,再由內閣官員讀一遍題本,看看語句通不通順,有沒有錯別字,并根據題本內容給出初步建議的處理意見,附在題本后面。之后再登記一遍,才能呈送皇帝批閱。

經過這么多環節,一封來自地方的題本,可能經過很長時間才能送到皇帝手中。試想:某地三月開始鬧饑荒,直到五月皇帝才知道這件事情;等到皇帝做出賑災批示,再送回地方,早就來不及了……

另外,如果大臣甲與大臣乙有仇,看了大臣乙的題本后,故意把題本扔在內閣的秘密角落,就是不給皇帝看,那么大臣乙也只能苦苦守候……

為了解決這些弊端,清代的康熙皇帝發明了一種新的公文制度——奏折制度。

奏折制度又稱密折制度。在大臣撰寫第一道奏折之前,皇帝會把撰寫人叫到面前親自訓勉,并交給他一個奏折匣。匣子上有兩道鎖,鑰匙只有皇帝和上奏折的大臣本人持有。

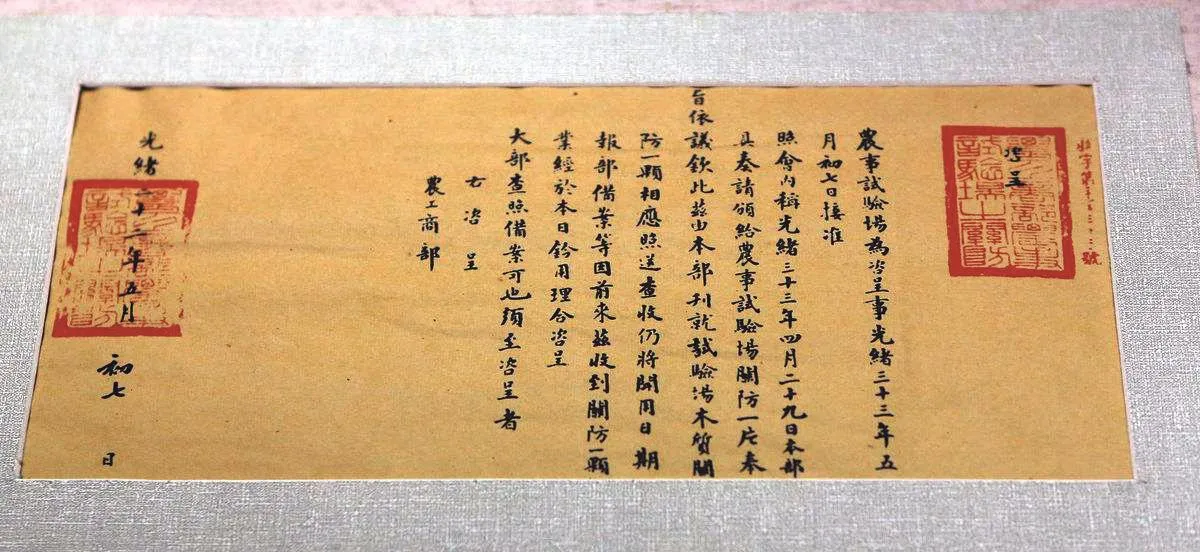

有了這個御賜的匣子,大臣就可以不定期地將一些他認為比較重要的事情寫成折子裝入密匣,直接送交宮中的內奏事處,由皇帝親自拆閱。可以說,這是皇帝給予自己信任的官員的“殊榮”。

對奏折上寫的事情,皇帝如果有指示或者意見,就隨手用朱筆批于折后,再重新密封,發還給原奏人。奏折上的內容除君臣二人外,無人知曉。這種新的聯系方式,可謂既快速又保密。

保密是密折的基本特性。在奏折制度剛剛出現的康熙年間,康熙帝曾在江寧織造曹寅(《紅樓夢》作者曹雪芹的祖父)的奏折上批示:“明春聯欲南方走走,未分倘有疑難之事,可以密折請旨。凡奏折不可令人寫,但有風聲,關系匪淺,小心!小心!”

康熙之后的雍正、乾隆兩朝,統治者繼續完善奏折制度,內容包括:擴大具折言事的官員范圍,讓更多的中央、地方官員呈遞奏折;完善奏折呈遞制度,嚴防大臣與內奏事處的人員勾結;鼓勵官員在奏折中直抒胸臆,詳細說明各項事務情況,等等。

奏折的種類

奏折用來“言事”,所以種類很多。大致有:

1.請安類:向皇帝請安問好的折子。

2.情況報告類:即一切中央、地方的政、經、軍、文日常和突發事務、事件的上報。

3.對策類:即中央、地方官員對日常和突發事務、事件的看法、主張、辦法。例如,湖南巡撫在人力資源方面的提議;納稅方面的提議等。

奏折趣話

如果你以為奏折上皇帝的批示都是治國大道理,那可就錯了。有一個已經被網友們玩壞了的典故,就是“朕知道了”。康熙特別喜歡這一句,以曹寅(曹雪芹的祖父)的奏折為例,曹寅奏報米價,康熙說知道了,曹寅奏報刊刻全唐詩,康熙說知道了,曹寅復奏摹刻高旻寺碑文,康熙說知道了……

當然這四個字不只是康熙專利,更有好事者,整理了清朝歷代皇帝的御批“朕知道了”,也是有夠無聊。最無聊的還是臺北故宮,出了一款神奇的康熙御筆膠帶,居然還有三個色號,隨便往哪兒一貼,霸氣十足。

還真別小看了這四個字。一句“朕知道了”,留了多少懸念在后頭。怎樣態度?如何處置?您且慢慢兒猜吧。遞折子的大臣看到后,或者惶惶終日,或者心安理得,或者不得要領。縱橫捭闔的帝王心術,盡在這無比簡單的四個字當中。

雍正帝最是批折子的一把好手。時而幽默,時而嚴厲,時而賣萌。比如,怡親王允祥(就是十三爺),前往圍獵,寫來請安折子,雍正是這樣回復的:“朕躬甚安,爾等安好?朕確為爾等憂慮。所憂慮者,當爾等肥壯而返還時恐怕認不出來也。”(我還真是擔心你們回來后胖得我都認不出來可咋辦?)

有個官員犯了罪,在獄中上折子曰“辜負天恩,羞懼交并”,以求赦免。雍正回到:“知汝懼死實甚,然羞則未也”(我知道你肯定特怕死,但是羞就未必了。)還有最霸氣的是:“朕就是這樣漢子!就是這樣秉性!就是這樣皇帝!爾等大臣若不負朕,朕再不負爾等也。勉之!”

小小奏折大文章,時光如大江東去,而這一封封白紙黑字,是歷史留下的不滅痕跡。通過奏折制度,清代皇帝建立起遍布全國的情報網絡。各自獨立、彼此隔絕的信息收集和傳送渠道,可以相互比較印證,有利于防止錯誤信息的誤導。通過奏折專遞、折匣封裝, 減少轉呈環節等措施,信息可以秘密傳送,皇帝的行政效率也提高了。

但是同時也應該看到,奏折制度畢竟是為強化君主權力服務的。因此, 君主制度固有的一些缺陷,必然會在奏折制度上有所體現。

例如:有權使用奏折的人,或為皇帝親信,或為朝廷內外大臣。而最為了解民情民意和政策得失的下層官員,反而沒有奏折使用權,是非常諷刺的一件事情。

另外,奏折制度實際上削弱了各級官員的權勢,一封封密折上記載的事情,最終都需要皇帝處理,使中央和地方的權力一律向皇帝集中。

如果碰上了具有雄才大略的統治者,奏折制度可以說是皇帝成功的墊腳石。如果它為昏君、暴君所用,產生的惡劣后果也是不言而喻的。