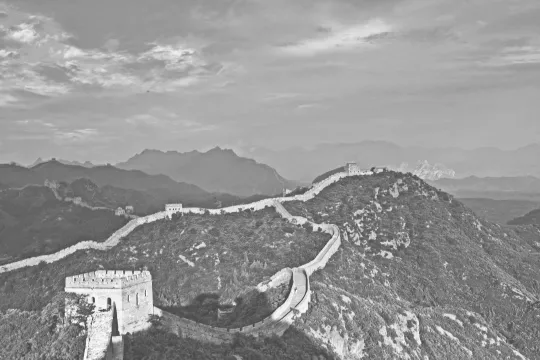

“美麗中國”奮斗目標的形成歷程

◎文/李正軍

“美麗中國”奮斗目標的形成歷程

◎文/李正軍

黨的十九大號召“為把我國建設成為富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國而奮斗”,表明了我們黨持之以恒推進美麗中國建設的堅定意志和堅強決心。自共和國成立以來,從毛澤東“戰天斗地”的生態思想,到黨的十九大報告將“美麗中國”加入奮斗目標,中國共產黨人探索中國特色社會主義生態文明的實踐是一以貫之的。

“戰天斗地”

走上社會主義道路的新中國,亟須擺脫“一窮二白”的帽子,以毛澤東為核心的黨的第一代領導集體決定學習蘇聯,采取優先發展重工業的現代化建設策略,對環境保護沒有給予足夠的重視,“戰天斗地”、過度開采帶來了嚴重的環境污染和生態破壞。在這樣的情況下,毛澤東開始了對生態文明建設的探索。一方面,為了防范自然災害對農業發展帶來的不利影響,黨號召全國人民興修了各種水利工程;另一方面,進行了發展林業、消滅荒山的實踐探索。但是,由于相關政策法律制度不太完善,且缺乏環境危機治理的經驗,黨的第一代領導人沒有探索出系統的生態文明建設思路。

“植樹造林,綠化祖國”

改革開放后,以鄧小平為核心的黨的第二代領導集體注意到生態環境惡化給經濟發展帶來的負面影響。鄧小平積極提倡大家要利用科學技術來保護生態環境,呼吁“植樹造林,綠化祖國,造福后代”,以促進人與自然的和諧發展。在鄧小平的倡議下,1981年12月13日,第五屆全國人大第四次會議通過了《關于開展全民義務植樹活動的決議》,規定每人每年栽3-5棵樹的義務。鄧小平還以高齡之軀親自參與植樹,以動員人民群眾廣泛參與。1983年3月12日,他在北京十三陵水庫參加義務植樹時說:“植樹造林,綠化祖國,是建設社會主義、造福子孫后代的偉大事業,要堅持二十年,堅持一百年,堅持一千年,要一代一代永遠干下去。”此外,鄧小平還尊重自然規律,強調生態適應性,主張因地制宜地制定發展戰略。“所謂因地制宜,就是哪里適宜發展什么就發展什么,不適宜發展的就不要去硬搞。像西北的不少地方,應下決心以種草為主,發展畜牧業。”在鄧小平生態保護思想的指導下,國家生態環境的保護和建設取得了顯著成效。

“保護環境就是保護生產力”

黨的十三屆四中全會以后,中國共產黨人繼承和發展鄧小平的生態環境可持續發展思想,更加關注和重視我國的生態環境保護工作,在進行新型工業化路子的探索中,提出“環境保護工作是實現經濟和社會可持續發展的基礎”,發展中國特色社會主義,必須注重環境的保護和生態的修復,避免走“先污染、后治理、再發展”的老路。隨著1996年《中國的環境保護》白皮書的發行,“保護環境就是保護生產力”的理念不斷深入人心。1998年3月29日,國家環保總局成立。同年11月,國務院印發《全國生態環境建設規劃》。2000年,國務院又印發了《全國生態環境保護綱要》。國家不斷加大對生態文明建設的投資力度,其中,關于生態文明建設和環境保護的資金投入額占GDP的比重從“1981年的0.51%”,提高到“2002年的1.14%”。更為關鍵的是,2002年,黨的十六大把實現“可持續發展能力不斷增強、生態環境得到改善,生態良好的文明發展道路”等理念列為全面建設小康社會的重要目標之一,提出開展生態文明建設和環境保護,走中國特色的新型工業化道路是不同于西方任何國家的現代化道路,從而實現了環境保護與發展的雙贏。總之,中國共產黨人對新型工業化道路的實踐探索,為現代化建設提供了生態保障,為生態文明建設奠定了堅實基礎。

“建設人與自然和諧相處的生態文明”

進入新世紀以來,中國共產黨人的生態文明思想不斷完善并趨于成熟。黨的十六屆三中全會明確提出堅持以人為本可持續發展觀,并提出要堅持統籌人與自然和諧發展等“五個統籌”的新部署。這表明,中國共產黨人關于現代化建設的目標、思路、方式等都有了新的發展和提升。2007年,中央經濟工作會議指出:“節約資源、保護環境,關系到經濟社會可持續發展,關系到人民群眾切身利益,關系到中華民族生存發展。”在具體的文明形態上,要“建設人與自然和諧相處的生態文明”。2007年黨的十七大報告不僅第一次提出“生態文明”這一概念,還把生態文明建設上升到國家戰略的高度來進行部署。可以說,黨的十七大已經基本形成了推進中國特色社會主義生態文明建設的基本輪廓。另外,黨中央提出要構建社會主義和諧社會,以此來推動以改善民生為重點的社會建設。“改善民生”不僅是物質層面上,還包括環境領域的改善。所以,正如社會主義和諧社會的內在意蘊所指示的那樣,我們要構建的和諧社會是要實現人與人、人與社會、人與自然等和諧共存的良性社會。而當前我國的資源、環境、人口壓力仍然較大,并不因為我們提出生態文明的理念、施行種種舉措之后就沒有環境危機了,所以,在推進我國生態文明建設的實踐中,必須把人與自然之間矛盾的解決當作構建社會主義和諧社會的重大任務,這也是推進生態建設不可或缺的重要使命。

“建設美麗中國”

黨的十八大以來,中國共產黨對生態文明建設有了新的認識和部署。“大力推進生態文明建設”作為黨的十八大報告中單獨的一個部分,可見分量之重。報告指出,要“把生態文明建設放在突出地位,融入經濟政治文化社會建設各方面,努力建設美麗中國,實現中華民族永續發展”,第一次將生態文明建設寫進黨的章程,成為治國理政的指導方針之一,并提出了“美麗中國”這一生態文明的價值目標,提出要全面促進資源節約,加大自然生態系統和環境保護力度,加強生態文明制度建設,體現了科學發展、生態和諧、環境優美的內在要求,宣告中國正努力走入社會主義生態文明新時代。另外,黨的十八大報告中提出的中國特色社會主義生態文明建設要實現“綠色發展、循環發展和低碳發展”的“三大發展”,為黨的十八屆五中全會提出的“五大發展理念”奠定了思想基礎。黨的十八屆三中全會對生態文明進行了制度上的建構,提出“建設生態文明,必須建立系統完整的生態文明制度體系……完善環境治理和生態修復制度”,從四個方面對“加快生態文明建設制度的建立和完善”作出詳細部署。會議對生態文明建設的實施細則作出詳細規定,強調用制度來保障生態文明建設,并將生態文明建設及其詳細規定寫入黨的重要會議文件中,這在中國共產黨的思想史上尚屬首次,也從側面反映出黨的十八大以來以習近平為核心的黨中央對生態環境保護的高度重視。在此基礎上,黨的十八屆五中全會進一步提出了“創新、協調、綠色、開放、共享”的新發展理念,這不僅是中國共產黨人對改革開放近40年來“中國式奇跡”的經驗總結,更是中國共產黨深化對發展規律認識的思想結晶。習近平總書記曾指出,要把資源消耗、環境損害、生態效益等體現生態文明建設狀況的指標納入經濟社會發展評價體系,建立體現生態文明要求的目標體系、考核辦法、獎懲機制,使之成為推進生態文明建設的重要導向和約束。“如果生態環境指標很差,一個地方一個部門的表面成績再好看也不行,不說一票否決,但這一票一定要占很大的權重。”他尤其強調要加強環境保護立法,用法治的思維解決生態危機問題。黨的十九大報告有關“社會主義現代化強國”的描述,在“富強民主文明和諧”之外增加了“美麗”,并指出要“加快生態文明體制改革,建設美麗中國”。

為推動中國特色社會主義生態文明建設,中國共產黨幾代領導人付出了艱辛的努力。中國共產黨人不斷深化的實踐歷程表明,中國是一個負責任的大國,是推動國家、社會和人類可持續發展的積極力量。我國人口眾多、資源匱乏的國情決定了我們在發展經濟的同時,必須要同時實現人類社會與生態環境的可持續發展。“美麗中國”的中國特色社會主義生態文明建設思想,對于我們決勝全面建成小康社會、實現中華民族偉大復興的“中國夢”、實現人類的全面發展和共同繁榮進步,具有十分重要的意義。

本欄編輯/牛澤群 郵箱/gcdynzq@126.com