如何做好“幼有所育”

陳冰

學前教育面臨著教育資源不足、分配不均衡、發展參差不齊的問題。

“背奶族”與全職媽媽

6:00,手機鬧鐘準時響起,林麗揉了揉惺忪的雙眼,本能地第一時間關掉鬧鐘,從床上躡手躡腳地爬了起來。很好,8個月大的女兒并沒有被鬧鐘吵醒,正在睡夢中露出甜甜的微笑。

洗漱,吃早飯,7點臨出門前趕緊再喂一次女兒。7:30,林麗準時背上書包,出門趕單位的班車——背包中是一整套吸奶設備,外加冰袋、奶包——自從孩子出生后,在某大型醫藥公司上班的林麗,就如許多她的女性同事一樣,成了“背奶媽”。

林麗的公司內,與她同樣的“背奶媽”就有幾十人,公司專門配備了多個“吸奶室”,冰箱、水池一應俱全,只為員工能夠安心“吸奶”。

林麗的環境多少讓人羨慕,很多公司的“背奶媽”只能見縫插針地在促狹而寒冷的衛生間里倉促擠奶,因為環境實在太惡劣,再加上冬天的寒風總是讓人瑟瑟發抖,很多媽媽無奈只得放棄背奶事業。

林麗家里的老人年紀都比較大,而且身體不好,無法幫助他們帶孩子。她現在只得請阿姨白天在家看管孩子。為了隨時能夠看到孩子的狀況,她據理力爭,要求搞監控技術的教授老公在家里安裝了一套實時監控設備。當初老公覺得這樣會侵犯保姆的隱私,但林麗僅僅用一句話就說服了留洋多年的老公:“跟孩子的安全比起來,你覺得哪個更重要?“

即便這樣,周圍的同事和家里的親人也覺得她的心足夠大,怎么那么放心就把吃奶的孩子交給一個陌生人?可是林麗也很委屈,不這樣還能怎么辦?

林麗目前的月收入超過萬元,而且公司處于快速發展期,自己的職位和薪水也都在年年上漲。林麗特別希望單位能夠辦一個托兒所,不用很大的空間和很多的設備,只需要幾個專業的保育員,外加清潔的活動場地就可以了。“這樣到了吸奶的時間,我們就可以過來喂奶,外加看看孩子,工作起來也會更安心,連接送孩子的時間和精力都省下了。有這樣的托兒所,每個月六七千的收費,我覺得都能承受。”

“單位辦托兒所,收費可以比較靈活,比如按天計費,不管男女員工,帶孩子過來的,費用從工資扣除就行。”林麗坦言,之所以能接受較高的費用,還是因為希望能夠在工作與孩子的照料之間,找到一個平衡點,“我這個職位的員工,如果辭職帶孩子,兩年后還能不能找到現在這樣的工作,真的很難講,所以就算貴一些也是值得的。”

33歲的張洋在一家私企工作,每個月的收入也就5000元,而在上海聘請一位帶小寶寶的住家阿姨的工資差不多就要6000元,在糾結了一段時間之后,張揚還是決定辭職回家帶娃了。回憶起那段把收入都“都交給保姆”的日子,張洋坦言并不舒心。

阿姨只負責孩子的日常照料和簡單家務,卻還是常常找借口偷懶。“比方說每天中午就把小孩抱在手里睡覺,然后自己和孩子一起窩在沙發上,這樣就可以名正言順地看3個小時電視。有時候我媽過來看看,她還直接命令我媽倒垃圾,洗碗……可是為了讓保姆能夠盡心盡力,我也不敢多說什么。有一天就說了一句她的不好,中午直接把我的一口康寧鍋給摔碎了。人家說是手滑,我還真一點辦法也沒有。就這樣,逢年過節的時候,我還得額外包個紅包給她。她們保姆之間都會攀比的,要是我們太摳門了,那可保不準會怎么對待我的孩子。”

覺得這樣的日子太憋屈了,張洋索性當起了全職太太。“要是有托兒所就好了,這樣我就不用辭職了。”張洋覺得最好社區或者街道能夠出面負責,這樣應該比私人開的放心些。“考慮到3歲前的孩子照顧難度比較大,估計要比幼兒園貴一些,但政府最好能再補貼點,實際收費控制在四千以內吧。”

無論是在職媽媽林麗,還是被迫做全職媽媽的張洋,她們都面臨著同一個困境:哪里能夠安放我的孩子?

托兒所消失了

其實在計劃經濟時代,托兒服務在中國城市中非常普遍,很多企事業單位都開辦了托兒所,員工在上班時可以把小孩放到托兒所托管。我到現在還有被媽媽裹著棉被送到托兒所的記憶。

1980年,中國頒布了《城市托兒所工作條例》(試行草案),明確定義“托兒所是3歲前兒童集體保教機構”,由地方行政部門領導。

《人民日報》同年發表《從實際出發,繼續辦好托幼事業》,統計當時全國22個省、市、自治區,共有各類托兒所、幼兒園98.8萬多個,入托兒童3400多萬人,入托率28.2%。

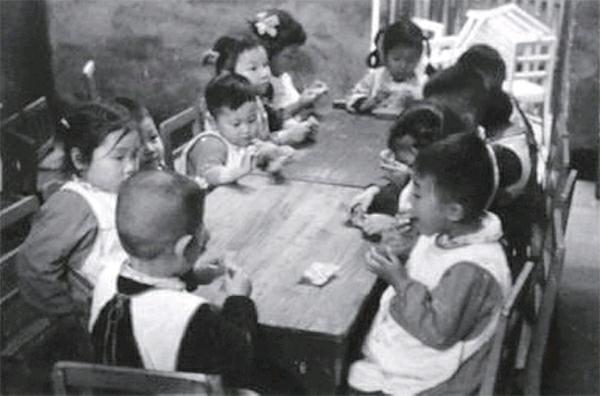

計劃經濟時代的托兒所成為許多人的兒時記憶。

這一時期,托兒所種類復雜,分屬不同部門管理。

廠礦托兒所由廠礦行政、工會組織、婦女組織共同指導。農村托兒所歸地方領導。街道托兒所屬于街道辦事處。市區立托兒所是衛生部門設立的。機關、學校托兒所歸屬于本單位。

80年代中期開始,有關國有企業破產的法規政策出臺,在國企改制的過程中,大量福利性托兒所被裁減。與此同時,計生政策的趨嚴導致中國的托兒所數量不斷減少。根據北京當時的一項調查,截止到1995年,全市托幼園所減少了332個,家庭托兒所及托兒戶和學前班數量也呈減少趨勢。其中,生源不足是一個重要的原因。

進入90年代,隨著國企改制等政策的推行,企業附屬托兒所紛紛關閉,舊有的農村、街道托兒所也大都不復存在。據教育部2005年第二期《教育統計報告》顯示,相比2000年,短短五年間,集體性托幼機構減少56668所,銳減70%——其中,托兒所的消失比重遠大于幼兒園。

原本還有一些幼兒園開設針對兩三歲的“托班”,但2012年政府頒布《學前教育三年行動計劃》,嚴厲限制幼兒園入園年齡,導致不少公辦幼兒園陸續取消“托班”。

托兒所數量的銳減導致的直接后果就是,在更注重子女教育的80后、90后父母放眼四顧時,他們找不到合適的托兒所了。按照衛計委官員的數據,0-3歲嬰幼兒在國內各類托幼機構的入托率僅為4.1%。

上海市總工會的調查也顯示,隨著幼托需求不斷擴大,上海的幼托資源不增反減。為了優先滿足幼兒園的需求,近幾年上海幼兒園獨立設置的托兒所逐漸停辦,入托規模也隨之減少。2015年上海獨立設置托兒所只有35所,比2011年減少了21所,托兒數只有5222人,比2010年減少了3000多人。在0-3歲四個年齡組80萬左右嬰幼兒總數中,能上托兒所的只占0.65%。

硬幣的另外一面卻是:脫離了體制的城市職業女性人數在近20年里大幅上漲,加上“二孩政策”的出臺,對托兒所的需求并沒有消失——比如,2016年上海總工會的一項調查顯示,74.2%的職工希望孩子入托,在希望孩子上托兒所的原因中,有52.9%選擇了“家里無人照護”。

雖然已實施全面兩孩政策,但面對托兒的難題,很多人選擇了放棄生育二孩的機會。還有許多女性不得不在生育和職業之間做出艱難選擇。毫無疑問,繼續依靠老人或保姆帶孩子的模式,已經不再適應社會發展現狀的需求。

辦托兒所有多難?

遺憾的是,“舊式托兒所”(國家機構)消失了,有資質開辦“新式托兒所”(市場機構、企業福利)的主體,卻并沒有改變,還是國企、機關,或工會、婦聯等。私營企業想要自己辦個“托兒所”,在程序上非常困難。

那么,辦一所托兒所究竟有多難呢?

按照2005年上海市《普通幼兒園建設標準》規定,中心城區390名幼兒規模的幼兒園占地規模就要是6490平方米,人均占地合16.64平方米;中心城外的幼兒園占地標準則要達到7198平方米。

上海市甚至對園長辦公室、職工廁所的使用面積都做了詳細規定。攜程托兒所的主管錢堃此前接受《人民日報》采訪時曾表示,這種標準“對于商務樓里的企業幾乎不可能做到”。上海總工會的一項調查也顯示,單位不愿意自辦托兒所的原因中,首要原因就是“場地缺乏”(70.8%)。

攜程親子園虐童視頻曝光,幼兒被喂芥末。

然而,最需要托幼服務的家長又大多都在商務樓里上班。

除了硬件上難以達標以外,找不到主管單位也讓人困惑。根據上海工會的調查顯示,0-3歲早教是個灰色地帶,審批和監管屬于盲區。中國民辦教育協會學前教育專業委員會常務理事朱建新表示,目前托嬰中心的業務不僅僅涉及到教育部門,也涉及到衛生部門。至于歸哪個部門管,是教委、衛計委、工商、還是婦聯?現在沒有明確。

攜程開辦親子園一波三折的經歷恰好是這種缺失的縮影。

今年夏天,上海市總工會還研究起草了《上海“職工親子工作室”設置及管理辦法》。根據當時的媒體報道,制定辦法過程中,總工會廣泛聽取了市教委、市衛計委、團市委、市婦聯等相關委辦局、區局(產業)工會、部分基層企業工會意見建議,并最終形成了該《辦法》。辦法中明確,親子工作室是提供公益性托管服務的設施,功能主要是看護。主要有寒暑托、晚托、應急性、全日托等四種類型。同時要求“五個有”:有安全措施、有基本師資、有托管協議、有意外保險、有應急預案。

令人始料未及的是,這種本來讓人拍手稱好的嘗試卻出現了攜程親子園虐童這樣尷尬的事件。政府對于幼托機構的管理到底是太多了,還是太少了?

北京商報記者在北京市海淀區某工商所了解到,注冊托嬰中心,需要當地區教委做前置審批。然而,一位不愿透露姓名的北京某區教委負責人表示:“教委負責學前教育的科室沒有做過托嬰中心的前置審批。幼兒園的審批歸教委,托嬰中心這個領域是否是教委審批,還沒有相關政策。”

住建部在2016年10月出臺了《托兒所、幼兒園建筑設計規范》,對托兒所的面積、選址、班級人數、衛生條件做了規定。實際上,目前存在的托嬰中心多以教育咨詢公司的名義在工商局注冊,從根本上就規避了工商局對相關標準的核查。這導致很多幼托場所存在安全、衛生隱患,運營之后又沒有明確的監管主體,托嬰中心運營的質量很難保證。

此外,師資也是一大考驗。“教師上崗沒有標準,日托課程沒有標準,因此沒有辦法進行考核。”全國幼教聯盟秘書長孫綱表示。

托嬰機構的教師沒有統一的專業標準,0-3歲早期教育的專業人才也很缺乏。“現在上師大的學前教育專業,是針對3-6歲的幼兒教育所設置的專業,而0-3歲沒有細分專業。”上海師范大學學前教育系主任李燕表示。不僅高校沒有0-3歲的學前教育專業設置,我國的大部分職業高中、職業院校也沒有0-3歲早期教育專業的設置。

幼教師資有多缺?

需要指出的是,托兒所和幼兒園是有區別的,托兒所招收的是3個月-3歲大的孩子,幼兒園一般招收的是3歲-7歲的孩子。前文所述的是托兒所的嚴重缺失。而幼兒園的缺口問題同樣不容忽視,可以說,整個學前教育都面臨著教育資源不足、分配不均衡、發展參差不齊的問題。

正是因為“學前教育管理體制、投入與運行保障機制、辦園體制、政府職責擔當”的不足甚至缺失,造成近年來關于幼兒園虐待兒童的事件屢屢發生,據不完全統計,2012年12月至今,見諸報端的幼兒園虐童事件,北京與廣東各6起,浙江與河南各5起,河北與福建各4起……就在北京紅黃藍幼兒園虐童事件爆發之后,北京以及河北等地又相繼爆發出類似事件,其中,常見的虐待方式就是體罰毆打和扎針。

根據數據統計,2016年中國幼兒園在園兒童(包括附設班)達4413.86萬人,僅從2011到2016這五年間,全國幼兒園里就多出了990萬的孩子。

家校互動使得家長和幼兒園溝通更有效。攝影/姜浩峰

而與此對應的是,全國幼兒園所有教職工人數總和只有381.8萬人,教職工幼兒比約為1:12。這就是說,一個幼教職工要面對12個孩子。而如果只計算專任教師(教育部最新公布數據為223.2萬人)與幼兒的比例的話,則更低,為19.8:1。這也就是說,中國一個經過嚴格培訓的幼教老師,他要面對的將是20個孩子。

這是個什么概念呢?

按照2013年教育部印發的《幼兒園教職工配備標準(暫行)》規定,全日制幼兒園的教職工與幼兒的比例需達1:5至1:7。就拿1:7的目標來說,中國需新增幼教職工248.8萬人,而這幾乎是中國學前教育專業學生11年的總和,可見,中國幼兒園的教職工配備標準離要求仍相差甚遠。如果現有狀況不改變,我國幼兒與幼師的比例失衡,將越來越嚴重。

特別是伴隨著全國二孩政策的放開,中國會迎來新一輪的幼兒出生潮。2016年全國新出生嬰兒數1846萬人,未來5-10年,我國每年新生兒將增加1700萬-2000萬。按每年新增1850萬,每年5歲以下兒童死亡率8‰的比例計算,至2022年,我國0-6歲幼兒人數將達1.28億,按照毛入園率90%計算,在園人數將達4955萬人。幼兒園預計缺口近11萬所,幼兒教師和保育員預計缺口超過300萬。

就在近日,上海《新聞晨報》報道,華東師大100多名幼師畢業生,卻來了200家幼兒園招聘,幼師專業大學生遭遇瘋搶……

報道稱,上海幼師缺口巨大。今年上海僅嘉定區就有281個幼教崗位求賢,其中最多的天恩幼兒園一次就要招聘22位老師。華東師大就業中心主任阮平章透露:學校學前教育專業每年有100多名畢業生,僅去年就先后來了200多家幼兒園來“搶”這100多名畢業生。今年的招聘難更為嚴峻。

上海師范大學學前教育系主任李燕在接受《新民周刊》采訪時表示,上海每年的幼師畢業生,大專有1000名左右,本科畢業生只有500名左右,就是這1500名畢業生,也不是全部從事幼教工作了。“首先是戶口問題,許多幼兒園規定必須是上海戶口才能進入事業編制,這一條就導致許多畢業生沒法進入幼兒園工作。現在有一些區開始實施先進編再落戶的政策,這對于真正想從事幼教工作的大學畢業生來說就是一個利好,也有利于吸引其他省市的幼師畢業生來到上海。政府是否應該在在戶籍、編制、加分上針對幼師畢業生等政策上有所傾斜,以緩解師資的極度匱乏?”

李燕還指出,目前幼師的收入普遍偏低,不少畢業生并未真正從事幼教工作,畢業就轉行的現象不在少數。據調查顯示,中國幼師普遍感到從事這一行業壓力大且收入低。壓力的主要來源是檢查、考核繁多,以及工作時間長,每天需要工作8至10小時,還有22.14%的幼師表示,工作時間超過了10小時。

而薪資方面卻與壓力不成正比。舉個例子。這次出事的紅黃藍幼兒園,普通班孩子的每月學費大概在3500元左右,國際班學費4800元,不包括幼兒園興趣班學費、伙食費、一次性用品費等。但是這里的教師月薪卻只在2000-3000元之間。攜程親子園事件中被曝光的教師招聘啟事中,老師的月薪也只有3000-4000元。

根據麥可思研究院發布的一份調查報告,中國2016屆“幼兒與學前教育”職業類的本科畢業生,畢業半年后的月收入為3504元,比全國本科平均水平低872元;2016屆高職高專畢業生中從事“幼兒與學前教育”職業類群體,畢業半年后的月收入為2706元,比全國高職高專平均水平低了893元。

這種薪資水平與城市的低端勞動力相比,沒有任何的優勢,更加不能讓幼師對自己的工作有強烈的認同感。這也是為什么在中國,高學歷人才對幼教總是敬而遠之。

2016年,有學者對Y市78名學前教育專業的準幼師進行調查,結果有34%的準幼師表示無法完全接受兒童調皮的樣子,甚至會因此而生氣發火,“做出不合教育的事”。此外,還有4%的準幼師認為兒童“無知、惡魔”。

工作熱情消逝,“厭童”心理滋長,大量的專業人才流失,幼師的供需矛盾迫在眉睫。這時候,大量沒有教師資質的“幼師”,走進了幼兒園的大門。

盡管國家規定從事教育行業,首先必須擁有教師資格證,但從目前的統計來看,幼兒園教師“無證上崗”的情況十分普遍。

2015年發布的報告顯示,全國擁有幼教資格證的在職教師占比為61%,持非幼教教師資格證的占比為17%,無證教師占比則達到22%,這個比例,在農村地區更嚴重,高達44%。

眾所周知,幼師這個職業要求從業者有著異于常人的對噪音、啼哭、非理性行為、無序場景的容忍及處理能力。這個門檻有多高,每個在網上罵過“熊孩子”的人心里都知道。

但是面對大量的入園兒童,這些要求似乎降得很低。

學前教育立法

11月30日,在國新辦新聞發布會上,教育部副部長田學軍回應關于“紅黃藍幼兒園事件”的提問時表示,教育部將采取進一步健全幼兒教師資格準入制度、積極推進學前教育立法等五方面的措施,力爭在幼有所育上能夠取得新的進展。

田學軍表示,黨中央國務院高度重視學前教育,從2010年開始,教育部已經連續實施了兩期學前教育的行動計劃,學前三年毛入園率從50.9%提高到現在的77.4%,有一個很大的提升。“在快速發展的過程中,絕大部分幼兒園的老師們都是兢兢業業,任勞任怨,為孩子的快樂成長辛勤付出,但也發生了極個別的虐童這樣我們不愿意看到的事件。”田學軍說,幼兒園發生的這樣一些事情,從一個側面反映出人民群眾剛性入園需求與學前教育發展不平衡、不充分之間存在的矛盾。

下一步,教育部將認真貫徹落實黨的十九大關于辦好學前教育的要求,力爭在幼有所育上能夠取得新的進展,準備采取五方面的措施:一是堅持發展與質量并重,扎實推進各地實施第三期學前教育行動計劃。著力化解學前教育資源不足的問題;二是進一步制定強有力的監管措施,壓實監管責任,加大督察力度,督促各地嚴格落實《幼兒園工作規程》,督促各類幼兒園依法依規辦園,切實提高保教質量;三是加強師德師風建設,進一步健全幼兒教師資格準入制度,嚴把入口關,建設一支師德高尚、熱愛兒童、業務精良、結構合理的幼兒教師隊伍;四是要明確教師的行為規范。我們正在考慮制定教師的行為規范,加強教師法治教育,提高教師法治意識和底線意識;五是積極推進學前教育立法,教育部正在就學前教育立法進行調研,已經啟動程序,為學前教育依法辦園、規范管理提供法治保障。

誠如論者所言,未來的學前教育立法,至少要明確三個問題:一要明確學前教育的公益屬性;二是要明確解決國家教育體系當中學前教育所處的地位問題;三是要解決整個學前教育的體制問題,真正發揮政府、市場、社會的合力作用。

總而言之,推進學前教育立法,既是法治建設的必要,也是現實問題的倒逼。不過,仍需提醒的是,徒法不足以行,學前教育能否不再成為痛點,一部單獨立法的法律,能否藥到病除,仍有賴于執法層面能否讓法律“帶有牙齒”。