PBL教學法在口腔修復學中的探索與嘗試*

任光輝 許勇 欒海云

(1.濱州醫學院附屬煙臺口腔醫院;2. 濱州醫學院藥理學教研室; 3. 濱州醫學院實驗教學管理中心,山東 煙臺 264003)

PBL教學法在口腔修復學中的探索與嘗試*

任光輝1許勇2欒海云3△

(1.濱州醫學院附屬煙臺口腔醫院;2. 濱州醫學院藥理學教研室; 3. 濱州醫學院實驗教學管理中心,山東 煙臺 264003)

目的:探討 PBL教學模式在口腔修復學教學中的應用。方法:將08級口腔醫學本科生90人作為研究對象,隨機分成對照組和實驗組,每組45人。實施理論教學時,對照組采用傳統的教學方法,實驗組采用PBL教學方法。結果:實驗組的期末理論及病例分析的成績均顯著高于對照組(P<0.05);問卷調查表明實驗組82%以上的學生認為PBL教學模式能夠增加師生互動,增加人際交往能力、溝通能力和團隊協作能力,有利于培養學生的臨床思維和分析、解決問題的能力。結論:PBL教學模式相比較與傳統教學模式,能明顯提高口腔臨床教學質量。

臨床教學;PBL教學法;口腔修復學;自主學習

隨著高科技齒科材料的發展,許多科學研究的成果應用于口腔修復領域,導致口腔修復學已經逐漸成為口腔醫學領域中的熱門學科之一。口腔修復學是口腔醫學的一個重要組成部分,是與臨床緊密結合且實踐性較強的臨床學科[1]。同時,臨床實習也是口腔醫學教育的重要組成部分,實習過程是醫學生將基礎理論學習融入以患者為中心的診療工作的關鍵環節。為了培養和造就高素質口腔醫生,近年來,我們醫院引入了問題導向學習(Problem based learning,PBL)醫學教育模式,PBL教學模式是以問題為基礎,學生作為主體,針對典型的病例,以討論的形式開展學習的過程[2]。它打破了已有的傳統教學模式,著重于培養學生的學習興趣,建立臨床思維模式,使學生能夠快速融入口腔臨床診治過程中,較好的完成了臨床實習任務,收到良好的效果。筆者針對PBL模式的教學方法,初步進行了一些探索與嘗試。

1 研究對象及方法

1.1 研究對象

將濱州醫學院2010級口腔醫學本科生90人作為研究對象,隨機分成對照組和實驗組。在口腔修復學的理論教學過程中,實驗組采取PBL教學方法,而對照組采用傳統的教學方法。

1.2 方法

1.2.1 PBL的實施 PBL教學方法的基本流程

教師給出病例→學生提出問題→學生查閱文獻→小組討論→制作PPT匯報總結→教師和其他學生提出問題→匯報者針對提出的問題給予解決。Tutors(教師),既是信息提供者,同時也是指導者。Tutors在課前,根據教學目標,編寫合適的臨床案例,包括病人的基本情況、檢查、治療方案等內容,并把這個病例分成若干幕,在課上只發給學生一幕。對照組的學生,一般6-10人分成一個小組,小組每一次課,都要選出一個組長,組織本次科的學習內容。包括組織大家閱讀病例、提出問題,課后查閱文選,集體討論,各抒己見,找尋答案,最后組織同學做好PPT,匯報總結。匯報結束后,其他組的同學和tutors當場提出問題,本小組的同學需要現場給予解答。在講解結束后,tutors把最終的診斷方案、治療過程以PPT的形式呈現出來作為總結。

1.2.2 對照組的實施

對照組采用傳統的教學方法,教師負責教,學生負責學,教學就是教師對學生單向“培養”活動。

1.2.3 考核

學期結束時,對照組和實驗組采用閉卷考試的方式來評價教學效果。兩個組采用同一套試卷,滿分100分,其中病例分析占20分。并采用匿名問卷調查的方式評價PBL教學模式的學習效果。共發放問卷90份,收回試卷90份,有效率100%。

1.3 統計學處理

采用SPSS 16.0統計學軟件,平均成績以均數±標準差(X±SD)表示,進行t檢驗,以P<0.05說明兩組成績有顯著性差別。

2 結果

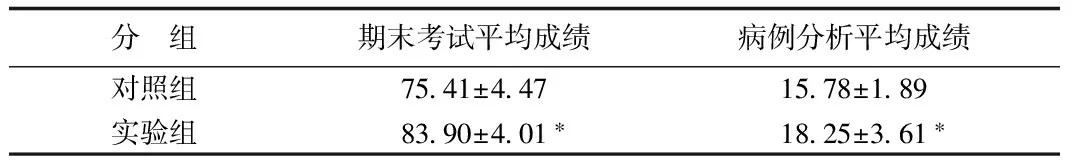

2.1 考試成績分析

實驗組學生不管是期末理論成績,還是病例分析成績,均明顯高于對照組(P <0.05),見表1。

表1 兩組學生口腔修復學期末考試成績比較(X±SD,n=45)

注:與對照組相比,*P <0.05。

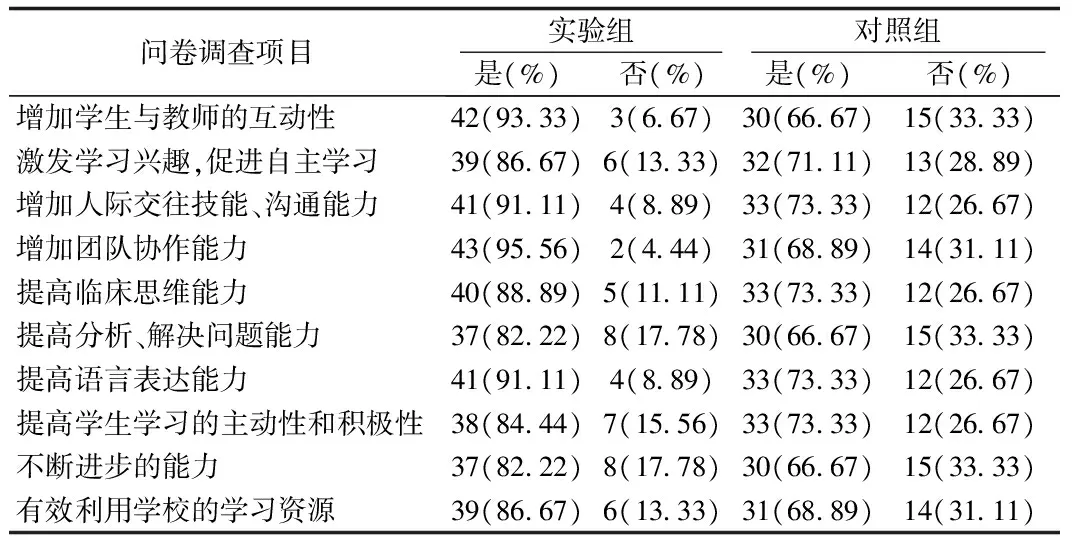

2.2 問卷調查結果分析

實驗組82%以上的學生認為PBL教學法,可以增加師生互動、激發學習興趣, 增加人際交往技能、溝通能力和團隊協作能力,有利于培養學生的臨床思維和分析、解決問題的能力, 能夠提高教學效果,提高學生的語言表達能力,有效利用學校的資源,見表2。

表2 實驗組和對照組對各自教學效果的評價(例(%),n=45)

3 討論

PBL是以學生為中心的教學方法,它能促進深度學習。這種學習方法是運用問題來培養一系列技能,包括知識整合能力、認知能力、小組學習和自主學習能力、團隊合作能力和批判性思維能力[3]。傳統教學是老師講授為主,學生被動接受,然后通過機械地操練鞏固,學生的主觀能動性不能很好的得到開發和發揮,傳統教學重知識傳授而忽視能力培養。

與傳統教學模式相比,實行教、學雙向交流,PBL課程中學生起主導作用,將學習由被動變為主動,并在很大程度上為自己的學習成負責。有利于培養學生的自學能力和獨立思考能力及對問題的敏感思維,綜合分析推理能力,對學生表達能力的訓練也有很大的促進[4-5]。同時,教師在PBL教學過程中也可提高自身素質。對于培養符合現代醫學發展要求的口腔醫學人才具有重要意義。

PBL教學方法加強了理論與實踐的結合,拉近了學生與臨床的距離,取得了多數學生的認可。從表1可以看出實驗組學生病例分析成績和期末理論成績均顯著高于對照組。由于口腔修復學具有理論和實踐并重的特點,PBL教學法在教學過程中以臨床病例為主線,探討激發學生的求知欲,拓寬了學生的臨床思路,使學生在提高臨床操作水平的同時,深化了對口腔修復學基礎理論的理解,并且鍛煉了語言表達能力,分析、解決問題的能力。從表2可以看出82% 以上的學生認為PBL教學法能夠可以增加學生與教師的互動性、激發學習興趣,增加人際交往技能、溝通能力和團隊協作能力,有利于培養學生的臨床思維和分析、解決問題的能力,能夠提高教學效果,提高學生的語言表達能力,有效利用學校的學習資源。

PBL教學法對教師的自身素質也提出了更高的要求。教師不僅要掌握本專業的理論技能,還要具備臨床醫學基礎。因此,學校要定期組織教師參加了不同內容和形式的培訓,提高教師的素質,以便更好地服務于教學。

綜上所述,PBL教學法具有良好的教學效果,可以從多方面提高學生的能力,調動學生學習的主動性和積極性,提高語言表達能力、團隊協作能力、溝通能力,有利于臨床實踐中理論知識記憶及技能的提高[6]。

1 孫翔,陳吉華. 口腔修復學教學模式的探索[J]. 衛生職業教育, 2012, 30(8): 78-79.

2 甘立霞. PBL在八年制醫學生物化學教學中的實踐與探索[J]. 醫學教育探索, 2007, 6(8): 687-688.

3 孫志達,吳紅霞,范媛. PBL 教學法與傳統教學法在口腔黏膜病教學中的比較研究[J]. 中國高等醫學教育, 2011, 4: 3-4.

4 李娜,王利民,欒海云. PBL教學法在醫學機能實驗學中的實踐與效果[J]. 四川生理科學雜志, 2016, 38(3): 184-185.

5 鄭倩,劉紅,李旭偉,等. PBL+LBL雙軌教學法在機能實驗學教學中應用的體會[J]. 四川生理科學雜志, 2012, 34(2): 88-90.

6 牛文芝,王鵬來,孔慶海,等. 病例導入式教學法在口腔修復學臨床教學中的應用[J]. 上海口腔醫學, 2010, 19(4): 439-442.

Exploration of PBLmethod in oral repair course*

Ren Guang-hui1, Xu Yong2, Luan Hai-yun3△

(1.Affiliated Dental Hospital, Binzhou Medical University;2. Department of Pharmacology, Binzhou Medical University; 3. Experimental Teaching Management Center, Binzhou Medical University, Shandong Yantai 264003)

2015 年濱州醫學院教學改革與研究立項項目(編號:JYKT201510)

任光輝,女,主任醫師,主要從事口腔教學科研工作,Email:yaoxue1997@sina.com。

△通訊作者:欒海云,女,副教授,主要從事教學研究,Email:bluehy2000@126.com。

2017-3-27)