以北京為標桿的2035協調發展指標比較

■ IUD中國領導決策信息中心·大數據戰略重點實驗室

《北京城市總體規劃(2016年-2035年)》對“協調發展”提出7項核心評價指標,其中常住人口規模、城六區常住人口規模2項屬“人口紅線”;城鄉建設用地規模、平原地區開發強度屬“土地紅線”。居民收入彈性系數、實名注冊志愿者與常住人口比重、城鄉職住用地比例是共享理念在經濟發展過程中的體現。本文以北京市為標桿,參照國際特大城市發展經驗,整理了相關重要指標的現狀,為各地制定面向2035年的協調發展目標提供參考。

常住人口規模2300萬人

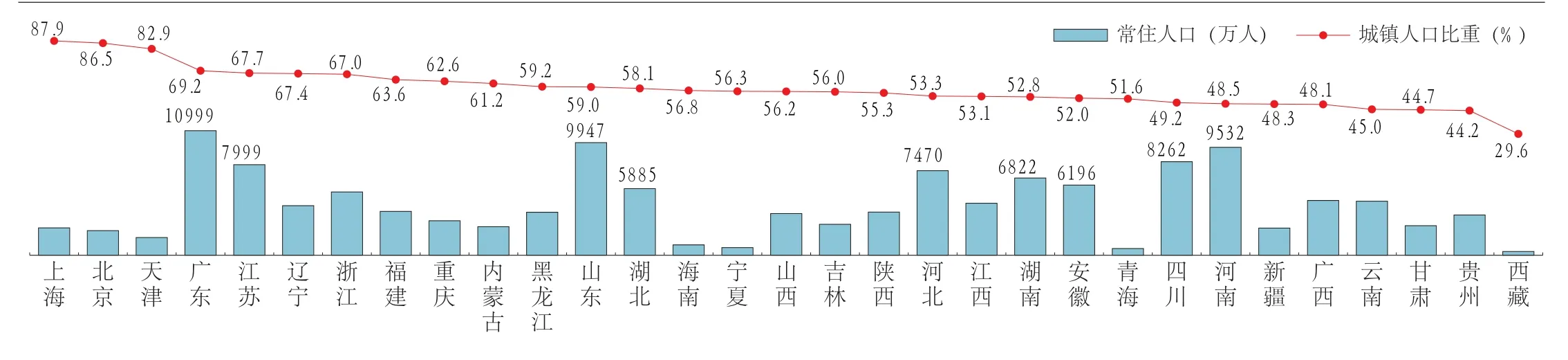

2016年31個省(市區)常住人口數及城鎮人口所占比重

【數據說】2016年末,北京市常住外來人口為807.5萬人,比2015年減少15.1萬人,下降幅度為1.8%;城六區常住人口為1247.5萬人,比上年減少35.3萬人,下降2.8%,占全市常住人口的比重由59.1%下降到57.4%。

目前,多地在各自“十三五”規劃綱要中劃定了未來五年的人口控制“紅線”。如北上廣深四城市明確,到2020年,常住人口總量控制在2300萬人、2500萬人、1550萬人、1480萬人以內。按照2016年末數據測算,未來五年,這4個城市的人口增長空間分別為127萬人、80萬人、145.65萬人、289.16萬人。

從人口密度看,北京中心城區集中建設區到2020年常住人口密度由現狀1.4萬人/km2下降到1.2萬人/km2左右,到2035年控制在1.2萬人/km2以內。北京城市副中心到2020年常住人口規模調控目標為100萬人左右;到2035年為130萬人以內,按照副中心155平方公里的規劃面積,人口密度將分別達到0.65萬人/km2、0.84萬人/km2。

上海自“十二五”規劃起首次提出“七大新城”概念,城市建設的重心開始向郊區轉移。到2040年新城人口密度控制在1.2萬人/km2以上,新市鎮人口密度控制在1.0萬人/km2以上。

北京與紐約核心城區人口密度比較城市 核心城區 面積km2人口(萬人)人口密度(萬人/km2)紐約(2016年數)曼哈頓 60 168 2.8布魯克林 251 263 1皇后區 460 230 0.5布朗克斯 114 145.6 1.28斯塔滕島 155 47.6 0.31東城區 41.86 90.5 2.16西城區 50.53 129.8 2.57朝陽區 455.08 395.5 0.87豐臺區 305.8 232.4 0.76石景山區 84.32 65.2 0.77海淀區 430.73 369.4 0.86北京(2015年數)

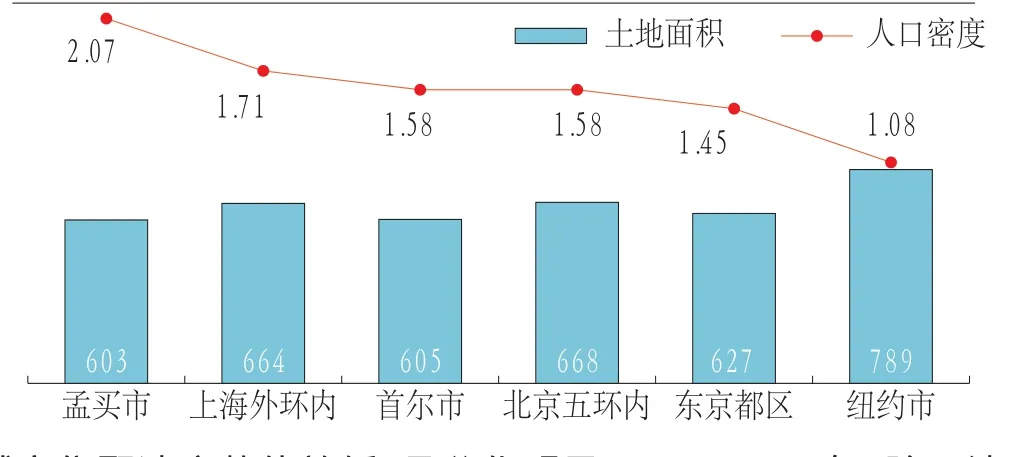

與世界特大城市相比,北京市五環內、上海市外環內人口密度分別高達1.58、1.71萬人/km2,接近首爾市的1.58萬人/km2(高峰曾達1.75萬人/km2),明顯高于東京都區的1.45萬人/km2。有觀點認為,在當前土地面積條件下,北京、上海的核心區域人口已經嚴重飽和。

尤其是從全球都市圈(或城市群)的角度看,據《世界人口展望2017》測算,紐約都市區人口密度為1800人/km2,上海(含江浙)、北京(含河北)、廣州(含佛山)、深圳、天津、成都2016年人口密度分別達到5800、5200、4900、7000、5600、6300 人 /km2。

全球主要大都市區域人口密度(萬人、人/平方公里)

數據顯示,“十二五”期間,除天津和福建外,其他東部地區人口年均增速較2001-2010年均有不同程度的下滑。特別是東北地區人口增速下降嚴重,黑龍江于2014年、遼寧于2015年開始負增長。分城市看,人口向大都市區和區域中心城市集聚速度整體放緩,且分化明顯。2011-2015年,除天津、重慶(主城9區)、石家莊、南寧和福州外,其他城市常住人口年均增量較2001-2010年均有不同程度的減少。而近日國家衛計委發布的《中國流動人口發展報告2017》也從全國整體情況證實了這種趨勢,我國流動人口總量2015年開始下降,2015年、2016年我國流動人口總量為2.47億人和2.45億人,分別較上一年減少568萬人和171萬人。流動人口平均居留時間(年)持續上升,由2011年的4.8年升至2016年的5.7年,人口流動的穩定性增強。

全球主要大都市核心區域人口密度(平方公里、萬人/平方公里)

目前,有關專家已經對諸如北京“驅離所謂低端人口”等舉措提出不同意見。各地在對標北京制定未來城市人口規模調控目標時,也要充分考慮到總體人口規模下降和流動人口減少的大趨勢,以新的人口觀念來謀劃城市人口政策。

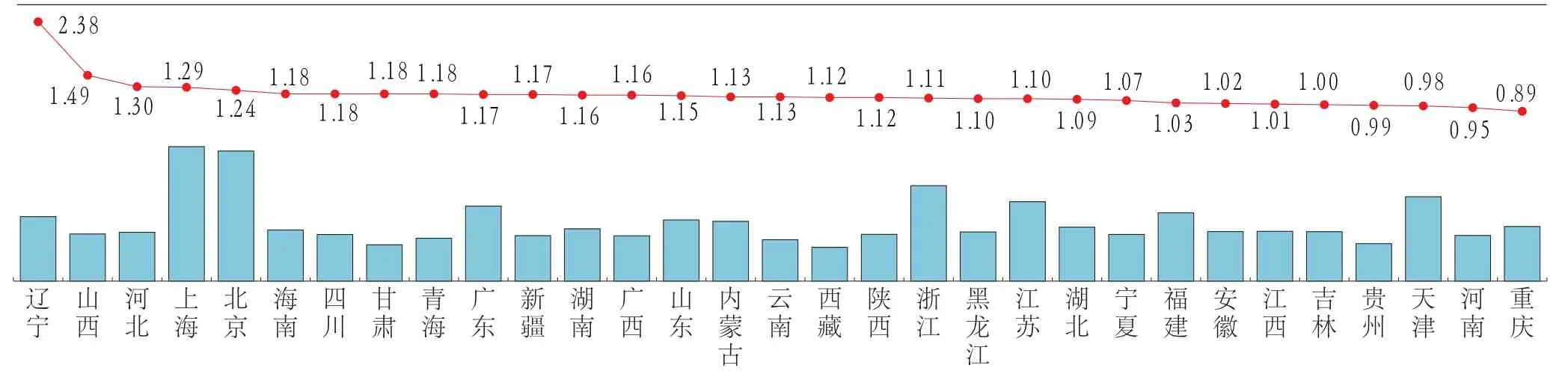

2016年31個省(市區)居民人均可支配收入及收入彈性系數 居民人均可支配收入(元) 彈性系數

【數據說】2016年,北京市居民收入彈性系數達到1.24,新總規提出到2020年,居民收入增長要與經濟增長同步。

居民收入彈性系數1.24

“十二五”期間北京市GDP增長與居民收入增速比較 (%)

居民收入彈性系數是指衡量居民收入增長速度與GDP增長速度協調性的重要指標。有專家分析認為,在居民收入一定的情況下,這個指標很難達到目標、還可能會降低,就是難以做到居民收入和經濟發展同步,要完成這樣的一個目標,不是快速增長GDP,而是要重視改革分配制度,通過直接的和間接的分配手段,讓老百姓有更多的收入、贏得更多的好處,這是共享理念在這個指標上的體現。

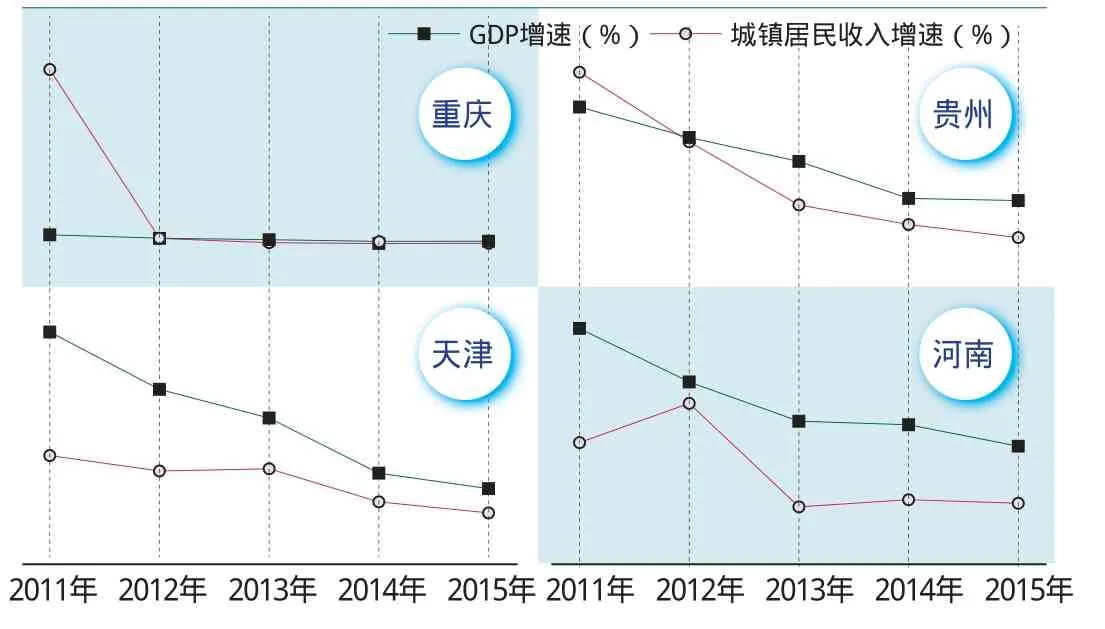

從“十二五”期間北京市GDP增長速度與城鄉居民人均可支配收入的增長曲線對比中可以看出,五年中城鎮居民收入增長只在2015年超過GDP增速,農村居民收入增長4次超過(含等于)GDP增速。這種現象放眼全國也是普遍存在的,如重慶、天津、河南、貴州這四地是近年來東中西部經濟增長的領頭羊,但是,城鎮居民的人均收入增長卻沒有跟上GDP增長。

值得注意的是,遼寧在2016年GDP增速為-2.5%的情況下,居民收入仍可以增長6%。一方面得益于各類社會保障標準調高拉動轉移性收入增長,另一方面收入來源多元化的趨向開始顯現,經營、財產性收入比例開始上升,成為居民收入增長的亮點。當前隨著收入分配制度改革的深入推進,各地在對標北京制定未來居民收入增長目標時,可將“彈性增長”納入目標體系,更直觀地反映經濟增長的同時給居民帶來的獲得感。

“十二五”期間重慶/天津/貴州/河南4地GDP增長與居民收入增長對比

注冊志愿者占比18.3%

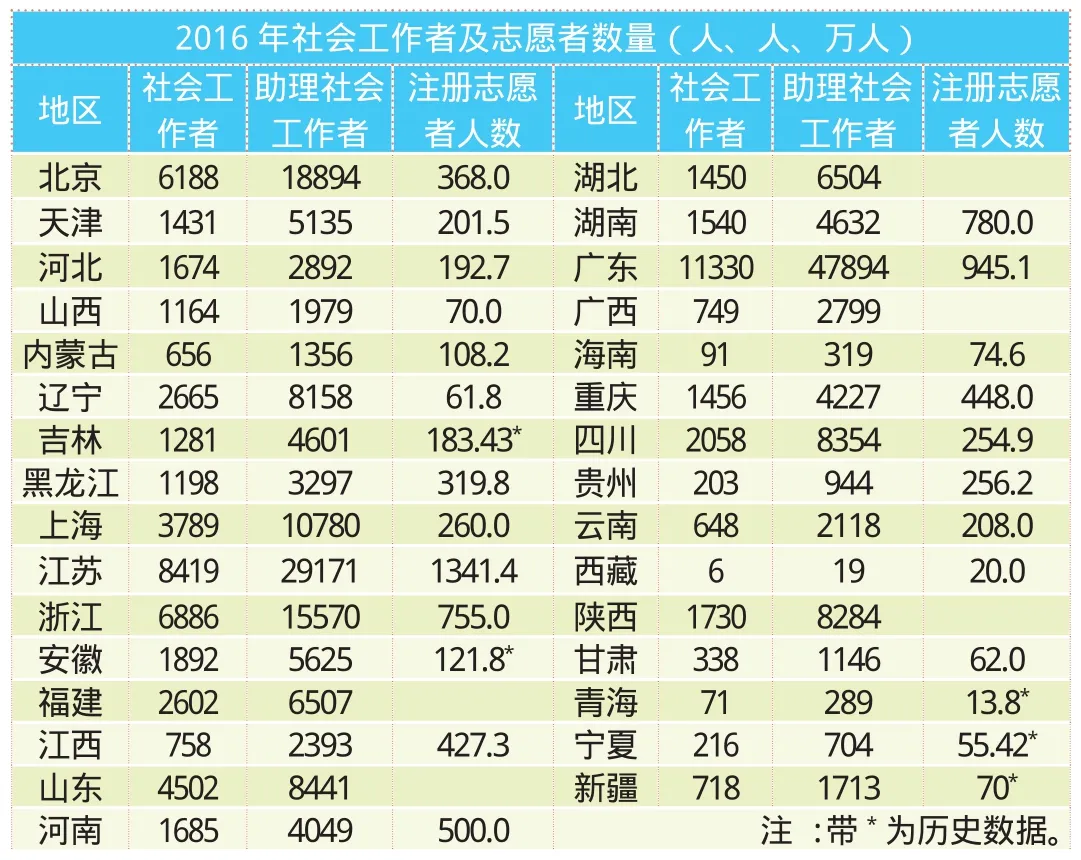

【數據說】到2020年,北京市實名注冊志愿者與常住人口比值由現狀0.152提高到約0.183,到2035年提高到約0.21。2016年,北京市注冊志愿者占居民人口比重達17.11%,全國第一。

注冊志愿者人數占居民人口比例是衡量社會發展和文明進步的重要指標之一。截至2016年底,我國共有3278萬名志愿者在全國志愿服務信息系統注冊,注冊志愿者人數占常住人口的比重全國平均為2.56%。有11個省份的比例高于平均水平,比例最高的三個為北京市(17.11%)、重慶市(15.20%)和上海市(10.85%)。

另外,志愿者志愿服務時間逐步增加。截至2016年底,在全國志愿服務信息系統注冊的志愿者累計志愿服務時間達到4.2億小時,人均志愿服務時間為11.93小時。其中,上海市人均志愿服務時間最長,為73.63小時。排名全國第一。

志愿者是社會服務體系中的重要力量,也是職業社會工作者的職業起點。《2016年度廣州市社會組織發展報告》顯示,在廣州市已有的7025個社會組織中,社會團體2714個,民辦非企業單位4285個,非公募基金會26個。在民辦社工服務方面,廣州在財政投入、社工專業人才、民辦社工服務機構和專業服務受益人群數量上均居全國之首。各地在對標北京制定社會服務體系發展目標時,可將“注冊志愿者占常住人口”納入目標體系,充分反映志愿服務與城市文明水平協調發展進程。

城鄉建設用地規模2760km2

【數據說】2011年至2014年,北京市建設用地和城鄉建設用地增長速度均明顯放緩,2014年建設用地和城鄉建設用地增長規模分別為2011年的48.5%和38.6%。

北京新總規對不同類型土地利用情況做出相應的目標約束(如下表),提出到2020年全市城鄉建設用地規模由現狀2921平方公里減到2860平方公里左右,到2035年減到2760平方公里左右;同時確定城鎮建設空間剛性管控邊界和約束性指標,永久性城市開發邊界范圍原則上不超過市域面積的20%。到2020年集中建設區(城市開發邊界內)面積約占市域面積的14%。而在上海2040規劃中,城市開發邊界內建設用地在全市規劃建設用地總規模中的比重達到80%以上。

停止新增建設用地政策出臺的目的是促使更加合理、集約地利用土地。早在2015年發布的“珠江三角洲全域規劃項目”研究報告結果顯示,在珠三角城市國土開發強度上,深圳以接近50%位于四大一線城市之首。而京滬2014年數據顯示,北京的城市開發強度扣除山區后為57%,而上海為43%,均已超過30%的國際警戒線,而日本三大都市圈的城市開發強度僅為16%,巴黎大區為21%。因此,北京在土地資源整合利用規劃中提出,到2020年,全市土地開發強度控制在22.7%以內,平原地區土地開發強度控制在45%以內。而在國家層面,今年2月印發的《全國國土規劃綱要(2016—2030年)》明確,到2030年國土開發強度控制在4.62%以內。這是我國首個全國性國土開發與保護的戰略性、綜合性、基礎性規劃。

★☆從土地集約利用看,江蘇2013年土地開發強度已達到20.99%,居全國各省(區)首位。 “十二五”期間江蘇省節地水平和產出效益實現極大提升,全省單位GDP建設用地占用規模由每億元780畝下降到520畝,下降33%,超額完成了國家下達江蘇的31%任務;建設用地地均GDP產出水平由每畝12.8萬元增長到19.2萬元,增長50%。

城鄉職住用地比例1:2

【數據說】北京在2016年兩會上首次闡述了“職住平衡”下的房地產政策方向;新總規2035首次將“職住平衡”作為政策目標被提出, 2016年,北京市城鄉職住用地比例為1:1.3。

北京新總規提出,到2020年全市城鄉職住用地比例調整為1:1.5以上,到2035年調整為1:2以上;城鄉居住用地占城鄉建設用地比重由現狀36%提高到37%以上,到2035年提高到39%—40%。職住比=就業崗位/居住人口。職住比越高,表明就業環境比重越大;職住比越低,表明居住功能比重越大。職住平衡不是住在郊區去城區工作,而是工作和居住都在郊區新城,減少鐘擺式的潮汐交通。因此,“住”“行”是解決職住分離現象的關鍵所在。

從2011年起,北京先后在朝陽區平房鄉等5個集體土地地塊開展了租賃住房項目試點,建設租賃住房1.28萬套。今后5年,北京計劃建設租賃住房50萬套,并主要通過集體建設用地安排。今年8月底,繼京滬之后,沈陽、南京、杭州、合肥、廈門、鄭州、武漢、廣州、佛山、肇慶、成都等11個城市也將開展利用集體建設用地建設租賃住房試點。

到2035年,北京市規劃城鄉居住用地約1100平方公里,其中位于農村集體土地上的居住用地(含宅基地)約500平方公里。未來5年新供應各類住房150萬套以上。其中,共有產權住房、中小套型普通商品住房按規劃比例測算至少有51.45萬套,面向非京籍人口的共有產權房至少22萬套。而上海提出,到2040年,中心城軌道交能線網密度提高到1.1km/km2以上,軌道交通站點600米覆蓋面積、人口、崗位比例分別達到60%、70%、75%以上。深圳市在今年上半年提出要“多渠道安排籌集建設人才住房和保障性住房”,本年度新增安排建設保障性安居工程項目5萬套。職住平衡是未來城市總規修編中的核心內容之一,各地在對標北京制定相關發展目標時,可進一步加大城鄉居住面積用地,通過更精細的土地開發政策,促進職住平衡。

2016年世界主要國家宜居面積排行(前20名)

★☆世界各國宜居面積分布不均,最宜居的地理環境主要分布在西歐、北美、東亞、南美南部,澳洲大陸、非洲南部。“環境比較適宜人類居住生活的面積占國家總面積比例的大小”為國家宜居面積。2015年,美國領土宜居面積的比例較高,達到80%,約750萬平方公里,位居世界第一,中國宜居面積約500萬平方公里,位居世界第二,巴西宜居面積425萬平方公里,位居第三。從宜居面積的人口密度來看,埃及最高,達792.67人/平方公里,日本和印度分列第二、三位。