明代南京的守備太監

◎ 周 忠

明代南京的守備太監

◎ 周 忠

永樂十八年(1420)明朝遷都北京后,南京成為留都,明代統治者視南京為祖宗根本之地,留下一套完整的中央政府機構,其中起核心作用的是南京守備官員,包括由內臣擔任內守備,勛臣擔任的外守備,文臣擔任的參贊機務,共同負責南京的安全。內守備通常稱為守備太監。

《仁宗實錄》記載:永樂二十二年(1424)“命太監王貴通率下番官軍赴南京鎮守,宮中諸事同內官朱卜花、唐觀保,外事同駙馬都尉西寧侯宋琥、駙馬都尉沐昕計議而行。”此為南京守備制度創立之始,南京守備太監從此設立,此后一直延續至明亡。

萬歷中期意大利傳教士利瑪竇至南京,與南京高級官員多有交往,《利瑪竇中國札記》中對南京守備太監也有記載:“第三個人是一個幾乎擁有無限權力的人,他就是皇宮的太監總管,他管理京城內的幾千名太監。他還管理著京城各城門收稅,并和剛才提到的那位將軍(外守備豐城侯李環)一起安排各種軍事操閱。這個人還兼有各種職務,他總是大肆耀武揚威,顯示自己的權力。”他還要利瑪竇稱其千歲。

明人小說中也提到過南京守備太監,也從側面反映了其在當時的顯赫地位。如《古今小說》第二十八卷《李秀卿義結黃貞女》就云“時守備太監正有權勢,誰敢不依?”書中的這位李太監樂于助人,成就一段姻緣:“李公就認秀卿為侄,大出資財,替善聰備辦妝奩。又對合城官府說了,五府六部及府尹縣官,各有所助。一來看李公面上,二來都道是一樁奇事,人人要玉成其美。”從故事中也可見出時人對南京守備太監的印象。

明許齋刻本《古今小說·李秀卿義結黃貞女》

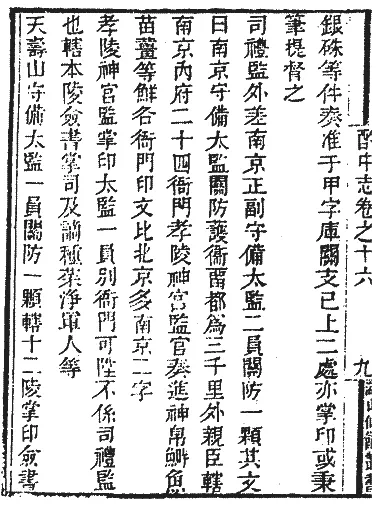

明代宦官劉若愚所著《酌中志》卷十六《內府衙門識掌》,在明代文獻中記載南京守備太監的身份和職掌最為完整:“司禮監外差:南京正副守備太監二員,關防一顆,其文曰:南京守備太監關防。護衛留都,為三千里外親臣。轄南京內府二十四衙門、孝陵神宮監官。奏進神帛、鰣魚、苗姜等鮮。各衙門印文,比北京多南京二字。”

《酌中志》所言正副太監各一員,實際常不止二人,如《英宗實錄》記載的正統六年(1441)南京守備太監有劉寧、羅智、唐觀、袁誠等人。景泰五年(1454)敕南京守備太監袁誠、陳公、周禮、保安。《武宗實錄》正德六年(1511)載守備太監最多時增至七人。

南京內守備官銜多為太監,即宦官系統級別最高官員,正四品,其下為左、右少監,從四品,左、右監丞,正五品,內守備亦偶有少監、監丞擔任,如《世宗實錄》嘉靖二十六年南京守備司禮監左少監丘得。《國榷》所記萬歷二年南京戶科給事中趙參魯論南京守備少監張進。此外嘉靖間參贊機務南京兵部尚書李遂《李襄敏公奏議》載嘉靖四十年司禮監左監丞張奉、李仲。萬歷間參贊機務南京兵部尚書周世選《衛陽先生集》所載左監丞劉朝用。

南京守備太監多數出自司禮監,也有相當數量來自其它監局,如《武宗實錄》所載的御用監太監劉云,內官監太監余俊、鄭強、劉瑯、彭恕、劉璟、王堂等。還有御馬監太監崔安等。也有原非司禮監太監,而是來自其它監局,任命為內守備后,改任司禮監太監的,如《熹宗實錄》記載的內官監太監楊國瑞等。

明萬歷刻本《三寶太監西洋記通俗演義》

南京守備太監辦事機構為內守備廳,亦稱內守備衙門,據明施沛《南京都察院志》卷二十一《東城職掌》:“內守備衙門在柏川橋轉字鋪。”柏川橋位置在今南京龍蟠中路南京市體育運動學校附近。此處現仍有橋,為南北向,東邊有橋欄,西邊為企業占用,俗稱半邊橋,北面百米處為復成橋,南面數百米處為大中橋。

內守備廳在南京始終為一個重要的場所,直至明末,福王稱帝前即曾駐蹕內守備府。弘光政權垮臺后,弘光帝也是在內守備府向清人投降,《明季南略》卷四《弘光拜豫王》弘光元年五月丙午,弘光“進南門易馬,直至內守備府,見豫王叩頭。”

內守備廳有一些獨特的制度習慣,明末史玄《舊京遺事》載:“獨留都,高帝神靈所棲,今南京守備衙門,坐猶不設幾。或遇有文書,則使人手把宣念,退公堂,乃敢據幾用筆,垂裕之遠如此。”

南京守備太監的職掌非常廣泛,從皇帝的敕命中也可看出,明王恕《王端毅奏議》卷四《回報守備太監黃賜到任奏狀》“節該欽奉敕:今命太監黃賜與爾等一同守備,凡事必須與之協和,計議停當而行,欽此,欽遵。”王端毅即時任參贊機務南京兵部尚書的王恕,凡事即所有軍政大事。

南京守備太監職掌中,留都南京的軍國大事與外守備、參贊機務等共管,除此之外又有許多涉及政府日常工作,民生事務,包括司法和修造工程等。除了上述任務外,統領南京內官系統各機構,及時進獻貢品,是其專管。

遷都北京后,南京成為留都,內臣系統的各監局也予保留。劉若愚《酌中志》卷十六《內府衙門識掌》沒有詳細記載南京各監局,只言:“(南京)各衙門印文,比北京多‘南京’二字。”萬歷十五年至十七年,姜寶任南京禮部尚書,曾入南京皇城巡視,《姜鳳阿文集》卷三十二《南都觀大內記》記其親見:“內官二十四監俱在內,所掌略與京師同,并屬內守備鈐轄。”

南京內府各衙門,權力最重的是司禮監。其職掌可分為:

一、掌管內府所藏書籍,《宣宗實錄》宣德七年,敕南京司禮監悉送所貯《五經》《四書》及《性理大全》等書赴北京。《孝宗實錄》弘治五年,內閣大學士丘浚請敕南京內外守備大臣會同南京司禮監、禮部、翰林院官,查盤永樂中原留南京內府書籍有無多寡全欠。

二、關防皇城門禁,萬歷《大明會典》卷二百十三《南京兵科》:“凡南京內府各衙門進出事件并內官出入。皆有印信大小勘合填寫關防。本科官編成字號并置底簿。小勘合,用本科印。大勘合,用司禮監印。俱給與守衛官員填寫出入事件。填完小勘合送內府收。大勘合送本科收。以備查考。凡南京皇城內外守衛官軍三日更代。每班,各衛經歷開寫名數,呈報本科,類寫揭帖。每月終送南京司禮監。凡南京五城兵馬司官,每三日一點各城守門官軍,呈報本科。月終送南京司禮監。”

三、監管庫藏,萬歷《大明會典》卷二百八《南京工部·都水清吏司》:“凡浙江等布政司、直隸蘇松等府歲造段疋、蘇木,差人赴部轉送南京丁字庫關領。南京司禮監關填勘合,南京戶部比號,南京兵部起關應付,年終本部具數造冊奏繳。”《屯田清吏司》“凡南京神樂觀樂舞生合用柴薪,本部于南京司禮監關填勘合,行龍江抽分竹木局關支。”

四、進貢,萬歷《大明會典》卷一百五十八《南京兵部·車駕清吏司》:“成化十二年,司禮監二起:制帛一起,計二十扛,實用船五只。筆料一起,實用船二只。”“嘉靖九年,南京司禮監一起:制帛,用船三只。”

姜寶曾入司禮監參觀,據其所見,司禮監地位高于其他部門,守備太監亦出于司禮監,姜寶《姜鳳阿文集》卷三十二《南都觀大內記》“飯后觀司禮監,監中堂設內守備兩公公座,本監諸君座雁翅列于上。”“司禮諸君宅舍并鱗次而居,經禁門望而不得入。”“司禮監官亦其(內守備)屬,然體貌尚稍稍優,猶翰林學士與內閣三公禮數。”

南京還設有孝陵神宮監,負責看管太祖陵寢,設掌印太監一員,地位與南京司禮監太監相當,但也由南京守備太監管轄,《宣宗實錄》宣德九年,南京太監羅智等奏有盜孝陵殿祭器者,神宮監官苗青、孝陵衛指揮蕭昱等防護不謹,請治其罪。《憲宗實錄》成化十七年,孝陵神廚火,焚毀宰牲亭,南京守備太監安寧劾奏神宮監太監韋清等提督不嚴。

宦官獲罪,往往謫發南京,于孝陵充凈軍種菜等,守備太監也負看管之責,《萬歷野獲編補遺》卷一《內臣罪譴》:“聞之中官輩云:種菜者至南京,其守備大珰坐堂皇,喝云‘取職事來’,則凈軍肩一糞桶并杓趨過前而去,雖司禮首珰得罪亦然。又晝夜居菜圃,非赦不得越寸步。”

作為南京宦官系統的首領,負責監督保證各監局進貢任務的順利進行。萬歷《大明會典》卷一百五十八《南京兵部·車駕清吏司》載有南京內府各機構進貢物品名稱、所進衙門、船只數量,以成化十二年(1476)為例:南京各衙門每年進貢物件共30起,用船162只。以下詳細開列,進貢衙門有守備廳、尚膳監、司禮監、司苑局、供用庫、御馬監。尚膳監和守備廳進貢任務最重,除司禮監進貢的制帛、筆料,均為食物。

除統領南京內府各衙門以及監管進貢外,守護南京皇城、皇陵、壇廟也是南京守備太監的重要職責。《英宗實錄》正統十二年,守備南京太監劉寧奏六月間南京大風雷雨山川壇火殿廡樂器祭器皆焚毀,乞集材修造。朝廷從之。《憲宗實錄》成化元年,南京守備太監王敏奏南京內府城堞及報恩寺塔各為雷雨所損。朝廷命南京兵部會內外守臣興工修補之。

守備太監等官員守護皇城、孝陵等需與南京工部密切配合,萬歷《大明會典》卷二百八《南京工部》“凡內府衙門及皇城門鋪等處損壞,南京守備太監并內官監等衙門或奏行或揭帖到部。”由南京工部負責具體修復工程。

南京守備太監還承擔一些特殊使命,在司法領域,守備太監有權主持大審、參與熱審,與守備太監一同參與的是南京三法司(刑部、都察院、大理寺)尚書、都御史等。南京內臣參與熱審自成化八年始。《憲宗實錄》成化八年,諭三法司曰:在京在外衙門見監問罪囚中間恐有冤抑。兩京命司禮監太監黃高、南京司禮監左少監宋文毅同三法司堂上官逐一審錄。

“海山仙館叢書”本《酌中志·內府衙門識掌》

明萬歷刻本《姜鳳阿文集·南都觀大內記》

南京守備太監參與大審自成化十七年始,《南京都察院志》卷一《皇綸》:成化十七年,敕南京守備司禮監太監安寧,同三法司堂上官,將見監問罪囚逐一從公審錄。

南京守備太監參與審理案件職掌不完全相同,熱審、大審都是守備太監與三法司堂上官會同審理,但大審是由守備太監主持,地位高于其他官員。大審地點在南京大理寺,萬歷《大明會典》卷二百十四《大理寺》南京大理寺:“凡會審囚犯。每五年守備太監奉敕會同南京刑部、都察院,于本寺審錄。”

除此之外,南京守備太監又有監督仗刑之責,《憲宗實錄》成化十八年,憲宗以(李)珊等皆明經出身,如何寫別字,且辭多牽強不謹之甚。命南京錦衣衛執詣南京午門前各杖二十,且令南京鎮守太監安寧監視之。

南京守備太監參與大審、熱審自明中葉至明末,同時又有一些短期的特殊使命,《神宗實錄》萬歷二十七年,命南京守備太監郝(邢)隆、劉朝用開礦于南直隸寧國、池州等處,又令其會同撫按查議鋪稅以聞。同年,又命守備太監邢隆、劉朝用委派內官一員,同南京工部官員督令各府州縣清查沿江上下新漲沙洲蘆田,丈勘冊報,照例起課銀兩。

南京守備太監中,名聲最大的是鄭和,七下西洋的功績名震中外,其在南京守備太監任上也多有貢獻,任期自洪熙元年(1425)至宣德五年(1430),《明實錄》亦有記載。《仁宗實錄》洪熙元年二月,命太監鄭和領下番官軍守南京。《宣宗實錄》洪熙元年六月,命守備太監鄭和等晝夜用心,整肅軍伍,嚴固守備,審察機微等事。洪熙元年八月,太監鄭和等奏奉敕修理南京宮殿。宣德元年二月,南京守備太監鄭和等奏天地壇、大祀殿并門廊、齋宮及山川壇、殿廊、廚庫俱已朽敝,請加修理。宣德三年六月,敕南京守備諸臣李隆、鄭和等暫停造新鈔。宣德三年八月,命南京守備太監鄭和等以內府見貯大絹十萬匹、棉布二十三萬匹令戶部遣官運赴北京。宣德五年六月,遣太監鄭和等賚詔往諭諸番國。

除鄭和外,見于《明實錄》等記載,擔任南京守備太監時間較長的有羅智22年(宣德元年至正統十三年),袁誠18年(正統二年至景泰六年),劉朝用16年(萬歷二十七年至萬歷四十三年),安寧15年(成化四年至成化十九年),劉瑯12年(正德二年至正德十四年)。

南京守備太監中,晏宏和呂憲是文獻記載口碑較好的兩位,二人此前均任地方鎮守太監。明鄭曉《今言》:“近見敘名臣者多不及武臣……即內臣如王岳、徐智、范亨、懷恩、覃昌,鎮守陜西晏宏、河南呂憲,皆忠良廉靖,縉紳所不及也。”

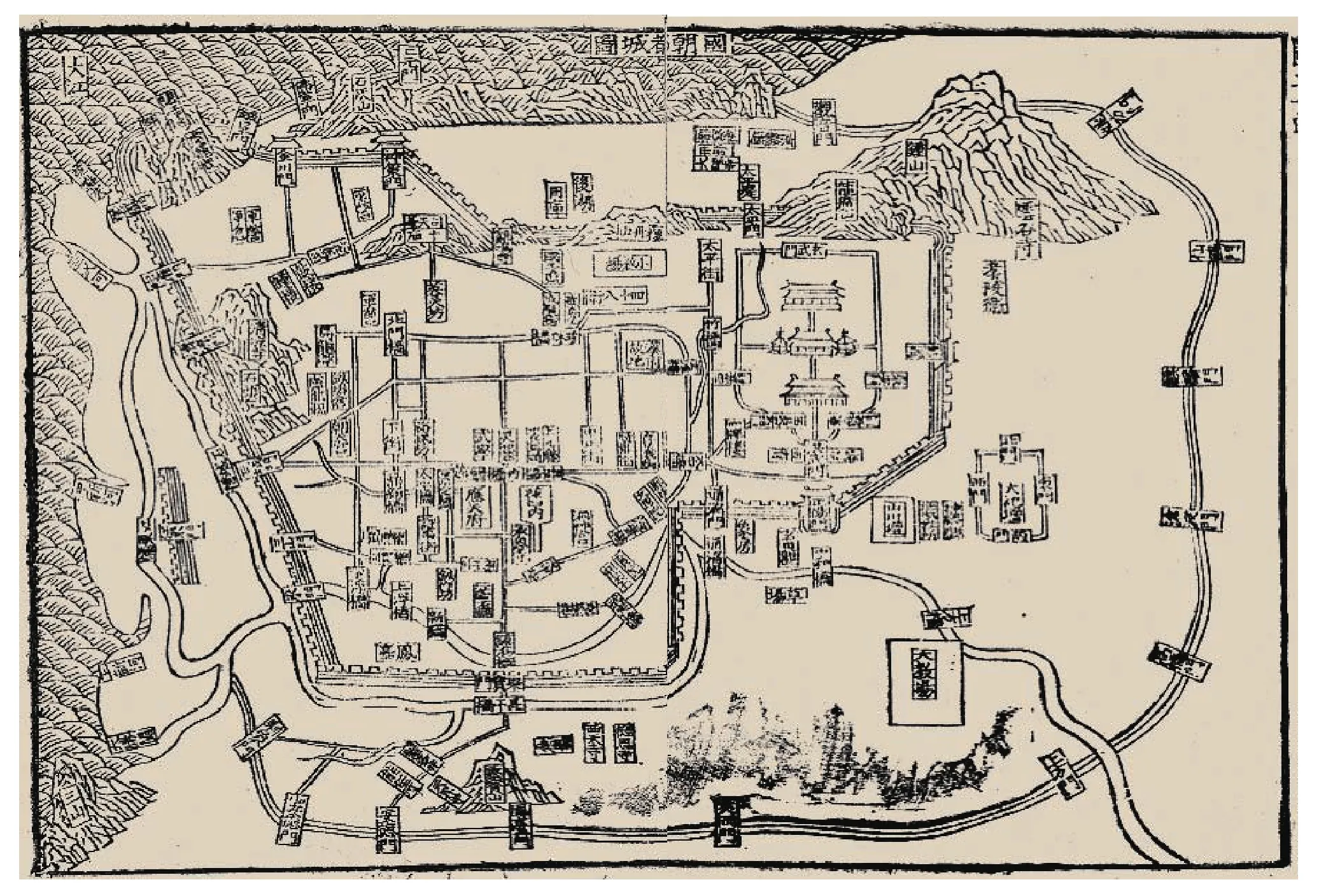

明正德刻本《金陵古今圖考·國朝都城圖》

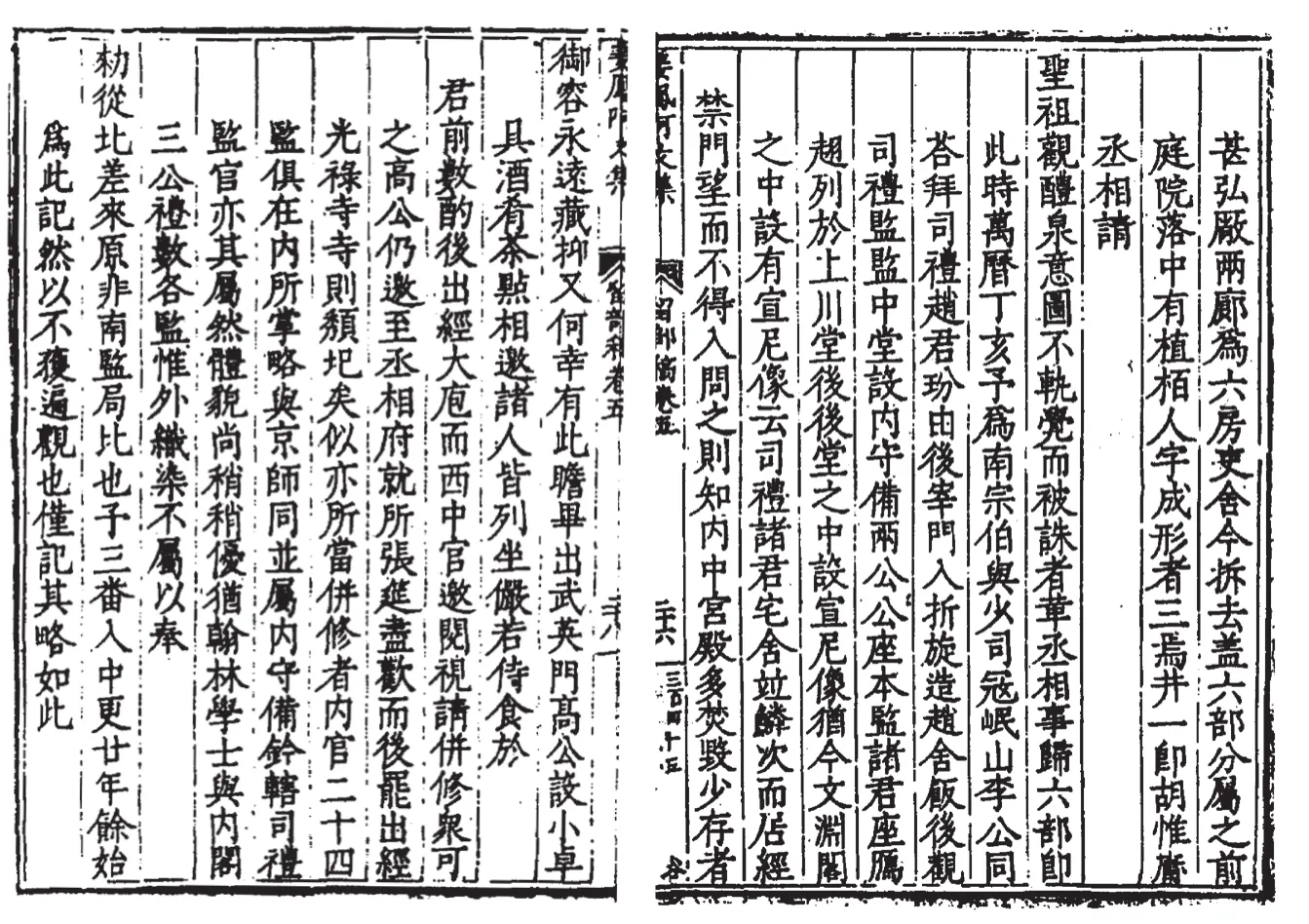

《四庫全書》本《方齋存稿·題南京守備太監晏公卷》

清張怡《玉光劍氣集》:“正德中官橫甚,惟呂憲以清謹著聞,甚惡其黨所為。憲嘗鎮守河南,有獲白兔以獻者,撫臣送憲,約共奏上之。憲乃置酒召撫臣飲,臘兔送酒,撫臣大愕,問故,憲曰:‘夫貢珍禽異獸以結主歡,乃吾輩所為,公為方鎮大臣,奈何效之?’撫臣大慚。”

清彭孫貽《明朝紀事本末補編》:“嘉靖間太監黃偉、呂憲、晏殊,清苦端重,屏撤浮華,時以書史自娛,恂恂然有儒者風,所鎮之地,軍民皆被其澤,文臣之守土者亦藉為榜檠,不敢貪墨自恣。”

呂憲生平事跡見明張邦奇《張文定公靡悔軒集》卷六《明故南京守備內官監太監呂公墓志銘》。呂憲,字大章,號怡齋。生于天順二年(1458),嘉靖十年(1531)卒。祖籍山東陽信縣,曾祖名弘德,祖名思英,父名邕,母史氏、宋氏。前母兄謙先卒,母弟鉞,前錦衣衛副千戶。成化十三年入內庭,正德四年由內官監出典福建市舶。由福建市舶徙主太岳太和山兼分守地方,嘗治橋掘地得白金數十鎰,絲毫不自私而以賑饑佐公費。嘉靖初鎮守河南,厘戢暴橫,務底寧謐,整修城垣譙樓,復捐己資修道涂,以擒賊功降敕獎勵,有體國愛民不負委托之語,仍歲加祿米十二石,在汴八年以足疾乞休者三,而撫巡相繼保留至于六七。嘉靖八年又辭始獲允。復命守備留都,懇辭不許,遂力疾受命。至則罷私門之役,禮縉紳,剔奸蠹,戢臺隸,都人感悅。嘉靖十年,疾篤卒。歷官所至,必延師以誨其從子若孫,族人有流亡者招集資給之,振窮周急惟恐或后。賜祭塟。墓在長壽鄉祖塋之右。

晏宏事跡見明嚴嵩《鈐山堂集》卷三十《南京守備晏公墓志銘》。晏宏,字約之,生于天順七年(1463),嘉靖十三年(1534)卒于位。其先楚人。幼入內庭,侍孝宗皇帝于春宮,弘治初升至太監,賜蟒衣玉帶,內府乘馬,雅善書法,孝宗特賜端硯以寵異之。敕督京通倉儲,搜革積弊,人目為晏御史。嘉靖初命鎮守陜西,至鎮興墜補弊,不遺余力,仿古義倉意置余廩以贍貧乏,尤重文教,崇飭先圣及武成之廟,增補《通鑒綱目》小學諸書刻梓以傳。治績超美,天子賜敕嘉獎,擢南京守備太監,一鎮以靜。數以老疾求代,溫詔慰留旋召入典東廠,已疾篤。卒后世宗賜諭祭,詔有司給驛歸公之喪,葬都城章華村。晏宏性恬約,被服儒素,非賓會食不重味,一室蕭然,圖史外無他玩好,歿之日,幾不能殮衾。

林文俊《方齋存稿》卷十《題南京守備太監晏公卷》,如此稱頌晏宏:“清名儉德重當時,道路人傳即口碑。全陜山川遺愛在,留官管鑰舊臣宜。門無雜客跡如掃,案有殘書手自披。幾疏乞骸恩未許,樸忠應結九重知。”詩中人物品德、名聲、權位、學識一應俱全,這顯然是在頌揚一位德高望重、通常由文人出任的朝廷重臣,如果不看詩題,很難看出這首詩所稱頌的人物是以往被文人士大夫所不齒的宦官,而作者林文俊,翰林院編修出身,充經筵講官,歷兩京國子監祭酒,升南京禮部右侍郎,官終南京吏部右侍郎,是標準的文人士大夫代表,這說明至明代中后期,宦官的優越地位在整個官僚階層已經被接受,同樣,南京守備太監在南京官員中的地位也等同于朝廷重臣。