正視重傷事故報告統計與調查處理

文孫安弟

正視重傷事故報告統計與調查處理

文孫安弟

《中共中央 國務院關于推進安全生產領域改革發展的意見》(簡稱《意見》),是新中國成立以來第一個以黨中央、國務院名義出臺的安全生產工作綱領性文件,對推動我國安全生產工作具有里程碑式的重大意義。黨的十八大以來,黨中央把安全生產擺在前所未有的突出位置,有力推動安全生產形勢持續穩定好轉。在經濟社會快速發展的情況下,全國安全生產事故起數、死亡人數連續多年“雙下降”。但也要看到,當前安全生產形勢仍然嚴峻,一些地方發生的生產安全事故警示我們,必須以改革筑牢安全的根基,為人民群眾構筑一張安全防護網。

我國生產安全事故死亡率已與發達國家并列

據國家安全監管總局數據統計顯示,“十二五”期間,我國工礦商貿事故死亡人數由2010年的1萬0 616人,下降到2015年的5 982人,累計下降43.7%;工礦商貿就業人員10萬人生產安全事故死亡率由2010年的2.13下降到2015年的1.071,累計下降49.7%。比較近年來各主要發達國家就業人員10萬人生產安全事故死亡(致命傷害)率情況:美國就業人員10萬人生產安全事故死亡率為3.57;日本就業人員10萬人生產安全事故死亡率為1.986;德國就業人員10萬人生產安全事故死亡率為1.93;英國就業人員10萬人生產安全事故死亡率為0.49。我國的勞動人口眾多,死亡的絕對人數較這些國家多,但相互可比的就業人員10萬人生產安全事故死亡率我國為1.071,僅次于英國,取得了明顯的效果。按“十二五”期間生產安全事故死亡人數下降的幅度,可以預計到2020年,仍能保持在就業人員10萬人生產安全事故死亡率較低的國家行列。

就業人員重傷報告調查處理統計缺失

1950年5月,我國政務院財經委員會發布《全國公私營廠礦職工傷亡報告辦法》規定:發生重傷事故,廠礦行政須立即直接報告當地勞動局;重大事故(重傷5名以上或有1人死亡),廠礦行政負責人以電話或電報報告,廠礦行政應填報《重傷、死亡事故調查報告表》。1956年,國務院通過并發布了由周恩來總理親自主持制定的《工人職員傷亡事故報告規程》。1991年3月,國務院頒布《企業職工傷亡事故報告和處理規定》。2007年6月1日,國務院頒布的《生產安全事故報告和調查處理條例》施行。國家對就業人員傷亡報告和調查處理統計一直都有明確的規定。縱觀歷史,從20世紀90年代起,出現重傷人數的統計數據少于死亡人數的現象,而這一現象在各地不同程度出現,雖主管部門上下都認為是不正常,但卻一直沒有改變。

生產安全事故中死亡人數的確定,除了當場死亡人數外,還包括火災和交通事故中受傷者7天內死亡、其他事故中受傷者30天內死亡人數,超過7天或30天死亡的,不再進行補報和統計,中國工傷保險和國際勞工組織都規定死亡人數為事故發生后1年內死亡。這是工傷保險統計死亡人數要多些的一個原因,也有一些事故發生一周或一月后死亡人員被列入重傷范圍。

在中國,損失工作日超過1日,少于105日的失能傷害為輕傷,損失工作日等于和超過105日的失能傷害為重傷,國際勞工組織的統計口徑為損失工作日超過3日計為非致命傷害事故;德國以超過3日計為非致命傷害事故,美國以超過4日計為非致命傷害事故,日本以超過4日計為非致命傷害事故。從非致命傷害事故角度看,我國的規定更嚴一些。

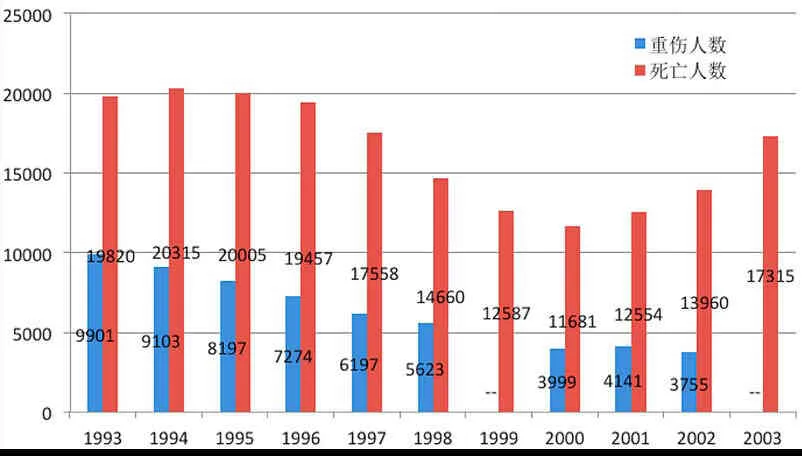

中國是國際勞工組織創始會員國,也是理事會政府組常任理事國。自1971年我國恢復國際勞工組織合法席位以來,從1983年至今,每年均派代表團出席該組織會議,并積極參與國際勞工組織立法和技術合作方面的活動。從1993年開始,我國每年均按要求向該組織提供我國經濟活動中職業傷害情況統計數據,并刊登在該組織出版的《國際勞動統計年鑒》上(見表1)。

機構改革后,從1998年至2002年,提供的統計數據被簡化為沒有按行業分類的職工傷亡總人數。從2003年至今,則沒有查到中國的事故傷亡人員數據。《國際勞動統計年鑒》是國際勞工組織定期出版、并全面反映世界各國經濟活動中勞工狀況(包括經濟活動人口、就業、職業傷害等九大類內容)的一本權威性刊物,全世界有198個國家(地區、領地)的相關統計數據均詳略不等地刊登在該刊物上。我國有關生產安全事故統計數據缺失,不利于國際社會對我國生產安全狀況的了解。

目前,我國的生產安全事故死亡人數統計在《中國安全生產年鑒》上公布,而國際上稱之為的非致命傷害(我國以往向外公布主要是重傷),自2003年以來我國就沒有統計公布。

事故造成人員重、輕傷,對社會、經濟發展、人民和家庭所遭受的損失,由于面廣量大,絕不亞于死亡事故所造成的后果。從美國、德國、日本、英國的死亡和非致命傷害(相當中國重傷和輕傷)的比例多達 1∶113至 1∶1600(見表2),也就是說1個死亡人數就有113~1600人受傷,我國是一個制造業、建筑業、采礦業大國,首先理清重傷數量,這也是國務院第493號令《生產安全事故報告和調查處理條例》的要求。

表1 1993—2003年全國生產安全事故傷亡人數統計表

表2 近年來各國致命傷害人數與非致命傷害人數比例及10萬就業人員死亡率

人力資源和社會保障部工傷保險工傷人數數據

我國人力資源和社會保障部的工傷保險部門,每年對工傷保險傷殘人數等也有公布: 2010年末全國參加工傷保險人數為1億6 161萬人,全年認定(視同)工傷114.1萬;全年評定傷殘等級人數為41.9萬人。

2015年末全國參加工傷保險人數為2億1 432萬人,全年認定(視同)工傷107.6萬人,全年評定傷殘等級人數為54.2萬人。

2010年及2015年,當年評定傷殘人數為41.9萬人及54.2萬人,反而有所上升,主要是擴大了參保人數5 271萬人因素,萬人傷殘率略有降低,并未像工礦商貿事故死亡人數那樣有明顯下降,所以在工作中受傷,特別是重傷,需引起全社會及安全生產監管部門重視。

數據分析與估算

從國家安全生產監管總局發布的年度工礦商貿死亡事故死亡人數及工礦商貿就業人員10萬人生產安全事故死亡率數據分析得出:2010年就業人員為4億9 840萬人,2015年就業人員為5億5 854萬人。其覆蓋面分別遠大于同年工傷保險參保人數,人力資源和社會保障部發布的2010年工傷保險參保人數為1億6 161萬人,2015年工傷保險參保人數為2億1 432萬人。同年全國就業人數與參保人數之比分別為3.08倍和2.6倍。問題在于大部分就業人員未參加工傷保險,其受傷情況無法在上述數據中反映出來。

為估算全國受傷人員,按同年評定傷殘人數與參保人員比例,估算出2010年就業人員傷殘人數約129.05萬人,以及2015年就業人員傷殘人數約140.92萬人,去除不屬于工礦商貿事故中重傷統計要求(比照工傷、上下班途中交通事故、低于105天傷殘等)的人數,估算出2010年就業人員重傷人數約65萬,2015年就業人員重傷人數約70萬。而從2010年與2015年估算就業人員重傷人數看,不但沒有減少反而有所上升。

重傷事故報告調查處理統計,是解決隱患、發現隱患的重要手段,是生產安全事故管理技術中最為重要的一環,其目的在于了解重傷事故發生概率并分析原因,預防重傷事故再次發生;同時也是事故預防范疇的關鍵環節。重傷事故統計資料的完整性和詳盡程度,一定程度會決定本地區或行業事故預防措施的合理性,以及對事故后續研究的效用。據此,建議安全生產監管部門與工傷保險部門互相聯手信息溝通,取得重傷報告、調查、處理、統計工作和工傷保險范圍擴大,以及工傷預防工作的雙贏,將《意見》落到實處。

孫安弟

原上海市勞動保障局副局長、原市安全生產領導小組副組長兼辦公室主任,高工,著有《中國近代安全史》等

編輯 邊 安