針灸補瀉法治療瘀阻腦絡型眩暈臨床觀察

曾云,茍亮,張明俢,熊永春,周涌智

平昌縣中醫醫院針灸科,四川平昌 636400

眩暈在臨床中較為常見,其中眩是指眼花,暈是指頭眩,通常會伴有惡心嘔吐、出汗、昏倒等癥狀,對患者的身體健康及生活質量具有嚴重影響[1]。眩暈的中醫分型主要分為肝陽上亢型、痰濁中阻型、氣血虧虛型、腎陰不足型、瘀阻腦絡型以及腎陽不足型等證型,其中瘀阻腦絡型患者占有較高的比例。瘀阻腦絡型眩暈主要是由跌撲撞擊所致,患者會表現出神志逆亂、頭暈頭痛等癥狀,常見于癇病[2]。為探尋瘀阻腦絡型眩暈的有效治療方案,對近幾年的部分患者采用針灸補瀉法治療,治療效果已獲得了臨床的高度認可,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

該次研究是選取2013年1月-2016年12月期間在該院接受治療的瘀阻腦絡型眩暈患者作為研究對象,病例總數為144例;均按《中醫病證診斷療效標準》被診斷為瘀阻腦絡型眩暈。按照隨機數字表法分為實驗組與參照組,各72例。實驗組中男女患者分別為32例、40例;年齡分布在39~74歲之間,中位年齡為(59.6±4.1)歲;病程為 3 個月~5.5 年,平均(2.2±0.4)年。參照組中男女患者分別為30例、42例;年齡分布在 41~73 歲之間,中位年齡為(59.9±4.0)歲;病程為 4個月~5.8年,平均(2.3±0.4)年。 將兩組患者的資料數據進行對比,在年齡、性別、病程等方面差異無統計學意義(P>0.05),具有研究可比性。

納入標準:患者有典型的眩暈表現,且病情反復發作;自覺存在旋轉晃動感,視景物有旋轉感;或伴有頭暈、暈脹不適感。

排除標準:將其他證型的眩暈患者、不能積極配合治療或研究的患者、1個月內接受過其他治療法者予以排除。所有患者對于此次研究均知情,自愿參與研究小組,并已簽署知情同意書。

1.2 方法

參照組患者予以中藥湯劑治療,口服通竅活血湯加減治療,取赤芍15 g,桃仁15 g,川芎15 g,丹參15 g,紅花 10 g,生姜 10 g,天麻 10 g,紅棗 10 g,老蔥 10 g。以上方劑,1劑/d,以水煎汁,分2~3次服用,連續用藥1個月。

實驗組患者在參照組基礎上予以針灸補瀉法治療,所有穴位均使用長40 mm、直徑0.3 mm的針灸針進行針刺治療。①取患者的水溝穴位,先捻瀉5 min,兩次捻瀉的間隔時間為5 min,每次留針30 min后出針。②取患者的豐隆、曲池、百會穴位,兩次捻瀉的間隔時間為5 min,每次留針30 min后出針。③取患者的合谷、足三里穴位,捻瀉5 min,休息5 min再次捻瀉,每次留針30 min后出針。④取患者的三陰交穴位,予以先瀉后補法,先捻瀉5 min,10 min后進行捻補療法,捻補時間為10 min,而后出針。隔日針灸1次,共治療10次。

1.3 療效判定標準

依據《中醫病癥診斷療效標準》對患者的治療效果進行評價。患者的頭暈、頭痛等癥狀完全消失,實驗室指標基本恢復正常,日常工作及生活不受影響,則為顯效;患者的頭暈、頭痛等癥狀有明顯減輕,實驗室指標有明顯好轉,日常工作及生活受輕微影響,則為有效;患者癥狀、體征、實驗室指標等均未見明顯變化或加重,日常生活及工作較受影響,則為無效。

治療總有效率=顯效+有效/總例數[3-4]。

1.4 觀察指標

對比兩組患者的治療總有效率及收縮期腦血流速度,腦血流速度監測指標包括VA(椎動脈)、BA(基底動脈)、MCA(中動脈)。

1.5 統計方法

整理研究數據,核對無誤后輸入SPSS 20.0統計學軟件進行統計學處理,VA、BA以及MCA均為計量資料,以均數±標準差的形式(±s)表示,比較結果行t檢驗;治療總有效率為計數資料,以百分率%的形式表示,比較結果行χ2檢驗;P<0.05為差異有統計學意義。

2 研究結果

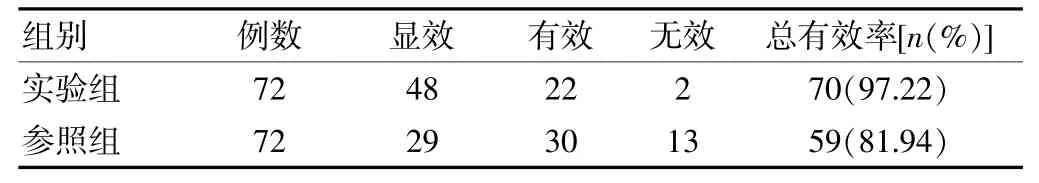

2.1 兩組患者的治療總有效率比較

實驗組與參照組患者的治療總有效率分別為97.22%、81.94%,實驗組對比參照組更高,統計學檢驗結果顯示,組間比較差異有統計學意義(P<0.05);詳細數據見表1。

表1 兩組患者的治療總有效率比較

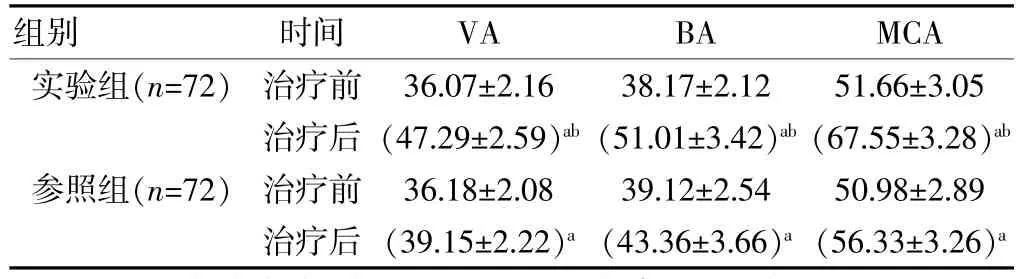

2.2 兩組患者的腦血流量比較

治療前,兩組患者經TCD檢測的VA、BA以及MCA值比較均差異無統計學意義(P>0.05);治療后,實驗組患者的VA、BA以及MCA指標均顯著優于參照組,統計學檢驗結果顯示,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者的腦血流量比較(±s)

表2 兩組患者的腦血流量比較(±s)

注:a表示與治療前比較P<0.05,b表示與參照組比較P<0.05。

組別 時間VA BA MCA實驗組(n=72)參照組(n=72)治療前治療后治療前治療后36.07±2.16(47.29±2.59)ab 36.18±2.08(39.15±2.22)a 38.17±2.12(51.01±3.42)ab 39.12±2.54(43.36±3.66)a 51.66±3.05(67.55±3.28)ab 50.98±2.89(56.33±3.26)a

3 討論

眩暈在古代中醫被稱之為頭眩、眩逆、掉眩以及眩冒等,在現代醫學中常見于高血壓性眩暈、外傷性眩暈、內耳性眩暈以及神經官能眩暈癥等;其病因有多種,如氣郁化火、情志不舒等[5]。該文僅對瘀阻腦絡型眩暈的治療方法及效果進行研究,該類患者多有頭部外傷史,表現出頭昏眼花、頭部刺痛以及失眠等癥狀,舌質可見紫暗或有瘀斑,脈澀或沉弦[6]。瘀阻腦絡型患者主要是由外傷導致腦竅受損、瘀血阻絡,致使患者腦部供血供氧不足,從而出現眩暈癥狀;其治療當以活血化瘀、行氣通經為原則[7]。以往多為患者采用西藥療法,用藥后雖然病情可以得到暫時性緩解,但停藥后易反復發作,因此該院主張為其采取中醫治療法。文中參照組所用的通竅活血湯,具有一定的活血化瘀、通竅通絡之效;但僅憑口服中藥湯劑,對于一些病情復雜者難于獲得理想的治療效果,在此基礎上予以針灸療法對提高療效具有一定幫助。

針灸是我國具有中醫特色的治療法,可通過穴位刺激、經絡傳導作用等,起到增強免疫功能、促使組織修復等作用[8]。對瘀阻腦絡型眩暈患者施以針灸治療,虛則補之、實則瀉之,補瀉療法可起到平衡臟腑、調和陰陽的效果。對于該類患者而言,氣虛不能載血,血行受阻便會出現瘀滯、腦絡受阻、經絡空虛的情況,進而表現出頭疼頭暈感。對患者的合谷穴位進行針補,具有良好補氣行血之效;對三陰交穴位進行針瀉療法,可以到良好的通暢腦絡之效;合谷與三陰交相配,共同發揮益氣通陽、祛瘀通絡的作用。對足三里進行針補療法,可發揮健脾化濁、補中益氣之效;對豐隆、曲池進行針瀉療法,具有顯著的降濁、宣竅通絡作用。水溝穴位是督脈經穴,與手足陽明相會,入腦,為陽脈之海,對其進行針瀉療法可發揮通陽行氣、醒腦開竅之效;以上穴位,予以針灸補瀉療法,共同發揮行血通氣、疏通腦絡之效。瘀阻腦絡型眩暈患者的腦絡疏通后,供血會得到顯著改善,眩暈癥狀會隨之減輕或消失[9]。該次研究中,參照組患者口服中藥湯劑治療,實驗組患者在參照組基礎上加用針灸補瀉法治療,結果顯示:實驗組患者的治療總有效率明顯高于參照組,實驗組患者的VA、BA以及MCA的改善程度對比參照組更加顯著,經統計差異有統計學意義(P<0.05);足以體現針刺補瀉法在瘀阻腦絡型眩暈中的應用效果。

綜上所述,應用針灸補瀉法治療瘀阻腦絡型眩暈,可有效改善患者的腦供血不足癥狀,促使其眩暈癥狀消除或減輕,可將其作為該類患者的首選治療方案。

[1]周艷英,董少龍.加用溫針灸治療椎-基底動脈供血不足性眩暈的療效觀察[J].廣西中醫藥,2013,36(6):18-19.

[2]孔文良.針灸結合中藥治療頸源性眩暈臨床分析[J].亞太傳統醫藥,2016,12(24):127-128.

[3]周明,劉志軍,常崢,等.針灸聯合加味益氣聰明湯治療氣血虧虛型頸性眩暈的臨床觀察[J].湖南中醫藥大學學報,2014,34(3):50-53.

[4]詹倩,陳華德.用關聯規則方法探索眩暈的針灸處方配伍規律[J].上海針灸雜志,2015(5):468-471.

[5]李享,壽依夏,任玉蘭,等.古代不同時期針灸治療眩暈用穴特點的數據挖掘研究[J].中國針灸,2014,34(5):511-515.

[6]潘青花.針灸補瀉法治療瘀阻腦絡型眩暈60例臨床觀察[J].中國保健營養,2016,26(33):400.

[7]李旗,張宇佳,魏旭,等.針灸治療頸源性眩暈臨床選穴規律研究[J].世界科學技術-中醫藥現代化,2014(6):1318-1321.

[8]黃靈慧,鄧士哲,賀思,等.針灸治療后循環缺血性眩暈研究進展[J].針灸臨床雜志,2015(3):73-76.

[9]劉長偉.針灸聯合四物湯加減治療缺血性眩暈30例療效觀察[J].中國保健營養,2016,26(8):276-277.