鈦業老大的愛與愁

本刊記者 張小紅 |文

鈦業老大的愛與愁

本刊記者 張小紅 |文

寶鈦集團有限公司總經理雷讓岐曾在公司內部會議時表示,無論是產業鏈、裝備能力、技術隊伍等因素,還是產量、銷售量,都決定了寶鈦必須做全國老大,才能生存得比較好,否則就可能被淘汰。近日,記者專訪了雷讓岐,希望從行業老大的愛與愁里,管窺整個中國鈦產業未來的前行方向。

始建于1965年的寶鈦集團有限公司(以下簡稱“寶鈦”),目前已經發展成為中國最大的以鈦及鈦合金為主的專業化稀有金屬生產科研基地,是中國鈦及鈦合金國標、國軍標、行標的主要制定者,是中國鈦工業當之無愧的領軍企業。

寶鈦集團有限公司總經理雷讓岐曾在公司內部會議時表示,無論是產業鏈、裝備能力、技術隊伍等因素,還是產量、銷售量,都決定了寶鈦必須做全國老大,才能生存得比較好,否則就可能被淘汰。“我們沒得選。”

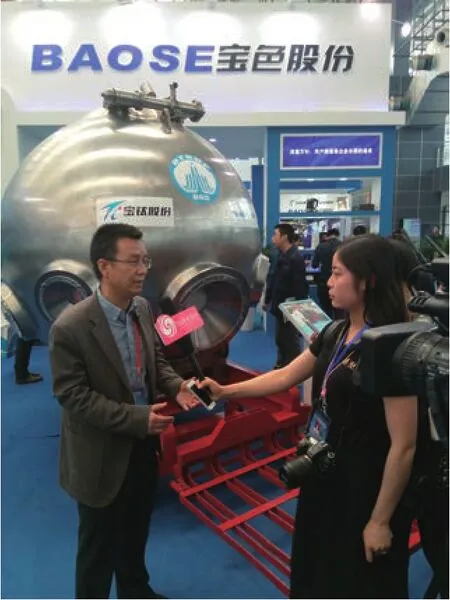

近日,本刊記者專訪了雷讓岐,希望從行業老大的愛與愁里,管窺整個中國鈦產業未來的前行方向。

尖端產品:不管高端低端,適合自己才是終端

一直以來,寶鈦幾乎都在走“高端”路線。它較為人熟知的成果有:得到黨和國家領導人充分肯定和高度評價的4500米TC4載人球殼;成為大型客機C919項目鈦材的首選供應商,同時也是國內唯一合格供應商;航空結構件用Ti-6AL-4V鈦合金大直徑棒材和超塑性成形鈦合金板材等產品,幾乎獨占國內航空航天用鈦材市場……

雷讓岐說:“2017年,寶鈦會繼續加大新產品的研發力度,開發具有自主知識產權的高端產品和核心技術,同時瞄準前沿技術、新興產業需求及產業鏈延伸,開展基礎和應用研究。”

國防、軍用鈦品也是高端產品的一個分支,寶鈦曾經占據其中80%~90%的市場份額,“客觀講,現在我們占6~7成。”對此,雷讓岐表示,只要總量是提高的,占比下降一點對寶鈦的影響不大,“其實能占5成我也滿意,因為個別企業的相對量降低是必然的,產業總是要面臨新的競爭,才會發展得更好。我們應該用正常的心態來面對這個規律和事實。”不過,雷讓岐話鋒一轉,“但也不能讓別人占的比例太大,畢竟我們的品牌在那里。”

對于目前低端產能過剩,很多鈦企一窩蜂往高端發展的現象,雷讓岐也有自己的觀點。他說,任何企業都有自己的優勢和劣勢,在任何階段都不能盲目跟從,如何擴大優勢、降低劣勢才是企業應該永恒追求的。特別是那些人才和競爭力都比較缺乏的企業,根據實際,找到適合自己的發展道路更重要,不管高端低端,關鍵是把產品質量做得更好、成本更低。

民品:中產階級消費群體在崛起,民用鈦品將實現批量生產

無論民用鈦品市場有多火熱,跟航空航天、國防軍工等行業的用鈦量相比,民品市場的用鈦量還是極少的。不過盡管如此,寶鈦也沒有放棄這個市場。據悉,截至2016年11月底,寶鈦集團共簽訂民品鈦鑄件合同642份,實現訂貨量105.17噸,比2015年同期增長16.5%,創歷史新高,實現了逆勢增長。

雷讓岐看好民用鈦品市場,并且預言“在這兩三年內將形成一定的批量生產”。他之所以這么篤定,是因為感受到國家宏觀政策的鼓勵,以及中國中產階級這個消費群體正在崛起。“凡是不銹鋼能做的,鈦為什么不可以?”雷讓岐說。同時,中產階級消費群體的特性也會把民用鈦品帶往中高端方向,“不管是寶鈦,還是其他企業,應該抓住這個方向的機遇。”

雷讓岐也預言:“鈦在民生方面的突破,即它的批量應用,一定會發生在中國。”雷讓岐進一步分析認為,我國鈦市場發展具有“中國特色”,既不會像美國、俄羅斯等國家那樣大規模發展航天軍工鈦合金產品,也不會像日本等國家那樣專注純鈦精細民用產品,中國的鈦材使用將是介于美、俄及日本兩者中間的市場。

標準:制定標準是行業老大的責任

作為行業老大,寶鈦集團是我國鈦材標準的主要制定者。據介紹,凡是國內外鈦合金手冊能查到的牌號,寶鈦都能制造。此外,寶鈦經過多年研發,也有自身的材料,包括瞬時的、高強高壓的、阻燃的,與歐美研制步伐接近。

下一步,寶鈦將在民用鈦品用料標準方面下功夫。這幾年雖然生產民用鈦品的企業很多,但大家其實并無標準可循。“這方面的標準制定,我們肯定要牽頭,這是一份責任。”雷讓岐表示,制定標準需要有足夠的數據支撐,周期偏長,而且還需要一個科研和實驗的團隊,對經費是個考驗,“這讓小企業來做不太現實,而我們則具備這個條件。”

雷讓岐告訴記者,寶鈦集團研究院下一步將加快研究制定鈦在民用生活品方面的準入標準。“主要是用料方面的標準,具體產品方面的標準目前還制定不了,因為門檻太高。相比其他國家,我們制定用料標準是有優勢的,因為大部分的民品用量將在中國,方便獲得更多數據。”

電商:與大品牌合作是降低成本的首選

2016年上半年,寶鈦集團與阿里巴巴電子商務建設團隊合作,于當年8月底成功開通寶鈦阿里巴巴電商平臺,產品網絡營銷正式起航。平臺中推廣銷售產品基本涵蓋了寶鈦集團所有下屬單位的產品體系,從海綿鈦到板、管、棒、帶、絲、箔、環、鍛件、鑄錠、鑄件、復合材及深加工產品,包括鈦材、鋯材、鎳材、特種金屬及其他稀有金屬等幾乎寶鈦集團所有可銷售的產品。

近期,寶鈦正在著手上線一些鈦制的生活用品,比如炊具之類。“從目前的經驗看,在線上推廣生活用品的成本其實非常高,甚至有可能給企業造成負擔。因此,我們比較傾向于跟國際大品牌合作,利用他們的知名度來推廣鈦制品。”

總體而言,雷讓岐對鈦行業表示出“樂觀”,他認為最重要的是各個企業做好自己的專業化產品。隨著市場的優勝劣汰,雷讓岐預計,未來三五年內,整個行業會形成“3~5家主要的海綿鈦廠,3~5家主要的鈦加工材企業,3~5家鈦裝備制造企業”這樣的格局,“整個行業也將逐步穩定下來。”