新疆科技惠農投入效果調查

——以和田地區為例的研究

龔巧莉 新疆財經大學 會計學院

一、引言

科技惠農政策既是國家惠農政策的一部分,又是國家科技政策的一部分,它是黨和政府指導、調節農業科技工作開展的行動指南,是促進農業科技進步、推動農業科技發展、提高農業生產力的制度保障。農業科技投入強度可以表明一個國家或地區對農業科技投入的水平,而農業科技投入水平則是衡量一個國家或地區農業科技實力的關鍵性因素。我國實施“科技富民強縣專項行動計劃”等政策,對農民增收及區域社會協調穩定起到了穩疆、富疆的重要作用。在此背景下,研究新疆財政科技惠農投入對貧困和田地區農民增收的影響,明確新疆財政科技惠農投入的貢獻率,對新疆提高財政科技投入,加快新疆扶貧脫困具有重要的現實意義。

二、基于農戶調查問卷的分析

截止到2015年12月底,和田地區科技富民工作進展順利,全年申請列入國家、自治區科技計劃的各類科技計劃項目59個,到位資金1536萬元。全年共申請專利139項;選派科技特派員535名;共受理各類自治區科技特派員項目90項,項目總經費214.1萬元。和田地區農牧民人均純收入6098元,增長14.9%。其中,林果園藝業收入2160.82元,增長10.6%(園藝增長10.6%、核桃增長13.7%、紅棗增長21.9%、大蕓增長25.8%),占農牧民人均純收入的35.4%。本文為能將近年科技惠農政策實施的投入的總量及產生的效益做好量化分析,專門設計了調查問卷,利用和田地區的大學生放假回家時間以及自治區訪匯聚的駐村工作組人員幫助發放了點差問卷,本次農戶調查問卷實際發放4000份,收回3741份,有效問卷3133份。通過對回收的問卷進行描述性統計分析,揭示了當地科技惠農投入效果的現狀,獲得了科技惠農投入取得的成果。

(一)受訪者與區域科技惠農投入的方式

1.受訪者的基本情況如下:

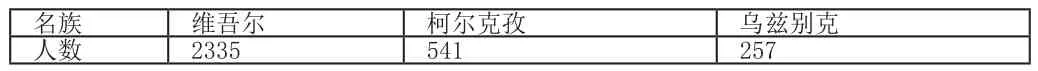

表1 受訪者人數

表2 受訪者受教育程度

2.科技惠農投入的方式

通過調查問卷我們了解到,當地主要實施的科技惠農政策有以下幾個方面:(1)使用農業新品種,(2)推廣農業新技術,(3)科技特派員及科技特派員項目,(4)開展農業就技術培訓,(5)開展農業科普講座,(6)建立農業服務站,(7)推廣使用新型農機設備,(8)科技示范田項目。

(二)調查問卷分析結果

1.使用農業新技術對產量及收入的影響

(1)使用農業新技術對產量影響的分析

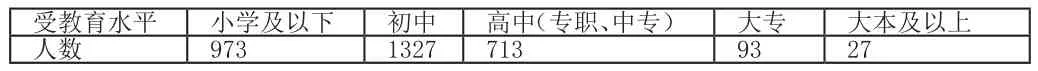

表3 農業新技術使用前后產量對比表

從農戶反饋的信息中我們可以發現,整體趨勢上使用新品種后產量處于差和一般的人數多于使用新技術后的人數;使用新技術后產量處于好,比較好和非常好的農戶比使用新品種后的農戶多。具體來看使用農業新技術后產量為好、比較好和非常好的農戶總數由20%上升到77%,上升了3.8倍,而使用新產品后,這三個狀態下的農戶總數由19%上升到70%,上升了3.7倍。可以說使用新品種和使用新技術帶來的增收效果幾乎相同,新技術稍稍優于新品種。綜合上述分析,我們認為當地政府在今后的工作中要在保持現狀的基礎上繼續加大對科技惠農政策的支持力度,致力于消除更多產量為差和一般的農戶。

(2)使用農業新技術對收入影響的分析

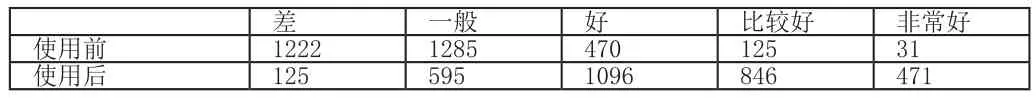

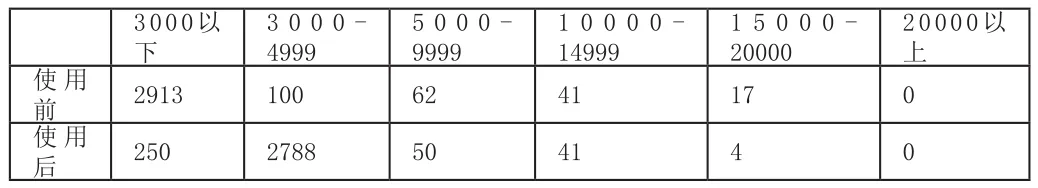

表4 農業新技術推廣前后收入對比

通過上述表4,我們可以得到兩組數據:第一,采用農業新技術后,收入在3000元以下的農戶由2913人下降到250人,收入在3000-4999元的農戶由100人上升到2788人,高收入群的數量基本保持不變;第二,采用農業新技術后,收入在3000元以下的農戶占比從93%下降到8%,收入在3000-4999元的農戶占比從3%上升到89%,高收入人群的占比由4%下降到3%。

這兩組數據表示,農業新技術對農戶收入的影響與農業新品種相似,提高了農戶的收入水平,但是并沒有將農多數戶拉入高收入階層。

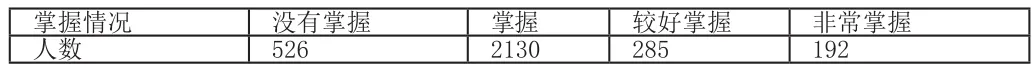

(3)農戶對農業新技術掌握情況的分析

表5 對農業新技術的掌握情況

如圖所示,掌握農業新技術的農戶人數占到總人數的83%(掌握+較好掌握+非常掌握),說明農業新技術在當地得到了有效推廣。但是,仍有17%的農戶沒有掌握農業新技術,說明政策在推廣的過程中也存在一定的問題。同時這17%的農戶,解釋了為什么有一定數量的農戶在使用新技術后依然存在產量和收入沒有增加的問題。

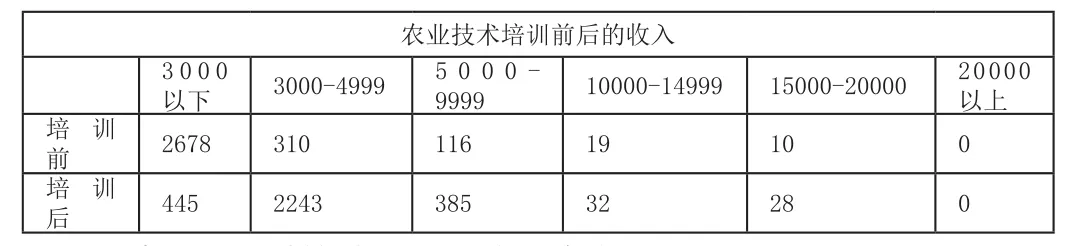

2.開展農業技術培訓和科普講座對農戶收入影響的分析

表6 開展農業技術培訓和科普講座前后收入

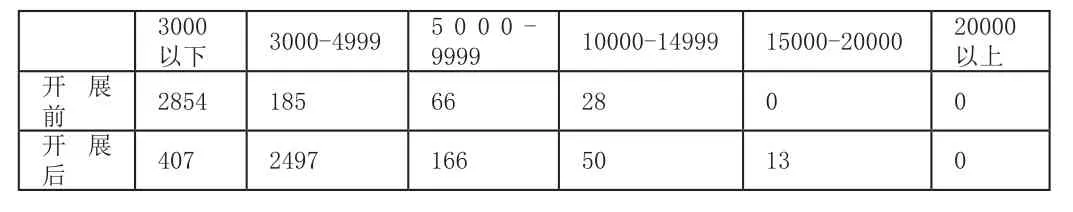

表7 農業科普講座開展前后的收入

根據表6、表7的數據中可以看出,開展農業技術培訓和開展農業科普講座對農戶收入的影響是相同的。兩者都會減少收入低于3000元的農戶數量,增加收入位于3000-4999元的農戶數量。同時兩者都會提升收入位于5000-9999元的農戶數量,帶領更多農戶步入高收入水平。開展農業技術培訓后,收入在3000元以下的農戶占比由85.5%下降到14.2%;開展農業科普講座后,收入在3000元以下的農戶占比由91.09%下降到13%,人數下降了7倍。綜合上述數據,開展農業科普講座對收入低于5000元的農戶,增收效果比較好,而開展農業技術培訓則更有助于農業將收入提高到5000元以上。

3.新型農機設備使用情況分析

表8 新型農機設備的使用情況

從表8中可以看出,除了642人沒有掌握新型農機設備的使用外,剩余2491人都掌握了設備的使用方法。這樣的數據表明,政府推行的此項政策獲得了一定的成效,同時也存在一定問題。此外,也在一定程度上解釋之前為什么有100人在使用新型農機設備后收入沒有增加。

三、基于農戶調查問卷的分析

農業新技術的推廣,農業技術培訓、科普講座的開展,農業服務站的建立,新型農機設備的推廣使用都在農戶增收過程中起到了促進作用。但是我們也應該注意到以下幾個方面的問題:(1)政策實施后仍有少量農戶在產量和收入方面沒有到得提升;(2)政策實施后步入高收入人群的農戶仍然是少數人群;(3)有一定數量的農戶對推廣的技術沒有掌握。這三方面的問題說明當地實施的科技惠農政策存在一定的不足,當地政府需要深入走訪農戶,在排除不可抗拒因素的影響后,找到政策實施不足的癥結,促進科技惠農政策惠及更多的農戶。

四、科技惠農投入的政策建議

(一)增強科技惠農政策的針對性

農民是科技惠農政策的最主要和最直接的受益者,是科技惠農政策好壞的直接承受者。要逐漸改變以往的科技惠農政策由上級政府制定后傳達給下級政府的由上向下的政策供給模式,傾聽農戶的科技需求,使農民的科技需求能夠及時得到上傳,在政策制定以及政策調整過程中能夠更多地滿足農戶對科技的基本需求,提高科技惠農政策的針對性。

(二)培訓農業科技人員,引進農業科技人才

針對科技人才力量薄弱的問題,當地政府應該一方面加大對現有農業科技人員的培訓力度,組織他們學習新技術新方法,更新知識結構;另一方面同時加大優秀人才的引進力度。對于引進的人才,我們可以給予適當經濟和福利補償,刺激新生代科技人才投身南疆發展事業的積極性。

(三)健全科技惠農政策執行的溝通協調機制

各級政府要通過多種途徑多時段地宣傳科技惠農政策,使農民群眾能深入了解這些政策信息。在實踐中可以嘗試建立多平臺的信息溝通渠道和協調模式,合理配置與政策執行相關的各部門的權力職責,融合各部門的資源條件,形成一個覆蓋面廣、強有力的執行體系,強化政策執行過程中的溝通協調,推動科技惠農政策的有效執行。

(四)提升農民文化水平,增強農民對政策的認同感

科技惠農政策是針對農民而存在的,政策的執行效果如何,必然與農民有著不可分割的聯系。我們應該加強對農民的培訓,通過開展文化講堂,科普講座等系列科普活動提升農民文化水平 同時縣鄉村三級政府還需要做好科技惠農政策的宣傳工作,多渠道、多方式進行政策宣講,保證政策講解的淺顯易懂,引導農戶理解、支持政策,增強農戶對政策認同感,營造良好的政策執行環境。

[1]商五一.新時期農業科技投入戰略研究[D].北京:中國農業科學院,2006.

[2]丁晨芳,高明杰.農業科技進步研究綜述[J].科技進步與對策,2007(11).

[3]何琳.廣東農業科技投入與農戶收入的計量分析.Proceedings of Conference on Web Based Business Management(WBM2011)國際會議論文,2011.9.