當代篆刻藝術創作蠡測

——以陳國斌、劉彥湖、曾翔的陶印實踐為例

周松林

傳統詩詞、書法、繪畫、篆刻四絕,較之其他三門,篆刻藝術于現當代的情狀顯得有些“保守”了。五四以后,篆刻創作所受到的沖擊遠遜于詩、書、畫。上世紀二十年代篆刻作為藝術進入上海美專成為“專業”;五六十年代因政治主題的浸入而創作的《養豬印譜》;八十年代篆刻藝術像書法繪畫一樣進入展廳,包括以象形文字、圖形印進行美術化探索,以及“新概念”篆刻等等。這一系列的軌跡,帶有明顯的、迥異于文人流派篆刻發展脈絡的時代特征。雖然,當代的篆刻家引入現當代藝術的一些觀念展開實踐探索,但還是遠不如現當代的詩歌、書法、水墨畫那樣與五四之前的傳統拉開如此之大的距離。

如今的篆刻家雖然失去了原有的傳統語境,但他們生活在一個更容易獲得印學信息的時代。出土資料應接不暇,不管是文字還是所刻材質,數量之大、品類之富,歷代鮮有。而且,包括整個宋已降的文人篆刻藝術,脈絡清晰、材料相對完備地呈現在當代篆刻家及研究者的面前,給當代印學的推進提供了契機。比如當代篆刻家除了延續文人流派鐫刻青田壽山等材質的同時,也開始重拾自古即有的陶瓷材質展開實踐,志在探索出一種不同于傳統流派的創作方式。二〇〇七年舉辦的首屆陶瓷印展,后來山東連續舉辦的幾屆青年陶瓷印展,以及最近舉辦的陶瓷印研究論壇等等探索層出不窮。這些實踐者中,陳國斌、劉彥湖、曾翔三位先生即是代表,他們的創作皆能自成,不僅成果斐然,而且風規迥異、各領風向。

篆刻陶印這種“新的藝術”也很快成了理論研究者們的實驗場。“印學批評”尤其不甘落后,一些學者引入近四五十年以來常見的現當代文藝理論,進行風格創造、情感形式、復古創新等方面的研究。比如面對陶質印材的探索實踐,評論者援引當代藝術中的“材料創新觀念”平移至陶印實踐,認為這種創作是“材料創新”。還有些學者認為篆刻家刻陶印是一種以“復古”為目的的“創新”,原因是他們發現秦漢即有這樣的材質,實踐中常見篆刻家摹擬古璽印章、磚瓦陶器以及流派篆刻等,而且創作出來的作品與流派很不同。

這些批評,很大程度地推進了當代篆刻的藝術實踐探索,可是也存在明顯的觀念理解錯位,例如把篆刻藝術中“材質-印拓”的轉換觀念等同于當代藝術的“材料創新”觀念,再如把“擬古”這一文人篆刻藝術萌生開始就已存在的主要的實踐觀念視為“以創新為目的的復古”。這樣的現象給當代印學批評把脈實踐提出了挑戰。

一、材質之辯:“陶質—印拓”中的賞圖觀念

常論印學于唐宋發生變遷,沙孟海先生認為,其時印學的形成與文人鑒藏書畫藝術關系密切,篆刻以鑒藏印的形式與書畫并行,從而成為藝術。但是,宋代“篆刻家”是否“自篆自刻”,史無記載,所以沙翁只能推斷米芾是第一代篆刻家。至明,易刻材質開始普遍流通,文人才輕松地拎刀鐫刻,表達自己的想法及志趣。這種文人“個人化”的藝術,與隸屬于制度、宗教等語境狀態的古璽印章天壤;亦與金石學家研究印章文字、正經補史迥異。這種不同,皆因文人自如地操作易刻材質,游藝于刀、石(文人自覺地發掘的篆刻材質,包括石質之外的其他材質)之間,而開啟的一種新的傳統藝術。

材質引起的印學變遷,尤其實踐創化,被時下批評者拿來與當代藝術的材料創新觀念比會,認為文人使用軟材質的石頭是“材料創新”,由此推導出當代篆刻家刻陶質亦是主動追求創新。要知道,當代藝術的材料觀念,在立體主義之后,“材料”開始改變其作為載體的角色,成為藝術表現的主體之一,其自身彰顯的魅力逐漸被關注,而材料在表象之外通常還會帶給觀者某種心理暗示,讓其進入想象的廣闊空間。在某些層面而言,陶瓷作為“材料”,給篆刻藝術帶來的想象空間,可能在于刻完之后經火燒制而帶來的無法預判的變異,給人無限遐想,文字變得扭曲舞動,減少了“人工有意的安排”。

可是,自文人篆刻開始,材質如此重要、甚至決定了流派篆刻的命運,但是不是篆刻藝術就以欣賞材質為主呢?答案顯然是否定的。因為當代藝術中的材料創新觀念不會丟棄材料而去“欣賞”“材料”的“攝影”—篆刻藝術則需要另一個重要環節來彰顯價值—賞會印拓。

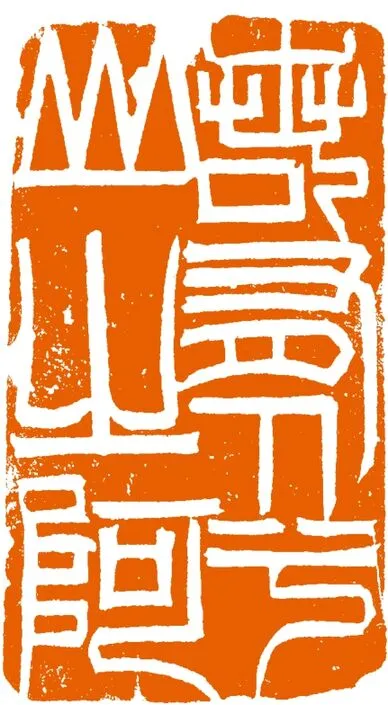

陳國斌 鳳御杯

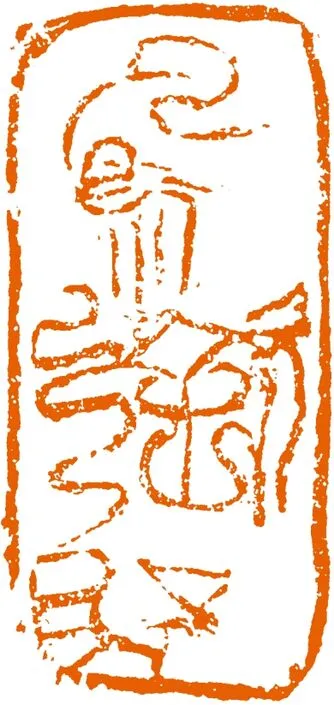

劉彥湖 劉(押)

陳國斌 無悶

劉彥湖 陶隱居

陳國斌 澡雪

劉彥湖 若有人兮山之阿

篆刻家鐫刻完文字,而后蘸朱泥拓出,最后展開欣賞印拓的活動。雖然他們“發明”了一個后來流派篆刻最常見的傳統—“以石擬金”(當然這是一種實踐觀念,后來擴展為擬碑刻等等),即以新發掘的、容易鐫刻的材料摹擬古璽印章(雖有石質,但多為銅),但只需從印拓中讀出材質的效果,而且還得看篆刻家愿不愿起表達材質的“個性”,也就是說,篆刻藝術從某種層面上,是欣賞圖像屬性的“印拓”,而不是欣賞材質。

賞會以及研究“印拓”,不止于篆刻家。恰如前文所論,在宋代,篆刻能夠像書畫一樣得以發展成為“藝術”,按照沙孟海先生的觀點,與書畫鑒藏有關,鑒藏印“附庸”于書畫是印學形成的標志。而不同于鑒藏的另一個面向,即金石學家收輯古璽印章制作成譜—古印章轉化為圖象屬性的印譜,同樣促進了印學研究的形成。宋代的金石考古家收輯古璽印章,像描繪刊刻金石器物那樣把古印的印面及印章的形制描繪刊刻在棗梨木上,而后再拓出,輯成譜。這樣的傳統直到晚近還在使用。也就是說,即便明代出現了“原打”的《顧氏集古印譜》,文人篆刻家所見到的多是印拓(事實上能見到就不錯了),而非古璽印章實物。可以說,自宋代已降,文人多見的其實是圖象屬性的秦漢印拓(不管是原打還是刊刻),他們只是重新“發明”了一個“歷史”、一個新的傳統。篆刻家所謂“宗秦漢”,其實宗的是“印拓”,即在刊刻與印拓之間,或者說在物象與圖象之間建造了自己的那個“傳統”。所以“欣賞印拓”的傳統即可說明,篆刻藝術的“材質-印拓”觀念與當代藝術的材料觀念有著本質的區別。

以上所論印學中的欣賞印拓的觀念,構成了本文分析三位篆刻家探索材質課題的前奏語境,接下來的討論,并非三位篆刻家所刻何種材料,也不針對所刻材料含有何種質地成份,而是通過他們的實踐,來看看材質和印拓轉換中實踐者的審美追求。

歷代學人常詬病印拓傳承對印學發展中的缺陷,劉彥湖先生也認識到了這一問題,他說:“以往的印學史,基本上是依據印譜傳拓所呈現的風格史的敘述。對于與印章材質有關的一系列問題都缺乏應有的關注。或者說立論的基礎,憑借的是一張張薄薄的拓片,就像只看到了龍蛇之蛻而沒有很好的關注龍蛇之變,就更不要說把握了真龍真蛇了。……對古典印章的原作進行全方位的周密而耐心細致的考察與研究……豐富多樣的制作技法:鑄造的、雕刻的、錐鑿的、焊接的、蟠條的……跟工具材料發生著密切的關系。”(《安敞廬陶印札記》)

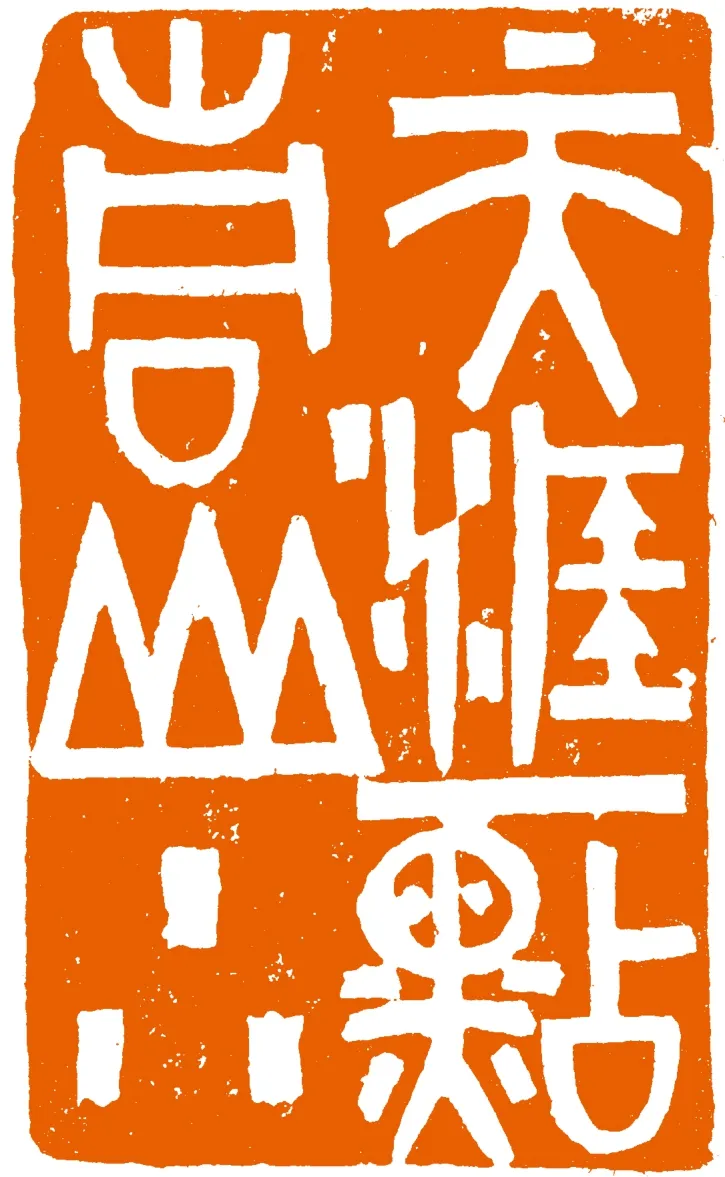

曾翔 樂平君印

曾翔 木木堂遇雨

曾翔 大吉大利

關于劉先生所言,還有一個前提不得不贅述。當代印學資料大量出土,印刷品放大古璽印章的質地,尤其新出土的古印中鑿刻的痕跡在高清放大的圖像中極為清楚,這是傳統流派篆刻家無法預見的,也促使當代印學家及創作者不得不反思之前一直欣賞印拓的經驗。

從印拓中讀出不同的材質、不同的刀法,對有長期實踐經驗的篆刻家而言并不難。而且古代磚瓦陶器、青銅器、碑版、棗梨木等等材質的刻畫文字的出土,常常會帶來篆刻家新風貌的出現,他們都能把體驗呈現在印拓之上。王獻唐先生論《治印家之仿古》(《五等精舍印話》),自宋至清是一個不斷宗得“真秦漢”的過程。元明時雖然印人高談秦漢,但真秦漢實物所見無幾,更別說秦漢印章的真面目了,宗秦漢其實是枉然。直到乾隆以后,才出現摹古秦漢印者,在王獻唐先生看來,皆是金石學并進,自然至此。近年來出土印章資料以及這些資料的影像呈現方式,被劉先生敏銳地捕捉到了。而且劉先生將“鑿刻”“吉金”的篆刻理念不斷向前追溯,他論新出土古璽印章的鑿刻問題時,強調王獻唐先生關于秦漢古印“鑿刻”的觀點,而篆刻實踐中,他又對吉金鑿刻的金屬味敏感至極,這也是自黃穆甫(黃氏于廣雅書局見到吳大澂所藏吉金器物實物甚多)之后,鮮有從秦漢吉金觀念中進一步深入探究的篆刻家。

劉彥湖先生的這批作品呈現的“金屬感”在某一層面來說,可視為對“以石擬金”觀念的延續,只是“石”換成了黑陶。雖然黑陶經火之后比同等材質的陶泥堅硬不少,但表達削金之感,較之青田石等還是差別很大。“學在吉金”(李尹桑),除卻彰示穆父使用文字功夫,另一重點就是其用刀。黃氏用刀初學流派各家,尤其上心讓翁,與吳昌碩同。穆甫后來與金石器物學家交游,尤其于廣雅書局所見器物鑿刻“真面目”,風貌確立,用刀直入深刻。若是按王獻唐先生的說法,自黃小松、桂未谷、王石經、黃佐臣至黃穆甫,這是一個“宗秦漢”的脈絡,完全不同于浙派。劉彥湖先生的實踐若沿此路徑闡發,其貢獻亦不可忽視。按其說,陶為吉金器物之母范,乃鑄金之始。陶鑄銅印坯,工匠鑿刻后,使用于封泥,這本是印章起初狀。也就是說,劉先生追討刀筆的轉化更勝一步。劉先生刻黑陶,大刀深刻,他將“削泥”的過程也拍攝下來,以影像的方式與陶印及印拓同時展出,目的是顯而易見的。

較之劉彥湖先生,同樣是上溯傳統,陳國斌先生的體驗則完全不同,他對刻畫磚陶頗有感觸:“磚陶一類的刻劃痕跡,有一種迷人的暖和感,刻完這批陶印之后,我更加相信這種內在的感受。篆刻應該是一種活力。它源自在泥土、金石上的勞作,具有生命意味的線條與符號,記錄人的內心世界,因此,這九十方印拓也算是我近來對篆刻傳統的一種體驗吧。”(《印陶一廬·自序》)

陳先生認為陶文刻畫有活力、容易接近,是體驗傳統的路徑。如果說,在形制上劉彥湖先生延續了“印章-篆刻”的傳統,那么陳國斌先生顯然是要跳出這個“界限”。傳統的流派篆刻并非絕對不變的程式,可是“印外求印”的觀念,也很難概括陳先生的蹤跡,因為他上溯古代磚陶刻畫文字,尤其那些不完整的刻畫。其作刻劃的時候不論刻刀,木刀、手術刀、剪刀、美工刀等等,皆能用在創作中,筆畫刻劃得深淺不一、粗細不等,有時極為凌亂、又故意排列整齊甚至毫無變化。石質無法實現淋漓的刻劃,陶泥則不然,未燒制時松軟的質地更容易表達揮刀的情緒,文字刻劃得蒼茫野逸之趣油然而生。

印學的傳統從“印宗秦漢”最后到“印外求印”,除卻文字使用不再受約束,還包括古代使用過的各種材質的復蘇。陶質并非今天的新發明,秦漢即有,宋元也用,既不同于青田、壽山等文人篆刻家所用的石質,而且使用方法也有別于文人雅玩的器物。文人流派很少使用,直到現代的藝術家才開始創作陶瓷印章,把古代的陶瓷材質納入到探索中。刻畫磚瓦陶器等等,與篆刻藝術的關系,恰恰是中國印學傳統與域外印章的區別所在。就現今出土所見中亞、北非以及歐美的印章來看,多是押模,中國古代陶押及封泥也有這種觀念。但秦漢印章多數印章為銅質、鑿刻。后來將文字、摹印以及書法的用筆觀念納入到篆刻,成為流派篆刻的“書法-刻畫”美學批評的主要論點,像陳國斌先生這樣的實踐顯然具有傳統的刀筆觀念,但不局限于追摹“印章”的方式。

曾翔先生不好以陶擬金、擬石,而主張體現陶質本身的特點。他曾說:“將陶瓷這種材質刻得跟石頭或者金器上的一樣,有什么意義呢?我覺得還是要因材篆刻,材質一定需要考慮的,什么樣的材質會出來什么樣的語言。對媒材的研究不夠,是當代陶瓷印的問題。比如說湖南的滑石印,它那種輕率自由的線條也只有滑石這種材質才能出來,如果把滑石印刻成青田一樣,那肯定不行。所以媒材需要研究,要怎么樣凸顯出材質的魅力?……要放在當下來看,篆刻確確實實還有大的空間。當代篆刻已經遠遠超越了以往,那種相對單一的模式在今天已經大大地打破了。”

流派篆刻“單一的模式”,常常于流派篆刻內部呈現出頹狀,或囿于流派家法,為某一風格面貌障目。“以石擬金”的狀態,歷經了幾百年,直到今天好像鮮有篆刻家對“石質”反抗。曾翔先生極力主張陶印作品要體現陶質的特點,而非像市面上那樣把陶印刻成石印。曾先生的作品渾然蒼茫,甚至不辨朱與白,這顯然是其有意為之,當燒制完工之后,印拓即能呈現很多不可控的效果。

顯然,三家作者都對創作陶印有著自己的認識和思考,但是,我們很難通過印拓判定他們是否有意追求“窯變”的“非人為”的效果,那么,至于這個效果在他們的創作中占有多大的比重,也就不再重要。不過相同的是,他們都會創作一些規格之大遠遠超出流派篆刻作品的陶印。

古代印章的規格并非一成不變,隋唐發生過一次變遷,印面變大隨之印文變遷。后來文人流派篆刻也出現過大的石質作品,但鮮有超過10cm者。印面變大帶來的課題并不易解決,像唐宋印章那樣屈曲盤繞,陶質顯然達不到蟠條的效果。文人刻青田、壽山等軟質的石材,一開始并未遇到印面擴大這一課題。后來明清文人書法、繪畫的尺寸變大,作者鈐蓋姓名印,不得不使用大尺寸的私人印章,但是這種使用情況,和專門的陶瓷印章擴大尺寸進行創作有著很大的區別。陶質印材的尺寸的擴大,遠超文人流派篆刻的尺寸,面對這樣的“空間”,當代篆刻家顯然有著迥異于流派篆刻家的審美需求及體驗。

十年前陳國斌先生所刻的陶印作品,印面之大在當時而言,已經出乎常規。面對大印面,其經營位置似繪畫法。如“列子御風”,10cm左右,若是沒有釋文,讀者極難辨識,完全是筆畫的疏密聚散,“疏可走馬,密不透風”。“列”字的左上筆畫聚集,但還不夠密,于是用殘破的辦法,模糊掉筆畫之間的留紅,使這“一片筆畫”形成塊面狀,而且沖出邊框。正因為如此,“御”與“列”之形成動聯關系,“卸”部極度縮小,“彳”又極度夸張,整個字成強烈的縱勢。而“風”字極度壓縮在左下角很小的位置里面。觀察整方印章,左上疏朗的部分與右邊疏朗的部分呼應,中上部分的密集一直延續到左下角。疏朗、密集,形成強烈的對比,文字的可讀性幾盡消失,僅僅給人一種渾然的畫面感,不可名狀。

劉彥湖先生近年所刻黑陶,其思考多源于筆畫與筆畫、筆畫與文字、文字與文字形成的整個的結構體。在劉先生看來,筆畫、文字是共存關系,所以他強調一個概念—“疆理”。他引徐上達的話說:“疆乃大界,理為小條。很簡單,也很厲害,一下子就超越了什么篆法、刀法、章法之類的法障,直指本心了。大界就是疆界、格局、區劃,是由大到小,由外而內的;小條,就是條理,條脈,就是理路……就是內在的秩序……變化萬端……井然有序……是轉關接竅,通前達后,顧盼有情,委曲有致的。是分肌劈理,層層深入……,大到分星分野,天下九州,井田制度,乃至國家城池。中到園囿庭院,堂廡宮室。小到畫幅棋盤,掌上方寸,無不如此。乃疆乃理,圓融自足,于是方寸之地的印章就在這個意義上同流于天地了。”這種強調文字、字內空間的秩序,其實與自宋至清文人篆刻追求的理想無異,尤其對“道”上下一貫的特殊追求有著共通的審美體驗。就劉先生的作品而言,如“安敞廬”,10cm左右,文字的造形設計、位置經營猶如建筑。筆畫分割出來的空間近乎概念形,文字之間焊接穿插,使印面穩固。就漢字生成的“形”與“勢”而言,整個的章法險絕,筆畫順逆出乎尋常,而又秩序井然。

與陳國斌、劉彥湖二位先生不同的是,為了區別常規的石質印章,曾翔先生的作品多是不規則形,外緣是圓轉的邊界,混沌不清,容易打破觀者的視覺慣性。為了適應渾圓輪廓,印章文字也隨之變形,盡管很多文字直接使用漢印的“填篆法”。例如“樂平君印”,四字全取方勢,猶如漢印,但是文字整個的外輪廓和邊框成統一的圓勢。“大宜子孫”上面的“大”字即與邊框形成呼應,順勢而下。幾方印章所刻文字的筆畫多有焊鑄感,但與古銅印有也有差別。腐蝕的古印筆畫漫爛不顯,而曾先生有些作品筆畫卻清澈通透,只是筆畫邊緣或留紅處斑駁模糊,與筆畫渾然不可分,亦是師法磚瓦陶文的“拓片”文字的模糊感。

從三位作者的對擴大化的印面空間的處理方式,以及他們對文字結構的轉移變化,顯然不僅僅是為了表達材質本身的不同為目的。當代藝術重視材料創新,觀者可以直接視覺看到材料的貢獻及意義,而欣賞印拓卻完全不同。所以,我們可以清楚的看到,篆刻藝術材質轉換觀念與當代藝術中的材料觀念有著天壤之別。

二、“偏師取勝”與“知識主義”

在整個文人流派篆刻中,青田壽山等一直是主要材質,雖然刻陶印近年興起,但還無力撼動青田、壽山等材質的地位。也正因此,常有人說刻陶瓷印章是“偏師取勝”,是前衛篆刻家為了突破流派篆刻的傳統而創新,不是正途。刻陶印被視為“偏師取勝”,事實上,這在某些程度則是遭遇的審美方面的批評。在流派篆刻發展的歷程中,流派家的鐫刻方法不合乎古印法、使字“不嚴謹”,有些“知識主義”傾向的批評認為,這都屬于“偏師取勝”,當他們無法解釋篆刻家的這一目的時,又將流派家這樣的實踐方法歸為藝術就得“創新”。

李零先生論文人篆刻的“偏師取勝”,其《鑠古鑄今》以“復古”談考古美術,認為篆刻家擬古是“復古”。但李先生認為這種復古是假的,因為流派篆刻家始終在突破前代而創新。李先生發現篆刻家創新的兩種辦法:“一種是參糅眾體,學碑版,學封泥,學磚瓦,學泉布,甚至博採甲骨、彝銘和簡帛,開拓資源。”“一種是學鑿印急就之勢,求粗獷雄健之美,如以吳昌碩、齊白石為代表,‘不拘古人繩墨’大刀闊斧,號曰‘猛利’的一派。”在李先生看來,前者“東拼西湊,風格不協調;學養不足,坐貽不識字之議:特別是千人一面,越追摹古物,越難免重復。”后者相反,“思異軍突起,以偏師取勝,但刻意求變,變得過分,則流于怪誕,失去篆刻審美的基本前提,效之者,張牙舞爪,劍拔弩張,難免令人厭惡。”最終,流派篆刻家掙扎于“不今不古、不巧不拙之間”。

曾翔 安樂廣大

關于文字的使用,李先生所論無誤,他不僅看清傳統流派篆刻的問題所在,更語中當代篆刻的境況,例如本文舉例的三位篆刻家即延續了文人篆刻以來用字“不規范”的傳統。

陳國斌先生所刻“澡雪”,“澡”字左邊僅僅剩下三條縱勢的豎畫“符號”,甚至會讓讀者誤解三條白色的豎畫為“水”旁。至少在古印章文字中很難找到這種用法,印外文字中也顯得格格不入,但是整個印面章法上,“雪”字外部輪廓極度夸張,呈環抱形勢,與“澡”開合相向。而且陳先生所刻內容帶有“水”字旁文字的作品,“醉里秋波”的“波”字,“枕石漱流”的“漱流”二字,都是用三條豎筆畫代替。“月淺燈深”,“淺”與“深”的“水”一個變為三條短橫線,一個變為三個點。“逃禪煮石”的“逃”字,“辶”變成了行草書的寫法。

曾翔 肖形

曾翔先生的“木木堂遇雨”,“雨”字與陳先生所刻“雪”字上的“雨”同理。第一個“木”字的豎畫直接與第二個“木”、“堂”上面的短豎直接連通。而“堂”字上面的兩個斜畫,與第二個“木”字的撇捺直接共用。這樣的辦法在古人出現過,類似簡化。而“木木堂”三之粘連在一起,好似一個字。“堂”字的內部結構,視覺上亦有互換之感。“大宜子孫”這件作品的用字使用了同樣的處理手法,“宜”字的“宀”直接借用“大”字的下半部分。而“子孫”二字則是直接從古璽印章中,甚至古磚瓦陶文、銅鏡銘文等等借用過來。

劉彥湖先生的“三百六十旁門皆有正果”,“百”字出于周晚期“晉侯蘇鐘”、“宗周鐘積古”等吉金。再如“右軍大醉舞蒸豪”這件作品,整方印章的氣象近乎漢印,但是“舞”、“豪”二字顯然不是漢印章法。“黃竹園”這件作品也似漢印章法,“黃”、“園”二字則化小篆,且有隸化,“竹”字的兩條豎畫都加了短橫,屬于戰國時期的用法,所以,一方印里的文字卻不是同一時代。

劉彥湖 天涯一點青山小

劉彥湖 黃竹園

如果按照李先生的說法,這三位作者的用字顯然太過隨意,在史學或文字學的研究者來看,是“叛經離道”,刻漢印得用漢印文字才對,怎么能將各時代文字夾雜在一方印章中使用呢?但文人流派家的時代并非秦漢,從使用文字的數量上講,仿一方漢印,漢印文字不夠用只能拿其他字來拼湊,而且印化的方法各有不同。

李零先生論“偏師取勝”,其實源于晚近金石器物學者,吳大澂、馬衡等即對吳昌碩有過的這樣的評述。馬先生說:“吳昌碩曾入吳大澂幕……寫《石鼓文》……阮元及張燕昌之復刻本耳。吳氏又或與趙宦光草篆之說,思欲以偏師制勝,雖寫《石鼓》而與《石鼓》不似。……其刻印亦取偏師,正如其字。且于刻成之后,錐鑿邊緣,以殘破為古拙。程瑤田曰:‘自以為秦、漢鑄鑿之遺,而不知其所遵守者,乃土花侵蝕壞爛之剩馀。’”且不論吳氏的草篆之思,就臨石鼓文而言,缶翁顯然不欲同考古者那樣描摹金石器物上的文字,他刻印亦是不愿描摹印章文字。師法“破爛”,也被視為“偏師取勝”,流派篆刻家丁敬就以“以殘破為古拙”,刻完印“必置櫝中,令童子盡日搖之”。雖然具體的處理手法不同,但三位先生刻陶印“偏師取勝”顯然也繼承了流派篆刻的傳統。他們除了師法古璽印章的風蝕剝落之舊氣,還以殘缺、損壞的磚瓦陶器趣味為好。而對這樣的創作,自文人流派篆刻產生開始就沒停止。明代批評者不鮮,屠隆:“以漢篆刀筆自負,將字畫殘缺,刻損邊旁,謂之古意。……而竊其傷損形似,可發大噱。”方以智:“故作爛碎漫滅,遂為秦、漢耶?”黃寓生:“以臆為古,與以拙為巧,淺為樸,殘破其刀法,而色取于古人,此何異優孟衣冠,而壽陵馀子之步也。”

不好“偏師取勝”者的審美是怎樣的呢?羅振玉先生推舉摹古者王石經:“迄乎晚近,濰之王石經,粵之何伯瑜,又得秦漢古銅印的撥蠟法,能仿效古官、私璽,精雅淵穆,啟前人(其實就是李零先生說的流派篆刻家)已失之途徑,至是刻印之術三變,觀止矣。”羅氏認為王石經得古人撥蠟法,能啟前人已失之途徑。吳大澂還專門委托陳介祺購買王石經的印章:“西泉先生刻印至佳,為近代所罕見。苦于遠道無由寄石,敬求代購青田或壽山石印二方,請西泉先生賜鐫‘愙鼎齋古金文’六字,或仿漢白文或仿鐘鼎文,或作古吉金,乞酌之。一刻‘恒軒藏石’,即于銷拓中代送潤筆為感。石之大小不拘,倘得尊者邊款數字尤幸。”“仿漢白文”、“仿鐘鼎文”、“作古吉金”顯然是吳大澂所好。陳介褀說:“今之好古者皆喜新好奇,喜新則反常,好奇則背正,而識見遠于古矣。西泉作印,于篆文刀法必求之古。若無甚新奇者,而不知其無一近時人習也。” 在陳氏看來,王西泉沒有流派家的習氣,篆文、刀法必求之古人。

從羅振玉、吳大澂、陳介褀等學人對王石經的評論可以看出,他們審美與其學術本色有著極大的關系,不僅偏向于“知識主義”的,還傾向于“復古”(以秦漢古印為評價時人篆刻的標尺),顯然不太欣賞篆刻家的“臆造”。在他們看來同樣是“仿古”,王石經遠勝流派家吳昌碩等。

三、風格創新的敘事

黃惇先生在論明代流派篆刻形成時說:“社會意識形態正在發生著深刻的變化。隨著當時資本主義萌芽的出現,帶有資產階級民主主義色彩的思想正在產生。……文人們追求個性解放使得文藝界十分活躍。……文學藝術界建筑在個性自由、個性解放基礎上的美學理論,也在印論中表現出來。”(《中國古代印論史》) 印學界論述明代篆刻藝術發展背景常類此論,這種引用社會思想史研究成果極大地推動了印學研究,但也面臨著新的問題,過于籠統宏大的敘述方式,往往把篆刻家的實踐視為某種史學觀念的理所當然的附屬。這樣宏大的論述真的能夠說明流派篆刻的鼻祖文彭就是為了創新嗎?據研究者的個案考察,文彭不管是其家學,還是其詩、文、書、畫,乃至與“復古派”的交游,都無法推出其主張“自由創新”的立場,所以,很難說流派篆刻的產生是“資本主義萌芽”、“個性解放”所致。

同上,現今印學界有將流派、風格視為同一類概念的傾向,一個流派就等同于一種風格,也就是說,在他們看來流派家的創作就是為了創造某一風格而展開實踐的。韓天衡先生《中國篆刻流派創新史》一書,即將流派篆刻發展史視為“推陳出新”的創新史,建構五百年來篆刻流派發展史的框架。還有論者認為:“在篆刻創作方面廣泛借鑒其它門類的藝術形式,對材料的選擇使用、技法層面上的嘗試創新、創作思路觀念的延伸拓展……大膽創新,如齊白石先生所言‘膽敢獨造’,那是否會催生新風格,新流派呢?”(姚偉榮《淺論陶瓷印研究與創作》)

風格敘事用于比較固定的古典印學,顯然更加奏效,若完全能論述陳國斌、劉彥湖、曾翔三位先生,顯然不會得出李零先生這樣的觀點。這三位作者的實踐探索,也已經不再像秦漢印、傳統流派篆刻家(作品成熟期)那樣固定在一個一成不變的“風格”中,而他們更像做課題一樣,當看到新出土資料,有了靈感,立即做出一批作品,改日得到一些新資料,又做出一批作品。但要注意的是,在如今的整個印壇,這三位作者并不是多數。多數的篆刻家其實還在延續著傳統流派篆刻的風貌,而且常有佳作誕生,盡管傳統的語境已經變革。

時下風氣里的某種潛在意識中,一個流派即為一種風格,一種流派的出現就意味著風格創新,創新即意味著不同,也就是說“風格”被簡單地描述成為“區別”,甚至“區隔”、“界限”。一個風格的產生即是一種價值,以及被我們要求背后應該存在的這種價值的文化或歷史,也就意味著實踐者具有了代表時代的意義。這即是當代印學界最為普遍的認識。

然而“風格”的敘事也只不過二三百多年的歷史,被用以篆刻藝術研究也不過半個世紀,也就是說傳統篆刻幾百年發展到今天,本可能有的諸多面向的“敘事”,被“風格論”獨攬了。陳國斌、劉彥湖、曾翔三位先生的實踐如此迥異,是不是各有各的“風格”?他們分別是什么風格呢?那么,是不是因為他們使用了基本一致的新材料就可以稱之“現代派”呢?顯然這樣的歸類過于簡單粗陋,可事實上這種意識卻普遍存在。相反,自流派篆刻產生,實踐者都不斷強調“擬古”,他們常把“擬某某”刻在邊款上。就今天的篆刻家的實踐,擬、摹、仿不但沒有消失,而且摹擬流派家以及古璽印章等創作方式還很常見。

篆刻家在長時間里所處的狀態,及這些境況中卓有成效地訓練、修養乃至其作品與其生活、讀者的關系往往被忽略,“風格”卻成為最好的“品質”。陳國斌先生早期在流派篆刻脈絡里的實踐是成功的,尤其是對浙派的追討。在后來的深入中,通過對流派篆刻、古璽印章,尤其是滑石印的深入解讀、觀念性臨摹等,對當代篆刻實踐的推進產生了重要影響。當我們把陳先生的這一批陶印作品歸為一種風格,好像它就具備了某些探索價值或某種風格的意義,可他們只是把“風格”簡單視為一種不同于其他“樣式”的“樣式”,很短的時間之內,陳先生所刻的作品又變成了另一種模樣,難道可以說前面的風格已經死亡?例如,就“篆”、“刻”兩項,如今不管是職業篆刻家還是研究者鮮有跳脫流派的觀念,所以,當我們看到陳國斌、劉彥湖、曾翔三位先生的作品時,他們的很多創作方式,包括對古代文字資料的使用,總會讓你覺得浙派、皖派的觀念依然在流傳,古璽秦漢印也不過時,因為他們的作品都深藏著追擬古人的痕跡。

當代的篆刻藝術批評過于強調篆刻家的風格創造,卻鮮有針對“擬古”這一文人篆刻藝術經久不衰的觀念展開深討,即便有,也只是借用時下比較流行的美術史常論的“復古”概念,認為“復古是為了創新”。在大多篆刻家的審美中“古意”很重要,但他們的目的往往被一些研究者視為“創新”,或者認為這是“復古”。可見,“我們這一代,生來就已達到了一種關于談論藝術創造性的程度,并且將它與藝術家和創造者的概念連貫在一起,他們顯然在我們心目中的狀態就仿佛是分不開的模樣。只需要將早期的情形加以考察,我們變得相信,以往的情形與當今大異其趣,這些概念是近代才關聯在一起的。” (Wladyslaw Tatarkiewicz《西方六大美學觀念史》)

我們再回到本文開始的討論,即篆刻藝術較詩、書、畫于當代的情狀相對“保守”了不少,今天的篆刻家,比如陳國斌、劉彥湖、曾翔為代表的三位作者展開的陶瓷印章的實踐探索,顯然不滿足當代篆刻藝術過于“因襲前代”“樣式”的現狀。

可是,我們會發現,篆刻藝術有著一些極為“頑固”的特性:對于篆刻的實踐而言,“篆”(從文字使用的大概念上來說,可包括隸、楷、行草等其他漢字書體)與“刻”(包括運用古代刻畫文字的方法)兩項都難與現當代其他藝術相互通。這是其一,也是根本。其二,自文人參與印學以來,使用和欣賞篆刻藝術者多集中在文人書畫圈,不管是鑒藏還是史學研究,都形成了不同的審美取向。另外,從印章轉變成文人賞玩的篆刻藝術,其中刀筆觀念與域外印章滾押很不同,而且這種轉化也只存在于能夠識讀漢字的文化里,域外卻鮮有這種觀念。等等這些特性,從某種程度說明,篆刻藝術的傳承及發展的空間呈現出一定的封閉性。

至少在篆刻界的潛在認識里,陳國斌、劉彥湖、曾翔三位先生已然被視為“前衛”的代表,而這樣的分類方式,源于一個視為“傳統”的“樣式”—浙派、皖派、海派、黟山派、齊派等等—吊詭的是,這些傳統的流派篆刻家,被吳大澂、陳介褀等舊式的器物學家及李零等新式“史學”家視為“偏師取勝”者。那么,三位作者的陶瓷印章的創作給我們的啟示是什么呢?首先,從當代篆刻藝術的實踐而言,我們應該從一個一成不變的概念中跳脫,材質在篆刻藝術的發展歷程中很重要,扮演著“變革者”的角色,但其與當代藝術材料觀念根本不同。第二,從當代篆刻藝術的批評而論,“風格”是當代篆刻藝術最主要的敘事方式,雖然它只有短短二三百年的歷史傳統,但于古典印學研究時,顯然要比當代篆刻批評要奏效的多。當今印學界的普遍認識里,“風格”成為一種簡單地樣式樣貌區分,進而養成了為區別而區別,幾成習氣,大家都爭先恐后地進行創新,最后卻發現沒有誰最新。所以,我們似乎可以認定,篆刻藝術中的審美是由不同的篆刻家的個人體驗及歷史慣性組成的一個復雜多維的共同體,而非單個面向就能厘清流派篆刻的脈絡、預判當代篆刻的走向。

陳國斌 廢畫三千

陳國斌 金石壽

陳國斌 廢畫三千

陳國斌 列子御風

劉彥湖 安敞廬

劉彥湖 三百六十旁門皆有正果

曾翔 行實止璽

曾翔 懷仁者壽

劉彥湖 右軍大醉舞蒸毫