談談張目達的創作

沃興華

現在講批評實在太難了,也很有壓力。但是,我認為需要兩種態度。

第一,關于批評者的態度問題。我覺得批評都是很主觀的,我批評的其實不是客觀的作品,是這件作品的印象,它反映到我的感覺里,經過一番篩選,已經有所變形。而且我在批評時,把這種印象用語言表述出來,經過了一番轉換,在這種變形和轉換中,客觀作品的信息不可避免的會有所滲漏和改變。所以我的批評歸根到底是在講我的話,在發表我的意見,里面帶有很大程度的主觀性。即使我再強調要客觀要客觀,都不可避免地會打上自己的烙印。明白這一點,為了避免過于主觀、自說自話,盡量要有一種同情的理解,即使我看不慣這件作品,也要堅持這個原則。他為什么這樣寫,一定有他的道理,我一定要盡量站在作者的立場上,想想他為什么這么寫?他寫這件作品是要表達什么?在此基礎上再來講他的這個想法和他的表現之間是不是合拍,有沒有差距,有沒有另外的可能性?總之無論贊揚還是批評,都要具體分析,好在什么地方,不好在什么地方,不要像現在社會上一般流行的批評,既簡單,又粗暴。打個比方,看到顏真卿的書法,就說不夠清秀。這對嗎?對的,但顏真卿根本就不想追求清秀,你跟他講清秀,就缺少同情的理解。同樣的道理,講董其昌的書法不夠雄強,董其昌根本就不追求雄強,這樣的批評其實是風馬牛不相及的。我希望自己的批評不要這樣。

第二,關于被批評者的態度問題。我覺得別人的批評不要全聽,為什么?前面說了,批評有很大的主觀性,就像我們看到的法書刻帖一樣,經過翻刻和拓印,每一道工序都有走樣,因此它不是以事實為依據的法律判決書,不是非要執行不可的。但是,也不要不聽。每個人都不能脫離自己,都被局限在自己的性情、閱歷和知識的牢獄里面,很難跳出來。外人的批評從另外一個角度觀察你的書法,提出新的思路,可以打破這種局限性,無論對你的思考還是創作都是極其寶貴的,應當重視。既不能全聽,又不能不聽,到底怎么辦?一句話“他人有心,予忖度之”,你自己要思忖,要度量,要經過自己的分析和判斷。就像西方啟蒙學者講的理性法庭,每個人在自己的頭腦里面都要建立起這樣的法庭,來審判這個東西我能不能接受。康德講什么叫啟蒙?“要敢于認知,要遵從自己的理解力。”啟蒙的格言就是遵從自己的理解力。中國古代王陽明也講過一句話,比啟蒙的解釋還要徹底。他說“夫學貴得之于心,求之于心而非也。雖其言之出于孔子,不敢以為是也。而況其未及孔子者乎?求之于心而是也,雖然其言出于庸常,不敢以為非也,而況其未及孔子者乎?”王陽明所講的“學貴心得”,與西方的啟蒙思想相同。明代有一個理學家,每天在讀書之前都要拍拍自己的胸膛,問一問“主人公在否?”我的心在不在?我絕對不被別人牽著鼻子走。要經過自己的理性或者叫做心的審判,在聽與不聽之間做一個正確的判斷。

批評者和被批評者如果都抱著這樣的態度,“批評”就會成功。佛經常說“如是我聞”,下文都是我聽來的,都是我悟到的。佛經在結束時常說,“皆大歡喜,信受奉行”。希望讀者能夠以一種平常心來正確對待我的批評,對錯與否,經過一番思考之后“皆大歡喜”。

選擇張目達作為我要批評的作者,我是有考量的,為什么?有爭議!我非常期待爭議,我是求異的。批評的目的不是最后批評者和被批評者達成共同的認識,這是不可能的,也沒有必要。批評是為了碰撞,碰撞當中互相生發,然后再互相深化,最后讓自己的觀點更加成熟、全面,把作品做的更好。我覺得這是批評的目的。

張目達很年輕,他的作品在表現形式上激進、前衛。這跟年齡有關系,年輕人的“狂”反映出叛逆精神,是合理的。“狂者進取”,懷疑一切,批判一切,否定一切,不僅合理,而且是應該的。否則的話少年老成,春行秋令,季節錯了,不符合規律。

我贊賞張目達的創作狀態,因此也會想起自己。我現在已經六十出頭了,古人講,六十稱翁。古代人講衰年變法,都是四十多歲,我現在已經過了衰年變法的年齡了。老年人最大的資本就是看得多,想得多,經驗豐富,手段靈活。這種資本可以從兩個方面來說,一方面想到事情的復雜性,理解越來越深刻了,反映在作品上面肯定會往深度走,這是我比較高興的一件事情。另外一方面,常常會瞻前顧后,猶豫不決,這又讓我擔心,懷疑自己是不是保守了。我自己也很困惑,到底該怎么辦?為了避免在深刻過程當中的保守,我現在一方面重讀尼采的《查拉圖斯特拉如是說》、羅曼·羅蘭寫的《約翰克利斯朵夫》。另外一方面,就是看年輕人的作品,張目達我最近非常關注,他的先鋒性給我很大啟發。

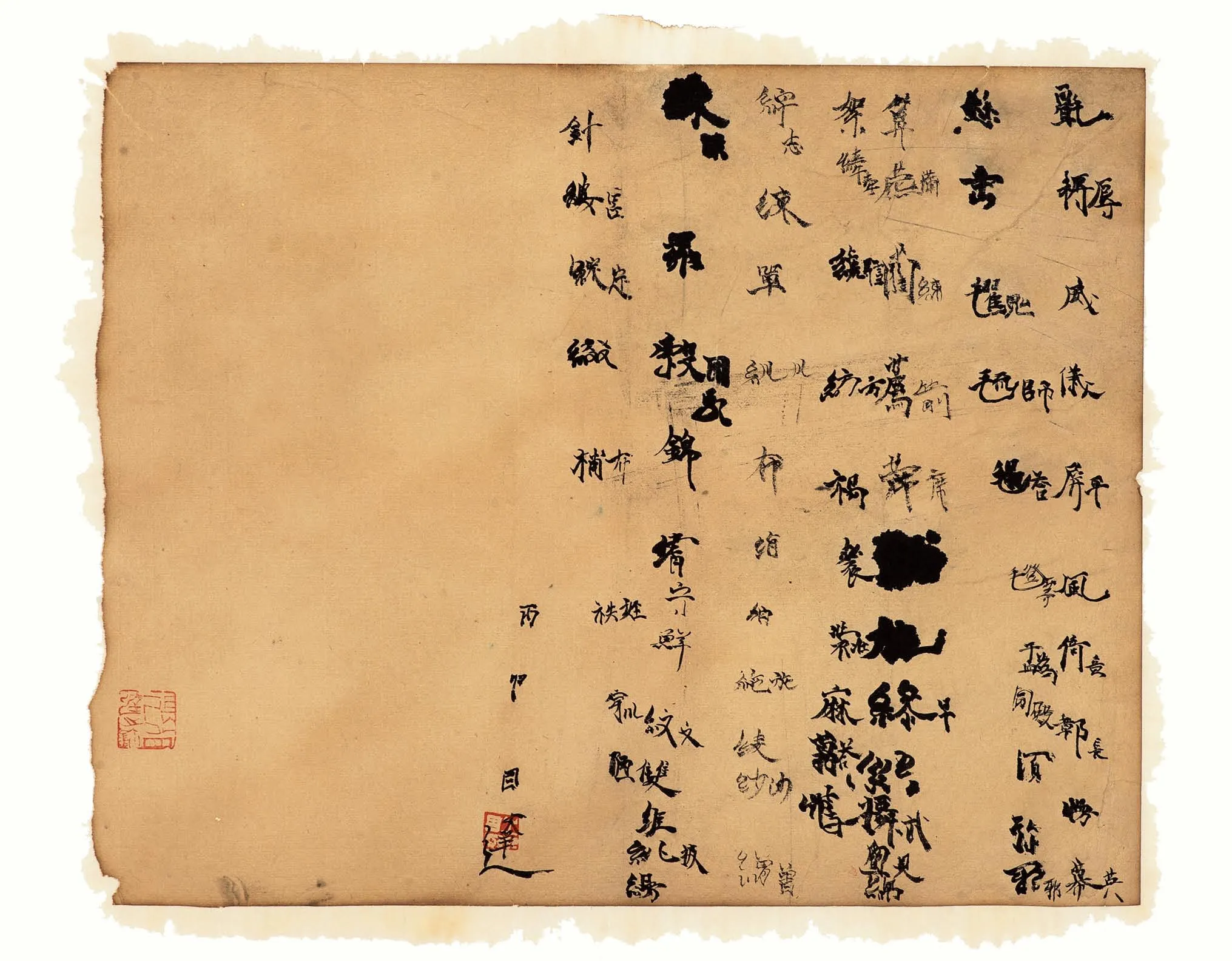

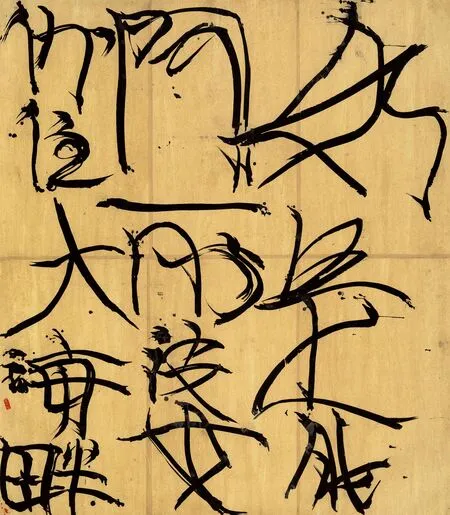

張目達 臨敦煌殘紙

舉一個例子,幾年前我和胡抗美老師辦了一個展覽,展覽以后進入一種虛脫狀態,不知道怎么寫,非常困惑,因此在網上拼命找能夠激勵我創新的東西,結果看到山東青年書協辦的展覽,眼睛一亮,到他們展覽開幕的時候,我就自費跑到山東去看了。從上海到濟南千里迢迢,專程去看展覽,這個吸引力是什么呢?坦白說,主要是沖著兩個人去的,一個是劉佃坤,另一個就是張目達。我覺得我們每個人在困惑當中都要去尋找,不停地尋找,不是尋找完美,而是尋找現在能夠激發起創作激情的東西。就是剛才王陽明這段話里所講的,只要心以為是,沒有高低貴賤之分。看了展覽,我覺得他的作品里面確實有東西,這是我對他的第一次認識。記得當時我沒有跟他講過一句話,就是默默的看展覽。

去年張目達準備出書,寄了一些作品給我看,我覺得進步很大。于明詮寫文章說他目前的創作處于井噴狀態,確實如此。風格面貌很多,跨度很大,探索性很強。比如他寫唐楷,里面所謂的筆法,起筆、行筆和收筆他都表現的很好,線條厚重,厚重里面又有蒼潤,寫的很好。可見他不是不能照著模樣寫,而是不為。他具備的這種基本功是我批評中要補充和強調的。

看了張目達的作品,我想起自己在八十年代末九十年代初期的那種狀態,特別強調自我感受,沒有任何條條框框,六經注我,“萬物皆備于我”。當時流行一句話叫:“不怕做不到,就怕想不到”,挖空心思地去想,毫無顧忌地去寫,巧思妙想紛呈,新理異態疊出。這樣一種充滿野性的創作狀態,可以用柳宗元《捕蛇者說》里面的一句話來描寫:“叫囂乎東西,隳突乎南北。”真草篆隸、鍾王顏柳,什么樣的領域都要去闖一闖,都要去踐踏一番。張目達現在的狀態就到處掠地,沒想去攻城據地,把事情做深做透。我想起當初也有人這樣批評我,說沃興華現在創作什么東西都寫,如果不安營扎寨的話,他的風格怎么建立,人家怎么定位他。當時我的態度是這個意見很好,但是“潦水盡而寒潭清”,要有個水落石出的過程。在這個過程中,所有的創作都是試驗,什么東西都可以嘗試。后來我發現這種試驗的感覺恰恰應對了當代文化的特征。當代文化自從尼采說出“上帝死了”,一切價值都要重新評估以后,人們就開始尋找,做各種各樣的嘗試。我在書法上到底要走什么樣的路,一切都是未知的,唯一知道的就是去闖蕩,去試驗,去探索。我不認為王羲之就是最好的,我不想按部就班地跟著王羲之走。我看過左拉的一本書,扉頁上有這樣兩句話,老年人說:“繼承下去吧!”青年人回答:“讓我重新選擇”。年紀大的過來的人,有一種固定的標準、規范和模式,告訴青年人這是最好的,你繼承下去就可以了。但青年人說不,我要重新選擇。我覺得沒有選擇就等于白活了,等于這一輩子浪費了。我們每個人一定要重新選擇一些東西,古代的、現代的、經典的、民間的,然后而經過自己的努力,創造出一些新的東西,這樣才無愧人生。走自己的路,成也好,不成也罷。成者,幸也;不成,命也。

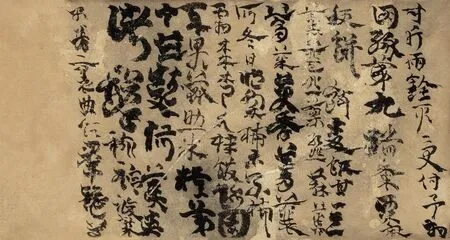

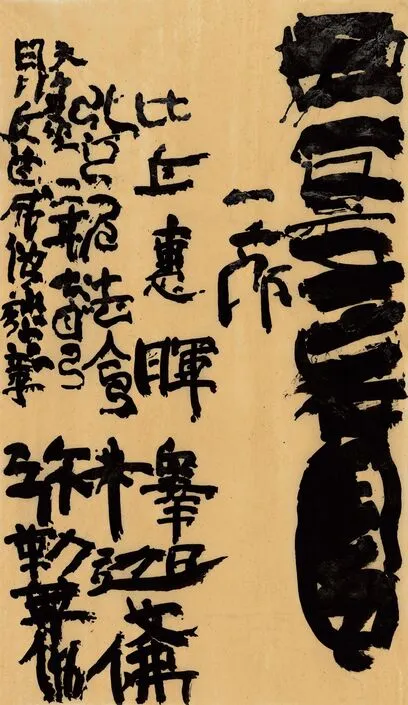

張目達 臨宋克《急就章》

張目達現在的狀態與我以前的狀態很相似,我很欣賞,因此送他兩句話。這兩句話在我的試驗性探索中,曾經給過我力量和勇氣。一是米蘭·昆德拉在論尼采哲學的時候說:“尼采的思想是一種試驗性的思想,他最初的推動力就是清除一切穩固的東西,炸毀現成的體系,打破缺口,到未知領域去冒險。”尼采說過,“未來的哲學家應該是試驗者,他自由地奔放在與此截然不同的甚至對立的方向。”這是對尼采精神的闡述,上帝死了以后我們就應該這樣。另外一段話是哲學家杜威講的:“藝術家的本質特征之一,他生來就是個試驗者。因為藝術家必須是一個試驗者,他不得不用眾所周知的手段和材料去表現高度個性化的經驗,這些問題不可能一勞永逸的解決,藝術家在每一項新的創作中都會遇到它,若非如此,藝術家便是重談老調,失去了藝術生命。正因為藝術家從事試驗性的工作,所以他才能開拓新的經驗,在常人的情景和事物中揭示出新的方面和性質。”

下面具體談他的書法。先講一個總體感覺,再結合其他人的一些評論,分析具體作品,最后談幾個相關的理論問題。批評要建立在學理的基礎之上。我們首先要講真話,在真話的基礎上力求真理,我盡量嘗試一下。

先講總體感覺。劉熙載《藝概》,對書法的點畫、結體和章法定立了三個標準。他說“凡書點畫要堅而渾,體勢要奇而穩,章法要變而貫”,這是大家普遍能接受的。用這三個標準來衡量,張目達的作品章法最好,結體次之,點畫再次之。當然,這是大的感受,具體到實際作品當中,他還是有一些很精彩的點畫的。

張目達的書法,很多人最普遍的共識就是他的“奇特性”,很多人說了“眼前一亮”這句話。“奇特性”怎么衡量?好還是不好?如果你用傳統書法的標準來衡量,以王羲之、顏真卿的標準來衡量,肯定會認為過頭了,屬于亂寫。但是我要問,名家書法是不是判斷的標準?現在一般人都認為是,我覺得不是。如果以王羲之、顏真卿的作品為標準,符合的就好,不符合的就不好,槍斃拉倒,那我們就不要寫字了,書法發展還有什么希望!關于“奇特性”的判斷標準,我覺得蘇東坡講的最好,他說“反常合道曰奇”。違反常規,打破人們習慣的審美經驗,跟王羲之不同,跟顏真卿不同,跟什么不同都是可以的,但是要站得住腳的話就要“合道”。“道”是超越王羲之、顏真卿之上的書法藝術最本質的東西。張目達的“奇”有沒有這個“道”?如果有的話,那就是成立的,用王羲之批判他,用顏真卿批判他,都不對。如果人們都同意這樣的觀點,那么問題的關鍵在于,這個“道”是什么?我還是用古人的話來說,用書法藝術上最原初、最重要的一句話來說,東漢蔡邕寫的《九勢》,開門見山第一句話就說:“夫書肇于自然,自然既立,陰陽生焉;陰陽既生,形勢出矣”。很概括,講出了書法藝術的表現內容與表現形式,這是書法藝術最基本最核心的問題,里面包括“道”的問題。

書法藝術肇于自然,自然在中國人的觀念中是“天人合一”的,既包括物,又包括人。根據這個道理,后來引申出兩個書法的定義:一個叫“書者法象也”,是表現自然萬物的,因此說王羲之的書法是“龍跳天門,虎臥鳳闕”。寫點畫要有骨、有筋、有肉、有血。全都是比喻,這就叫“書者法象也”。另外一個叫“書者心畫也”,是表現人的感情的。“如其志,如其才,如其學,總之曰如其人而已。”因此特別強調作者的學問修養,有“心正筆正”等說法。書法藝術既表現人又表現物,物跟人的統一就是天人合一的自然,就是表現內容。

這種自然怎么來表達?古人說“道法自然”。道是不可言說的形而上的東西,怎么來表達?古人又說“一陰一陽之為道”,“道”是可以通過陰陽來表現的。因此蔡邕說,“書肇于自然,自然既立,陰陽生焉”。書法中的陰陽是什么?就是各種各樣的對比關系,大對小,粗對細,方對圓,長對短,快對慢,輕對重,枯對濕,濃對淡,歷代書法技法理論,全部都是在討論這一組一組的對比關系到底應該如何表現。我們以王羲之的一段書論作為例子,他說“書之氣,必達乎道,同混元之理”。書法要通“道”,要通混元之理,混元之理就是自然。然后他又具體講“陽氣明而華壁立,陰氣太而風神生”,“道”就是通過陰和陽來表現的。然后再下面他又具體講,“內貴盈,外貴虛;起不孤,伏不寡;回仰非近,背接非遠;望之惟逸,發之惟靜”,都是講一組一組的對比關系。最后概括說:“敬茲法也,書妙盡矣。”這段話實際上就是蔡邕“自然既立,陰陽生焉”的具體闡述。唐代著名書法家虞世南也說,書法要“稟陰陽而動靜,體萬物以成形”。還是講陰陽,通過陰陽來表示動靜,來體現萬物。這就是書法藝術的“道”,就是我們的判斷標準。作品中只要有了這個“道”,怎么做都是可以的,即使完全不同于王羲之和顏真卿也是可以的,都是有價值的,都沒有超出傳統的范圍。所以我們不要以王羲之和顏真卿的某一個結體,某一個點畫,來作為衡量的標準。我們衡量的標準是看他有沒有“道”,有沒有陰陽,有沒有對比關系,以及對比關系是否豐富與和諧。古人是這樣做的,王羲之也是這樣的,我們今天也應當這樣做。

陰陽就是對比關系,就是書法藝術的表現形式。書法的歷史“古質而今妍”,就是對比關系從簡單到復雜的發展過程,越到后來,對比關系越多,對比反差越大。人們對事物的認識過程都是這樣,開始是從宏觀入手,混沌的、整體的,然后到局部分析,逐漸細化,走向枝枝節節,然后為了避免“只見樹木,不見森林”的弊病,又會回到宏觀認識,作綜合的把握。根據這個道理,對比關系發展到越來越多的時候,就要加以概括,同類合并,分為兩大類型,一類叫做形,一類叫做勢。所謂的“形”就是講空間問題,比如點畫和結體的形態,以及相互之間上下左右的關系。所謂“勢”就是講時間問題,在連續書寫過程中怎樣通過用筆的輕重快慢和離合斷續的對比關系來營造出一種節奏感。因此蔡邕緊接著又說:“陰陽既生,形勢出焉。”書法藝術的表現形式歸納起來,就是形和勢兩大類型,形解決空間的造型問題,勢解決時間的節奏問題。書法藝術表現形和勢,本質上就是表現作者對空間和時間的理解方式和處理方式。而空間與時間是一切物質的存在基礎,類似于天地萬物的總稱—自然。因此歸根到底,書法藝術的表現形式就是表現內容,講陰陽,講對比關系,講形和勢,就是講自然,就是講道。正因為如此,古人把書法藝術稱之為“書道”。

蔡邕的這段話說明:書法的表現內容推動了表現形式的展開,而表現形式展開的結果又回到了表現內容,形式即內容。這就是書法藝術理論的基本框架。劉熙載《書概》最后的總結部分中說,書法藝術一方面是“肇于自然”,另一方面是“造乎自然”。“肇于自然”是從內容到形式的展開,為“天道”,為自然法則。“造乎自然”是從形式到內容的回歸,為“人道”,為書法家的追求目標。以上就是我對書法之道的認識,因為長期以來,這個道被大家所忽視了,所以今天要特別強調一下。有了這種對道的認識,我們就可以知道什么叫“反常合道”,就有了對張目達書法“奇特性”的判斷標準。

再具體看張目達的作品,有件作品是強調時間節奏的,在連綿書寫的過程當中,枯澀濃淡變化,大小正側變化,疏密虛實變化,很奇特。對比關系很多,對比反差很大,造成了一種奇特性,雖然不同于歷代名家書法,但是沒有離開“道”,仍然是成立的,而且在連綿書寫時,節奏感表現得非常豐富而且協調。后面兩行字,擅傳統書法的人要想一想他為什么這么做?我是這樣認為的,他要把傳統書法所強調的“勢”推向極致。康有為講“古人論書,以勢為先”,強調勢的表現。“勢”的強調始于漢末魏晉,當時字體的發展,從分書到楷書,從章草到今草,從隸書到行書,共同特點都是強調連續書寫。分書筆筆斷,每一筆都做造型變化,到了楷書,強調“逆入回收”,每一筆收筆都是下一筆的開始,每一筆的開始都是上一筆的繼續,所有筆畫都是連續書寫的。章草也是筆筆斷,到了今草就變成連綿相屬的“一筆書”了。蔡邕在《九勢》里面講,“上皆覆下,下以承上,無使勢背”,特別強調書寫的連續性。連續書寫為節奏感的表現創造了前提,因此《九勢》又把所有點畫分成兩種類型:疾勢類和澀勢類。比如寫橫寫豎,屬于澀勢類的,寫起來要沉穩一點,慢一點。比如寫撇、寫捺、寫點,屬于疾勢類的,寫起來要快一點。快和慢結合在一個字里面連續書寫,書寫過程就有輕重快慢的對比關系,就有節奏感了。所以蔡邕講“得疾澀二法,書妙盡矣”。書法里面最微妙的東西就是疾澀變化,就是節奏感。

蔡邕以后,魏晉南北朝的書法更加強調“勢”,小王認為大王的書法不夠“宏逸”,創造了上下連綿的“一筆書”。一筆書如何表現豐富的節奏,受到了當時文學發展的影響。南北朝的時候,在詩歌領域興起了“永明體”,其最大的特點是強調聲韻變化,發明了所謂的韻律,成為古體詩變到唐代近體詩的重要轉折點。大家都知道的“異音相從”,就是指上下字之間的聲調變化,用口訣來講,“一三五不論,二四六分明”,第二個字如果是平聲的話,第四個字必須要仄聲,第四個仄聲,第六個字一定要平聲。而且前面一句用平聲字的地方,后面一句一定要用仄聲字,反之亦然,這就叫異音相從。他們已經體會到,入聲字干脆,短促有力,平聲字平和,纏綿悠揚,在聲調變化中找到了與情緒的對應關系。我們知道,當時的書法家同時又是文人,他們對詩歌聲調和韻律的追求一定會反映在連綿書寫的過程當中,變成一種書寫上的節奏變化。因此,對節奏感的追求成了魏晉以后書法的一條主線。人們在蔡邕的疾勢類和澀勢類點畫的基礎上,又把輕重快慢的變化落實到每一點畫之中,方法是將點畫分成起筆、行筆和收筆三個部分來寫,兩端的起筆、收筆寫得慢一些、重一些,中段的行筆寫得快一些、輕一些,這樣就豐富了節奏變化。不僅如此,后人又進一步把連接上下點畫的運動軌跡也表現在紙上,稱作牽絲。點畫和牽絲也有輕重快慢的變化,點畫寫得重些、慢些,牽絲寫得輕些、快些。不同的點畫有輕重快慢變化,每一點畫之中也有輕重快慢變化,點畫之間的牽絲又有輕重快慢的變化。把所有這些變化都放入到一個連續的過程中加以表現,就會產生非常豐富的節奏,表現出生命的律動。張目達這件作品淋漓盡致地表現了這種節奏和律動,堪稱是一件“以勢為先”的杰作。他在“勢”展開過程當中的那種跌宕起伏的變化,完全符合劉熙載“章法要變而貫”的標準。

另外一件作品主要是講空間的,我覺得他對空間也有獨特的理解。與前面一件一樣,都是草書,但不強調連綿的節奏,而強調造形,強調形與形之間的空間關系。作品里面充滿了大與小,正與側,方與圓,疏與密等各種各樣的對比關系,而且對比反差極大,同樣讓人感覺很奇特。有些人不能接受,原因是反差太大,表現太強烈,超出了一般人所習慣的口味。這是一個度的問題,度的問題很重要,下面我們作為專題來講。但是我認為根據“反常合道為奇”的觀點來看,這種“奇特性”都是合“道”的,都是成立的,因而能夠接受的。元代虞集在《道園集古錄》中批評宋代書法說:“舉世學三家奇怪”,認為蘇軾、黃庭堅和米芾的書法都是“奇怪”的,然而他們都是合道的,因此都是成立的,在今天已經成了經典。因此張目達不要怕,“人言不足恤”,大膽地去做。

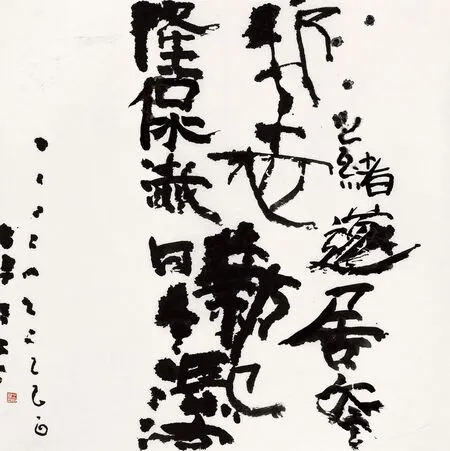

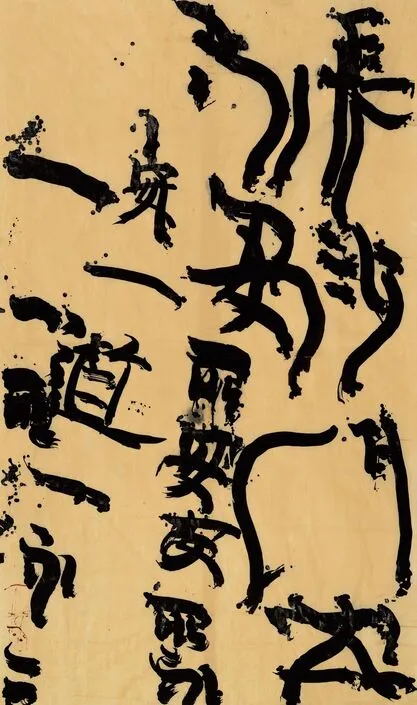

張目達 臨造像記

上面這兩件作品在時間節奏和空間造型上都做得而這種解放在當時是不被認可的,蘇軾說“我書意造本無法,點畫信手煩推求”,顯然是針對當時人用晉唐筆法來批評他時他的反擊。

歷史上有很多人認為宋以后書法不及晉唐,今天還有許多人這樣認為。前階段在網上和報刊上劉正成與尹吉男的辯論,核心問題就是對筆法的認識不同,尹吉男說:“如果唐代與宋代PK,宋朝出了蘇黃米蔡,作為國家隊代表,唐朝不用派更多人,只派陸柬之一個人就夠了。”因為陸柬之的筆法得了二王的真傳。這種觀點非常錯誤。且不說陸柬之跟虞世南學,虞世南跟智永學,智永是王羲之的七世孫,隔了這么多代,陸柬之能不能接續上這一縷香火很難說,即使退一萬步講,就是得到了王羲之的真傳,認為王羲之筆法勝過宋人筆法也是一種沒有歷史意識的偏見。平心而論,就點畫本身的豐富和細膩來說,宋以后確實不及晉唐,但是從點畫組合的豐富和大氣來說,晉唐明顯不如宋以后。比較而言,晉唐的寫法適宜小字,宋以后的寫法適宜大字。而決定寫小字還是寫大字的原因,與從幾案到臺桌,從手卷到掛軸,從重韻味到重氣勢等時代文化與審美觀念的轉變有關,它們本身都是與時俱進的產物,決不能說誰高誰低,只能說各有各特色。如果寫小字,尺牘書疏,還是晉唐方法最好;如果寫大字,中堂條屏,當然是宋以后的方法最好。

到了今天,書法創作特別強調整體的視覺效果,不僅把點畫放到結體中去處理,而且進一步把結體放到章法中去處理。結果,通篇章法的表現力越來越強,作品的整體感強了,氣勢也增加了,而對局部的觀照卻越來越弱,尤其點畫中的筆法意識越來越淡薄,人們開始把起筆、行筆和收筆過程越拉越長,不僅每一個點畫只是過程中的一部分,就是一個字的點畫也是過程中的一部分。結果,因為點畫的細節表現越來越少,出現大而空的毛病,不耐看了。張目達的這件作品就有這個毛病,而且很嚴重,他把點畫中輕重快慢的節奏變化打開了,不僅在字里面,還在上下字之間處理這種關系,點畫作為局部表現匆匆忙忙地一掠而過,完全喪失了它的相對獨立性,一點都不抓人。所以我講他的線條最差,就是在這個意義上講的,太快了,他把點畫的表現容量全部釋放出來,稀釋到整個章法上去講,結果內涵越來越少了。他的這件作品得到了整體效果,失去了點畫細節,有得有失,得在強調整體效果,符合當代文化發展的特點,失在忽視點畫細節,抹殺了傳統精華。我覺得新度有了,深度不夠。如果說創新是在傳統基礎上的創新,那么就必須考慮點畫的表現性。當然這不是張目達一個人的問題,整個強調章法表現的創新書風都或多或少地存在這個問題。這個問題其實從三十年前,邱振中先生把書法定義為是線條對空間的分割時就開始了。以線條取代點畫,就有忽視筆法表現的傾向。

第二個要講的理論問題是變形。有一件強調空間造型的作品,變形很夸張,造型很奇特。這對還是不對,關鍵要看合不合道,也就是陰陽對比關系有沒有,合不合理。這件作品中陰陽對比關系很多,而且反差很大,但是仔細分析,這些對比關系處理得不盡合理。對比關系的處理應當是負陰抱陽,上面粗了,下面細些,上面方折,下面圓轉。總之都要用“以他平他”的方式來展開,詩律上有“異音相從”的說法,書法上也是如此。這件作品上聯中的“紀年”兩字最后一筆的彎勾都那么夸張,就沒有收放變化;而且都往右彎,就沒有向背變化。“石”和“迥”兩字中的方塊太雷同了,下聯“壇”和“高”兩字中的方塊也太雷同了,而且上下聯的方塊并列,又太雷同了。這一切都違背了“反常合道”的原則,因此是不成立的。

這里就牽涉到一個問題,變形的目的是什么?一般人都是就字論字,僅僅為了把這個字寫得漂亮一點,寫的有特色一點,其實是忽視了更重要的方面。變形的目的應當是“合道”,體現出“以他平他”的陰陽互補的關系。這個字為什么往右傾,是為了與前一行并列字的左傾相呼應,建立起朝揖關系。這個字為什么往長了寫,是因為前面一個字寫扁了……。更進一步說,不僅要考慮到筆墨之間的陰陽關系,而且還要兼顧到余白的陰陽關系,這個為什么往小里寫,是因為考慮到旁邊需要一塊大面積的余白。這一筆為什么斷開來寫,是因為考慮到需要有一片沒有被切割的完整的余白……。變形的目的都是為了體現陰陽對比的關系,以及對比關系的和諧。從這個原則來看,這件作品有許多變形是不合“道”的,因而正如剛剛有人批評的那樣,有“生拉硬拽”的毛病。總之,從這件作品來看,張目達的變形還是局限在字形結構之內考量,沒有全局觀念,這與他強調章法的表現意識是矛盾的。我覺得一件成熟的作品,點畫、結體和章法應當具有全息關系,它們的處理方法應當是一致的,否則就不協調,就有違和感了。

第三個理論問題想談一談文字的可釋性。我記得比較好,對比關系之豐富,對比反差之大,對比組合之協調,充分說明了他對傳統書法具有比較深刻的了解和比較過硬的表現手段。

下面再找兩件我認為存在一些不足的同類型的作品,在分析不足之處時,想從中引申出兩個理論問題來講評一下。

第一是關于筆法問題。以一件作品為例。作品是強調時間節奏的作品,我覺得章法很好,但是點畫簡單了,原因在于忽視了筆法。什么叫筆法?眾說紛紜,我認為它的核心內容就是“三過其筆”。將每個點畫都分成起筆、行筆和收筆三個過程來寫,有開始,有發展,有結束,在這個過程當中你可以通過用筆的提按頓挫來表現造型變化,還可以通過用筆的輕重快慢來表現節奏變化。這樣寫出來的點畫有形有勢,形勢合一,就是道,就是自然,就有生命力了。我們看王羲之書法,以神龍《蘭亭》為例,每一個筆畫都有起筆、行筆和收筆,變化極其豐富,極其細膩,表現力極強,連神經末梢的顫栗都表現出來了,這就是帖學筆法,或者叫晉唐筆法。它是以點畫為相對獨立的整體去加以處理和表現的,因此點畫特別耐看。寫二王寫帖學的深度就在這里,難度也在這里,帖學書法的好壞全看這里。帖學筆法適宜寫小字,拿在手上近距離把玩,那種韻味讓人回味無窮。但是到了宋代,出現掛軸,小字變成大字,近距離把玩變成遠距離觀賞,站在三米五米之外來看,遠看看氣勢,那種微妙的牽絲映帶的韻味就失效了。因此筆法必須變化,與時俱進,不能再局限在點畫之內來表現了。米芾《海岳名言》批評:“歐、虞、褚、柳、顏皆一筆書也。”我認為這里所謂的“一筆書”可能就是指他們的筆法都局限在一筆之內,過于拘緊。事實上,宋以后書法家對就點畫論筆法的方法越來越不滿意。董逌說:“以點畫論法者,皆弊于書也。”李昭玘說:“必曰‘三折為波’,‘隱鋒為點’,正如團土作人,刻木似鵠,復何神明之有。”書法家開始把點畫放到結體中去寫,把筆法放到點畫與點畫之間的組合關系上來處理。姜夔《續書譜》論楷書的用筆說:“用筆不欲太肥,肥則形濁,又不欲深藏圭角,藏則體不精神。”論草書的用筆說:“用筆如折釵股,如屋漏痕,如錐畫沙,如壁坼,此皆后人之論……然皆不必若是,筆正則鋒藏,筆偃則鋒出。”筆法不在于屋漏痕、錐畫沙,不在于一種形式的極致,而在于“一起一倒,一晦一明”等等的對比關系。《續書譜》在論用筆的遲速時還說:“遲以取妍,速以取勁……若素不能速,而專事遲,則無神氣,若專務速,又多失勢。”主張通過遲速變化來追求妍勁的風格面貌。這種強調就是要讓原先在一筆之內完成的各種對比關系,如粗細、方圓、輕重、快慢、枯濕、濃淡等等,都放到上下筆畫的組合中來完成,放在字的結構中,甚至放到上下字的組合中來完成。通過擴大對比關系的組合范圍,增強造型的表現性,增強作品的整體感。例如元代楊維楨《真鏡庵募緣疏》中的“近來悅遠者”等字,連續的粗和連續的細,連續的濕和連續的干,連續的輕和連續的重,各種對比關系的表現完全超出一筆的范圍,營造了大氣的視覺效果。

宋以后這種注意結體,強調點畫與點畫之間組合關系的用筆方法,與晉唐注重點畫的用筆方法相比,有得有失。所謂“失”表現為每一點畫在起筆、行筆和收筆的變化上沒有那么細膩和豐富。所謂“得”表現在把變化的基礎放在點畫與點畫的組合之中,擴大了對比關系的組合范圍,使點畫的表現從一種極致模式中突圍出來,自由自在,個性鮮明、或粗或細、或方或圓、或長或短。例如米芾的《蜀素帖》,“一”字造型有那么多種,差別那么大,這在晉唐時代是不可想象的。這兩種方法以劉熙載的詩論來說,晉唐筆法是“尺水興波”,宋以后的筆法如同數百里黃河,一曲一直,風格完全不同,一個重近玩的韻味,一個重遠觀的氣勢。

筆法的變化從點畫內的組合發展為點畫與點畫之間的組合,意義重大,如同篆書的線條發展為分書的點畫一樣。篆書線條橫平豎直,婉轉圓通,是曲與直的綜合,具有動靜合一的效果。分書將它分解為兩種形式,一種是橫平豎直的直線,特征為靜;另一種是一波三折的雙曲線,特征為動,而直線與雙曲線加起來除二,其動靜感覺與直而曲的篆書線條完全相同。但是一分為二以后,用組合的方式來表現,因為對比關系分明,對比反差增大,視覺效果就強烈。并且粗細、方圓和長短等各種對比關系的數量增多,表現形式也隨之增多,風格面貌更加豐富,更加符合個性化發展的要求。我們看篆書為什么風格拉不開,變化不多,難以創新,原因就在于陰陽表現被局限在點畫之內,繁殖能力差。分書為什么風格面貌多,就因為陰陽表現開放到了點畫與點畫之間的組合上了。同理,我們看王羲之時代一大批書法家,他們作品的風格面貌都比較接近,而宋以后的名家書法則風格差別很大,蘇軾、黃庭堅、米芾的風格迥然不同。這種差別主要就來自筆法的解放,

有一件作品的點畫很好,前面那件草書的點畫太輕薄,這件作品的點畫既厚重,又靈動。厚重的東西往往不靈動,厚重兼靈動,把對立的東西統一在一起,就是“道”,就有美感。尤其是上聯的款字,點畫極好。我前面講過他的點畫最差,那是相比章法和結體來講的,具體作品中有些點畫還是非常好的。

回到文字可釋性上來,首先談變形的尺度問題。這件作品的文字是“博學于文,行己有恥”。老實說我是根據上下文猜出來的,如果單獨一個一個的認,我至少有一半是不識的。上聯“博學”兩字造型緊湊,下聯“行”字特別疏放,一收一放,以他平他,陰陽互補,這是合“道”的,但問題是有沒有必要這么夸張,夸張到無法認識,這牽涉到度的問題。我覺得所有表現必須要有制約,沒有制約就是極端,極端就是異端,書法創作的困難不僅在于要合“道”,還要恰到好處地把握對比關系的度。《中庸》里面有一句話:“喜怒哀樂未發謂之中,發而皆中節謂之和。”喜怒哀樂,每個人都有這些感情,它們在無偏無倚的時候叫做“中”,“中”是理想狀態,事實上不存在。因為人是“有情”的,情必然會動,會有所偏移。如果往“悲”這邊偏了,必須要有“喜”的制約,在悲和喜之間你要找到一個合適的度,無限制的悲,是無法生存的,死路一條。“悲”受喜得的制約,維持在合理的度上,就叫做“發而皆中節”,就叫做 “中和”。“中和”不是一個固定的點,它會根據具體情況作出各種不同的變化,怎么找到一個合適的度,為人處世的難度在這里,藝術創作的難度也在這里。關于這個度,每個人心理都有一桿秤,它的長度不一樣,“中和”的點的移動也不一樣,但是它不能超越歷史與現實的接受程度,不能違反這門藝術所規定的底線。

黃賓虹語錄里面經常講到一個詞叫做“內美”,具體的論述有:畫黑的時候要把白表現出來,畫快的時候要把慢表現出來,畫畫的時候要把書法表現出來等等。我把所有這些論述概括一下,實際上就是一句話,你在表現一個東西的同時,一定要把被這個東西所遮蔽的對立面的美表現出來,這就叫做“內美”。黃賓虹在畫圖時,往往一遍遍加黑,目的是讓旁邊的白亮出來,讓內美體現出來。黑與白,這其實就是我們所講的“道”,講的陰陽,講的“中和”,這樣畫出來的東西才是有表現力的。比如太極圖,一半陰,一半陽,但黑里面還有白,白里面還有黑,陰陽是同體的,否則,孤陰不生,孤陽不長。

然而,任何兼顧對立雙方的表現,也就是“中和”的表現,都牽涉到一個度,這個度千變萬化,把握的好不好決定一個藝術家成就高不高。我現在也常常為此困惑,新跟舊,創新與傳統,如何在這里面找到一個最合適我的性情和最合適時代精神的度,真的很困惑。我常常會想到孔子的一個故事。孔子曾經自省說,某某人做事往往不及,自己做事則往往太過。他的學生問他,過是不是比不及好一些?孔子回答說:“過猶不及”。過與不及都違背了中和,同樣是不對的,可見這個度是很難把握的。現在我看張目達這件作品上疏密變化的度也是太過,夸張到字都不認識,我覺得過分了。書法畢竟還是以漢字為審美對象的書寫藝術,欣賞時無論怎么強調它的視覺效果,最后還是要落實到文字識讀上面去的。因此,我認為度的問題雖然是主觀的,因人而異的,沒有一定標準的,但是它應當有一條底線,那就是文字的可釋性。

為什么要強調文字的可釋性,有三個理由。第一,漢字書寫有一定的筆順,上面一筆寫完,緊接著下面一筆,一筆接一筆,一個字接一個字地寫下去,建立了一個綿延的時間展開過程。書法家可以通過輕重快慢和離合斷續的變化,營造出一種節奏,使書法具有“無聲之音”的魅力。如果拋棄漢字,只強調空間造形,做隨意的筆墨組合,寫了上面一筆,不知道下面一筆怎么寫,時間的綿延過程無法展開,節奏感就無從談起了。因此,變形一定要建立在漢字的基礎上,它的規定性看上去好像限制你了,實際上同時又給了你表現的機會,讓你沿著這條時間順序去做節奏變化。第二,一般人欣賞書法,再怎么“惟觀神采,不見字形”,最后還是要落實到字上,通過結體造型來發現你的變形特點,來領會作品的節奏感,進而了解你的審美觀念和思想感情,贊嘆你的想象力和創造力。宋代人講書法怎么欣賞?一個訣竅是“想見揮運之時”,讓靜態的東西變成動態的,而這種“想見”必須給他一個時間的提示,如果能認識到你寫的是什么字,他就會很順暢地跟著你的節奏走,心里在重復你的書寫節奏時,體會到書法的表現性。否則,認不出什么字,調動不起已知經驗,就會陷入到瞎子與聾子的境地,無法產生交流和共鳴,你的造型和節奏表現再好他也不能充分領會,有許多人甚至掉頭而去,根本就不來理解你了。第三,書法中的點畫、結體和章法,是三層組合。一般來講,一件東西組合層次越多,關系越復雜,內容越豐富,表現力就越強。如果不寫漢字,或者寫漢字而無法釋讀,只是點畫對空間的分割與組合,等于是抽掉了一個欣賞層次,無疑會極大地損害書法藝術的魅力。我們欣賞書法,往往會說這個字寫的真好,這個字的造型很有想象力,這種欣賞都是建立在釋讀基礎上的,在與常規字形的比較上感覺到的。就好像我說這面紅旗太紅了,為什么有這樣的判斷?是因為我對紅旗的紅顏色有個標準在心里,超過那個標準我們就覺得這個太紅了。如果不認識你的字怎么去根據心里的那個標準進行判斷。能認識這個字,心里對上了相應的標準,才能說我發覺你寫得那么大,大的有沒有道理,寫的這么歪,歪的有沒有道理。如果你把可釋這個基礎抽掉了,人家怎么欣賞你獨特的造型美和節奏美。

總之,根據這三個理由,我覺得書法變形的度不能超越文字的可釋性,張目達有些作品在變形上走過頭了。不僅把多數非從事書法創作的人拒之門外了,而且把一大批寫傳統書法的人也可能拒之門外了,這太過分了。理論的問題就講上面這三個,下面講幾個具體的技術問題。

比如一些碑學作品,點畫和剛才我批評的草書作品正好是另外一個極端,它嘗試豐富點畫的中段表現,追求跌宕起伏的變化,這屬于碑學寫法。點畫中段加以提按是從黃山谷開始的,那時因為字寫大了,帖學點畫拉長以后,中段一掠而過,沒有對比關系,沒有內涵,于是加以提按。線條越長,點畫中段的提按越多,包世臣講北碑筆勢甚長,就是這個道理。如果不明白這個道理,忘記這個前提,為提按而提按,在短線條內去做各種提按,結果就會感覺到一種被壓縮的局促,非常不舒服。這件作品在很短的線條里面做非常復雜的起伏,氣勢不夠開張。

有件對聯作品,上聯“樓”字是左右結構,下面一個字也是左右結構,左邊下聯的一個字又是左右結構,因此采用異體,寫成瘦長的上下結構的“樓”字,這當然對,也是變形的方法之一,符合“道”的原則。但是我覺得張目達太喜歡用異體字,這件對聯的八個字中,有四個異體字。這可能是為了營造陌生感,延長釋讀時間,從而起到使觀者關注結體造型的效果。但是我覺得用異體字來制造“奇特性”,這個手段不高明。我學古文字學,編了十幾年《金文大字典》,看到過各種各樣造型奇特的字,但是我在創作當中,知道要追求的“道”是什么,如果不用古文字、異體字來寫,同樣能夠得“道”的,就盡量不用古文字和異體字來寫,大大方方地通過變形,寫出它們的造型特點,我覺得這樣的書法才顯得大氣,不會有詭異的感覺。詭異是好是壞不好講,因具體作品而異,要具體分析。但是所謂道家的鬼氣,從風格來講我不喜歡,因為受傳統儒家思想的影響,覺得還是正大的東西好。當然,這是個人風格問題,我不談,風格問題實在沒有統一的標準。我要談的是在這件作品中,看到張目達的結體造型太求異了,不僅喜歡用異體字,而且異體字的變形也過分了,沒有道理。為了強調作品的視覺效果,增加對比關系數量,拉大對比反差程度,這都是對的,但是造成文字不能釋讀,我認為這就超過書法的底線了。

張目達這件作品的落款特別好,整體看這個位置太好了,字也寫的好。根據格式塔心理學的測試,在視覺上左邊比右邊更受關注,更加重要。在一幅書法作品中,落款在左邊,位置重要,必須高度重視,我記得以前王個簃老先生教我們落款,說你把古人的作品集拿來,把款全部遮掉,貼起來,過幾天腦子里沒印象了,再用鋼筆在這個地方補款,你認為款應該寫在什么地方,用單款還是雙款,少字還是多字,自己去寫,寫好以后再把這張紙揭起來,看看古人怎么寫的,通過比較分析,提高落款能力。我嘗試過,覺得這是一個好方法,今天推薦給大家。

限于篇幅,簡單談一下目達的其他作品。他有一些把篆書、隸書和楷書綜合在一起作品,非常有意義,對比關系豐富而且強烈,視覺效果好。再說一件小字作品,筆筆精到,造型變化極其豐富。我覺得不好,散掉了,無論是空間造形,還是時間節奏,相互之間都沒有產生關系。這幾張作品點畫太單薄。有人說作品太碎,我想這種感覺很大部分就來自點畫的碎。有人批評你的大字書寫方法與小字沒有區別,我覺得也對,一些大字對聯作品盡管字形大了,但是沒有大的格局和氣象。另外目達說過復筆問題,我贊同,摩崖當中點畫是由許多線條組合而成的,所以寫的時候也用復筆表達,這可以豐富對比關系,是好的。但是不能描,必須是寫的,必須保持同樣的書寫節奏。而這種保持不容易做到,當你復上一筆不保持同樣節奏感的時候,就是敗筆,盡管你把造型的豐富性做出來了,但破壞了節奏感。因此用復線來表達一個點畫,必須考慮節奏的一致性,這很難做到,你可以嘗試,但一定要當心。大膽,大膽,再大膽,但不可以太大膽。

張目達 臨四山摩崖

張目達 臨造像記

張目達 臨四山摩崖

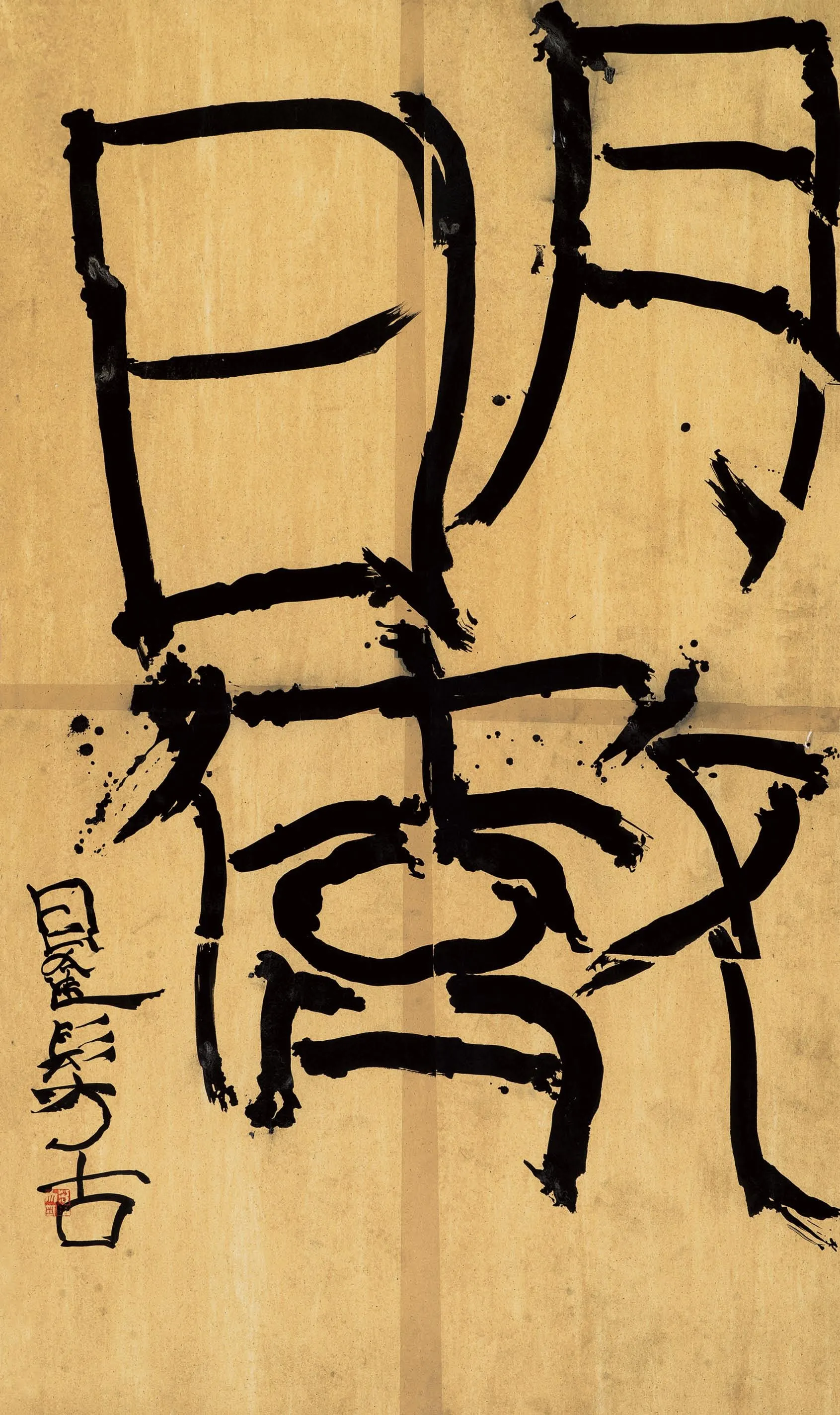

張目達 明徹