略論“寓意”書法觀念下的蘇軾日常書寫

劉國忠

(肇慶學院 文學院,廣東 肇慶 526061)

“寓意”是蘇軾文藝理論中的一個重要觀點,與其相對的是“留意”。他在《寶繪堂記》中寫道:“君子可以寓意于物,而不可以留意于物。寓意于物,雖微物足以為樂,雖尤物不足以為病。留意于物,雖微物足以為病,雖尤物不足以為樂。”[1]62這篇文章是為駙馬都尉王詵的寶繪堂所作。王詵在北宋后期是個多才多藝類型的人物,家中收藏宏富,精通繪畫、書法、詩詞、鑒藏,與蘇軾交往密切。正是因為這種相互了解和信任的關系,蘇軾在文中以辯證的關系對“寓意”和“留意”展開討論,進而對王詵提出勸告。

繼而蘇軾又寫道:“老子曰:‘五色令人目盲,五音令人耳聾,五味令人口爽,馳騁田獵令人心發狂。’然圣人未嘗廢此四者,亦聊以寓意焉耳。”[1]62通過對老子《道德經》中“五音”“五色”“五味”“馳騁田獵”的論述,蘇軾認為這些事物與人的生活不可或缺,關鍵是以什么樣的心態來對待。在原文中通過兩組人物的羅列和對比,劉備、嵇康、阮孚寓意于物,而鐘繇、王僧虔、桓玄留意于物,指出不同態度帶來不同的后果。值得注意的是蘇軾提到了兩個與書法有關的史料:“魏鐘繇,字元常。少隨劉勝入抱犢山,學書三年,遂與魏太祖、邯鄲淳、韋誕等議用筆。繇乃問蔡伯喈筆法于韋誕,誕惜不與。乃自捶胸嘔血。太祖以五靈丹救之,得活。及誕死,繇令人盜掘其墓,遂得之。由是繇筆更妙”[2];“孝武帝欲擅書名,僧虔不敢暴露其能,常用拙筆寫字,以此見容。齊太祖嘗與賭書,書畢,問曰:誰為第一?僧虔曰:臣書臣中第一,陛下書帝中第一。太祖笑曰:卿可謂善自為謀矣。”[3]

蘇軾認為鐘繇為了得到蔡邕筆法而盜墓和王僧虔在書法上的韜晦策略,都是為書法所累,是過于留意書法的具體表現。但從另外一個角度來看,也體現了蘇軾在書法上的寓意主張。通過對其書論的梳理及其生平書法事跡的考察可以看出,“寓意觀”是他生平對待書法以及其它藝事的主要態度,也是他評判書法等藝術形式的一個重要標準。

一、“寓意觀”與書法的學習和功能定位

據黃庭堅和蘇軾兒子蘇過的敘述,蘇軾在書法上早年主要學王羲之、徐浩,中年學顏真卿、楊凝式,晚年學李邕。結合其書跡形態和當時人的書寫面貌,他的書法還受到南朝王僧虔以及北宋前中期書風的影響。在書法取法方面,他既強調師法古人,又指出過于留意古人可能帶來的一些弊端,正如他在《跋黃魯直草書》中說:“草書只要有筆,霍去病所謂不至學古兵法者為過之。魯直書。去病穿城蹋鞠,此正不學古法之過也。學即不是,不學亦不可。子瞻書。”[4]224他在《次韻子由論書》中明確提到“吾雖不善書,曉書莫如我。茍能通其意,常謂不學可”[1]28,在學與不學之間似乎很難找到一個平衡點,問題的關鍵在于是否通曉其中的原理,即詩中所提到的“意”字。蘇軾的學書方法除了取法古代名家之外,在日常書寫中加以練習也是一個重要的手段。據其弟子晁補之記載:“蘇公少時,手抄經史,皆一通。每一書成,輒變一體,卒之學成而已。乃知筆下變化,皆自端楷中來。”[5]通過日常書寫來使其書法技巧日漸成熟以及形成了不蹈前人的藝術風貌,是寓書法于日常書寫的具體表現。而通過他對章惇學書方法的批評可以體會到,過于留意前人所帶來的不同效果,“客有謂東坡曰:章子厚日臨蘭亭一本。坡笑云:工摹臨者非自得,章七終不高爾”[6],他認為章惇簡單重復臨摹很難取得大的成就,主要是心態所導致的學習方法問題。

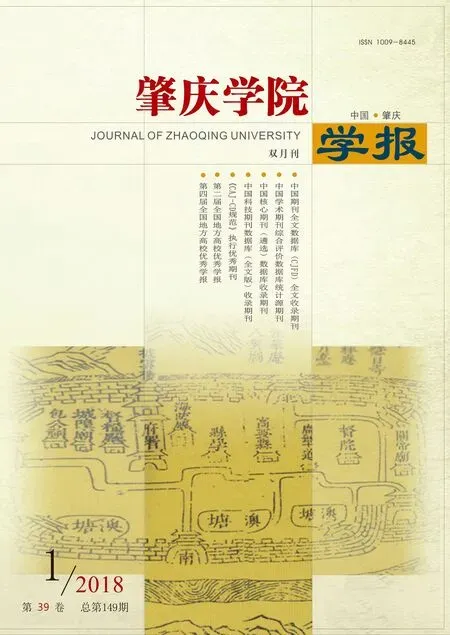

基于“寓意”這一大前提,蘇軾強調以愉悅身心和寄托情懷為旨歸,反對功利性的書法觀。他在《石蒼舒醉墨堂》中說“自言其中有至樂,適意無異逍遙游。我書意造本無法,點畫信手煩推求”[1]54以及《評草書》中“書初無意于佳乃佳爾”[4]209,其出發點和立意都是寓其意興而不計工拙的。如果將同時代蘇軾、米芾的書法觀作一個對比,其獨特性就更顯突出。盡管米芾以癲狂和灑脫隨意出名,但我們可以在其《中秋登海岱樓詩帖》中感受到他“三四次寫間有一兩好字,信書亦一難事”的煩惱(見圖1),而其在真州期間以投江相威脅向蔡京索取謝安《八月五日帖》的行為,更是讓人覺得不可思議。相對而言,蘇軾“見可喜者雖時復蓄之,然為人取去,亦不復惜也。譬之煙云之過眼,百鳥之感耳,豈不欣然接之,然去而不復念也。于是乎二物者常為吾樂而不能為吾病”[1]62,相較蘇、米二人的心態,米芾的執著和蘇軾的淡然在寓意和留意兩個方面形成了鮮明的對比。

圖1 米芾《中秋登海岱樓詩》

寓意觀對蘇軾書學體系構建的作用主要體現在三方面。首先,強調寓人品于書。他在《論書》中說“古人論書,兼論其人生平;茍非其人,雖工不貴”[4]245,此觀點在他對顏真卿書法的評價中體現得尤為充分。反之,“世之小人,書字雖工,而其神情終有睢盱側媚之態,不知人情隨想而,見如韓子所謂竊斧者乎,抑真爾也?然至使人見其書而猶憎之,則其人可知矣”[4]246。其次,強調寓學養于書。黃庭堅說“余謂東坡書,學問文章之氣,郁郁芊芊,發于筆墨之間,此所以他人終莫能及爾”[4]129,認為好的書法應是自身學識的不自覺外化,而這正是蘇軾書法為他人不能及的深層次原因。蘇軾在《柳氏二外甥求筆跡二首》中“退筆如山未足珍,讀書萬卷始通神”兩句更是強調了書法與學養之間的關系。再次,強調寓哲理于書。他在《跋王鞏所收藏真書》中說“余嘗愛梁武帝評書,善取物象,而此公尤能自譽,觀者不以為過,信乎其書之工也。然其為人儻蕩,本不求工,所以能工此,如沒人之操舟,無意于濟否,是以覆卻萬變,而舉止自若,其近于有道者耶?”[4]196。將書法的道理與世間常見事物相聯系,使復雜深奧的道理簡單明了。

二、寓意書學思想與蘇軾的日常書寫

我們現在看到的大多數古代書法都是當時人的日常書寫。在當代書法史研究領域,日常書寫主要包括兩個方面:一是古代民間為了應對各種日常事務的實用書寫,以自清末以來出土的各種秦漢、六朝、隋唐時期的簡牘、殘紙、造像記為主;二是書法家日常生活中無意于書法表現的書寫,以日記、文稿、書信和其他具有實用性的書寫為主。古今著錄和遺存的蘇軾書法絕大部分是日常書寫,題材主要是書信、公文、詩文稿、題跋和筆記。日常書寫作為蘇軾書法的主要載體,是我們探究其尚意書學思想的重要依據。如果將其書學思想中的新意、己意作為具體的書法審美追求,那么“寓意”則是這一審美追求的終極目的。

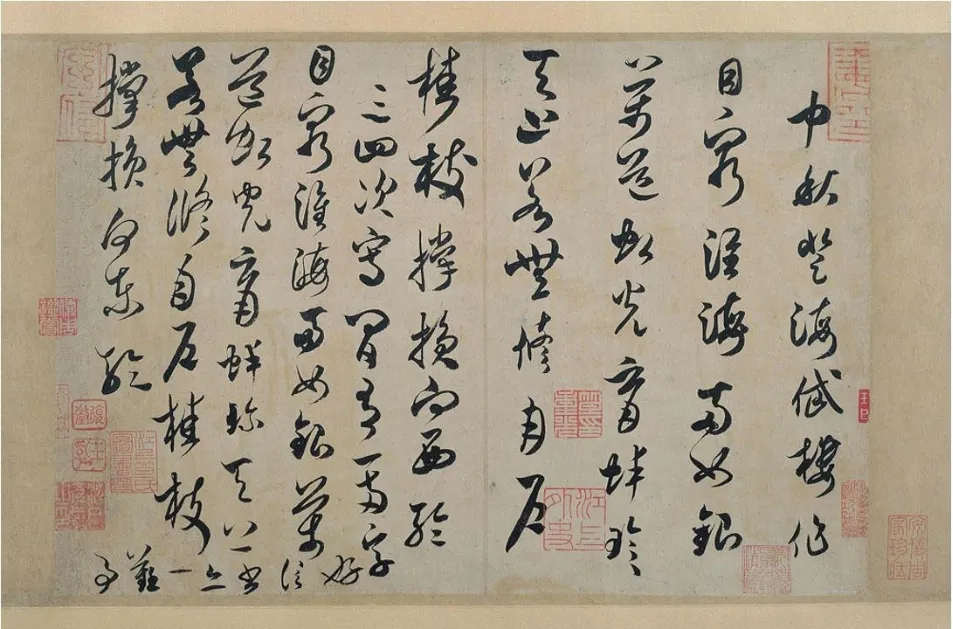

日常書寫是古代書家作品傳播和受眾評價的最主要形式,文人之間的書法交流主要是通過彼此間的文字交往來進行,書信是最常見和直接的形式(見圖2),文學酬唱和切磋在信息傳遞功能完成之后也會兼及字跡,手抄的稿本、文章可能成為旦夕觀摩的案頭清供。文人的日常書寫中實現了書法的大部分功能,書碑等莊重的書寫和為表現技法及具有一定形式感的游戲之作在風格上與作者日常書寫具有密切關系。北齊顏之推在《顏氏家訓》中說“真草書跡,微須留意。尺牘書疏,千里面目也”[7],即通過一個人的字跡反映其態度、審美趣味、綜合修養等已成為文人書法的一個重要傳統。北宋時期雖然經歷了“趣時貴書”和尚意思潮,但更加強調日常書寫字跡與道統、倫理、風化之間的關系。歐陽修因為石介字跡不工問題先后兩封書信對其進行規勸和批評,蘇軾在看到秦觀寄來的唱和詩后順便評價其書法。較之魏晉時期的門閥世族以書法爭能和唐代書家的外露張揚,宋代書家在思想和形式上要內斂和平和得多,這種特征在日常書寫中得到了具體的體現。

圖2 蘇軾《渡海帖》

蘇軾在《題王逸少帖》中寫道:“顛張醉素兩禿翁,追逐世好稱書工。何曾夢見王與鐘,妄自粉飾欺盲聾。有如市娼抹青紅,妖歌嫚舞眩兒童。”[1]8在蘇軾看來,張旭和懷素于人前進行書法表演的行為簡直如同市井娼優一般淺薄。這是對基于純粹的書法表現和功利性質書法表現所作的批評,我們可以看出蘇軾在書法表現途徑方面的立場。黃庭堅說:“東坡居士極不惜書,然不可乞,有乞書者,正色責之,或終不與一字。”[8]在蘇軾看來,日常書寫是進行書法技巧與審美表現的絕佳方式,是有著寓意功能的。而一旦為外界的求書者所干擾,就要考慮到文辭和藝術水準等方面,就需要處處留意。

三、結語

蘇軾說自己曾經“薄富貴而厚于書,輕死生而重于畫”,本來怡情寫意的樂事變成了身心的沉重負擔,過度留意只能起到相反的效果。中國傳統哲學講究道器之辨,通過這個理論能夠更好地捋清蘇軾“寓意”和“留意”之間的辯證關系,即對待古人書法不可不留意,否則會導致筆法結體上的問題和格調上的低俗,是探討“器”范疇。但最終還是要回到書法的定位問題,即書法如何為用。在蘇軾的書論中,“書必有神、氣、骨、肉、血,五者闕一,不為成書也”[4]209“凡世之所貴,必貴其難。真書難于飄揚,草書難于嚴重,大字難于結密而無間,小字難于寬綽而有余”[4]226,都是對書法的核心要素和格調要求進行了論述,屬于書法實踐中“器”的范疇。而其關于書法功能的論述“筆墨之跡托于有形,有形則有弊,茍不至于無而自樂于一時,聊寓其心,忘憂晚歲,則猶賢于博弈也”[9]則強調以什么樣的心態來對待書法,即書法如何為用的道理,并進而上升到“道”的層面。

日常書寫作為蘇軾傳世書法的主要載體,也是我們認識其書法價值的最重要渠道。面對北宋前中期書學不振的狀況,書法的革新需要理論作為先導,寓意觀念的提出和書法表現的日常書寫化對北宋后期書法局面的形成起到了重要的推動作用。“寓意觀”的提出增加了書法的內涵和評鑒標準,明確了文人書法的范疇和核心要素,在此觀念影響下,文人的日常書寫在形式和面貌上趨于多樣化。蘇軾通過對書法藝術規律的考察和對前代的總結,將日常書寫作為書法展示的重要途徑,在繼承歐陽修學書為樂思想的基礎上著重強調“寓其心”的功能,對北宋尚意書風的發揚和接受起到了重要的推動作用。

[1]李福順.蘇軾與書畫文獻集[M].北京:榮寶齋出版社,2008.

[2]李昉.太平廣記[M].北京:中國文史出版社,2003:392.

[3]華東師范大學古籍整理研究室.歷代書法論文選[M].上海:上海書畫出版社,2012:57.

[4]屠友祥.東坡題跋校注[M].上海:上海遠東出版社,2011.

[5]王國強.中國古籍序跋史[M].武漢:武漢大學出版社,2015:174.

[6]曾敏行.獨醒雜志[M].上海:上海古籍出版社,1986:76.

[7]顏之推.顏氏家訓[M].濟南:齊魯書社,2009:246.

[8]黃庭堅.山谷題跋[M].屠友祥,校注.上海:上海遠東出版社,1999:131.

[9]張春林.蘇軾文集(下)[M].北京:中國文史出版社,1999:1425-1426.