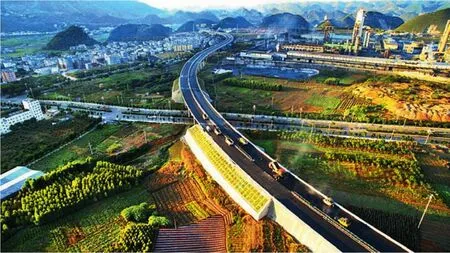

盤興高速的“綠色動力”

文/交通運輸部科學研究院 張毅

盤興高速公路地處我國長江和珠江上游重要生態屏障區——沿線廣泛分布喀斯特山區地貌,生態環境敏感脆弱。這意味著公路建設者在建設過程中要面對區域生態環境脆弱敏感、環境保護要求高、工程施工難度大、建設與運營能耗高等問題,在這樣的背景下,塊片石自密實混凝土、隧道零開挖等技術應運而生。

就地取材——實施塊片石自密實混凝土技術

貴州高原山地居多,素有“八山一水一分田”之說,是全國唯一沒有平原的省份。在這里,山區公路建設領域長期存在擋墻等混凝土工程施工緩慢、成本高等問題。一方面現有標準,有關規范、定額上采用的毛石混凝土,是目前我國公路建設擋墻等大體積混凝土工程主要采用的施工技術;另一方面,貴州石灰巖質塊片石資源十分豐富,目前還沒有得到有效的利用。

但傳統片石混凝土在施工中,對塊片石摻入量、塊片石粒徑、塊片石間隙、塊片石投入方式等有嚴格的規定,尤其塊片石摻入量一般不超過20%,且存在施工效率低、人工成本較高等缺點。因此,研究如何盡可能地應用好塊片石,研發先進、高效的新型混凝土施工技術是支撐盤興高速公路,乃至貴州省公路建設快速發展的重大課題。

如何控制塊片石的堆積程度及空隙率?超流態機制砂自密實混凝土能否完全填充塊片石之間的空隙?塊片石與超流態機制砂自密實混凝土的界面黏結程度如何?機制砂自密實片石混凝土的整體力學性能是否滿足設計要求……面對新的問題,在經過多番論證和實踐之后,研究人員創新性地提出了塊片石自密實混凝土技術,并針對塊片石自密實混凝土研究與應用中存在的關鍵技術難題或問題開展針對性的科研攻關——

從理論、計算、配制、施工、控制等方面開展系統研究,重點開展塊片石的堆積程度與空隙率控制技術、超流態機制砂自密實混凝土的配制技術、塊片石自密實混凝土施工、養護及現場檢測技術等關鍵技術。

由貴州省公路工程集團有限公司研發的貴州地區石灰研制塊片石自密實混凝土施工工法,具有減少混凝土用量,施工效率高,造價低等優點。并于2015年獲得住房和城鄉建設部頒發的國家級工法,并獲得兩項國家發明專利。

在通過理論計算、計算機模擬、室內試驗、現場試驗與評價、工程試點應用等方面研究后,研究人員針對貴州地區塊片石自密實混凝土的性能需求分析,研究并解決其配合比設計、配制、塊片石堆碼、施工、養護、控制等關鍵技術。

研究人員算了一筆賬,將塊片石自密實混凝土技術在盤興高速公路上進行了全線推廣,應用工程結構包括擋土墻、路肩墻、護肩、路堤、護腳墻上,全線共使用塊片石自密實混凝土28.8萬立方米,與使用傳統混凝土相比,減少水泥用量2.7萬噸,減少水用量10.8萬立方米,減少砂用量8.6萬立方米,利用隧道棄渣9.6萬立方米,取得了顯著的經濟效益和社會效益。

盤興高速公路酸棗大橋

“這是一次革命!”不少研究人員表示,將自密實混凝土技術與塊片石混凝土技術巧妙地結合起來,形成貴州地區塊片石自密實混凝土,是根據貴州地區混凝土原材料特點與混凝土技術快速發展而開發的一種革命性的、新型的超流態自密實混凝土。該項技術大大突破了傳統技術的塊片石摻量,使塊片石摻量從20%提高到60%。相對傳統施工技術,新材料和新技術的質量得以提高、施工周期縮短、工程成本減少、最大限度地保護了環境,同時解決了山區大量片石混凝土擋墻施工緩慢的難題。

現場各項檢測表明,塊片石自密實混凝土的外觀表面光滑、無缺陷,內部結構密實,混凝土完全填充塊片石的內部孔隙,塊片石自密實混凝土結構力學性能完全滿足擋墻混凝土的設計需求。不僅改變了傳統的片石混凝土施工工藝,而且具有顯著提高片石混凝土質量、降低人工勞動成本、提高施工效率、促進資源循環利用、改善施工環境等優點。這項技術的研發對促進貴州地區乃至全國公路建設快速、健康發展具有重要意義。可廣泛應用于公路建設擋墻等各類大體積混凝土工程的設計施工,也可在鐵路、水利、海工、城建等建設領域推廣應用。

塊片石自密實混凝土技術主要特征

塊片石自密實混凝土是一種新型的混凝土,解決片石的堆積程度與空隙率控制技術、超流態機制砂自密實混凝土的配制技術、施工技術、養護技術,可廣泛應用與大體積混凝土、擋墻等各類混凝土工程中;

通過二維計算機模擬機制砂自密實片石混凝土的片石堆放過程及堆放程度,結果表明塊片石的最大粒徑及最小粒徑、骨料均勻系數、堆放區域面積等對塊片石堆積程度及孔隙率的影響十分顯著。模擬計算表明,擋墻塊片石自密實混凝土設計中,塊片石最小粒徑應不小于30厘米,最大粒徑應不大于擋墻結構最小幾何尺寸的四分之三。一般來說,塊片石的適宜體積摻量在45%至60%之間;

通過選擇合理的原材料,優化混凝土配合比的參數,配制出粉煤灰摻量大于50%、坍落度大于25厘米、擴展度大于70厘米、倒坍落度筒流出時間小于5秒的C20超流態自密實混凝土;

將自密實混凝土技術引入片石混凝土,大大突破傳統技術的片石摻量,使片石摻量從20%提高到60%,在提高工程質量的同時,還可縮短工期,降低建設成本。

生態環保——隧道“零開挖”技術

盤興高速公路上的另一項挑戰是橋隧施工工程。研究人員清楚地認識到,給隧道大動“手術”,將對山體的生態環境造成不可挽回的破壞。以往的隧道進洞設計和施工常采用大開挖刷坡進洞,易引發山體失穩和嚴重環境破壞。針對如何遏制沿線生態環境脆弱區的生態環境惡化,國內外已開展了大量研究工作,但迄今為止仍未形成系統的環境協調型隧道進洞工法技術體系。

為此,圍繞安全、經濟、環境與社會效益等設計理念,研究人員展開了生態環境脆弱地帶隧道安全環保進洞技術研究。一方面深入分析洞口山體特征與隧道安全環保進洞之間的關系,了解復雜地質情況下隧道進洞施工的風險,已對現有進洞工法適應性進行研究并進行優化;另一方面,歸納提煉生態脆弱環境及不良工況下隧道綠色環保安全進洞施工技術,研究與周圍環境協調性洞門設計與施工,實現隧道進洞施工的安全、綠色和環保,并最終提出了“零開挖”技術。

“零開挖”技術在覆蓋層為零(即0厘米至50厘米)的條件下,采用蓋挖法,明洞暗做,提前進洞,最大限度地縮小隧道洞口施工的破壞范圍,達到保護隧道口森林植被的目的。該技術是以工程地質條件研究為基礎,選擇適宜的輔助施工措施和施工方法與施工順序,以“早進洞、晚出洞”的設計理念進行進洞開挖,在施工過程中充分發揮監控量測與地質預報的作用,根據其分析結果,及時修正設計,保證隧道進洞過程的順利進行。

此外,“零開挖”進洞工法可保全洞口山坡及原生植被免遭破壞,大大減少洞口仰坡開挖及防護工程量,這是保證邊仰坡穩定較為理想的方法。對于上下行分離設置的隧道,不僅可以保護單個洞口的山坡和植被,更重要的是還可以避免兩洞間“鼻梁”巖(土)體的開挖,這既可保護兩洞間“鼻梁”巖(土)體上的原生植被,又可借助“鼻梁”巖(土)體維持兩洞口山體的穩定。此舉降低了上部開挖施工槽的深度,相同坡比的條件下最大限度地減少了洞口施工的橫向破壞范圍,且提高了施工槽邊坡的安全性。