纖維對水工抗沖磨硅粉混凝土性能的影響

張子琴,楊華全,周世華

(長江科學院,湖北武漢430010)

硅粉混凝土是一種新型抗沖磨材料[1],但硅粉混凝土早期收縮較大,如果養護不當,易發生早期干縮裂縫[2]。王磊等采用Fourier紅外光譜(FTIR)和29Si固體核磁共振譜(29Si NMR),結合去卷積技術從微觀機理研究了硅粉增強混凝土的抗沖磨性能[3]。由于摻入的硅粉具有高比表面積及高活性,可以顯著提高混凝土早期強度、密實度、摻合料黏稠度,以及混凝土的抗彎強度、黏結強度和抗沖磨性能[4-5],而纖維的摻入能夠顯著提高混凝土抗拉強度、抗裂性、延性、韌性、抗沖擊及抗剪性能[6],使得其柔性遠高于普通混凝土。若硅粉和纖維恰當的復合摻入混凝土,可對混凝土增韌、阻裂、吸能等特性指標有極大改善[7- 8]。本文主要探討在混凝土中摻入改性聚乙烯醇纖維KS-1500(PVA1)、聚乙烯醇纖維(PVA2)和聚丙烯纖維(PP),研究摻入纖維對水工抗沖磨硅粉混凝土性能的影響。

1 試 驗

1.1 原材料

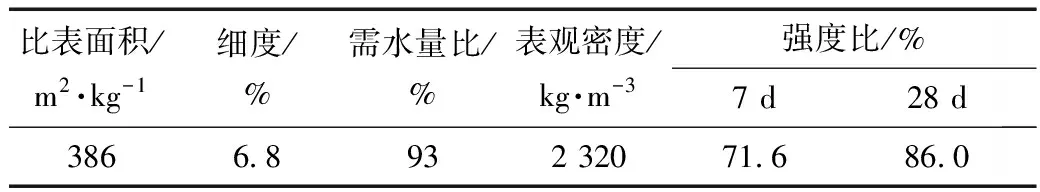

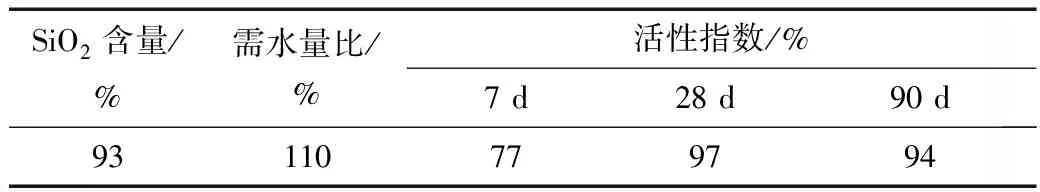

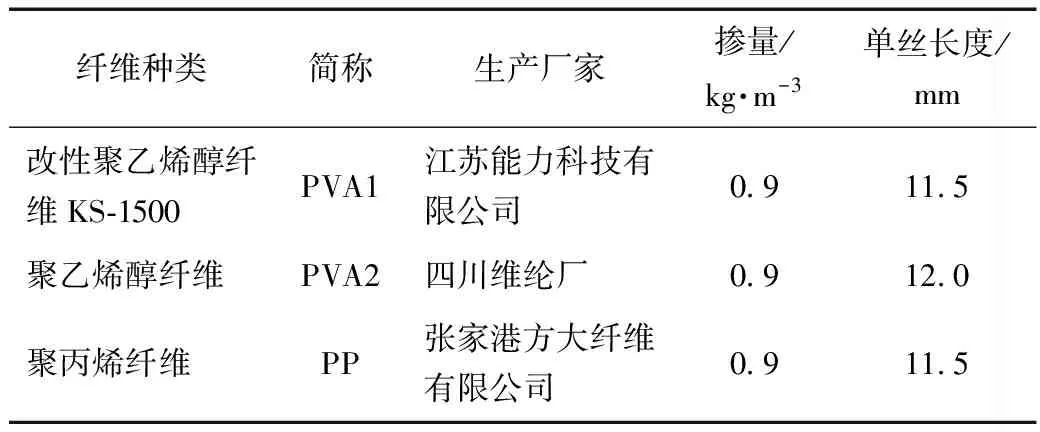

采用華新(昭通)堡壘42.5中熱硅酸鹽水泥,水泥各項物理化學性能參數見表1;采用宣威電廠I級粉煤灰,其品質參數見表2;采用埃肯公司生產的硅粉,其品質參數見表3;采用江蘇博特JM-PCA高效減水劑,減水率為27%;采用浙江龍游ZB-1G引氣劑;纖維采用江蘇能力科技有限公司生產的改性聚乙烯醇纖維KS-1500,四川維綸廠生產的聚乙烯醇纖維和張家港方大纖維有限公司生產的聚丙烯纖維,纖維的力學性能檢測結果見表4;骨料采用玄武巖人工粗、細骨料,其中細骨料的細度模數為2.89,石粉含量為12.4%。

表1 水泥性能參數

表2 粉煤灰的品質參數

表3 硅粉的品質參數

表4 纖維種類及摻量

摻硅粉混凝土的試驗配合比及摻合料性能見表5。試驗結果表明,在保證混凝土坍落度、含氣量一致的情況下,摻入纖維后,JM-PCA減水劑的摻量應增加0.1%,ZB-1G引氣劑的摻量可保持不變。

表5 混凝土的試驗配合比及摻合料性能

1.2 試驗方法

1.2.1 物理力學性能試驗

混凝土抗壓強度、劈拉強度、極限拉伸值、干縮試件的試驗方法按照DL/T 5150—2001《水工混凝土試驗規程》進行,試件尺寸為150 mm×150 mm×150 mm。

混凝土極限拉伸值采用翼形外夾試件,用位移傳感器測量極限拉伸值,混凝土干縮試件尺寸為100 mm×100 mm×515 mm,測量儀器為臥式弓形螺旋測微儀。

1.2.2 混凝土抗沖擊韌性試驗

參考ACI(美國混凝土協會)544委員會推薦的ACI544.2 R沖擊方法,采用自制自由落錘沖擊試驗法,設備示意見圖1。

圖1 混凝土抗沖擊韌性試驗示意(單位:mm)

采用落錘法進行混凝土抗沖擊試驗,試件尺寸為150 mm×64 mm,沖擊錘質量為4.5 kg,下落高度h=457 mm,沖擊錘中線與試件中心線對齊,測試時,沖擊錘自由落下,通過沖擊錘反復沖擊直至混凝土破壞為止。試驗時,在試件底部抹一層黃油以減少底板對試件的橫向約束。試件的上表面正中心放置一個直徑64 mm的鋼球。試驗過程中仔細觀察試件表面,記錄下初裂的沖擊次數N1。在隨后的不斷沖擊下,裂縫擴展,試件體積發生膨脹,當膨脹的試件接觸到4個擋板中的3個時,定義試件破壞,記錄破壞時的沖擊次數N2。評價混凝土抗沖擊能的指標有試件初裂沖擊次數N1、試件破壞沖擊次數N2、初裂與終裂破壞次數差ΔN、試件破壞過程吸收的全部沖擊能W以及初裂后繼續吸收的沖擊能ΔW。

1.2.3 抗裂性和抗沖磨性能試驗

混凝土抗裂性的試驗方法采用CCES 01—2005《混凝土結構耐久性設計與施工指南》附錄A2推薦的平板法。試驗裝置的試模尺寸為600 mm×600 mm ×63 mm,由放置在周邊的L形鋼筋網提供約束,試模內部底面上鋪一層塑料薄膜以減少對混凝土的約束,試件澆注后,用太陽燈和電風扇讓其快速脫水,收縮24 h后測定裂縫長度和寬度。

混凝土抗沖磨性能的試驗按照DL/T 5150—2001《水工混凝土試驗規程》的水下鋼球法,試件尺寸為φ300 mm×100 mm,抗沖磨性能以抗沖磨強度來表示。

2 結果分析與討論

2.1 纖維對硅粉混凝土強度與極限拉伸值的影響

混凝土的抗壓強度、劈拉強度、抗拉強度和極限拉伸值隨纖維品種的變化見圖 2。由圖2可知,摻入改性聚乙烯醇纖維KS-1500后,較硅粉基準混凝土早期抗壓強度可提高0.7%,180 d齡期時略有下降,為0.2%;劈拉強度各齡期都有增長,最高可達5%左右;抗拉強度在28 d齡期時提高14%,后期漲幅減慢,在3%左右;極限拉伸值各齡期的漲幅相當,最高在10%。摻入聚乙烯醇纖維后,較硅粉基準混凝土各齡期抗壓強度略有下降,180 d齡期時降低3%;劈拉強度早期略有下降,180 d齡期時提高3%;抗拉強度7 d齡期時提高16%,后期和基準混凝土相當;極限拉伸值后期略有提高。摻入聚丙烯纖維后,較硅粉基準混凝土各齡期強度都略有下降;極限拉伸值后期可提高1%左右。

圖2 混凝土抗壓強度、劈拉強度、抗拉強度、極限拉伸值與試件類型的關系

綜合分析,摻入改性聚乙烯醇纖維KS-1500后, 混凝土的劈拉強度、 抗拉強度略有增長,極限拉伸值可提高 9%左右。摻入聚乙烯醇纖維和聚丙烯纖維后混凝土各齡期抗壓強度略有降低。聚乙烯醇纖維KS-1500、聚乙烯醇纖維和聚丙烯纖維抗拉強度高,具有較好的延性,摻入混凝土中可以有效提高混凝土的抗拉強度和劈拉強度。從提高混凝土劈拉強度和極限拉伸值方面來看,改性聚乙烯醇纖維KS-1500的改善效果略好。

2.2 纖維對硅粉混凝土干縮的影響

摻纖維混凝土的干縮試驗結果見圖3。試驗結果表明,摻入不同品種的纖維后,同等條件下混凝土干縮變形減小,且對混凝土早齡期干縮的抑制效果更顯著,但不同纖維品種之間的差異不明顯。

圖3 纖維品種對硅粉混凝土干縮性能的影響

根據毛細管張力理論[9],聚乙烯醇纖維KS-1500、聚乙烯醇纖維和聚丙烯纖維在混凝土中起著“撐托”骨料的作用,降低了混凝土表面的析水,提高了水泥砂漿的保水能力,延長了水泥砂漿孔隙中出現彎液面(表面張力)的時間,因此,亂向分布的纖維能夠有效的地減小其干縮率。

2.3 纖維對硅粉混凝土抗沖磨強度與抗沖擊韌性的影響

摻纖維混凝土的抗沖磨性能和抗沖擊韌性試驗結果見表6。試驗結果表明,摻入纖維可提高混凝土各齡期的抗沖磨強度,提高幅度在10%~16%,不同纖維之間的差異不明顯;水工抗沖磨硅粉混凝土的抗沖擊韌性較好,初裂抗沖擊強度均在250次

表6 摻纖維混凝土的抗沖磨強度和抗沖擊韌性

表7 纖維混凝土抗裂性能試驗結果

以上,摻入纖維后,可略微提高混凝土的抗沖擊韌性,纖維品種之間的差異不顯著。

摻入硅粉改善了水泥漿體與纖維與砂、石界面的疏松結構,提高了相互之間的粘結力,使纖維能更好地發揮其優越性,共同提高混凝土抗沖耐磨能力;摻入纖維又改善了硅粉混凝土早期塑性收縮偏大易產生塑性收縮裂縫的缺點,故混凝土中摻入纖維和硅粉可以有效提高混凝土的抗沖磨性能。

2.4 纖維對硅粉混凝土抗裂性能的影響

本文分別從混凝土開裂時間、裂縫條數、最大裂縫寬度、開裂面積、抗裂性等級等方面評價纖維對混凝土早期抗裂性能的影響。各組試件的抗裂性能評價結果見表7。混凝土平板開裂最大裂縫寬度隨時間的變化、裂縫總面積與試件類型的關系分別見圖4、圖5。

圖4 混凝土平板開裂最大裂縫寬度隨時間的變化

圖5 裂縫總面積與試件類型的關系

由表7及圖4可見,相對于基準混凝土,不同品種纖維混凝土的最大裂縫寬度都明顯減小。基準混凝土最大裂縫寬度0.32 mm,纖維混凝土最低達到了0.15 mm。由圖 4可見,纖維混凝土出現第1條裂縫的時間明顯延遲,且最大裂縫寬度減小。試驗表明,隨著纖維摻量的增加,混凝土的抗裂性增強,出現裂縫的時間變晚,裂縫變少且變細。

裂縫總面積被認為是評價和優化混凝土開裂性能的一項重要指標,由圖4可見,纖維混凝土的裂縫總面積較基準混凝土有顯著降低。摻入改性聚乙烯醇纖維KS-1500時,最大裂縫寬度僅為0.15 mm,裂縫降低系數達到93.2%。摻入聚乙烯醇纖維時,最大裂縫寬度僅為0.16 mm,裂縫降低系數達到93.3%。摻入聚丙烯纖維時,最大裂縫寬度僅為0.15 mm,裂縫降低系數達到96.8%。由表7可見,纖維混凝土的阻裂效能等級均達到了一級。因此,摻入纖維能有效地提高混凝土的抗裂性能。

綜上所述,摻入纖維有效抑制了混凝土的早期塑性開裂,提高了混凝土的耐久性。混凝土中摻入纖維后,纖維為混凝土形成二次微加筋系統,由于纖維抗拉強度高,且具有較好的延性,能有效提高混凝土的韌性;同時由于纖維數量多,比表面積大,纖維在混凝土內部均勻分布,能有效改善混凝土內部的應力分布,降低了微裂縫尖端的應力集中,從而有效地消耗微裂縫擴展的能量,從而提高混凝土的抗裂性能。

3 結 論

水工抗沖磨硅粉混凝土中摻入改性聚乙烯醇纖維KS-1500(PVA1)、聚乙烯醇纖維(PVA2)和聚丙烯纖維(PP),對混凝土抗拉強度、抗沖擊韌性的影響不顯著,但可以提高混凝土的抗沖磨強度,有利于抑制混凝土的早齡期干縮,提高混凝土的平板抗裂性,抗裂等級可達 I 級。但纖維品種對混凝土抗沖磨強度、干縮、平板抗裂等性能的影響差異不顯著。摻入改性聚乙烯醇纖維 KS-1500可以有效提高混凝土極限拉伸值,可提高約 9%。

[1] 楊華全, 李文偉. 水工混凝土耐久性的研究和應用[M]. 北京: 中國電力出版社, 2004.

[2] 廖波. 小浪底泄洪工程高標號混凝土裂縫產生的原因及防治[J]. 水利學報, 2001(7): 47- 50.

[3] 王磊, 楊華全, 何真, 等. 硅粉增強混凝土抗沖磨性能的微觀機理[J]. 水利學報, 2013(1): 111- 118.

[4] SHANNAG M J. High strength concrete containing natural pozzolan and silica fume[J]. Cement and Concrete Composites, 2000, 22(6): 399- 406.

[5] CHAN Y W, CHU S H. Effect of silica fume on steel fiber bond characteristics in reactive powder concrete[J]. Cement and Concrete Research, 2004, 34(7): 1167- 1172.

[6] PASSUELLO A, MORICON G, SHAH S P. Cracking behavior of concrete with shrinkage reducing admixtures and PVA fibers[J]. Cement and Concrete Composites, 2009, 31(10): 699- 704.

[7] 柳獻, 袁勇, 葉光, 等. 聚丙烯纖維高溫阻裂機理[J]. 同濟大學: 自然科學版, 2007(7): 959- 964.

[8] BARROS J A O, SENA CRUZ J. Fracture energy of steel fiber-reinforced concrete[J]. Journal of Mechanics of Composite Materials and Structures, 2001, 8(1): 29- 45.

[9] BAZANT Z P, XI Yunping. Drying creep of concrete: constitutive model and experiments separating its mechanisms[J]. Materials and Structures, 1994, 27(1): 3- 14.

[10] 王維紅, 孟云芳. 纖維混凝土的性能試驗研究[J]. 水力發電, 2015, 41(12): 112- 115.