探討分析中醫針灸治療周圍性面癱急性期的臨床療效

王 超 ,劉 霞

1.山東省濱州市博興縣純化中心衛生院中醫科,山東濱州 256507;2.山東省濱州市濱城區市立醫院手術室,山東濱州256600

周圍性面癱在中醫中被納入口僻、口蝸范疇,周圍性面癱急性期的癥狀主要包括突然出現的口眼歪斜、面部癱瘓,假設患者沒有接受有效治療,可能出現面肌倒錯、痙攣等并發癥,對患者生活質量形成嚴重影響[1]。西醫治療急性期周圍性面癱有一定效果,不過停止治療后的復發率較高,該研究選取2015年2月—2017年2月收治的60例患者為研究對象,具體分析中醫針灸方法用于急性期周圍性面癱患者治療中的效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取60例該院收治的周圍性面癱急性期參與該次研究,全部患者周圍性面癱發生時間均在1~7 d之間,符合急性期標準。隨機平分后觀察組30例患者中包括14例男患者,16例女患者,年齡平均為(38.2±5.3)歲;對照組30例患者中包括15例男患者,15例女患者,年齡平均為(38.5±5.1)歲。所有患者均除外由于外傷、耳病、中樞神經疾病導致的面癱。2組各項基本資料比較具有均衡性,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 治療

對照組僅按照西醫方法實施治療,包括水腫減輕、抗病毒、微循環改善、代謝、神經營養等治療內容,另外盡早指導患者進行功能鍛煉,訓練練習吹口哨、露齒、皺眉、舉額、鼓腮、閉眼等動作,進行3次/d以上,持續5 min/d以上,另外指導患者按摩面部。觀察組在西醫方法之外聯合中醫針灸治療,治療原則包括氣血調節、疏調經筋、祛風通絡。主選擇手足陽明經,輔選擇手足少陽,通過取局部近取聯合循經遠取的方法進行針灸治療。前期實施淺刺治療,持續治療一個星期之后實施透穴平刺。主穴選擇太沖、風池、合谷、錯風、地倉、頰車,另外根據患者癥狀選擇配穴,頒唇溝歪斜加承漿;面頰板滯加巨謬、四白;鼻唇溝平坦加禾謬、迎香;目不能合加陽白、攢竹、照海;鼻中溝歪斜加水溝,另外根據患者癥狀補瀉。針灸治療實施1次/d,持續30 min/次,1個療程需要持續進行10次,兩個療程之間保持3 d間隔,持續治療3個療程。

1.3 療效標準

在治療后利用H-B面神經功能分級評分法評價患者面神經功能,共分為Ⅰ-Ⅵ級,相應記為1~6分,得分越高,面神經功能越差。并以此確定療效標準。治愈:面部癥狀全部消失,體征處于正常,面部肌肉能夠正常活動,H-B測定結果顯示Ⅰ級;好轉:面部癥狀基本消失,體征接近正常水平,面部肌肉活動能力提升,H-B測定結果顯示Ⅱ-Ⅲ級;無效:治療結束后患者癥狀、體征沒有明顯改變,甚至更為嚴重,H-B測定結果顯示Ⅳ級或者超過Ⅳ級。以前兩項患者占比計算總有效率結果。

在治療前以及治療后1個療程、3個療程分別計算一次中醫癥候評分,癥狀包括發熱、口角下垂、眼瞼不能閉合、額紋消失、疼痛、鼻唇溝變淺等,根據癥狀嚴重程度評為0~3分,其中0分為正常,1分為輕微異常,2分為中度異常,3分為重度異常,癥狀總積分為0-18分,得分與癥狀嚴重程度呈正比。

1.4 統計方法

采取SPSS 13.0統計學軟件對上述匯總數據進行分析和處理,計量資料采用(x±s)表示,組間比采取t檢驗;[n(%)]表示計數資料,數據對比采用 χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

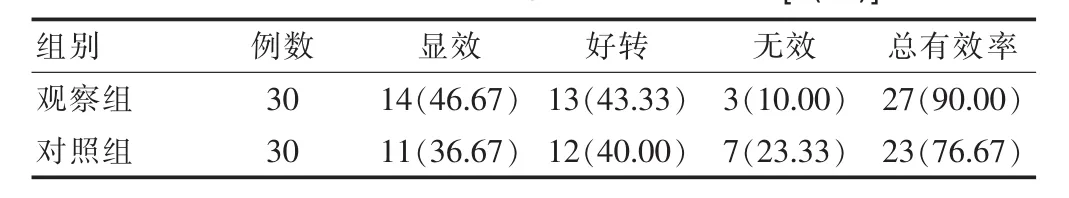

2.1 治療效果

觀察組治療結束后總有效率為90%,對照組總有效率為76.67%,對照兩組總有效率差異有統計學意義(P<0.05)。 見表 1。

表1 兩組患者治療結束后臨床效果對照[n(%)]

2.2 面神經功能

治療開始前兩組面神經功能評分結果差異無統計學意義(P>0.05),治療后兩組面神經功能評分均有所下降,觀察組下降幅度大于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。 見表 2。

表2 兩組患者治療前及治療后面神經功能評分比較[(s),分]

表2 兩組患者治療前及治療后面神經功能評分比較[(s),分]

?

2.3 癥候積分

治療開始前兩組癥候積分結果差異無統計學意義(P>0.05),治療1個療程以及治療2個療程后兩組癥候評分均有所下降,觀察組下降幅度大于對照組,與對照組評分結果比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者治療前及治療后癥候積分比較[(s),分]

表3 兩組患者治療前及治療后癥候積分比較[(s),分]

?

3 討論

中醫認為周圍性面癱一般是因為風熱、風寒、脈絡空虛乘虛對面部筋脈形成侵襲,使得氣血對肌肉形成阻滯,導致經筋失養而最終出現[2]。選擇中醫針灸方法治療周圍性面癱可以發揮化瘀活血、通絡疏風、陰陽調節的效果,現代研究顯示實施針灸治療可以幫助局部缺血水腫癥狀得以消除,修復、再生周圍面神經損傷變性。在急性期實施針灸治療,通過盡早實施治療能夠幫助總治療時間縮短[3]。翳風穴在莖乳孔部位,對該穴位實施針灸,并且給予其他面部穴位以輕微良刺激,能夠幫助抑制酸性磷酸酶活性并且可以提升患處部位乙酚膽堿、琥珀酸脫氫酶活性,提升肌肉活性,實現血液循環的改善,幫助面神經功能得到改善[4]。實施針灸治療時需要注意的是應該選擇淺、輕手法,避免增加組織滲透以及間液,使得癥狀更加嚴重[5]。該研究觀察組接受中醫針灸治療后總有效率為90.00%,明顯較對照組76.67%更高;觀察組治療后面神經功能評分、治療1個療程以及2個療程癥候積分分別為(1.02±0.30)分、(10.30±1.86)分、(5.29±0.65)分,均較對照組得分(3.05±0.81)分、(12.89±1.54)分、(9.31±1.02)分更低,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,對處于急性期的周圍性面癱患者實施中醫針灸治療可以更明顯改善癥狀,提升面神經功能,發揮更高的治療效果,值得推廣。

[1]張加英,徐炳國,戴麗娟,等.周圍性面癱急性期針灸治療的臨床觀察[J].中國中醫急癥,2014,23(2):347-348.

[2]錢海良,付勇,熊俊,等.溫和灸治療周圍性面癱不同灸位的臨床療效觀察[J].南京中醫藥大學學報,2014,30(3):221-224.

[3]郭飛,盧振產,邱彥昭,等.針藥結合治療小兒風寒型周圍性面癱急性期48例臨床觀察[J].中醫兒科雜志,2013,9(4):40-42.

[4]王明明,蔡圣朝,黃雪珍,等.針刺“面八針”治療急性期周圍性面癱的臨床療效觀察[J].云南中醫學院學報,2016,39(2):50-52.

[5]馮蕾,馬文珠.不同時間針灸介入對周圍性面癱療效的影響[J].中國針灸,2013,33(12):1085-1087.