寸口部妊娠脈分布特點(diǎn)的現(xiàn)代文獻(xiàn)研究

于曉飛,楊杰勇,欒玉玲,張文瀟,魏恩華,董正平,王斌勝,王科軍

(濱州醫(yī)學(xué)院中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院,山東 煙臺(tái) 264003)

妊娠是人體特殊的生理狀態(tài),為滋養(yǎng)胎兒的生長、發(fā)育,母體的氣血發(fā)生適應(yīng)性改變。中醫(yī)認(rèn)為氣血的變化可使脈象發(fā)生相應(yīng)的改變。中醫(yī)早在先秦兩漢時(shí)期就對(duì)妊娠引起的脈象變化進(jìn)行了描述,如《素問·陰陽別論》曰“陰搏陽別謂之有子”,《素問·平人氣象論》曰“手少陰脈動(dòng)甚者妊子也”。此后的諸多古代中醫(yī)文獻(xiàn)中都有相關(guān)記載,妊娠脈象可以表現(xiàn)為脈率、脈勢、脈律、脈力等單一或多種脈象要素的異常改變。為進(jìn)一步掌握妊娠脈象的特點(diǎn),總結(jié)其分布規(guī)律,規(guī)范相關(guān)名詞、術(shù)語,更好地指導(dǎo)臨床實(shí)踐,本研究對(duì)與寸口部妊娠脈象有關(guān)的公開發(fā)表的現(xiàn)代期刊文獻(xiàn)進(jìn)行回顧性分析,現(xiàn)報(bào)告如下。

1 資料與方法

1.1 資料來源 文獻(xiàn)檢索分為電子檢索和手工檢索兩個(gè)方面。電子檢索過程如下:首先進(jìn)入《中國知網(wǎng)》(CNKI)、《中國生物醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫》(CBM)、《萬方數(shù)據(jù)知識(shí)服務(wù)平臺(tái)》的檢索界面,分別以“妊娠OR孕AND脈AND中醫(yī)”“妊娠脈”“孕脈”“妊娠OR孕AND脈”為檢索式進(jìn)行主題檢索,檢索時(shí)間范圍設(shè)定為1949-2005年(截止時(shí)間2015年7月15日)。手工檢索分為3部分:首先在《中國科技期刊·中醫(yī)藥文獻(xiàn)索引·基礎(chǔ)理論卷(1949-1986)》和《中國科技期刊·中醫(yī)藥文獻(xiàn)索引·婦科卷(1949-1986)》中檢索與妊娠脈相關(guān)的文獻(xiàn)題錄;根據(jù)題錄手工補(bǔ)充檢索電子檢索無法找到全文的文獻(xiàn);最后,檢索綜述性文獻(xiàn)的參考文獻(xiàn)。用文獻(xiàn)管理軟件Note Express(NE)對(duì)文獻(xiàn)題錄進(jìn)行管理、查重和初篩。根據(jù)題錄下載文獻(xiàn)全文。為確保結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性,文獻(xiàn)檢索采用 2 人背靠背獨(dú)立方式進(jìn)行,由第三人核對(duì)兩次檢索結(jié)果。對(duì)于有爭議的文獻(xiàn),由3人共同討論判定。

1.2 資料選擇標(biāo)準(zhǔn) 納入標(biāo)準(zhǔn):文獻(xiàn)內(nèi)容明確涉及妊娠脈象。 排除標(biāo)準(zhǔn):1)非寸口脈診法所診得的妊娠脈象,如神門處等;2)臨產(chǎn)脈象;3)闡述古代醫(yī)籍中所記載妊娠脈象的理論及文獻(xiàn)研究;4)民族醫(yī)藥、科普類、食療保健、獸醫(yī)學(xué)及動(dòng)物實(shí)驗(yàn)研究類的文獻(xiàn);5)對(duì)于一稿兩投的文獻(xiàn),僅取其中資料最全面的1篇。

1.3 文獻(xiàn)資料的提取 將文獻(xiàn)中涉及到的脈象名稱、描述,篇名、發(fā)表時(shí)間、研究類型、作者挑出,保存到excell表格中。挑選過程采用 2人獨(dú)立工作原則。

1.4 癥狀名稱規(guī)范化 按照《中醫(yī)藥學(xué)名詞》[1]和《中醫(yī)癥狀鑒別診斷學(xué)》[2]的相關(guān)內(nèi)容對(duì)脈象進(jìn)行規(guī)范和統(tǒng)一,例如“平弦”規(guī)范為“弦”“脈出寸口”規(guī)范為“長”“和滑流利”“滑有神”“滑沖和” “脈比平人稍更流利”“滑脈三部調(diào)勻”“滑動(dòng)突出”規(guī)范為“滑”“偶有停至”“雀啄之象” 規(guī)范為“脈律不齊”。難以按照以上規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范的脈象描述則按照原文原貌予以保留,例如“尺脈連續(xù)鼓指”“帶小尾”“首尾有動(dòng)感”等。1.5 統(tǒng)計(jì)學(xué)分析 應(yīng)用SPSS 18.0 統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行頻次、頻率分析。

2 結(jié)果

本研究共篩選出寸口部妊娠脈象相關(guān)文獻(xiàn)47篇,涉及脈象80種,規(guī)范后為32種,累積頻次109次。從文獻(xiàn)內(nèi)容來看,病例及個(gè)案報(bào)道6篇,經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與理論探討24篇,臨床研究17篇。從文獻(xiàn)發(fā)表時(shí)間來看,1949-1979年間發(fā)表3篇,1980-1989年間發(fā)表12篇,1990-1999年間發(fā)表14篇,2000-2009年間發(fā)表10篇,2010-2015年間發(fā)表8篇。

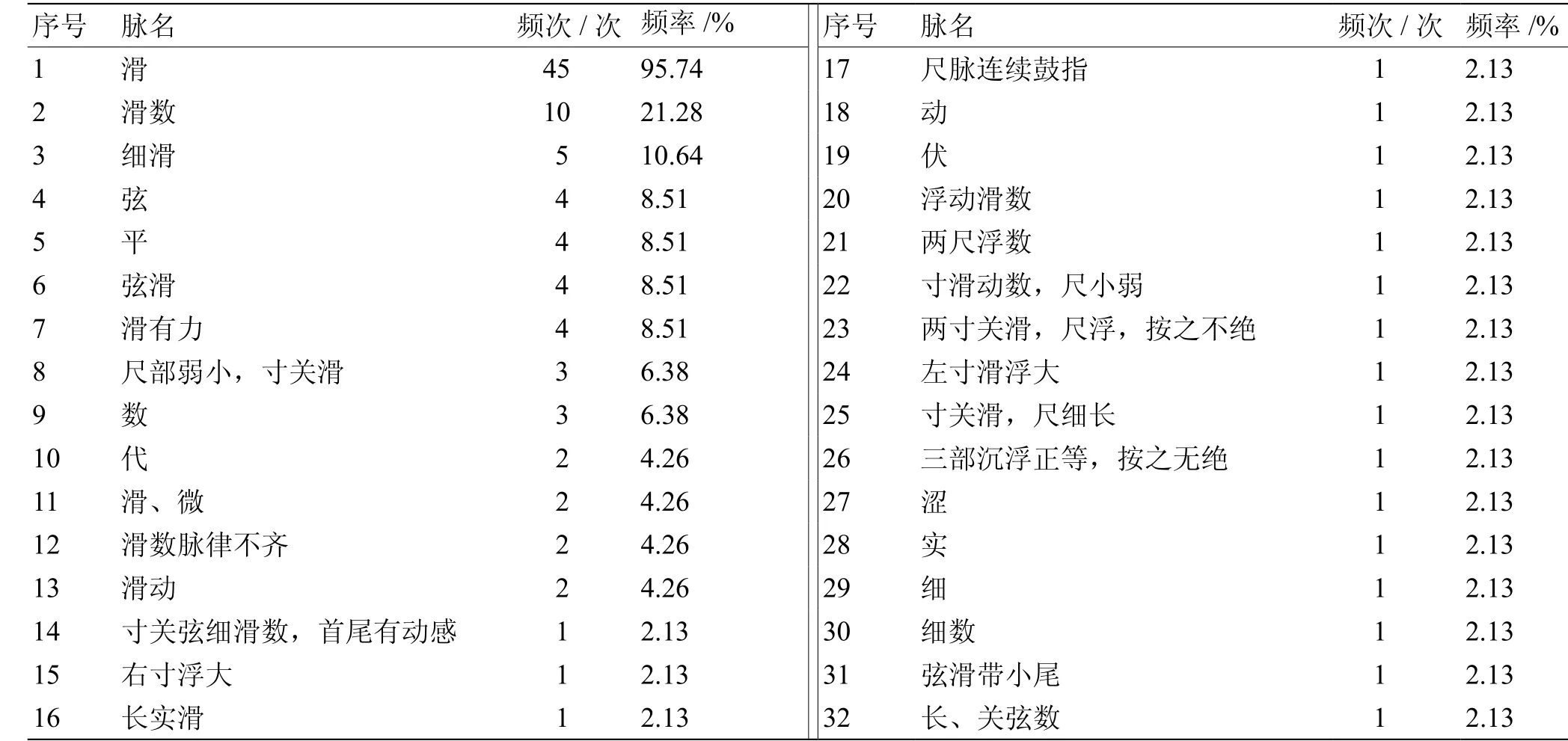

2.1 妊娠脈象總體分布 在《中醫(yī)診斷學(xué)》[3]教材中,脈象被歸類為單一脈與相兼脈兩類,單一脈是指28脈中的任一脈象;相兼脈是指凡2種或2種以上的單一脈相兼出現(xiàn),復(fù)合構(gòu)成的脈象。本研究共獲得脈象32種,其中單一脈12種,相兼脈20種,具體分布見表1。

表1 妊娠脈象分布表

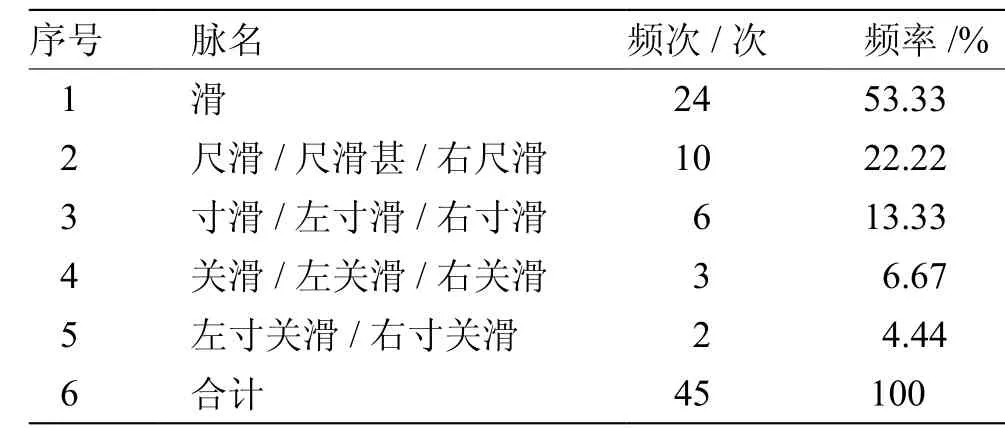

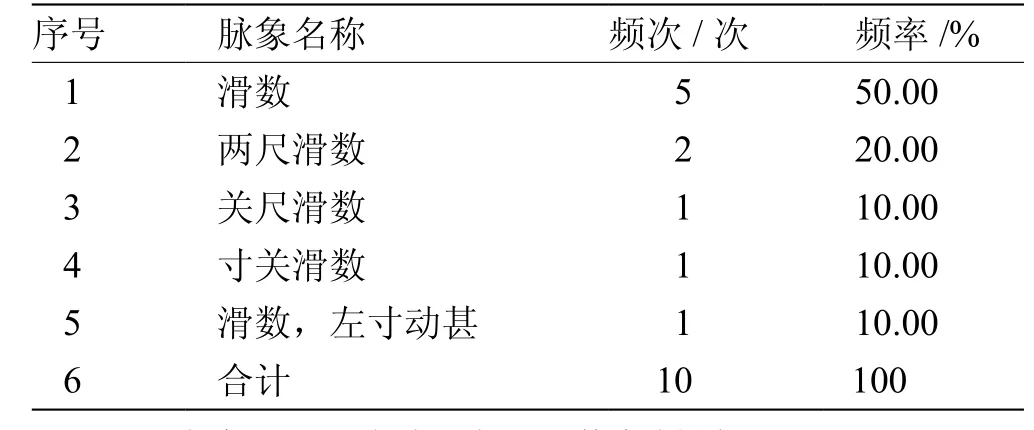

2.2 頻率≥10%的脈象在寸口脈不同部位的分布 部分研究者在文獻(xiàn)中描述了妊娠脈象顯現(xiàn)于寸口脈的具體部位。頻率≥10%的脈象,即滑、滑數(shù)、細(xì)滑的具體部位分布見表2~表4。

表2 滑脈在寸口脈不同部位的分布

表3 滑數(shù)脈在寸口脈不同部位的分布

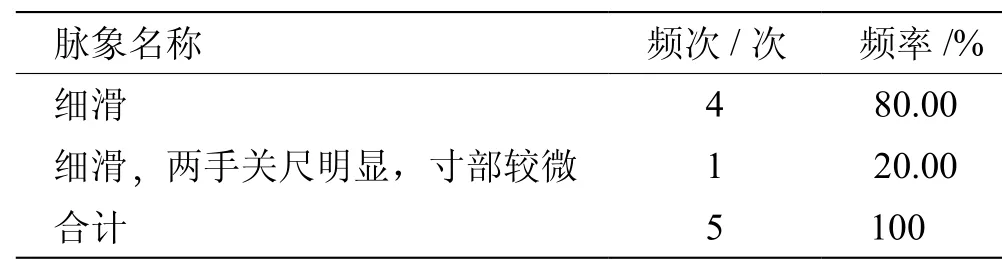

表4 細(xì)滑脈在寸口脈不同部位的分布

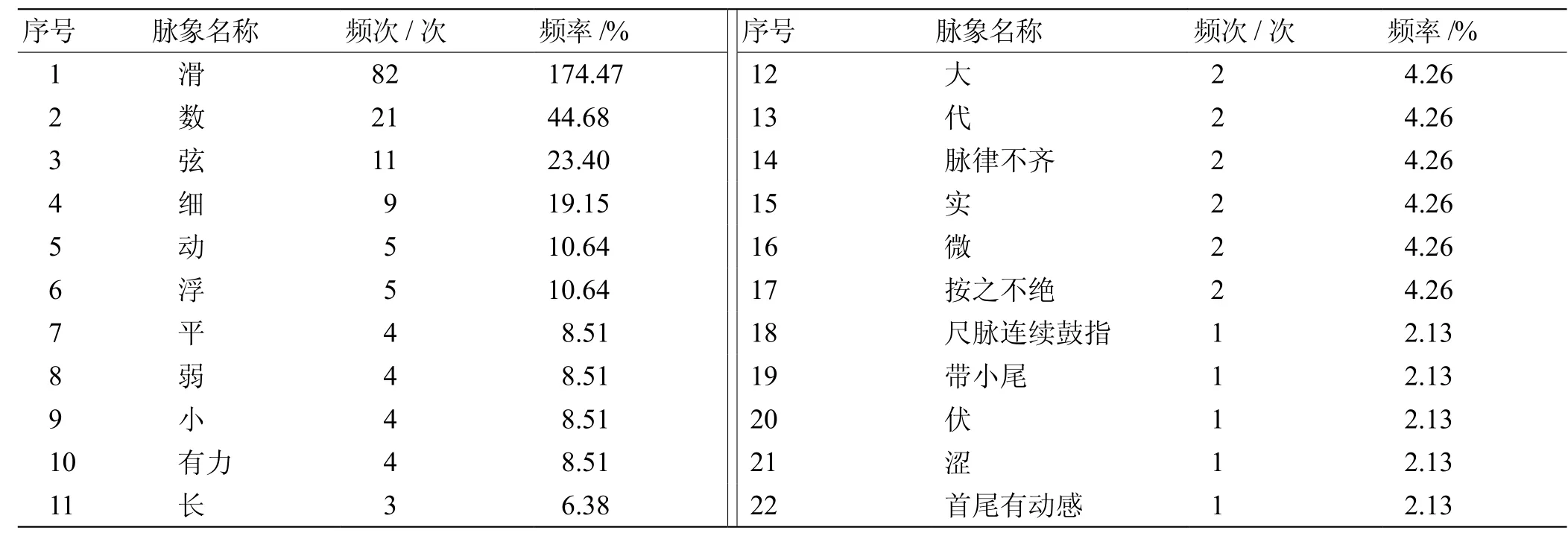

2.3 拆分后各單一脈的分布 將規(guī)范后的復(fù)合脈拆分為單一脈,同時(shí)去除脈象部位描述,如“兩尺浮數(shù)”拆分為“浮”“數(shù)”“尺部弱小,寸關(guān)滑”拆分為“弱”“小”“滑”。所有單一脈出現(xiàn)頻次、頻率見表5。

3 討論

3.1 脈象名稱使用不規(guī)范 在梳理妊娠脈相關(guān)現(xiàn)代文獻(xiàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),作者記載脈象時(shí)多用描述性語句,而非規(guī)范性術(shù)語名詞。名詞術(shù)語使用不規(guī)范、不統(tǒng)一的現(xiàn)象普遍存在。脈象是脈搏應(yīng)指的形象,古今醫(yī)家為了生動(dòng)、詳細(xì)的記載脈象,常使用類比、比喻等描述性的語句。但其中有些描述可以用與之對(duì)應(yīng)的規(guī)范性術(shù)語替代,如“流利”“滑利突出”“滑動(dòng)應(yīng)手”“滑動(dòng)旺盛”“流利舒暢,生氣盎然”都可以使用“滑脈”。名稱、術(shù)語的規(guī)范是學(xué)科標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化的前提。

3.2 表現(xiàn)為多種單一或相兼脈 結(jié)果顯示,妊娠時(shí)寸口部可以出現(xiàn)32種不同的脈象,這些脈象不僅表現(xiàn)為脈率、脈勢、脈律、脈力等單一或多種脈象要素的異常改變,且可以出現(xiàn)在左、右手,寸、關(guān)、尺不同部位。其中很多脈象與古代文獻(xiàn)的記載相似,如“三部脈沉浮正等,按之無絕”與西晉王叔和《脈經(jīng)》的“三部脈沉浮正等,按之無絕者,有娠也”;“雀啄”與 明武之望《濟(jì)陰綱目》的“寸微關(guān)滑尺帶數(shù),流利往來并雀啄”;滑數(shù)與明代張景岳《景岳全書·脈神章》的“凡婦人懷孕者血留氣聚,胞宮內(nèi)實(shí),故脈必滑數(shù)倍常”等。

同一種生理狀態(tài),出現(xiàn)多種不同脈象的原因分析如下。 1)脈診方法、部位不同。《脈經(jīng)》前所運(yùn)用的診脈方法除今天常用的寸口診法外,還有十二經(jīng)遍診法、三部九候診法、人迎寸口對(duì)比診法、虛里診法、尺膚診法[4-5]等。至?xí)x代,王叔和進(jìn)一步完善獨(dú)取寸口脈法,確定了三部脈法和臟腑分候定位,且推進(jìn)了其臨床的普遍使用。采用不同的診脈方法、部位,診得脈象可能有差異。2)病理脈象與生理脈象不同。疾病對(duì)氣血、脈道的影響較生理變化(妊娠、季節(jié)等)更明顯,因此患病孕婦的脈象往往表現(xiàn)為病脈,而非生理性脈象。如脾腎兩虛胎動(dòng)不安則孕婦脈滑細(xì)[6],心虛火旺子嗽則孕婦脈細(xì)數(shù)[7]。3)生理性個(gè)體差異。正如《傷寒論·平脈法第二》曰:“肥人當(dāng)沉……瘦人當(dāng)浮”,正常人之間的脈象本身就存在差別。因此,當(dāng)妊娠時(shí),脈象會(huì)在原來的基礎(chǔ)上發(fā)生改變。這種改變是妊娠所引起的,可以稱之為妊娠脈。如原本體瘦脈細(xì)之人,妊娠后脈細(xì)滑數(shù),滑數(shù)為妊娠脈,而非細(xì)滑數(shù)。將二者混淆也是妊娠期出現(xiàn)多種不同脈象的原因之一。4)妊娠階段不同。妊娠不同時(shí)期,孕婦氣血狀態(tài)不同,脈象表現(xiàn)不同。早在晉代王叔和就認(rèn)識(shí)到了妊娠不同時(shí)期的脈象差異,在《脈經(jīng)·平妊娠分別男女將產(chǎn)諸證第一》曰:“妊娠初時(shí),寸微小,呼吸五至。三月而尺數(shù)也。脈滑疾,重以手按之散者,胎已三月也。脈重手按之不散,但疾不滑者,五月也。”張山雷認(rèn)為,妊娠初期“胎元乍結(jié),正是陰陽凝合之時(shí)”,表現(xiàn)為動(dòng)脈;妊娠日久,“胎孕已有明征,生機(jī)洋溢”,表現(xiàn)為滑脈。“蓋動(dòng)之與滑,一為蘊(yùn)蓄不行,一為活潑爽利,形勢態(tài)度,適得其反。而以論妊子,固是各有至理,必不可誣”。臨床研究報(bào)道也證明了這一結(jié)論。如肖一之等[8]對(duì)119名孕婦進(jìn)行了脈象和脈圖的研究,發(fā)現(xiàn)隨著妊娠時(shí)間的增長,滑脈的出現(xiàn)率增加,脈率也有增加的趨勢。寇美靜[9]分析了563例不同妊娠月份孕婦的脈象,發(fā)現(xiàn)妊娠3~4月有力脈所占比率低;妊娠5月左手有力脈所占比率明顯高于其他月份 ,弦脈所占比率低;妊娠7月右手?jǐn)?shù)脈所占比率高。

表5 拆分后單一脈頻次、頻率分布表

3.3 妊娠脈象可以動(dòng)態(tài)顯現(xiàn) 脈象是脈搏應(yīng)指的感覺,這種感覺可以是動(dòng)態(tài)顯現(xiàn)的。例如有醫(yī)家描述妊娠脈象是“初按脈不顯,再按很弱,經(jīng)重按,再回到中按,脈顯露微滑,再重按不絕,愈按愈滑”[10]。將其概括為“滑脈”固然有利于規(guī)范化,但不能體現(xiàn)脈象動(dòng)態(tài)顯現(xiàn)的過程,因此不能機(jī)械地進(jìn)行規(guī)范。脈象隨體內(nèi)外環(huán)境變化所發(fā)生的改變是動(dòng)態(tài)過程,研究者的這種描述正體現(xiàn)了這一變化過程。

3.4 同一脈象見于左右手寸關(guān)尺不同部位 如表2所示,同樣是妊娠滑脈,不同的研究者對(duì)于顯現(xiàn)的部位觀點(diǎn)不同。推測其原因可能與寸口脈的不同部位與臟腑之氣具有一定的關(guān)系。

綜上,妊娠后主要表現(xiàn)為滑、滑數(shù)、細(xì)滑等多種不同的脈象。排除診脈方法、部位、疾病、個(gè)體差異等因素,妊娠脈象表現(xiàn)不同的主要原因是妊娠時(shí)點(diǎn)、階段不同。那么妊娠脈隨時(shí)間推移所產(chǎn)生的階段性變化的特點(diǎn)如何?是否具有規(guī)律性?以上問題尚缺乏可靠的循證研究結(jié)果,且妊娠不同時(shí)點(diǎn)與脈象的具體對(duì)應(yīng)關(guān)系還不是很明確,形成機(jī)制也不完全確定。因此,可在文獻(xiàn)研究及橫斷面病例觀察的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步動(dòng)態(tài)觀測妊娠脈象隨時(shí)間變化的特點(diǎn)(如采用重復(fù)測量設(shè)計(jì)),從心血管系統(tǒng)的血流動(dòng)力學(xué)變化結(jié)合神經(jīng)、內(nèi)分泌改變探索妊娠脈象形成的機(jī)制[11-15]。

[1]于曉飛,徐雯潔,吳秀艷,等. 尋常型銀屑病中醫(yī)癥狀分布特點(diǎn)的現(xiàn)代文獻(xiàn)研究[J]. 上海中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào), 2013,27(2):54-57.

[2]于曉飛,吳秀艷,徐雯潔,等. 不同年代尋常型銀屑病證候分布規(guī)律特點(diǎn)的現(xiàn)代文獻(xiàn)研究[J]. 北京中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào),2013, 36(3):203-206.

[3]于曉飛,吳秀艷,徐雯潔,等. 尋常型銀屑病不同時(shí)期中醫(yī)癥狀分布特點(diǎn)的現(xiàn)代文獻(xiàn)研究[J]. 天津中醫(yī)藥, 2013,30(8):455-458.

[4]于曉飛,吳秀艷,徐雯潔,等. 尋常型銀屑病常見證候分布特點(diǎn)的現(xiàn)代文獻(xiàn)研究[J]. 中華中醫(yī)藥雜志, 2012,27(4):1008-1011.

[5]于曉飛. 尋常型銀屑病常見證候、證候要素及其與癥狀對(duì)應(yīng)關(guān)系的現(xiàn)代文獻(xiàn)研究[D].北京:北京中醫(yī)藥大學(xué), 2011.[6]全國科學(xué)技術(shù)名詞審定委員會(huì).中醫(yī)藥學(xué)名詞[M]. 北京:科學(xué)出版社, 2005.

[7]姚乃禮.中醫(yī)癥狀鑒別診斷學(xué)[M]. 北京:衛(wèi)生出版社,2004.

[8]李燦東,吳承玉.中醫(yī)診斷學(xué)[M]. 9版,北京:中國中醫(yī)藥出版社, 2012:126.

[9]何緒良.《黃帝內(nèi)經(jīng)》脈診方法[J]. 光明中醫(yī), 2006,12(21):17-18.

[10]李勇,鄭志杰.《內(nèi)經(jīng)》中脈診法的探討[J].中醫(yī)藥臨床雜志, 2008, 3(20):213-215.

[11]姚婭丹,張菁,封淼. 張菁主任治療婦科雜病驗(yàn)案4則[J].黑龍江中醫(yī)藥, 2014(5):49-50.

[12]李星. 朱穎治療妊娠病驗(yàn)案舉隅[J]. 山西中醫(yī), 2014,30(3):47.

[13]肖一之,夏天,趙瑞芳,等.妊娠期脈象和脈圖119例分析[J]. 第四軍醫(yī)大學(xué)學(xué)報(bào), 1989, 10(2):121-123.

[14]寇美靜. 563例妊娠婦女脈象的客觀化研究[D]. 武漢:湖北中醫(yī)學(xué)院, 2007.

[15]唐福安.察脈診斷早期妊娠的經(jīng)驗(yàn)體會(huì)[J].浙江中醫(yī)學(xué)院學(xué)報(bào), 1997, 21(1):40.