PICCO主導下多指標監測在嚴重燒傷患者休克期治療中的應用

黃紅軍 田社民 魏瑩 查新建 夏成德 李允 楊煥納 肖宏濤

(鄭州市第一人民醫院 燒傷科 河南 鄭州 450004)

燒傷休克絕大多數為繼發性休克,通常發生在燒傷后最初數小時,屬于低血容量性休克,主要是由于受傷部位大量血漿自毛細血管滲出至創面和組織間隙,造成有效循環血量減少而導致。燒傷休克可能會并發中樞神經系統及心、腎、肺等重要臟器損傷,因此,一旦發生燒傷休克,輸液不足或者過多,都可能會加重患者病情,使組織或臟器缺血缺氧,近期及遠期并發癥增多,甚至會出現腹腔間隙綜合征,導致患者死亡率增加,而及時、有效的擴容有利于患者平穩度過休克期。合理的監測指標對于補液方案的實施和調整具有重要指導意義,也是燒傷專業研究的重要課題[1]。脈搏輪廓溫度稀釋連續心排血量(pulse index continuous cardiac output,PICCO)監測技術在臨床應用逐漸增多。本研究通過將燒傷休克患者分組,實施不同的監測方法指導液體管理,旨在探討PICCO主導下多指標監測在嚴重燒傷患者休克期治療中的應用效果。具體如下。

1 資料與方法

1.1一般資料選擇2012年1月至2016年12月鄭州市第一人民醫院收治的112例嚴重燒傷患者為研究對象,其中2012年1月至2013年12月入院的56例患者為對照組,2014年10月至2016年12月入院的56例患者為觀察組。納入標準:年齡15~65歲;燒傷總面積≥50%;燒傷深度為Ⅱ~Ⅳ度;燒傷原因為熱液燒傷或火焰燒傷。排除標準:臟器嚴重功能不全;妊娠期患者。觀察組男46例,女10例;年齡16~60歲,平均(39.31±9.52)歲;燒傷面積為50%~98%,燒傷深度為Ⅱ~Ⅳ度;48例患者接受氣管切開治療,46例應用呼吸機。觀察組男44例,女12例;年齡18~65歲,平均(41.50±10.75)歲;燒傷面積為51%~96%,燒傷深度為Ⅱ~Ⅳ度;45例患者接受氣管切開治療,44例應用呼吸機。兩組患者年齡、性別及燒傷面積、燒傷深度等比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2液體管理方法

1.2.1對照組 患者接受常規監測方法指導液體管理:患者入院后立即開始實施連續心電監護,連續監護患者肢端氧飽和度(pulse oxygen saturation,SPO2)、心率(heart rate,HR)、動脈血壓(arterial blood pressure,ABP)、每小時尿量,準確記錄患者液體出入量。分別于傷后8、24、48、72 h統計患者的總尿量及總液體入量。

1.2.2觀察組 患者接受PICCO主導的多指標監測指導液體管理。患者全身血管阻力指數高于參考值,全心舒張末期容積指數、血管外肺水指數低于參考值,給予擴容;反之限制補液。

1.3觀察指標①記錄兩組患者入院后24、72 h及7 d時平均動脈壓(mean arterial pressure,MAP)、中心靜脈壓(central venous pressure,CVP)、HR水平;②比較兩組患者急性生理學與慢性健康狀況系統Ⅱ(APACHE Ⅱ)評分、入住ICU天數及入院72 h、30 d死亡率等;③比較兩組患者輸液量及胸腔積液、腎功能不全等并發癥發生情況;④比較觀察組患者治療前后全身血管阻力指數(systemic vascular resistance index,SVRI)、全心舒張末期容積指數(global end-diastolic volume index,GEDVI)、心指數(cardiac index,CI)、血管外肺水指數(extravasular lung water index,EVLWI)水平。

2 結果

2.1各監測指標水平治療24、72 h及7 d后,觀察組患者APACHE Ⅱ評分、HR、MAP、CVP水平均較對照組高,差異有統計學意義(P均<0.05)。見表1。

表1 兩組患者不同時間點各監測指標水平比較

注:與治療后24、72 h及7 d后對照組比較,aP、bP、cP<0.05。

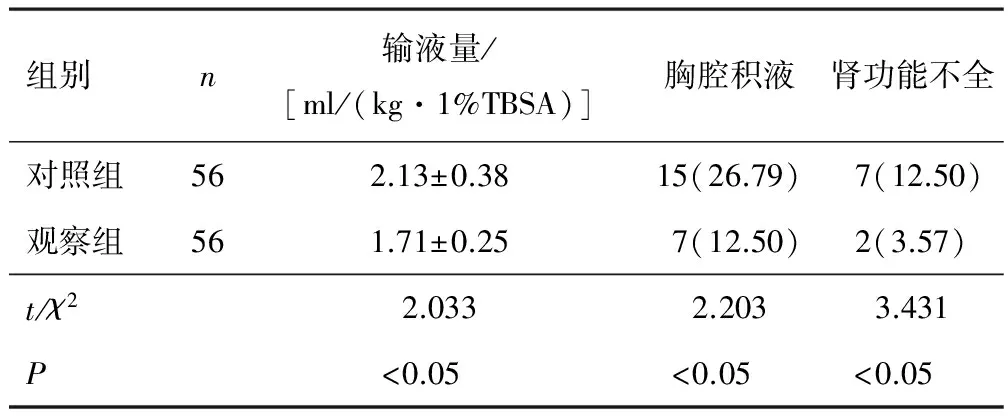

2.2并發癥及輸液量觀察組患者輸液量少于對照組,胸腔積液及腎功能不全發生率均低于對照組,差異均有統計學意義(P均<0.05)。見表2。

表2 兩組患者治療期間并發癥發生情況及輸液量比較

2.3其他指標觀察組患者入住ICU天數及呼吸機使用天數少于對照組,入院72 h、30 d內死亡率均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者其他指標水平比較

2.4觀察組患者血流動力學指標水平應用PICCO后,觀察組患者CI、SVRI、GEDVI、EVLWI等各指標水平均優于治療前,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 觀察組患者治療前后血流動力學指標水平比較

3 討論

PICCO血流動力學監測是一項對重癥患者血流動力學參數進行監測的技術,具有簡便、微創、高效的特點。該技術采用熱稀釋方法測量單次心輸出量,通過分析動脈壓力波型曲線下面積來獲得連續的心輸出量,計算胸內血容量和血管外肺水。多項研究已證實,與肺動脈阻塞壓、右心室舒張末期壓、中心靜脈壓相比,胸內血容量能夠更加準確的反映心臟前負荷,是一項可重復性強且敏感的監測指標[2-4]。

常規的監測手段在休克期患者的救治中雖然取得了一定的成功,但往往不能精確指導液體管理,不能連續直觀地為臨床醫生提供血流動力學的數據[5],PICCO監測可以直觀且連續地提供患者心功能及血管外肺水數據,通過分析PICCO主導下的多指標監測數據,篩選重要反應血流動力學穩定性的指標,選擇血管活性藥物及劑量,調整補液速度及補液量,維持休克期患者血流動力學穩定,保障重要器官的灌注并預防肺水腫的發生[6-7],能夠有效避免補液過多和補液不足,促進患者平穩度過休克期,最大程度改善患者預后,在嚴重燒傷患者休克期液體復蘇的救治中臨床應用價值較高[4]。

本研究結果顯示,治療24、72 h及7 d后,觀察組患者APACHE Ⅱ評分、HR、MAP、CVP水平均高于對照組,輸液量少于對照組,胸腔積液及腎功能不全發生率低于對照組(P均<0.05);觀察組患者入住ICU天數及呼吸機使用天數少于對照組,入院72 h、30 d內死亡率均低于對照組(P均<0.05)。應用PICCO后,觀察組患者CI、SVRI、GEDVI、EVLWI等各指標水平均優于治療前(P均<0.05)。該結果說明,PICCO主導下的多指標監測能直接、準確地提供嚴重燒傷患者血流動力學的重要信息,對嚴重燒傷患者輸液管理有重要的指導意義,可改善患者預后。

綜上所述,應用PICCO主導下的多指標監測,可方便快捷的指導嚴重燒傷患者的液體復蘇治療,能準確提供患者的心肺功能及血管外肺水情況,使臨床醫生直觀地了解微循環實時狀態,有助于及時準確調整補液速度及補液量,使嚴重燒傷患者順利渡過休克期,同時該監測方法臨床實用性強,方法簡便易行,可推廣應用。

[1] 葛繩德,夏照帆.臨床燒傷外科學[M].北京:金盾出版社,2006:466-468.

[2] 黃躍生,閻柏剛,楊宗城.燒傷休克延遲快速復蘇補液公式的臨床研究[J].中國醫師雜志,2003,5(12):1586-1588.

[3] Aboelatta Y,Abdelsalam A.Volume overload of fluid resuscitation in acutely burned patients ssing transpulmonary thermodilution technique[J].J Burn Care Res,2013,34(3):349-354.

[4] 房賀,鄭興鋒,夏照帆.脈搏輪廓心排血量監測技術在危重病患者血流動力學監測中的應用[J].中華燒傷雜志,2014,30(4):328-330.

[5] 于曉鳳,任輝,張家平.嚴重燒傷血管外肺水相關研究進展[J].中華燒傷雜志,2015,31(2):153-156.

[6] 楊雯嫻,郭光華,沈國良,等.脈搏輪廓心排血量監測技術在成批特大面積燒傷患者延遲復蘇中的應用效果[J].中華燒傷雜志,2016,32(3):140-146.

[7] 郭光華,朱峰.重視功能性血流動力學監測在燒創傷重癥監護中的應用[J].中華燒傷雜志,2014,30(4):291-294.