帶著大碗漂洋過海的佛系藝術

齊鑫

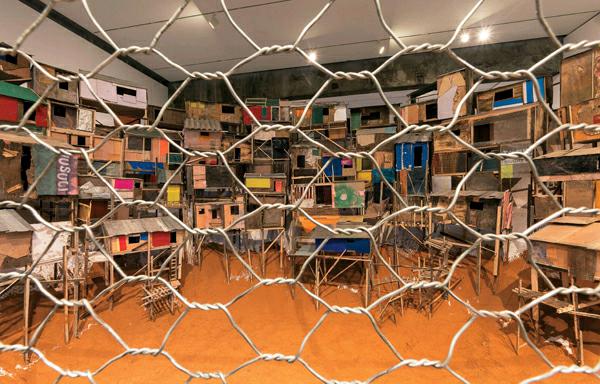

在這次UABB上,旅法藝術家沈遠帶來的作品是一個超級大碗,確切地說,是半個。這個名為《1/2大碗》的作品,是一個巨大的被豎切開的白色大碗,縱切面豎立著一個鐵絲網;碗里裝著密密麻麻的貧民窟的小吊腳樓,就如依山而建一般分布在碗的內側,小房子外墻則被涂上了五顏六色。碗底還傾斜出許多紅土。

現在常年生活在法國的沈遠,是恢復高考后第一批考入浙江美術學院的大學生之一。那個時候的她,學習的是國畫專業。她未曾設想自己有朝一日會從事現代藝術的創作。那個年代的美術學院學生,很少有機會接觸西方現代藝術作品,傳統的繪畫還是主流的學習內容。不過,沈遠在大學期間卻很想和別人做得不一樣。有的時候,她會和老師的繪畫風格“對著干”,甚至,即便因此而獲得很低的成績,她也絲毫不在乎。

她后來舉辦過的展覽,主題特別形而上: “無墻”(北京民生現代美術館,北京,2017)、“晝之星”(么魯畫廊,巴黎,2016)、“天梯”(當代唐人藝術中心,北京,2012)、“香料”(當代唐人藝術中心-曼谷,曼谷,2010)……而且她似乎有意無意地,一直在擺脫自我。每當創作的風格定型的時候,她便去尋找下一個興趣點。仿佛沒有什么風格、流派或主題在束縛著她的創作,用她自己的話講:隨緣。

這屆雙年展的主題,引發了她對于建筑的思考,“我們總以為建筑師今天建了一個房子,他規劃了城市,他便引導了一種新的生活方式,好像他決定了所有這一切。但居住在建筑里的人群是他無法決定的。而且這個人群在不斷地改變建筑的結構。”

這種“佛性”的看法,也許來自她在海外的經歷。沈遠在巴黎的居所,就位于黑人聚居的社區。法國人建造的法式建筑里,由于黑人的聚集,為建筑帶來了黑人的生活痕跡:很多黑人聚在一起烤玉米,是社區里常見的景象。“一排過去,大概有十幾、二十人全在烤玉米。他們也不換什么其他品種,也沒有煮玉米,全是烤玉米。”

“建筑師可以規劃建筑,但是生活在建筑里面的人會最終決定建筑的面貌。”她這次的“1/2大碗”,其實是2002年參加25屆圣保羅雙年展的作品“飛碗”(和黃永砯合作的作品)的繼續, 那個“飛碗”直接引用了巴西利亞的議會建筑外形。但她特別喜歡這種形式,將其保留了下來。

在沈遠看來,碗既是盛放食物的器皿,又隱喻世界常有的圓形建筑所代表的力量,在此被鐵絲網切開成一半,讓我們看到其中顯示的力量與存在的反差。

制作這些小房子的板子,都是沈遠從北京郊區撿來的廢棄建材。工人在對這些板子進行加工的時候,有時會不小心踩在已經裝飾完備的板子上。畢竟,成為了藝術品的板子和“野生的”板子,有的時候,工人自己都傻傻分不清除。

做好的作品被工人踩了,沈遠卻不會生氣,“好吧,你踩吧,我把這些痕跡留下來。”于是,工人制作藝術品的痕跡,也凝固進了藝術品之中。或許這正是藝術的邊界所在。或許,建筑師“放棄抵抗”、讓建筑隨緣生長的那一刻,正是生活開始野蠻生長的時候。