長江中游城市群城市經濟實力及其影響因素測度

秦尊文+黃展

摘要:隨著城鎮化進程的加速,我國逐步形成了以城市群為主導的發展格局,但是大多數城市群仍然處于發展初級階段,城市與城市間經濟發展聯系不夠緊密,大多處于離散狀態,整體競爭力還未集中體現出來。從城市群內部來說,產業分工不明確,同質化現象嚴重,存在無序競爭現象,整體功能并未充分發揮,且城市群內部城市之間經濟發展水平不均衡,彼此之間合作小于競爭。從長江中游城市群2005—2015年經濟實力演變格局來看,中心城市武漢、長沙和南昌競爭力明顯高于其它城市,呈現出三極發展的特征;宜昌、衡陽、九江等城市呈現趕超發展態勢;另一部分城市則有進一步邊緣化的隱憂。要充分發揮市場的力量以及政府的作用來整合產業格局,引導城市、地區之間的產業合作,共同促進城市群產業優化與轉型,從而提升整個長江中游地區的產業競爭力。

關鍵詞:長江中游城市群;城市競爭力;資源稟賦;空間集聚功能

中圖分類號:F291 文獻標識碼:A 文章編號:1003-854X(2017)12-0026-06

一、引言

關于城市競爭力的研究,國外學者在該領域起步較早,已經形成比較成熟的理論體系,以經濟增長理論、競爭優勢理論等為基礎,研究范圍涉及社會經濟、產業、管理、創新和文化等領域,同時也有關于城市競爭力不同方法和層面的研究,大多集中于競爭力影響因素、評價體系、模型建立等方面。從競爭力影響因素方面的研究來看,Kresl等借鑒了國家競爭力的定義,將城市競爭力的影響因素歸納為經濟和戰略兩方面因素,認為城市競爭力的體現在于自身財富的創造和收入能力的提升,并結合顯示性框架和解釋性框架提出城市競爭力評價方法①;Douglas Webster等將城市競爭力要素劃分為經濟結構、區域性稟賦、人力資源和制度環境,認為城市提升自身競爭力的關鍵在于核心競爭優勢的體現②。從競爭力評價研究方面來看,Iain Begg將城市競爭力分為顯性要素和決定要素,通過投入—產出方法和關系對其進行評價研究③;Shaleen Singhal等運用分層模型評價英國若干城市競爭力,并在協同再生經濟與商業方面提出提升城市競爭力的策略④。國內學者在城市競爭力方面也進行過大量研究,涉及到評價指標體系、影響作用機制和計量模型建立,主要包括城市經濟聯系、空間集聚功能、產業、制度和政策環境、生態、創新能力等方面。在城市群經濟競爭力評價方面,朱子明等從國內經濟實力、基礎設施建設、貿易與投資和就業與收入四個方面構建指標體系對長三角城市群經濟競爭力進行評價⑤;王發曾等以中原城市群為研究對象,運用主成分分析方法對各城市競爭力進行時空演變和空間演變分析,評價各城市綜合實力,揭示了影響城市競爭力因素的演變規律和特征⑥。

隨著城鎮化進程的加速,我國逐步形成了以城市群為主導的發展格局,但是大多數城市群仍然處于發展初級階段,城市與城市間經濟發展聯系不夠緊密,大多處于離散狀態,整體競爭力還未集中體現出來。本文對長江中游城市群內各城市經濟發展水平進行定量分析,測度各城市內部經濟發展結構變化規律及其影響因素,針對存在的問題提出相關對策建議。

二、分析方法、數據來源與評價

1. 研究范圍與方法

長江中游城市群是以武漢城市圈、環長株潭城市群和環鄱陽湖城市群三個次級城市群為主體組成的特大型城市群。本文研究的城市群范圍包括湖北省13個城市(武漢、黃石、宜昌、襄陽、鄂州、荊門、孝感、荊州、黃岡、咸寧、仙桃、潛江和天門);湖南省8個城市(長沙、株洲、湘潭、衡陽、岳陽、常德、益陽和婁底);江西省9個城市(南昌、景德鎮、萍鄉、九江、新余、鷹潭、宜春、撫州和上饒)。需要說明的是,吉安市新干縣由于數據缺失暫未納入本文研究范圍當中;由于仙桃、潛江、天門三個省直管市相關數據缺失,故不對其進行影響因素的實證分析。

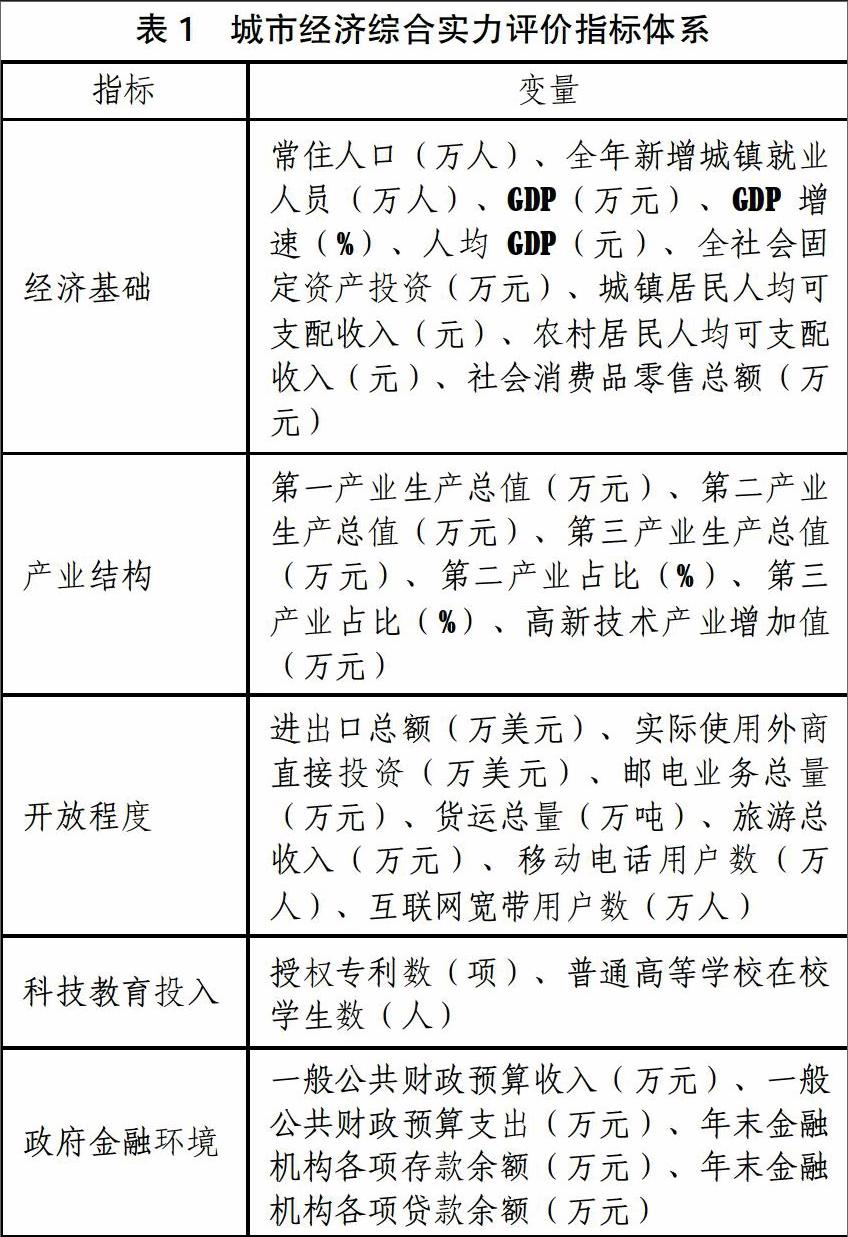

對于城市競爭力指標體系的構建,許多相關研究采用主成分分析法,本文選取經濟基礎、產業結構、開放程度、科技教育投入和政府金融環境五個方面28個指標變量構成長江中游城市群各城市經濟實力評價體系。

各城市綜合競爭力得分計算方法為:

F1=α11x1+α12x2+…+α1mxmF2=α21x1+α22x2+…+α2mxm ……Fn=αn1x1+αn2x2+…+αnmxm(1)

其中,Fn為第n個主成分,x1、x2、…、xn均為原始變量,aij(1≤i≤n,1≤j≤m,其中m、n均為正整數)為由原始變量相關系數矩陣元素,且矩陣由正交化單位特征向量ai構成。城市綜合經濟實力模型為:

使用SPSS17.0對各數據進行標準化處理,按照特征根大于1、方差累計貢獻率大于85%的原則選取主成分,根據主成分方差貢獻值,經過主成分加權求和得到城市競爭力得分結果。

研究范圍內長江中游城市群30個城市相關數據來自湖北、湖南和江西三省統計年鑒、中國城市統計年鑒以及各年度各市國民經濟與社會發展統計公報。選取常住人口、全年新增城鎮就業人員、GDP、全社會固定資產投資、城鎮居民人均可支配收入等28組數據構建城市經濟實力評價指標體系。

2. 評價模型的建立

關于城市經濟綜合實力評價模型的構建,本文采用主成分分析法,從經濟基礎、產業結構、開放程度、科技教育投入和政府金融環境五個方面28個變量,對長江中游城市群30個城市的綜合經濟實力進行評價,選取2005年、2010年、2015年的相關數據分別計算出長江中游城市群內30個城市在三個時間點的綜合經濟實力得分,城市經濟綜合實力指標體系如表1所示。

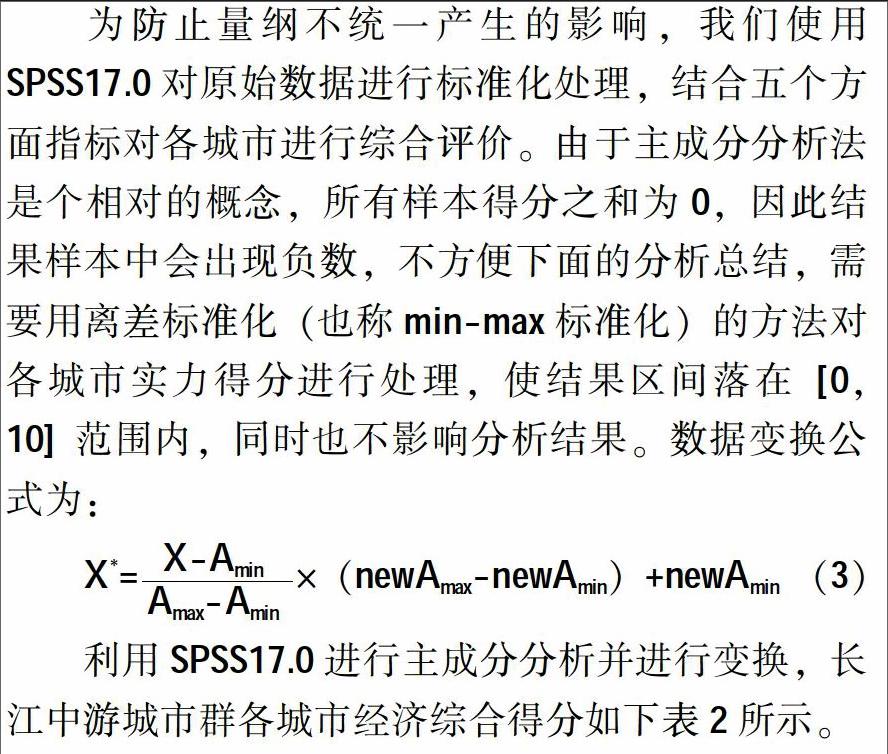

為防止量綱不統一產生的影響,我們使用SPSS17.0對原始數據進行標準化處理,結合五個方面指標對各城市進行綜合評價。由于主成分分析法是個相對的概念,所有樣本得分之和為0,因此結果樣本中會出現負數,不方便下面的分析總結,需要用離差標準化(也稱min-max標準化)的方法對各城市實力得分進行處理,使結果區間落在[0,10]范圍內,同時也不影響分析結果。數據變換公式為:endprint

利用SPSS17.0進行主成分分析并進行變換,長江中游城市群各城市經濟綜合得分如下表2所示。

3. 比較分析

根據表2計算結果,將30個城市變換后的綜合得分按四個等級劃分(Y≤1、1

(1)經濟綜合實力得分等級劃分。從表2可以看出,2005—2015年間三個省會城市之間的發展差距在不斷縮小:2005年武漢城市競爭力得分明顯高于長沙、南昌,到2015年武漢、長沙、南昌之間的差距明顯縮小,特別是長沙市競爭力得分有明顯上升態勢。同時,城市群中心城市與中小城市發展水平也在不斷縮小,從原始經濟實力評分數據來看,2005年武漢市經濟實力得分為15.17,而天門市的得分僅有-2.71;到2015年武漢市的經濟實力得分為11.59,天門市的得分為-2.59,10年間極差由17.88減少到14.18。主成分分析結果反映的是相對概念,并不意味武漢在10年間經濟發展水平退化,而是表明城市與城市之間的發展的差距在不斷縮小。

從經濟實力分布結構來看(表3),2005—2015年長江中游城市群各城市經濟競爭力呈現出“金字塔”型結構。等級Ⅰ仍由省會中心城市占據,但是在此期間其余三個等級的變化情況明顯,呈現出以下特點:等級Ⅳ(Y≤1)的城市數量在減少,結構出現收束的變化特點,即底層的數量減少并向上層移動;等級Ⅱ(1.5 從城市競爭力格局變化來看,2005年等級Ⅱ中的株洲、湘潭、衡陽、岳陽和常德5個城市均屬于湖南省,其經濟發展總體情況優于湖北省和江西省,且其發展態勢較為均衡;2015年湖北省的襄陽、江西省的九江分別躋身到等級Ⅱ。 (2)次級城市群(圈)主要經濟指標分析。2005—2015年期間,三省的經濟基礎、產業結構、開放程度、科技教育投入和政府金融環境各項指標得分均呈現出上升趨勢,其中科技教育投入增加明顯,各項指標的競爭力在不斷增強;從三個次級城市群(圈)比較中看出,環長株潭城市群各方面發展得分均高于武漢城市圈和環鄱陽湖城市群內的城市,雖然從2005—2015年間環長株潭城市群區域中心城市長沙的各項指標得分均落后于武漢市,但是株洲、湘潭、衡陽、岳陽等城市各項指標得分均較高,地區間發展較為平衡;從各項指標得分的變化情況看,武漢城市圈發展的各項指標變化幅度不大,環長株潭城市群整體發展水平繼續提升,環鄱陽湖城市群突出表現為開放格局在不斷擴大。 三、長江中游城市群各城市競爭力影響因素分析 1. 變量數據選取與模型的選擇 根據上文主成分分析法,因變量為綜合經濟實力,以各城市綜合競爭力得分表示;自變量選取方面,以各城市GDP代表經濟基礎,高新技術產業增加值表示產業結構,進出口總額代表開放程度,教育支出代表科技教育投入,一般公共財政預算支出代表政府金融環境。由于仙桃市、潛江市、天門市和吉安市新干縣在科技教育投入方面的相關數據缺失,因此只將長江中游城市群27個地級以上城市納入回歸分析范圍。此外模型中對自變量取對數構建半對數模型以消除異方差問題,同時使得經濟變量具有表示彈性的含義:以Y為因變量,lnX(n=1,2…5)為自變量:其中Y表示各城市綜合競爭力得分;X1表示GDP(億元);X2表示高新技術產業增加值(億元);X3表示進出口總額(萬美元);X4表示教育支出(億元);X5表示一般公共財政預算支出(億元)。根據以上變量建立以經濟基礎、產業結構、開放程度、科技教育投入和政府金融環境為影響因素的模型。構建模型如下: Yi,t=αi+β1iInX1i,t+…+β5i,tInX5i,t+ui,t(4) 其中,Yi,t表示城市i第t年的綜合競爭力得分(i=1,2,…,27;t=1,2…,10),X1it表示城市i第t年的GDP,X2i,t表示城市i第t年的高新技術產業增加值;X3i,t表示城市i第t年的進出口總額;X4i,t表示城市i第t年的教育支出;X5i,t表示城市i第t年的一般公共財政預算支出;βki(k=1,2,3,4,5)分別表示城市i對應各自變量的彈性系數,反映對應因素對城市競爭力的影響程度;αi為常數項,ui,t表示隨機誤差項。 3. 模型分析結果 模型中系數代表各自變量對Y變化的彈性水平,模型得出回歸系數如表4所示。由表4可以看出,經濟基礎因素對城市競爭力的影響顯著,但是總體上來看GDP指標的增加對城市群內部城市綜合經濟實力具有兩面性,既有促進作用也有抑制作用,且對不同城市不同地區的影響水平不同。GDP對城市經濟實力的彈性系數有正有負,靠近增長極的城市和地區,GDP的增長對其競爭力的抑制作用越明顯;且不同省份的影響程度也不同,湖北和湖南區域內彈性系數為負數的城市數量較多,且數值絕對值也較大,江西省區域內GDP彈性系數絕對值較小,說明城市競爭力對其自身GDP的變化并不敏感。出現以上GDP對城市競爭力產生反向作用的原因可能是單純追求GDP的指標,而忽略促進經濟增長的內生動力,只追求當期GDP的增長是無法為城市經濟競爭力提供長久動力的甚至還會成為抑制發展的因素。對于城市群中每個城市而言,一味追求各自GDP的增長并不是帶動自身經濟發展的長久之計,也不是促進城市群整體綜合競爭力提升的主要途徑,城市之間的經濟發展需要統籌規劃,協調發展,分清競爭合作格局,才能體現出經濟基礎對城市乃至整個城市群競爭力的帶動作用。

從產業結構影響因素來看,城市群中絕大部分城市高新技術產業增加值對城市競爭力得分的彈性系數為正,說明高新技術產業對城市經濟競爭力呈現顯著正相關關系。江西省區域城市高新技術產業增加值對城市經濟競爭力的帶動作用與湖北省和湖南省相比較弱;湖北省區域高新技術產業增加值彈性普遍高于湖南和江西兩省,說明高新技術產業對城市競爭力的影響程度較高,效果較優。當前中部地區面臨產業轉型的壓力,城市群整體產業結構調整顯得尤為重要,因為環境硬約束和政策導向方面的因素,傳統產業對經濟發展的帶動作用有限,而高新技術產業對城市經濟發展拉動作用日益凸顯。

從開放程度影響因素來看,進出口對城市群內經濟綜合實力的影響作用差異不明顯,大多數城市進出口總額彈性系數為正,對經濟競爭力具有促進作用,但是其影響作用有限。湖南省區域城市進出口總額彈性系數除長沙市以外均為正,且促進效果也優于湖北和江西兩省,其開放程度對城市競爭力拉動作用較強。

從科技教育投入影響因素來看,各城市對科技教育的投入有明顯差異,因此教育投入對經濟競爭力的影響也各有不同,經濟實力較強的城市投入力度強于其它城市,教育投入變量的回歸系數較大,對經濟實力的影響也較大,因為中心城市聚集了較多的院校,在科教方面與其它城市相比的投入更容易形成規模效應,人才紅利更容易產生,因此對經濟促進作用更容易顯現。目前中部地區人才外流現象嚴重,因此,科技教育因素應成為城市發展關注的重要問題。

從政府金融環境影響因素來看,一般公共財政預算支出對經濟的影響作用具有兩面性,湖南區域城市的促進作用優于湖北省和江西省,湖北省內城市彈性系數為負數較多,抑制作用突出,江西省的彈性系數絕對值不高,對經濟競爭力的作用不是十分明顯。出現以上情況的原因可能是政府財力越強,對公共財政的投入越大,對經濟的干預作用越強,經濟效率也會因此而降低。

從整個長江中游城市群影響因素變量彈性系數來看,除了經濟基礎彈性系數為之外,其余變量均為正,且高新技術產業增加值和一般公共財政預算支出這兩個變量對城市群整體的競爭力促進作用較為明顯,彈性系數分別為0.09692和0.10539,說明產業結構和政府金融環境影響因素目前對城市經濟競爭力的作用占據主要地位;開放程度和科技教育投入對經濟競爭力也產生正向作用,仍有發展和提升的空間。

四、簡要結論與建議

從長江中游城市群2005-2015年經濟實力演變格局變化來看,中心城市武漢、長沙和南昌競爭力明顯高于其它城市,呈現出三極發展的特征;宜昌、衡陽、九江等城市呈現趕超發展態勢;另一部分城市則有進一步邊緣化的隱憂。城市群作為一個整體,應當統籌協調發展,良性競爭與協調合作并存,促進城市與城市之間的項目融合、產業融合,帶動整個城市群一體化發展。

一是根據長江中游城市群現階段的產業結構和資源稟賦,應著力打造高端裝備制造業、汽車及交通運輸設備制造、光電子、新型材料、新型能源等高新技術產業集群;實現合理的產業分工,避免城市群內部產業同質化造成的惡性競爭,資源浪費,擠占市場等現象,共同促進城市群產業優化與轉型,從而提升整個長江中游地區的產業競爭力。

二是進一步提升開放程度。長江中游城市群當前進出口貿易對經濟競爭力的貢獻并不高,還具有一定的上升空間,應當積極推進城市群內部市場一體化進程,包括商品市場和要素市場的優化整合,以各地區要素稟賦為基礎創造良好的貿易條件;努力擴大對外貿易規模,鼓勵優勢產品或服務出口,同時大力推進長江中游地區物流、文化、科研等服務業的開放。

三是進一步增強科技教育實力。長江中游城市群對科技教育投入未達到理想的效益,科技教育投入對城市經濟競爭力影響的彈性系數過小,同時存在發展不平衡的情況。要發揮湖北省科教大省優勢,以及武漢、長沙等城市高校與學科的綜合優勢,聯合創新力量,積極打造產學研為一體,建立協同創新模式與機制,在培養創新人才的同時,也要注意留住人才,遏制人才外流的現象,以優惠的補貼政策吸引外地人才的涌入。

注釋:

① P. K. Kresl, B. Singh, Competitiveness and the Urban Economy: Twenty-Four Large US Metropolitan Areas,Urban Studies, 1999, 36(5), pp.1017-1027.

② D. Webster, L. Muller, Urban Competitiveness Assessment in Developing Country Urban Regions: The Road Ahead, 2000.

③ I. Begg, Cities and Competitiveness, Urban Studies, 1999, 36(5/6), pp.795-809.

④ S. Singhal, S. Mcgreal, J. Berry, An Evaluative model for City Competitiveness: Application to UK Cities,Land Use Policy, 2013, 30(1), pp.214-222.

⑤ 朱子明、郁鴻勝:《長三角核心城市群經濟競爭力評價研究》,《生態經濟》2013年第12期。

⑥ 王發曾、呂金嶸:《中原城市群城市競爭力的評價與時空演變》,《地理研究》2011年第1期。endprint